Введение

Отслойка сетчатки представляет собой серьезное заболевание глаз, которое занимает ведущее место среди причин снижения зрения, слепоты и инвалидизации населения трудоспособного возраста, в связи с чем является как медицинской, так и социальной проблемой [1, 2]. Для хирургического лечения данной патологии на протяжении многих лет специалистами было разработано и внедрено множество методов витреоретинального тампонирования, которые играют ключевую роль в обеспечении репозиции сетчатки и ее последующей фиксации к подлежащим оболочкам [3]. В настоящее время в клинической практике представлено несколько типов заместителей стекловидного тела, применяемых для эндовитреальной тампонады: инертные газы, перфторорганические соединения, а также силиконовые масла различной вязкости и полимерные гидрогели [4–7].

Силиконовое масло является одним из наиболее часто используемых материалов в офтальмохирургии уже более 30 лет [8, 9]. Тем не менее, несмотря на многолетний опыт применения, а также оптимизацию хирургических методов, использование силиконового масла не лишено недостатков, одним из которых является его эмульгирование [10–12]. Исследования, проведенные рядом авторов, показали, что этот процесс может приводить в дальнейшем к развитию у пациентов различных осложнений, которые затрагивают практически все анатомические структуры глаза (катаракта, вторичная глаукома, лентовидная кератопатия, передний увеит, повышенное внутриглазное давление, прогрессирование пролиферативной витреоретинопатии) [13–15]. В связи с этим перед учеными возникает актуальная задача проведения более глубоких и систематических исследований, направленных на выявление потенциальных механизмов, способствующих процессу эмульгирования силиконового масла, что позволит получить новые фундаментальные знания, с одной стороны, и решить практические вопросы, связанные с предупреждением эмульгации силикона и формированием представлений о будущей стратегии улучшения внутриглазной тампонады — с другой. Следует отметить, что в научной литературе по данной теме представлено незначительное количество публикаций, что подчеркивает важность проведения комплексных исследований, направленных на углубленное понимание рассматриваемого вопроса [16–19].

Цель исследования: изучить физические характеристики силиконового масла без видимых признаков эмульгации после завершения тампонады.

Содержание статьи

Материал и методы

Работа выполнена на базе Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. Проведена оценка физических свойств неиспользованного силиконового масла (контрольная группа; n=10) и образцов использованного силиконового масла без видимых признаков эмульгации, удаленного после завершения тампонады витреальной полости (n=12). Период тампонады составил 3 мес.

Для хирургического лечения отслойки сетчатки глаза применялось высокоочищенное силиконовое масло от одного производителя со следующими характеристиками: вязкость масла 5700 сСт, удельный вес при 22 °C 1,02 г/см3.

Отобранные образцы проб хранили в плотно закрытых флаконах при комнатной температуре до начала анализа. Более подробно методика работы описана в ранее проведенном нами исследовании по изучению химических свойств силиконового масла [10].

Инфракрасную спектроскопию (ИК-спектроскопию) проводили с использованием Фурье-спектрометра «Инфра-Люм ФТ-02» («Люмэкс», Россия) с диапазонами волновых чисел от 400 до 4000 см-1. Спектроскопию в ультрафиолетовом и видимом диапазонах выполняли с помощью спектрофлюориметра «СМ-2203» (SOLAR, Беларусь). При измерении использовали диапазоны длин волн от 200 до 700 нм. В работе применялось оборудование центра коллективного пользования приборным оборудованием «Институт микро- и нанотехнологий» ЦКП ИМНТ ОГУ.

Результаты исследования

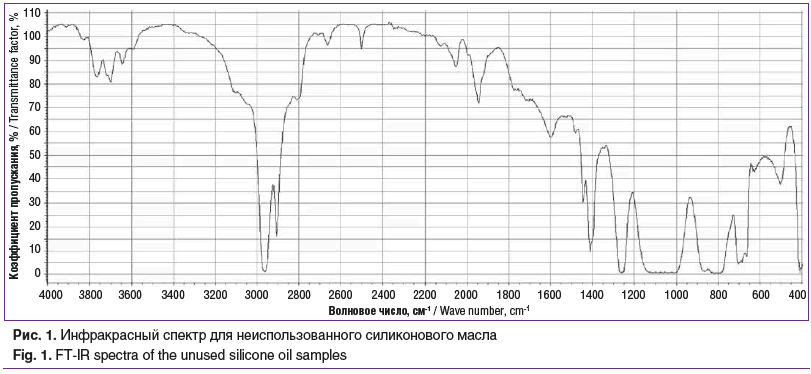

На рисунке 1 приведены результаты ИК-спектроскопии. При сравнении полученного спектра для неиспользованного силиконового масла с эталонным из базы данных ИК-спектров Toronto Forensic было установлено, что основой данного вещества является полидиметилсилоксан.

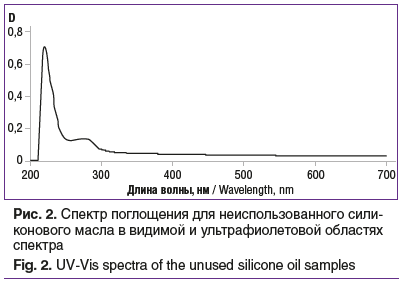

Данный полимер обладает достаточно хорошей прозрачностью в видимой области спектра, что подтверждает спектр, представленный на рисунке 2. Однако невысокая информативность спектров в ультрафиолетовой и видимой областях не позволила взять рассматриваемый метод анализа как основной, в то время как данные литературы однозначно подчеркивали преимущества метода ИК-спектроскопии [20]. Вследствие этого именно ИК-спектры были взяты как основной инструмент анализа в проведенных исследованиях.

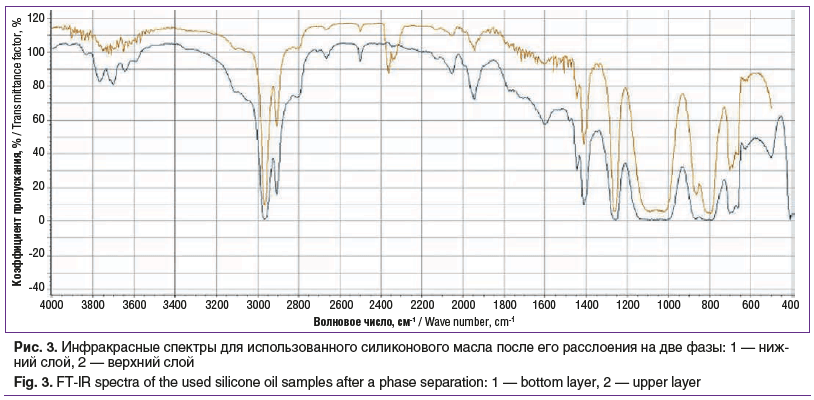

Все изучаемые образцы офтальмологического материала, удаленного из витреальной полости, выглядели одинаково, представляя собой эмульсию, расслаивающуюся со временем на две фракции. ИК-спектры верхней и нижней фракций после расслоения такого офтальмологического материала представлены на рисунке 3.

Как видно на рисунке 3, значимые различия между спектрами отсутствуют. Однако анализ, проведенный с помощью специализированного программного обеспечения ID Expert (John Wiley & Sons, Inc, США), показал, что спектр верхней фракции следует отнести к менее высокомолекулярной форме силиконового полимера, нежели спектр нижней фракции.

Обсуждение

Эмульгирование силиконового масла остается одной из серьезных проблем витреоретинальной хирургии [21]. По данным ряда источников, эмульгация происходит не во всех случаях тампонады, а степень эмульгирования силиконового масла значительно варьирует от одного пациента к другому: в некоторых случаях, даже при длительном использовании силиконового масла, которое может продолжаться годами, выявляются лишь единичные капельки масла, что указывает на устойчивость системы к образованию эмульсии. В то же время у других пациентов уже через несколько месяцев констатируют развитие процесса массивного эмульгирования [22, 23]. Изначально учеными предполагалось, что полидиметилсилоксаны обладают высокой химической стабильностью в живых системах благодаря термостабильности, инертности и отсутствию адгезии к клеткам [24]. Однако, как показывают исследования оте-чественных и иностранных ученых, накопилось немало доказательств того, что данные предположения могут быть не столь однозначными [25, 26]. С целью более глубокого понимания процесса эмульгирования важно изучить физико-химические свойства силиконовых масел до и после завершения тампонады. Важно отметить, что в литературе представлено недостаточное количество данных о том, как изменяются свойства силиконового масла при тампонаде витреальной полости.

Результаты проведенного исследования подтверждают, что основой изучаемого офтальмологического материала (силиконовое масло) является полидиметилсилоксан, состоящий из линейной цепи силоксановых повторяющихся звеньев (-Si-O) и множества боковых цепей (радикальных боковых групп — метильной, фенильной, винильной и трифторпропильной), что согласуется с результатами ряда исследований [12, 27]. На основе проведенного анализа установлено, что неиспользованное силиконовое масло обладает хорошей прозрачностью, высокой степенью очистки (отсутствуют нежелательные примеси) и, следовательно, характеризуется высоким качеством.

В ходе работы показано, что спектр верхней фракции использованного силиконового масла следует отнести к менее высокомолекулярной форме полимера, что, в свою очередь, может повлиять на качество зрения. Следует отметить, что полученные результаты согласуются с данными иностранных ученых, которые установили, что уже через 2 мес. тампонады витреальной полости увеличивается количество частиц эмульсии и изменяется ИК-спектр пропускания силикона [28].

Заключение

Таким образом, проведенное исследование представляет собой пилотную работу, направленную на изучение физических свойств образцов силиконового масла высокой вязкости до и после тампонады витреальной полости. С помощью ИК-спектроскопии установлено, что изучаемый офтальмологический материал является линейным полимером диметилсилоксана. Выявлено, что уже через 3 мес. тампонады у силиконового масла даже без видимых признаков эмульгации уменьшается молекулярная масса. В рамках хирургической практики понимание физико-химических свойств силиконового масла может способствовать оптимизации технологий витреоретинальных операций. Важно отметить, что для более глубокого понимания изменений свойств силиконового масла и их влияния на процессы эмульгации требуются дополнительные исследования, основанные на использовании большего объема выборки пациентов с применением расширенной методологической базы.

Сведения об авторах:

Чупров Александр Дмитриевич — д.м.н., профессор, директор Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 460047, Россия, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17; заведующий кафедрой медико-биологической техники Оренбургского государственного университета; 460018, Россия, г. Оренбург, пр-т Победы, д. 13; ORCID iD 0000-0001-7011-4220

Летута Сергей Николаевич — д.физ.-мат.н., профессор, проректор по научной работе, профессор кафедры биофизики и физики конденсированного состояния Оренбургского государственного университета; 460018, Россия, г. Оренбург, пр-т Победы, д. 13; ORCID iD 0000-0003-3815-9335

Раздобреев Дмитрий Анатольевич — к.х.н., доцент кафедры биофизики и физики конденсированного состояния Оренбургского государственного университета; 460018, Россия, г. Оренбург, пр-т Победы, д. 13; ORCID iD 0000-0002-7749-0074

Фирсов Александр Сергеевич — заведующий офтальмологическим отделением Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 460047, Россия, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17; ORCID iD 0000-0001-5523-7927

Маршинская Ольга Владимировна — старший научный сотрудник Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 460047, Россия, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17; ORCID iD 0000-0002-5611-5128

Казакова Татьяна Витальевна — старший научный сотрудник Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 460047, Россия, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17; ORCID iD 0000-0003-3717-4533

Контактная информация: Казакова Татьяна Витальевна, e-mail: nauka@ofmntk.ru

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 09.12.2024.

Поступила после рецензирования 25.12.2024.

Принята в печать 20.01.2025.

About the authors:

Alexander D. Chuprov — Dr. Sc. (Med.), Professor, Director of the Orenburg Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 17, Salmyshskaya str., Orenburg, 460047, Russian Federation; Head of the Department of Biomedical Engineering, Orenburg State University; 13, Pobedy Av., Orenburg, 460018, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-7011-4220

Sergey N. Letuta — Dr. Sc. (Phys.-Math.), Professor, Vice Rector for Research, Professor of the Department of Biophysics and Condensed Matter Physics, Orenburg State University; 13, Pobedy Av., Orenburg, 460018, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-3815-9335

Dmitry A. Razdobreev — C. Sc. (Chem.), Assistant Professor of the Department of Biophysics and Condensed Matter Physics, Orenburg State University; 13, Pobedy Av., Orenburg, 460018, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-7749-0074

Alexander S. Firsov — Head of the Ophthalmological Department, Orenburg Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 17, Salmyshskaya str., Orenburg, 460047, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-5523-7927

Olga V. Marshinskaia — Senior Scientific Officer, Orenburg Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 17, Salmyshskaya str., Orenburg, 460047, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-5611-5128

Tatiana V. Kazakova — Senior Scientific Officer, Orenburg Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 17, Salmyshskaya str., Orenburg, 460047, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-3717-4533

Contact information: Tatiana V. Kazakova, e-mail: nauka@ofmntk.ru

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 09.12.2024.

Revised 25.12.2024.

Accepted 20.01.2025.

материал rmj.ru