Введение

Инфекционный кератит считается одной из ведущих причин, приводящих к слепоте, в мире. При этом, несмотря на то, что во многих странах Европы и Северной Америки доля бактериальных кератитов преобладает, в странах Азии и некоторых других регионов доля грибкового кератита достигает паритета с бактериальным [1]. Согласно данным на 2021 г. минимальное число пациентов с грибковым кератитом в мире оценивается в 1 051 787 случаев в год с наибольшими показателями в развивающихся странах Африки и Азии. При этом культуральная диагностика грибковых микроорганизмов представляет собой сложную задачу в связи с необходимостью применения специфических питательных сред, а также длительным сроком роста некоторых видов и родов, в связи с чем существует предположение о том, что все случаи резистентного инфекционного кератита с отрицательными результатами посева могут быть вызваны грибковыми возбудителями. В этом случае заболеваемость может быть оценена как 1 480 916 случаев в год [1, 2].

При этом устойчивая тенденция к увеличению числа случаев грибкового кератита за последние десятилетия подтверждается исследователями по всему миру [3].

Согласно мировым исследованиям существует зависимость частоты выявления и состава возбудителей грибковых кератитов от географического расположения страны [4]. В метаанализе K. Ahmadikia et al. [5] в структуре инфекционных кератитов грибковая этиология чаще выявляется в Парагвае (50,6%), Эфиопии (45,1%), Шри-Ланке (39,39%), высокую долю наблюдали в Бангладеш, Гане, Ираке, Иране. В значительной степени грибковому кератиту подвержены жители Китая, где в исследовании частоту выявления грибковой этиологии кератита оценивали как 15 на 100 000 населения [5–7].

В то же время в более северных регионах и развитых странах процент встречаемости данной патологии ниже. Исследование из Мельбурна выявило 56 случаев за 8 лет, из Северной Ирландии — 42 случая за 6 лет, в Нью-Йорке — 61 случай за 16 лет [8–10]. Предполагается, что подобная разница может быть обусловлена такими факторами, как климат, средний возраст населения, пол, географические и социально-экономические условия [11].

Цель исследования: описать клинический и микробиологический спектр грибкового кератита за последние 8 лет в трех крупных офтальмологических стационарах г. Санкт-Петербурга.

Содержание статьи

Материал и методы

Было проведено ретроспективное исследование 64 историй болезни пациентов, из них 38 женщин и 26 мужчин (59,4 и 40,6% соответственно), с диагнозом предполагаемого либо подтвержденного культурально или инструментально грибкового кератита. Пациенты проходили лечение в трех крупных офтальмологических центрах Санкт-Петербурга: ГБУЗ «ГМПБ № 2», СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России в период с 2015 по 2023 г.

Оценивали количество пациентов, их пол и возраст, особенности анамнеза: срок от начала симптомов до госпитализации, наличие факторов риска и фоновых заболеваний. Помимо стандартных методов офтальмологического обследования, в том числе измерения максимальной остроты зрения при поступлении и выписке, пальпаторного измерения внутриглазного давления, проводили инструментальную диагностику: оптическую когерентную томографию роговицы, послойное конфокальное сканирование при помощи Гейдельбергского ретинального томографа (Heidelberg retina tomography — HRT II) с использованием модуля Rostock (Heidelberg, Германия). С их помощью оценивали морфологические характеристики, такие как очаг инфильтрированной ткани в наиболее широкой части (мм), зона его расположения и глубина, а также наличие осложнений.

Проводили лабораторную диагностику (микроскопия, культуральное исследование материала соскоба роговицы) с последующей идентификацией возбудителя до рода при возможности. Соскобы из язвы выполняли в асептических условиях при помощи круглого ножа-расслаивателя под контролем зрения через операционный микроскоп. Полученный биологический материал был инокулирован в агаризованную и жидкую питательную среду Сабуро. Микроскопическое и культуральное исследование биологического материала на протяжении многих лет проводится сотрудниками НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России — одного из ведущих научно-практических учреждений России в этой области.

Помимо этого, оценивали применяемые методы консервативного лечения: инстилляции растворов противогрибковых препаратов и антисептиков, и хирургического лечения: биологическое покрытие роговицы, сквозную кератопластику, промывание передней камеры глаза раствором антимикотиков, временную блефарорафию и кросслинкинг роговичного коллагена, а также результаты лечения.

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью стандартного пакета программы Microsoft Office Excel 2016 с использованием методов описательной статистики с указанием данных в абсолютных значениях и в процентных долях.

Результаты исследования

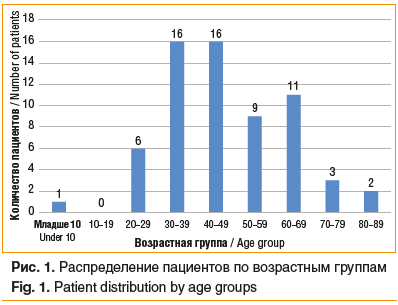

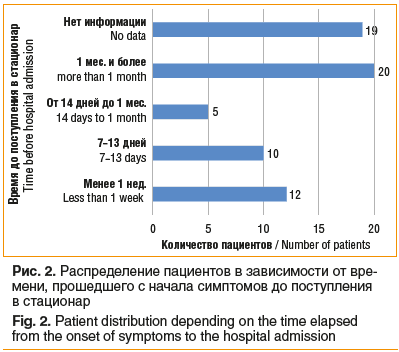

Всего за 8 лет было госпитализировано и пролечено 64 пациента с предполагаемым либо подтвержденным диагнозом грибкового кератита. Из общего количества пациентов у 10 в последующем наблюдали рецидив. В 2 случаях имел место двусторонний характер поражения. Наибольшее количество за исследуемый период поступило в СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2» — 43 (67,1%) пациента, в СПб филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России и в СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» поступили 14 (21,9%) и 7 (11%) пациентов соответственно. Наиболее часто грибковым кератитам была подвержена возрастная группа от 30 до 49 лет (суммарно 32 (50%) пациента) (рис. 1). В целом возраст пациентов находился в диапазоне от 7 до 88 лет. Срок от начала симптомов до поступления в стационар чаще всего составлял 1 мес. и более (20 случаев — 30,3%) (рис. 2).

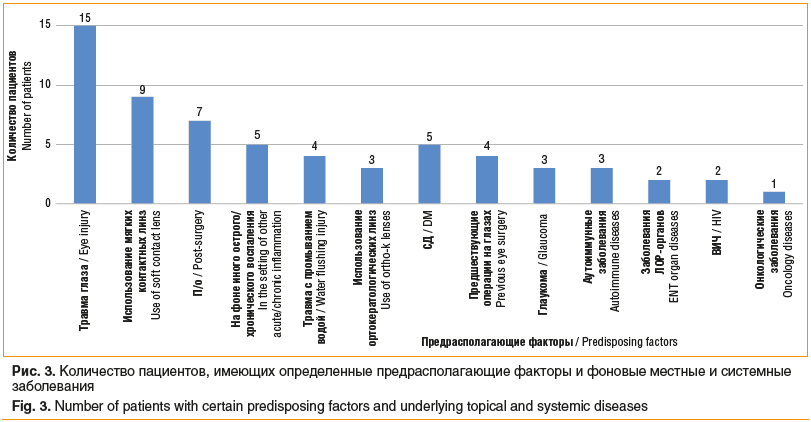

Среди наиболее частых факторов риска (рис. 3) были такие, как: травма глаза (15 случаев — 24,2%), и нарушение правил ношения мягких контактных линз (9 случаев — 13,6%). Помимо них были отмечены: осложнения после перенесенных операций на глазах, присоединение грибковой инфекции к уже текущему инфекционному кератиту, нарушение правил использования ортокератологических линз. В ряде случаев у пациентов присутствовали фоновые местные и системные заболевания, такие как: сахарный диабет (СД), глаукома, аутоиммунные заболевания, болезни ЛОР-органов, инфекция вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и онкологические заболевания.

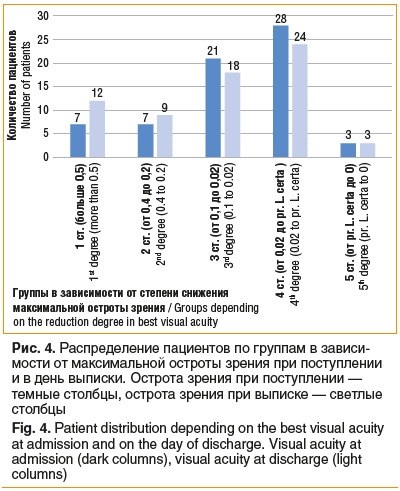

Наиболее часто встречаемая максимальная острота зрения при поступлении (рис. 4) была на уровне от правильной проекции света до 0,02 (28 случаев — 42,4%). Внутриглазное давление при поступлении измеряли пальпаторно. В большинстве случаев (45 случаев — 68,2%) оно было в пределах нормы, гипертензия и гипотензия наблюдались в 9 (13,6%) и 4 (6%) случаях соответственно.

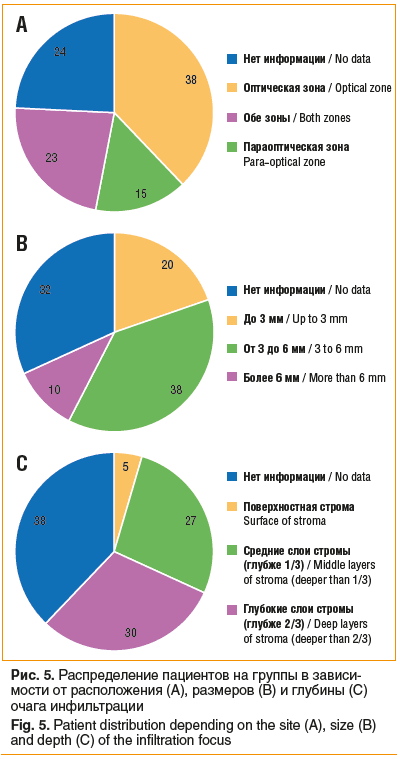

Наиболее частыми морфологическими характеристиками очага инфильтрации ткани роговицы при поступлении были: расположение в оптической зоне (37,9%), размеры в наиболее широкой части от 3 до 6 мм (37,9%), глубиной до глубоких слоев стромы (30,3%) (рис. 5).

Были выявлены такие осложнения, как язва роговицы (54,5%), перфорация роговицы (6%), эндофтальмит (4,5%). Почти в трети (37,9%) случаев в передней камере наблюдали гипопион.

Методами подтверждения грибкового возбудителя в 27,3% случаев было культуральное исследование, в 19,7% — микроскопия, в 16,7% — конфокальное сканирование роговицы. В ряде случаев обнаружить возбудителя удавалось при помощи одного из исследований, в то время как другие давали ложноотрицательный результат. Наименьшее количество ложноотрицательных результатов дало культуральное исследование (21,7%) и конфокальное сканирование роговицы (21,4%), наибольшее — микроскопия (27,8%).

В случаях, когда удавалось идентифицировать возбудителей, 12 (57,4%) из них относились к мицелиальным грибам, 9 (42,6%) — к дрожжевым. Среди отдельных представителей были встречены: Candida spp. (9 случаев), Fusarium spp. (5 случаев), Aspergillus spp. (2 случая), а также Penicillium spp., Lichthéimia spp., Acremonium spp., Scedosporium apiospermum, Paecilomyces lilacinum (по 1 случаю). Среди сопутствующей биоты чаще всего встречали ассоциацию с микроорганизмами рода Acanthamoeba (25,8%).

В качестве этиотропной терапии чаще всего применяли следующие препараты: хлоргексидина биглюконат (37,9%), флуконазол (22,8%), вориконазол (19,7%), амфотерицин В (10,6%), а также метронидазол и пропамидин (бролен) (по 2%). В качестве хирургического пособия применяли биологическое покрытие роговицы (24,2%), сквозную кератопластику (15,1%), промывание передней камеры глаза раствором антимикотиков (12,1%), временную блефарорафию (12,1%) и кросслинкинг роговичного коллагена (3%).

Максимальная острота зрения при выписке чаще всего была на уровне от 0,02 до правильной проекции света, однако количество пациентов в пределах данного диапазона было меньше, чем при поступлении (24 случая — 36,3%) (рис. 4).

Обсуждение

Количество и характеристика пациентов в Российской Федерации

Отсутствие обширных данных не позволяет точно определить частоту грибкового кератита у населения, однако отчетливо наблюдается тенденция к ее увеличению. В 1965 г. при анализе медицинских отчетов за 35 лет было обнаружено лишь 2 верифицированных грибковых кератита [12], в то время как за 2 года, с августа 2018 г. по январь 2020 г., в офтальмологической больнице Республики Татарстан были приняты на лечение 12 пациентов со стромальным кератитом грибковой этиологии [13]. В.В. Сомовой и соавт. [14] в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России был проведен комплексный ретроспективный анализ 228 пациентов с разнообразными воспалительными заболеваниями глаз, результаты которого показали наличие грибковых возбудителей в 56 (24,6%) случаях. В исследовании Е.М. Свистуновой и соавт. [15] при анализе этиологического спектра всех инфекционных кератитов за период с 2013 по 2019 г. грибковые возбудители были найдены в 26% случаев.

Таким образом, с учетом данных, полученных в нашем исследовании, г. Санкт-Петербург соответствует промежуточным значениям, описанным K. Ahmadikia et al. [5] для таких стран, как Египет (24,70%), Пакистан (24,49%) и Ирак (19,70%), что, однако, значительно ниже, чем показатели таких тропических развивающихся стран, как Парагвай (50,06%) и Эфиопия (45,10%), но выше стран с высоким уровнем урбанизации, таким как Англия (2,37%), Швейцария (2,64%) и др. [5]. Преобладание пациентов возрастной группы от 30 до 50 лет согласуется с исследованиями W. Zbiba et al. [11], Basak et al. [16] и Srinivasan et al. [17], Tan et al. [1], однако отличается соотношение пациентов мужского и женского пола, так как в перечисленных исследованиях пациенты в большинстве случаев мужчины.

Время от начала воспаления до поступления в стационар

Многие исследователи отмечают, что причиной несвоевременного начала специфической противогрибковой терапии является позднее обращение пациентов, что может быть результатом неспецифических ранних симптомов грибкового кератита и низкой настороженности специалистов в его отношении [4, 9, 13]. Так, Ю.С. Астахов и соавт. [18] отмечают, что такие ранние симптомы, как подострое начало, светобоязнь, слезотечение, чувство инородного тела, частые для грибкового кератита, могут напоминать бактериальное и вирусное воспаление, которые более распространены. В связи с этим на амбулаторном этапе пациенты могут длительное время получать антибактериальное и противовирусное лечение, не отмечая при этом улучшения. Обратная картина наблюдается в странах, где всегда сохраняется высокая настороженность. Так, в исследовании из Индии, занимающей одно из лидирующих мест по частоте выявления грибковых возбудителей, 91% пациентов поступал в стационар в срок до 1 мес. после начала симптомов [6]. В нашем исследовании было установлено, что около трети (30,3%) пациентов поступали в стационар более чем через 1 мес. после начала симптомов, что могло стать причиной относительно низкой эффективности лечения.

Предрасполагающие факторы

Известно, что грибковые клетки не проникают через неповрежденный эпителий. Факторами, которые чаще всего обусловливают проникновение грибковых возбудителей в строму роговицы, являются травма глаза предметами растительного или природного происхождения, в том числе с промыванием глаза водопроводной водой, а также использование контактной коррекции. Первое в большей степени характерно для регионов с развитой сельскохозяйственной деятельностью, а также для сельских местностей и регионов с низким уровнем дохода. Второе — напротив, для развитых стран с высоким уровнем урбанизации [6, 16, 19, 20]. В исследовании из Ирландии S. Farrell et al. [9] приводят следующие данные по факторам риска грибкового кератита: предшествующее заболевание глазной поверхности, в том числе с длительным использованием антибиотиков и топических кортикостероидов — 43%, использование контактных линз — 33%, травма роговицы — 19%.

В нашем исследовании травма глаза (22,8%), в том числе с промыванием водопроводной водой (6%), как причина начала воспаления незначительно превышала по частоте встречаемости такой фактор, как нарушение правил использования контактной коррекции (18,1%), что может быть связано с тем, что стационары Санкт-Петербурга принимают пациентов как из города, так и из малых населенных пунктов и сельской местности Северо-Западного федерального округа.

Это отличает наши результаты от тех, которые были представлены А.Н. Самойловым и соавт. [13] по результатам анализа клинических наблюдений за 2 года в офтальмологической больнице Республики Татарстан. В указанной работе все 12 наблюдений грибкового кератита были выявлены у городских жителей и связаны с нарушением правил использования контактной коррекции.

Безопасность применения жестких ночных (ортокератологических) линз по сравнению с мягкими линзами в отношении развития грибкового кератита остается спорным вопросом. S. Tuli et al. [21] в обзоре, посвященном этиологическому спектру инфекционных кератитов, ассоциированных с ношением мягких контактных линз, отмечают, что частота грибковой этиологии увеличилась с 5% в 1980-х до 52% в 2000-х годах. В то время как систематический обзор от 2017 г. [22], посвященный кератитам, возникшим после использования ортокератологических линз, выявил грибковую этиологию лишь в 1,2% случаев. Указанные данные соотносятся с результатами нашего исследования, где соотношение мягких контактных и ортокератологических линз с этиологией кератита составляло 13,6 и 4,5% соответственно. В ряде исследований указывают на важность хронических фоновых состояний, таких как СД, предшествующие глазные операции, глаукома, онкологические заболевания, заболевания ЛОР-органов, системные заболевания соединительной ткани и другие, которые были выявлены и у наших пациентов [16, 23].

Объективные данные при поступлении

Половина наших пациентов при поступлении имели остроту зрения 0,02 н/к и менее. Подобная тенденция к позднему обращению, когда у пациента уже отсутствует предметное зрение, согласуется с исследованием J. Mascarenhas et al. [24], где среднюю максимальную остроту зрения по системе logMAR (Logarithm of the Minimum Angle of Resolution) оценивали в 1,18 (менее 0,08 по таблице Головина — Сивцева). В той же работе отражена и наиболее часто встречаемая величина очага инфильтрации роговицы, составлявшая 4,6 мм, и глубина до глубоких слоев стромы, что также сходно с нашими результатами.

Появление гипопиона считается одним из предикторов плохого исхода кератита. В исследовании J. Mascarenhas et al. [24] гипопион встречался в 42% случаев, в нашей работе — в 37,9% случаев, что, однако, было больше, чем в исследовании L.J. Keay et al. [23] (20 — 20,8%), исследовавшей исключительно случаи, ассоциированные с контактной коррекцией.

Ассоциация низкой остроты зрения при поступлении, глубокого поражения роговицы и высокого уровня осложнений с поздним обращением пациентов в стационар также может быть связана с неспецифическим характером воспаления на ранних этапах лечения, что подтверждает мнение, высказанное Ю.С. Астаховым и соавт. [18].

Эффективность отдельных методов исследования

Конфокальное сканирование роговицы in vivo при помощи аппарата HRT II — относительно новый и высокоточный метод, который по сравнению с методами лабораторной диагностики является более быстрым при схожей эффективности. По данным метаанализа S. Moshtaghion et al. [25], его чувствительность и специфичность для выявления грибковых возбудителей могут составлять 88 и 85% соответственно. Исходя из результатов подсчета ложноотрицательных результатов исследования можно судить о том, что наши данные соответствуют перечисленным.

Важную роль в определении этиологии кератита в нашем исследовании имело лабораторное (культуральное и микроскопическое) исследование соскобов с роговицы. Но несмотря на то, что оно было проведено в большинстве случаев, рост грибковых возбудителей, даже при типичной клинической картине и хорошем ответе на местную и системную противогрибковую терапию, наблюдался в малом количестве случаев. Схожую проблему отмечали и ранее в исследованиях Tan et al. [1], W. Zbiba et al. [11], она может быть связана с такими причинами, как малое количество биологического материала, проведение соскоба после начала противогрибковой терапии, а также недостаточное время, предусмотренное в лаборатории на рост культуры, так как известно, что некоторые виды грибов могут давать отчетливый рост лишь спустя несколько недель после посева на специфические среды.

В работе L.J. Keay et al. [23] число ложноотрицательных результатов для микроскопии соскоба составляет 60,4%, для культурального исследования — 15,6%. Похожее соотношение, но в меньшей степени, мы наблюдали и в нашем исследовании.

Данный факт подтверждает важность комплексной диагностики резистентного кератита неясной этиологии, включающей повторные соскобы с обязательным микроскопическим и культуральным исследованием на специфических средах в течение длительного времени и обязательной ранней оценкой чувствительности к антимикотическим препаратам, а также проведение конфокальной микроскопии на аппарате HRT.

Состав возбудителей

Доказано, что более 105 видов грибов могут быть идентифицированы как возбудители кератомикоза, и этот список постоянно пополняется [5]. В нашем исследовании было выявлено преобладание нитчатых грибов над дрожжевыми, что больше соотносится с результатами исследований в тропических странах [5, 11, 16], чем в странах Европы и США [23]. Распространенность отдельных видов с преобладанием рода Candida среди дрожжевых и Fusarium, Aspergillus среди нитчатых грибов соответствует общемировым [1, 5, 16] и российским [13] тенденциям.

Интересной особенностью оказалась частая микробная ассоциация с акантамебой. Ранее в работе A. Raghavan et al. [26] было выявлено, что акантамеба может в 40% случаев образовывать коинфекцию с грибками и в 5% образовывать тройной комплекс с грибками и бактериями. Этот аспект имеет особое клиническое значение, так как многие смежные клинические признаки, например кольцевидный глубокий инфильтрат с неровными контурами, неподдающийся лечению, схожие данные анамнеза в отношении травмы или использования контактной коррекции, могут натолкнуть клинициста на мысль об одном определенном возбудителе, в связи с чем будет недооценена возможность полимикробного компонента и отсрочен момент старта эффективной терапии. Также закономерен и обратный тезис о том, что при выявлении акантамебного кератита следует сохранять настороженность в отношении сопутствующей грибковой биоты.

Особенности лечения

В отношении наиболее эффективных препаратов первой линии сведения разных авторов противоречивы. В странах, где доступен препарат натамицин в глазной форме, для местного лечения может быть выбран либо он, либо вориконазол. В исследовании S.Z. Tan et al. [3] оба препарата показали высокую эффективность против большинства возбудителей в условиях in vitro.

При отсутствии натамицина в качестве альтернативы для местной терапии часто могут применяться иные препараты широкого спектра действия, такие как амфотерицин В, антисептики из группы бигуанидов (в том числе хлоргексидин) и др. [4, 9].

На российском рынке официнальная офтальмологическая форма препарата натамицин недоступна, в связи с чем в нашем исследовании на первое место по применению вышли альтернативные препараты в режиме off-label, в первую очередь хлоргексидин и флуконазол, так как они являются наиболее распространенными и экономически доступными. Преимуществом бигуанидов также является их активность против акантамеб, которые часто встречаются в составе микст-инфекции при грибковом кератите. Реже применяются вориконазол и амфотерицин В, что может быть связано с их меньшей доступностью. Результаты нашего исследования подтверждают актуальность перечисленных препаратов, в особенности водного раствора хлоргексидина биглюконата 0,02%, который был применен в 37,9% случаев, что согласуется с данными А.Н. Самойлова и соавт. [13], у которых упоминается применение хлоргексидина в комплексе с различными противогрибковыми средствами во всех 12 случаях подтвержденного грибкового кератита.

Однако даже при адекватной медикаментозной терапии существует высокий риск неэффективности консервативного лечения. Н.И. Давлетшина и соавт. [4] отмечают следующие причины: плохая биодоступность в связи с низкой проникающей способностью противогрибковых препаратов в глубокие слои роговицы, низкая чувствительность возбудителей и высокая токсичность лекарств (в особенности амфотерицина В и хлоргексидина). В нашем исследовании, несмотря на местную и общую противогрибковую терапию, в ряде случаев для полноценной санации пришлось прибегнуть к сквозной кератопластике с лечебной целью, что согласуется со сторонними исследованиями, в которых доля сквозной кератопластики у пациентов с грибковым кератитом составляла от 15 до 27% [9]. В ряде случаев неэффективность лечения была обусловлена попыткой лечения кератитов, вызванных нитчатыми грибковыми возбудителями, препаратом флуконазол, к которому у них чаще всего присутствует устойчивость, что говорит о важности дифференциального подхода к выбору антимикотической терапии дрожжевых и нитчатых грибов.

Актуальность хирургических методов лечения грибковых кератитов была отмечена многими авторами на Всероссийской научно-практической онлайн-конференции «Грибковые поражения глаз», организованной по инициативе Калужского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России под эгидой Общества офтальмологов России. Так, Е.В. Скрябина [27] в своем докладе сделала вывод о целесообразности раннего агрессивного начала терапии при любой экссудации в передней камере в виде введения туда противогрибкового средства и проведения лазерной абляции инфильтрата. А.В. Терещенко и соавт. [28], в свою очередь, обратили внимание на то, что решение о проведении кератопластики при язве роговицы грибковой этиологии должно приниматься при прогрессирующем поражении роговицы более чем на 50% ее толщины.

В результате лечения у части пациентов удалось добиться улучшения максимальной корригированной остроты зрения, однако большинство пациентов все равно имели максимально корригируемую остроту зрения в диапазоне от 0,01 до правильной проекции света. Такие неудовлетворительные результаты коррелируют с данными S. Farrell et al. [9], в исследовании которых средняя острота зрения по LogMAR составила 0,89, несмотря на интенсивное противогрибковое и хирургическое лечение.

Заключение

Даже в условиях современных высокоспециализированных офтальмологических стационаров у многих пациентов отмечаются тяжелые исходы грибкового кератита, что может быть связано со сложностью диагностики и поздним обращением большинства пациентов, наличием факторов риска и отсутствием широко доступных специфических офтальмологических противогрибковых препаратов. Необходимо продолжать разработки методов ранней диагностики и быстрого эффективного консервативного и хирургического лечения грибковых кератитов.

Сведения об авторах:

Бойко Эрнест Витальевич — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41; директор СПб филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 21; ORCID iD 0000-0002-7413-7478

Щемеров Николай Васильевич — аспирант кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41; ORCID iD 0000-0002-9874-6665

Васильева Наталья Всеволодовна — д.б.н., профессор, директор НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 194291, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 1/28; ORCID iD 0000-0003-3693-5468

Скрябина Елена Владимировна — врач-офтальмолог высшей категории СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»; 194354, Россия, г. Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5; ORCID iD 0009-0003-4912-8777

Касымов Фарход Олимджанович — к.м.н., доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41; ORCID iD 0009-0004-4368-143X

Богомолова Татьяна Сергеевна — к.б.н., заведующая научно-исследовательской лабораторией микологического мониторинга и биологии НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 194291, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 1/28; ORCID iD 0000-0002-2450-687X

Босак Илья Алексеевич — к.м.н., старший научный сотрудник НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 194291, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 1/28; ORCID iD 0000-0002-0193-9103

Попов Владимир Юрьевич — к.м.н., заведующий офтальмологическим отделением СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»; 191014, Россия, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 56; ORCID iD 0000-0001-9029-234X

Титов Алексей Валерьевич — заведующий отделением рефракционной лазерной хирургии и патологии роговицы СПб филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 192283, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 21.

Трунин Евгений Михайлович — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оперативной и клинической хирургии с топографической анатомией им. С.А. Симбирцева ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41; ORCID iD 0000-0002-2452-0321

Татаркин Владислав Владимирович — к.м.н., доцент кафедры оперативной и клинической хирургии с топографической анатомией им. С.А. Симбирцева ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41; ORCID iD 0000-0002-9599-3935

Жумабек Даурен Ермекович — клинический ординатор 1-го года кафедры глазных болезней МИ Российского университета дружбы народов; 117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; ORCID iD 0000-0001-7298-3999

Зейбель Эмма — клинический ординатор 2-го года кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41; ORCID iD 0009-0004-7754-7976

Сидина Анастасия Сергеевна — студентка 6-го курса лечебного факультета ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41; ORCID iD 0009-0000-7720-7737

Томазова Вероника Сергеевна — студентка 4-го курса лечебного факультета ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41; ORCID iD 0009-0007-9672-8010

Контактная информация: Щемеров Николай Васильевич, e-mail: shemerovvv@gmail.com

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 21.04.2025.

Поступила после рецензирования 15.05.2025.

Принята в печать 09.06.2025.

About the authors:

Ernest V. Boyko — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of the Department of Ophthalmology, I.I. Mechnikov North-Western State Medical University; 41, Kirochnaya str., St. Petersburg, 191015, Russian Federation; Director of the St. Petersburg Branch of S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 21, Yaroslav Hashek str., St. Petersburg, 192283, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-7413-7478

Nikolay V. Shchemerov — postgraduate student at the Department of Ophthalmology, I.I. Mechnikov North-Western State Medical University; 41, Kirochnaya str., St. Petersburg, 191015, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-9874-6665

Natalia V. Vasilyeva — Dr. Sc. (Bio.), Professor, Director of the P.N. Kashkin Research Institute of Medical Mycology, I.I. Mechnikov North-Western State Medical University; 1/28, Santiago-de-Cuba str., St. Petersburg, 194291, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-3693-5468

Elena V. Scriabina — ophthalmologist of the highest category, St. Petersburg City Multidisciplinary Hospital No. 2; 5, Uchebny Lane, St. Petersburg, 194354, Russian Federation; ORCID iD 0009-0003-4912-8777

Farkhod O. Kasymov — C. Sc. (Med.), Associate Professor of the Department of Ophthalmology, I.I. Mechnikov North-Western State Medical University; 41, Kirochnaya str., St. Petersburg, 191015, Russian Federation; ORCID iD 0009-0004-4368-143X

Tatiana S. Bogomolova — C. Sc. (Bio.), Head of the Scientific Research Laboratory of Mycological Monitoring and Biology, P.N. Kashkin Research Institute of Medical Mycology, I.I. Mechnikov North-Western State Medical University; 1/28, Santiago-de-Cuba str., St. Petersburg, 194291, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-2450-687X

Ilya A. Bosak — C. Sc. (Med.), Senior Researcher at the P.N. Kashkin Research Institute of Medical Mycology, I.I. Mechnikov North-Western State Medical University; 1/28, Santiago-de-Cuba str., St. Petersburg, 194291, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-0193-9103

Vladimir Yu. Popov — C. Sc. (Med.), Head of the Department of Ophthalmology, St. Petersburg City Mariinsky Hospital; 56, Liteyny Ave., St. Petersburg, 191014, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-9029-234X

Alexey V. Titov — Head of the Department of Refractive Laser Surgery and Corneal Pathology, St. Petersburg Branch of S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 21, Yaroslav Hashek str., St. Petersburg, 192283, Russian Federation.

Evgeny M. Trunin — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of the Department of Operative and Clinical Surgery with Topographic Anatomy named after S.A. Simbirtsev, I.I. Mechnikov North-Western State Medical University; 41, Kirochnaya str., St. Petersburg, 191015, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-2452-0321

Vladislav V. Tatarkin — C. Sc. (Med.), Associate Professor of the Department of Operative and Clinical Surgery with Topographic Anatomy named after S.A. Simbirtsev, I.I. Mechnikov North-Western State Medical University; 41, Kirochnaya str., St. Petersburg, 191015, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-9599-3935

Dauren E. Zhumabek — 1st-year Clinical Resident of the Department of Eye Diseases at the Medical Institute of RUDN University; 6, Miklukho-Maklaya str., Moscow, 117198, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-7298-3999

Emma Zeibel — 2nd-year Clinical Resident of the Department of Ophthalmology, I.I. Mechnikov North-Western State Medical University; 41, Kirochnaya str., St. Petersburg, 191015, Russian Federation; ORCID iD 0009-0004-7754-7976

Anastasia S. Sidina — 6th-year student at the Faculty of Medicine, I.I. Mechnikov North-Western State Medical University; 41, Kirochnaya str., St. Petersburg, 191015, Russian Federation; ORCID iD 0009-0000-7720-7737

Veronika S. Tomazova — 4th-year student of the Faculty of Medicine, I.I. Mechnikov North-Western State Medical University; 41, Kirochnaya str., St. Petersburg, 191015, Russian Federation; ORCID iD 0009-0007-9672-8010

Contact information: Nikolay V. Shchemerov, e-mail: shemerovvv@gmail.com

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 21.04.2025.

Revised 15.05.2025.

Accepted 09.06.2025.

материал rmj.ru