Введение

Витилиго (от лат. vitiligo — «накожная болезнь») встречается у 0,5–2,0% людей в популяции. Представляет собой аутоиммунное расстройство пигментации в результате потери меланоцитов и меланина в эпидермисе. Обычно проявляется в виде ограниченных депигментированных пятен, часто симметричных. Несмотря на то, что заболевание протекает доброкачественно и не несет угрозы жизни, оно вызывает большие психологические проблемы у пациентов. В настоящее время патогенез витилиго достаточно хорошо изучен, утвержден стандарт лечения[1],[2], хотя считается, что по сравнению с другими дерматологическими заболеваниями методы лечения и исследования данной патологии все же недостаточно разработаны. До недавнего времени диагноз основывался на клиническом осмотре, верификации изменений с помощью лампы Вуда, требующей особых условий для проведения осмотра. Такая диагностика может давать большой процент ошибок при интерпретации результатов для постановки диагноза [1, 2]. При этом некоторые проявления патологии, особенно ранние или развивающиеся поражения, могли быть упущены. Нередко для уточнения диагноза использовались инвазивные методы, такие как биопсия кожи, а также целый спектр анализов у смежных специалистов. Задача практикующего врача сегодня — использовать все новые, в первую очередь неинвазивные инструменты для повышения точности диагностики и мониторинга результативности лечения. Однако эффективность и возможности этих часто дорогостоящих методов пока недостаточно понятны.

Цель настоящего обзора: представить имеющиеся на сегодняшний день основные неинвазивные объективные методы диагностики витилиго, используемые для постановки диагноза, оценки тяжести и динамики на фоне лечения витилиго, а также выделить преимущества и недостатки каждого из них.

Содержание статьи

Лампа Вуда

Лампа Вуда — главный инструмент диагностики витилиго в практике врача-дерматолога. Разработанная много лет назад, в 1903 г., физиком Робертом Вудом, она до сих пор широко используется в повседневной практике. Представляет собой лампу, излучающую ультрафиолетовый свет, ближайший к видимому свету (UVA) в диапазоне волн электромагнитного излучения от 320 до 400 нм с пиковой длиной волны 365 нм (традиционная лампа Вуда). Существуют коммерческие альтернативы — черные лампы, синие лампы черного света, которые работают по принципу классической лампы Вуда [1]. В зависимости от модели источником излучения может быть люминесцентная, дуговая или светодиодная лампа, с немного отличающимися диапазонами излучения. Дерматологи отмечают компактность, удобство применения некоторых моделей, но все коммерческие реплики классической лампы не имеют регистрации на территории Российской Федерации, что ограничивает их применение. Интересно, что описана такая альтернатива лампе Вуда, как синий свет экрана на смартфоне [3], что является практичным вариантом в условиях ограниченных ресурсов.

Пигментные нарушения — стандартная сфера применения для диагностики с помощью лампы Вуда. Кожа, лишенная меланина, ярко флуоресцирует. В частности, депигментация при витилиго выглядит под лампой Вуда в виде молочно-белого свечения. Иногда свечения не наблюдается, чаще всего это результат несоблюдения правил проведения диагностики. Проявления пигментных расстройств дают иную картину при обследовании. К примеру, Nevus depigmentosus часто является гипопигментированным, и поэтому показывает только тусклое, грязно-белое свечение при свете лампы Вуда [4].

Аналогичным образом могут быть выявлены гипопигментированные макулы комплекса туберозного склероза (ТСК). Эти эллиптические или копьевидные пятна, называемые еще пятнами типа «листьев ясеня», более заметны под лампой Вуда [5]. Всякий раз, когда в семье есть пациенты с ТСК, новорожденный должен пройти полное обследование кожи с помощью лампы Вуда для скрининга на наличие копьевидных пятен.

Таким образом, лампа Вуда эффективно выявляет гипопигментацию, которую можно не заметить невооруженным глазом, и помогает провести дифференциальную диагностику витилиго. Она достаточно проста в применении, доступна, безопасна, надежна и экономически эффективна. Но существуют ограничения к ее применению. Во-первых, нужно строго соблюдать достаточно сложные условия, необходимые для проведения исследования. Другой недостаток: на флуоресценцию лампы могут влиять многие артефакты. Например, если пациент недавно принимал душ или ванну, это снизит флуоресценцию. Некоторые лекарства, моющие средства, косметика (хайлайтеры, солнцезащитные средства и др.), краски для волос, биологические жидкости и волокна дают ложноположительные результаты в лучах лампы Вуда, особенно в детской дерматологии [1, 2]. Когда в нетипичных местах наблюдается необычная флуоресценция, важно учитывать воздействие этих загрязнителей. Кроме того, имеются данные, что хроническое воздействие лампы Вуда может привести к образованию катаракты и старению глаз [6].

Дерматоскопия

Дерматоскопия (эпилюминесцентная микроскопия) — метод исследования поверхностных поражений кожи in vivo. Первый ручной дерматоскоп появился в 1663 г., сконструировал его J. Kolhaus [7]. Отечественная школа дерматоскопии берет свое начало с 1928 г. [8].

В отличие от обычной световой микроскопии, дерматоскопия позволяет не только исследовать рельеф кожи, но и визуализировать внутрикожные морфологические структуры в эпидермисе и сетчатом слое дермы [9]. Дерматоскоп состоит из источника света (который может быть поляризованным или неполяризованным), увеличительного стекла с увеличением в 10–140 раз и дополнительных элементов. Использовавшиеся ранее дерматоскопы с обычным светом отходят в прошлое, так как требуют нанесения иммерсионных гелей и тесного контакта с кожей. На смену им пришли неконтактные приборы с поляризованным и ультрафиолетовым светом (с длиной волны 360–390 нм). Современные цифровые дерматоскопы способны также обрабатывать и записывать информацию.

Дерматоскопия широко используется в диагностике витилиго благодаря своей способности улучшать визуализацию и обнаруживать изменения пигментации и поражения кожи, которые трудно различить невооруженным глазом. Наиболее часто техника выявляет такие проявления заболевания, как феномен Кебнера (встречающийся в 21–62% случаев) [10], конфеттиподобную пигментацию, сохранение или потерю перифолликулярной пигментации при определении активности заболевания [11, 12]. Дерматоскопия также дает ценную информацию для оценки стабильности заболевания при витилиго путем выявления ключевых признаков, таких как нечеткие границы, перифолликулярная депигментация, сателлитные поражения и феномен микро-Кебнера. Эти характеристики в значительной степени связаны с активностью витилиго. И наоборот, наличие перифолликулярной репигментации служит показателем стабилизации заболевания. Зная эти признаки, можно оценить активность витилиго.

Таким образом, дерматоскопическое исследование может обнаружить тонкие изменения в пигментном рисунке, которые могут быть полезны для ранней диагностики витилиго, определить активность и прогноз заболевания. Современные приборы компактны, доступны и просты в применении, не требуют дополнительных условий для проведения диагностики. Показано, что дерматоскопия превосходит обычное гистологическое исследование в диагностике развивающихся поражений витилиго и может помочь избежать проведения биопсии кожи в сомнительных случаях [13].

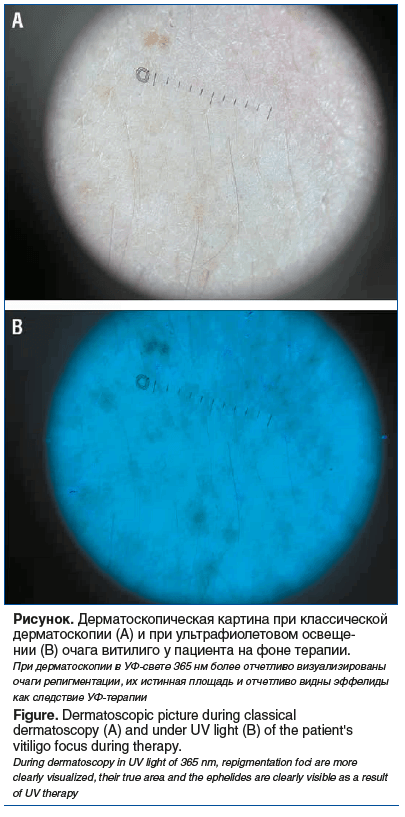

Если сравнивать между собой приборы с разными источниками света (см. рисунок), можно отметить, что УФ-дерматоскопия может выявить и другие специфические признаки витилиго, не наблюдаемые при поляризованной дерматоскопии, а именно: более различимые перифолликулярную границу и депигментированную зону [14]. Меланин и коллаген в дерме могут поглощать УФ-волны. Это вызывает флуоресценцию в виде небольшой полосы синего света. В депигментированных поражениях можно наблюдать яркие сине-белые пятна из-за отсутствия поглощения меланоцитами УФ-излучения. Поэтому уже на самых ранних этапах развития заболевания во внешне здоровой коже видны признаки снижения выработки меланина и развивающиеся очаги разрежения пигмента. В поляризованном свете сложно увидеть меланин и меланоциты. Благодаря своим возможностям УФ-дерматоскопия приобретает большую популярность, даже несмотря на высокую стоимость оборудования по сравнению с другими световыми дерматоскопами. Необходимы дальнейшие исследования этого метода и накопление клинического опыта для разработки диагностических паттернов.

Спектрометрия

Принцип работы приборов для спектрометрии основан на обработке и анализе спектра излучения кожи. Замеряется длина, частота волн, интенсивность излучения. Интегральные оптические свойства тканей зависят от их физиологического состояния и изменяются при патологии, что позволяет проводить оценку на основе измерения in vivo их спектральных коэффициентов поглощения, рассеяния, люминесценции и т. п. В свою очередь, спектральные оптические свойства тканей зависят от оптических свойств ее биохимических компонентов (гемоглобина, воды, жира, меланина и пр.) и их общего процентного содержания в зоне исследования. Таким образом, с помощью неинвазивной спектрометрии возможна оценка не только структуры, но и функционального состояния кожи, а также его динамики [15].

Спектрометры представляют собой портативные инструменты, используемые для исследования физиологических и морфологических свойств кожи с использованием оптических сигналов с высоким спектральным разрешением. Спектрометрический механизм действия заключается в воздействии на поверхность эпидермиса белого света, производимого источником накаливания. Меланин, один из хромофоров кожи, поглощает большую часть поступающего света, но поглощение почти полностью прекращается для волн длиннее 700 нм [16]. Затем спектрометры регистрируют фотоны, выходящие из различных слоев кожи и анализируют профиль излучения. Приборы обладают достаточно хорошей чувствительностью и специфичностью в диагностике витилиго (согласно разным исследованиям, дают правильный прогноз в 74,6, 73 и 82,9% случаев) [17]. S. Poojary et al. выявили критическую точку 975,995 нм для дифференциации витилиго от других видов гипопигментаций с чувствительностью 93,1% и специфичностью 86,4% [18]. V. Hegyi et al. [19] использовали спектроскопию диффузного отражения со спектрофотометром для измерения пигментации кожи у пациентов с витилиго, проходящих PUVA-терапию. Они наблюдали статистически значимое увеличение количества меланина после лечения. E.S. Park et al. [20] использовали узкополосный спектрофотометр для измерения индексов меланина (Mis), относительных индексов меланина (RMI) и эритемы, для выбора диагноза между двумя похожими проявлениями гипопигментации: витилиго и депигментированным невусом.

Преимущества метода включают также быстрый анализ (<10 с), портативность и компактность. В отличие от инвазивных маркеров крови, спектрометрия дает информацию в режиме реального времени о конкретном состоянии кожи и ее биохимических изменениях. Метод стандартизован, дает количественные результаты, подходит для всех типов кожи, портативный, безопасный.

Колориметрия

Колориметр является неинвазивным инструментом, используется для количественной оценки цвета кожи, а также для определения способности к пигментации. Колориметрия позволяет объективно количественно оценить эпидермальные изменения, связанные с витилиго, и предлагает стандартизированный подход к оценке стабильности заболевания. Благодаря точному измерению таких параметров, как яркость и индекс меланина, колориметрия дает ценную информацию о прогрессировании заболевания и реакции на лечение. Важным открытием стало то, что колориметр может зарегистрировать признаки начавшейся репигментации за месяц до того, как она станет очевидной клинически, что предполагает его потенциальное использование в качестве прогностического инструмента [21]. По сравнению с другими методами колориметрия менее трудоемка и более стандартизирована. Прибор может применяться во всех анатомических областях, подходит для всех типов кожи, портативный, безопасный, дает количественное определение цвета. Но на результаты исследования могут повлиять помехи от соседних пигментированных областей и человеческий фактор. Одним из ограничений является чувствительность и специфичность метода (как и для спектроскопии), на которые могут влиять такие факторы, как увлажнение, жирность и температура кожи [22]. Чтобы обеспечить точные и надежные результаты, важно стандартизировать условия, в которых выполняются эти измерения, и использовать валидированные протоколы. Для более точной работы необходима регулярная калибровка прибора.

Конфокальная микроскопия

Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия (КЛСМ), или отражающая конфокальная микроскопия (reflectance confocal microscopy, RCM), — способ исследования структур кожи на клеточном уровне, выполняется in vivo, позволяет получить изображения эпидермиса, дермы, дериватов кожи. По разрешающей способности метод приближен к патоморфологическому исследованию кожи. КЛСМ изобретена M. Minsky в 1955 г., но используется в дерматологической практике только последние 20 лет [23].

Компоненты конфокального микроскопа с отражательной способностью включают объектив и конденсорные линзы, детектор и источник света в виде лазерного луча ближнего инфракрасного диапазона. Лазерный луч направляется в определенное место на коже. Микроскоп позволяет получать изображения от рогового слоя до папиллярного слоя дермы с возможностью получить изображение с глубины 250–300 мкм и может быть использован в качестве неинвазивной оптической биопсии. Анализ КЛСМ помогает распознать типичные характеристики пораженной кожи с витилиго и может быть полезен для дифференциальной диагностики витилиго с такими состояниями, как поствоспалительная гипопигментация, депигментированный или анемический невус [21]. Основные признаки витилиго, наблюдаемые при данном виде диагностики, включают потерю меланина в поврежденной коже, нечеткую границу, отделяющую пораженную кожу от окружающей ее нормальной, потерю целостности дермально-папиллярных колец на уровне дермо-эпидермального соединения, инфильтрацию клетками воспаления по краям пораженной области. Было доказано, что КЛСМ-исследование определяет активное и стабильное витилиго, что важно для прогноза течения заболевания. При стабильном витилиго наблюдается полная потеря меланина в пораженной коже, при этом содержание меланина или целостность дермальных папиллярных колец не изменяется. При активном витилиго также наблюдается потеря меланина наряду с исчезновением дермальных папиллярных колец [24]. Процедура проведения исследования на конфокальном микроскопе происходит относительно легко и безболезненно для пациента [22].

Данный метод имеет высокое разрешение, обеспечивает визуализацию в реальном времени, демонстрирует хорошую корреляцию с результатами дерматоскопического и гистологического исследований [25]. Система портативная, процедура экономична по сравнению с другими видами микроскопии. Дополнительными преимуществами КЛСМ являются возможность исследования в сложнодоступных для дерматоскопии местах. При этих плюсах конфокальная микроскопия имеет ограничения из-за ограниченной глубины проникновения, могут быть получены искаженные изображения из-за низкого соотношения сигнал/шум, изображение получают в непривычном формате в виде горизонтальных срезов [21].

Оптическая когерентная томография

Оптическая когерентная томография (ОКТ) — это метод диагностики, который позволяет с высокой разрешающей способностью получать томографические срезы тканей органов. Название метода впервые приводится в работе ученых из Массачусетского технологического университета, опубликованной в Science в 1991 г. [26]. ОКТ измеряет различия в степени обратного отражения оптического луча от тканевой структуры. Посредством латерального сканирования в ходе ОКТ создаются двух- или трехмерные изображения микроструктурной морфологии биологической ткани in situ с высоким разрешением. ОКТ может выявить потерю пигмента на ранних стадиях витилиго, несмотря на то, что белые пятна на коже проявляются только на поздних стадиях заболевания [27]. Кроме того, метод позволяет оценить состояние базального слоя и дермальных сосочков, что также важно для диагностики нарушений пигментации кожи. ОКТ может использоваться для оценки стабильности течения заболевания. Анализируя микроструктуру эпидермиса, ОКТ может четко идентифицировать границы поражения, структурную целостность и относительно постоянные коэффициенты рассеивания в стабильных случаях витилиго. Было показано, что нестабильное витилиго характеризуется неровными границами, нарушенной архитектоникой эпидермиса и изменением коэффициентов рассеивания [28].

К преимуществам метода относятся визуализация в реальном времени; быстрота диагностики (2–10 мин); поперечная визуализация, сопоставимая с гистологией; большая глубина проникновения в кожу (1,5 мм); широкое поле зрения; высокое разрешение (3–10 мкм). Высокая стоимость оборудования, длительное обучение персонала не позволяют использовать ОКТ повсеместно. Метод имеет более низкое осевое разрешение, чем RCM; более низкое разрешение в сетчатой дерме; пониженное качество изображения на неровной коже; он выявляет только структурные изменения и имеет ограниченную субклеточную детализацию [21].

Фотосъемка в видимом и ультрафиолетовом свете

Поскольку витилиго — это в первую очередь клинический диагноз, фотосъемка является важным инструментом для создания визуальной базы данных клинических проявлений. Цифровая фотосьемка в этом случае предпочтительнее аналоговой, поскольку не дает искажения информации при хранении и передаче [29]. Создание надежных визуальных баз данных является основой для компьютерного анализа с целью улучшения ранней диагностики, мониторинга пациентов с высоким риском и диагностики атипичных поражений. При фотографировании витилиго очень важна стандартизация. Это необходимо для улучшения документирования и сравнения различных участков для более эффективной и надежной интерпретации результатов. Тем не менее это объективная диагностика в реальном времени, безболезненная, простая в использовании, быстрая и экономичная. Из минусов следует отметить чувствительность оборудования, ограниченную информацию о глубоких структурах кожи и сосудах микроциркуляторного русла, сложную интерпретацию изображений, сложность постановки диагноза. Например, было показано, что в условиях видимого света выявить различие между гипомеланозом и амеланозом у пациентов с витилиго, особенно у пациентов с очень светлой кожей (тип I или II) или детей, является сложной задачей [30].

Стандартные камеры позволяют получить изображения только в видимом спектре. Более информативны и точны снимки в УФ-свете, которые производятся при исследовании лампой Вуда. УФ-фотодокументирование экономически целесообразно, безболезненно, просто, портативно, дает результаты в реальном времени.

Применение моделей искусственного интеллекта

Эффективность УФ-фотографии при мониторинге стабильности заболевания была продемонстрирована во многих исследованиях [21]. Поскольку постановка анализа и оценка динамики развития заболевания при витилиго основываются в основном на визуальной оценке, применение программ искусственного интеллекта (ИИ) представляется весьма перспективным для диагностики этого заболевания. Какие возможности ИИ существуют на сегодняшний день?

Автоматический анализ изображений. Алгоритмы компьютерного зрения (CNN — сверточные нейронные сети) способны анализировать фотографии кожи, выделяя участки депигментации с высокой точностью [31]. ИИ может дифференцировать витилиго от других заболеваний (например, поствоспалительной гипопигментации, отрубевидного лишая) на основе текстурных и цветовых особенностей кожи [32]. ИИ-алгоритмы, обученные на большом массиве данных, помогают автоматизировать оценку дерматоскопических признаков, снижая влияние человеческого фактора. В ряде исследований ИИ демонстрирует точность >90% в дифференциации витилиго от других депигментирующих заболеваний, опережая по точности практикующих дерматологов [31, 33].

Прогнозирование динамики заболевания. Некоторые модели ИИ анализируют динамику распространения пятен, помогая прогнозировать течение заболевания и подбирать персонализированную терапию. Несколько исследований продемонстрировали, что компьютерный анализ изображений позволяет получать количественные данные о стабильности очага витилиго, а именно данные о постоянстве окраски либо изменении ее с течением времени, степени изменений, интенсивности пигментации, относительного постоянства размеров очагов, четкости очерченных правильных границ, что свидетельствует об отсутствии активного прогрессирования заболевания [34, 35].

Телемедицина и мобильные приложения. Компьютерный анализ фото может обеспечить более точную диагностику витилиго не только при очной, но и при дистанционной консультации. Это очень важно, поскольку заболевание часто диагностируется неправильно. Пациенты могут загружать фото кожи в специализированные приложения, где ИИ предварительно оценивает вероятность витилиго, сокращая время до консультации с врачом. Например, мобильное приложение Vi-DA (Vitiligo Diagnostic Assistance), позволяющее пациентам с витилиго самостоятельно оценивать состояние заболевания в домашних условиях [36].

Если анализировать плюсы и минусы метода, можно сказать, что применение ИИ повышает точность диагностики и снижает субъективность при постановке диагноза и оценке течения заболевания. Появляется возможность скрининга в удаленных регионах. Минусы метода: необходимость обучения алгоритмов на репрезентативных данных, риск ошибок при нетипичных формах витилиго, зависимость от качества изображений.

Интересны публикации в области обучения нейросетей. Так, для обучения использовали аннотированную базу данных изображений кожи, полученных двумя методами: обычные цифровые изображения, полученные при естественном освещении (40 000 шт.), и изображения, полученные при освещении участка кожи лампой Вуда (40 000 шт.) [37].

Полученная в этом исследовании нейросетевая модель использующая совокупность этих данных, имеет точность до 85,69%, при этом на модели, без использования изображений с лампой Вуда, точность составляет 76,37%, что тоже является весьма значительным показателем для дифференцировки патологии. В таких исследованиях часто применяют инструменты, позволяющие эффективно работать с изображениями (в частности, описана программа ImageJ), которые имеют возможность автоматизировать некоторые рутинные процедуры и использовать макроязык и язык программирования (например, python) для решения задач анализа изображений [38].

Описаны случаи использования других методов машинного обучения, таких как метод главных компонент (PCA) и независимый компонентный анализ (ICA), применяемых при сегментации изображений образцов. Результаты таких методов более интерпретируемы из-за их известного математического аппарата, и они позволяют получать более достоверные результаты. Также показана высокая точность выявления витилиго с помощью моделей машинного обучения, которая достигает 0,9901±0,0028 [39].

Кроме этих методов, для дифференциальной визуальной диагностики витилиго используют и другие методы, такие как Fuzzy C-Means (FCM) — алгоритм, основанный на кластерном анализе с двухэтапным механизмом выделения, используемый при сегментировании изображений образцов витилиго [40]. Этот подход позволяет работать с изображениями с не очень большим разрешением и реализован в программных продуктах, например в программе Vi-DA (Vitiligo Diagnostic Assistance) [36].

Таким образом, ИИ становится ценным инструментом в диагностике витилиго, дополняя традиционные методы. Однако его внедрение требует дальнейших исследований, валидации и интеграции в клиническую практику. Врачам-дерматологам важно понимать принципы работы ИИ, чтобы эффективно использовать его в повседневной работе.

Заключение

В настоящем обзоре описаны основные современные неинвазивные методы визуализации, доступные в настоящее время для диагностики витилиго, оценки тяжести и терапевтического мониторинга в клинической практике, описаны плюсы и минусы каждого. С их помощью врач получает ценную информацию о состоянии кожи при витилиго, которую невозможно получить при клиническом осмотре. Широко используются такие методы, как дерматоскопия и осмотр в лучах лампы Вуда. КЛСМ может использоваться в качестве неинвазивной оптической биопсии, компьютерные методы визуализации могут обеспечить эффективную дистанционную диагностику и позволить пациентам проводить самооценку в домашних условиях, а спектроскопия и колориметрия являются быстрыми и объективными методами измерения, которые могут быть особенно полезны в качестве дополнения к другим диагностическим инструментам. Возможно, в перспективе будут разработаны аппараты и методы, объединяющие достоинства всех вышеназванных методик.

Сведения об авторах:

Петунина Валентина Вадимовна — к.м.н., доцент кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет); 117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1; ORCID iD 0000-0002-3808-8584

Васенова Виктория Юрьевна — д.м.н., профессор, профессор кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет); 117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1; ORCID iD 0000-0002-6090-9676

Хамаганова Ирина Владимировна — д.м.н., профессор, профессор кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет); 117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1; ORCID iD 0000-0003-2942-8812

Полеско Ирина Васильевна — д.м.н., доцент, профессор кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет); 117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1; ORCID iD 0000-0002-6041-717X

Контактная информация: Петунина Валентина Вадимовна, e-mail: v.v.petounina@mail.ru

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 23.05.2025.

Поступила после рецензирования 15.06.2025.

Принята в печать 30.06.2025

About the authors:

Valentina V. Petunina — C. Sc. (Med.), Associate Professor of the Department of Skin Diseases and Cosmetology, Pirogov Russian National Research Medical University; 1, Ostrovityanov str., Moscow, 117437, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-3808-8584

Victoria Yu. Vasenova — Dr. Sc. (Med.), Professor of the Department of Skin Diseases and Cosmetology, Pirogov Russian National Research Medical University; 1, Ostrovityanov str., Moscow, 117437, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-6090-9676

Irina V. Khamaganova — Dr. Sc. (Med.), Professor of the Department of Skin Diseases and Cosmetology, Pirogov Russian National Research Medical University; 1, Ostrovityanov str., Moscow, 117437, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-2942-8812

Irina V. Polesko — Dr. Sc. (Med.), Associate Professor, Professor of the Department of Skin Diseases and Cosmetology, Pirogov Russian National Research Medical University; 1, Ostrovityanov str., Moscow, 117437, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-6041-717X

Contact information: Valentina V. Petunina, e-mail: v.v.petounina@mail.ru

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 23.05.2025.

Revised 15.06.2025.

Accepted 30.06.2025.

[1] American Academy of Dermatology Association. Vitiligo: Diagnosis and treatment. (Electronic resource.) URL: https://www.aad.org/public/diseases/a-z/vitiligo-treatment (access date: 20.06.2025).

[2] Российское общество дерматовенерологов и косметологов (РОДВК). Клинические рекомендации по лечению витилиго. 2023.

Информация с rmj.ru