В последние десятилетия отмечается устойчивый рост числа новых случаев установления злокачественных новообразований (ЗНО). Так, с 2013 по 2023 г. среднегодовой показатель ЗНО лимфатической и кроветворной систем среди обоих полов увеличился на 9,53% [1].

Т-клеточные лимфомы кожи (Т-КЛК) — редкие лимфопролиферативные заболевания (T-лимфоциты / естественные киллеры (natural killers) (T/NK)) клеточной природы, характеризуются постепенным началом и медленным развитием злокачественного процесса, обладают полиморфизмом клинической картины, включая наличие общих симптомов с различными хроническими дерматозами, что и обусловливает сложность их раннего выявления [2, 3]. Лимфомы кожи могут ассоциироваться с системными заболеваниями, что требует комплексного подхода к оценке состояния пациента и дополнительного обследования. Однако гистологические, иммунологические и иммуногистохимические исследования на ранних этапах часто могут быть малоинформативны и недостаточны для окончательной постановки диагноза [4–7]. Поэтому их диагностика является сложной междисциплинарной задачей, требующей от онкологов, дерматологов, гематологов высокой квалификации.

Среди Т-КЛК в дерматологической практике наиболее часто встречается грибовидный микоз, алгоритм ведения которого регламентирован клиническими рекомендациями Российского общества дерматовенерологов и косметологов 2023 г.[1]

Одним из предикторов развития данного заболевания является хроническое воспаление, которое приводит к постоянной активации Т-лимфоцитов, вызывая их усиленную пролиферацию и повышая риск трансформации клеток в злокачественные.

Среди хронических дерматозов трансформации в лимфому могут подвергаться экзема, атопический дерматит, псориаз, себорейный дерматит, парапсориаз. Чаще всего фоновым заболеванием является крупнобляшечный парапсориаз. Клинические рекомендации по ведению пациентов с парапсориазом[2]

(2020 г.) указывают на необходимость нахождения данной категории больных под диспансерным наблюдением врача-дерматовенеролога, а при подозрении на грибовидный микоз — назначения патологоанатомического и иммуногистохимических исследований с использованием антител к дифференцировочным антигенам ( cluster of differentiation — CD) CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD20, CD30, CD56, Т-клеточному внутриклеточному антигену (T-cell-restricted intracellular antigen 1 — TIA1), гранзиму (granzyme B), Т-клеточному рецептору (T-cell receptor — TCR), TCR-y, O региону дифференцировочного антигена 45 (cluster of differentiation-45 region O — CD45RO)1. На вероятность развития грибовидного микоза могут указывать следующие клинические особенности: пойкилодермия, застойно-синюшный оттенок и усиление инфильтрации имеющихся высыпаний, атипичность локализации хронического дерматоза с прогрессирующим и персистирующим течением. Настораживающими симптомами также являются нарастание интенсивности зуда, парестезии и озноб, предшествующие возникновению новых элементов сыпи, отсутствие эффекта от проводимой противовоспалительной и десенсибилизирующей терапии [8]. Т-КЛК могут возникать и у лиц, ранее не страдавших хроническими дерматозами. Особенно это касается пациентов старше 55–60 лет1.

В связи с вышесказанным представляем клиническое наблюдение, которое демонстрирует, что при постановке диагноза важно учитывать не только результаты гистологического исследования, но и сопоставлять их с особенностями клинической картины (согласие пациента на публикацию персональной медицинский информации в обезличенной форме получено).

Клиническое наблюдение 1

Больной Ш., 52 года, поступил на стационарное лечение в мае 2024 г. с диагнозом «экзема» (L20.9).

На момент госпитализации предъявлял жалобы на высыпания в области лица, туловища, паховых складок, интенсивный постоянный зуд, чувство стягивания кожи, колебание суточной температуры тела от 37 до 38,2 °С на протяжении 2 мес.

Первые высыпания появились 3 года назад на коже боковой поверхности туловища, субъективно не беспокоили. Врачом-дерматологом по месту жительства установлен диагноз «экзема», назначена терапия топическими глюкокортикостероидами (ГКС), однако терапевтический эффект отсутствовал.

За несколько месяцев очаги распространились на кожу верхних конечностей, появился зуд, который не купировался приемом антигистаминных препаратов. В последующие 2 года регресса высыпаний не было, появлялись свежие элементы на новых участках кожного покрова, нарастала интенсивность зуда. Пациент неоднократно обращался к дерматологу по месту жительства, проводилась гипосенсибилизирующая, системная и топическая терапия ГКС (согласно клиническим рекомендациям по диагностике и терапии экземы[3]), отмечал кратковременное улучшение. В марте 2024 г. у пациента был взят биоптат для последующего гистологического анализа, в ходе которого были обнаружены морфологические признаки, характерные для экзематозного процесса.

Со слов больного, в возрасте 12 лет проведена спленэктомия, позднее был установлен диагноз «лимфогранулематоз», проведена химиотерапия. Медицинские заключения не предоставил.

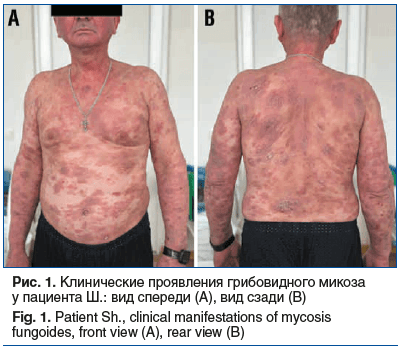

На момент осмотра кожный патологический процесс носил распространенный, симметричный характер. На коже затылочной и височной областей визуализировались округлые очаги разрежения волос, размером от 1,5 до 3,0 см, с наслоением чушек. Кожа лица с переходом на подбородочную область и переднюю поверхность шеи инфильтрирована, ярко-красного цвета с синюшным оттенком. На коже туловища, верхних и нижних конечностей, практически полностью выполняя анатомические области, располагались пятна разных размеров, с четкими границами, неправильной формы, от ярко-розового до багрово-синюшного цвета, покрытые плотно прилегающими чешуйками. На фоне пятен и между ними визуализировались множественные, рассеянно расположенные бляшки диаметром 2,0–5,0 см, с инфильтрацией различной степени выраженности, покрытые чешуйко-корками. Поверхность отдельных элементов местами экскориирована. В окружности определялись миллиарные, лентикулярные, нуммулярные папулы, покрытые чешуйко-корками (рис. 1).

Несмотря на данные патоморфологического исследования (март 2024 г.), имелось несоответствие между его результатами и особенностями развития клинической картины от дебюта до полного разгара: хроническое рецидивирующее течение дерматоза, с постепенно нарастающей интенсивностью зуда и распространением кожного патологического процесса на фоне длительного субфебрилитета. Настораживали вариабельность размеров и цвет высыпаний, в том числе на закрытых участках кожного покрова у пациента старше 50 лет. Обращали на себя внимание резистентность к длительно проводимой десенсибилизирующей терапией и положительный ответ на прием системных ГКС. Выявленные особенности развития дерматоза диктовали необходимость проведения дифференциальной диагностики с грибовидным микозом.

Пациент был направлен на повторное патогистологическое исследование биоптата кожи с целью исключения лимфопролиферативного заболевания.

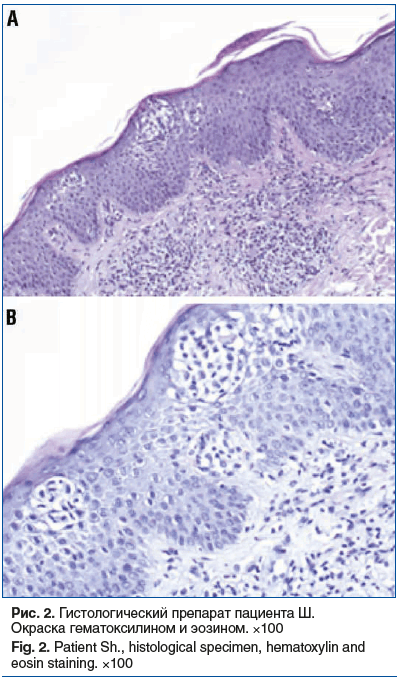

Результаты гистологического исследования: гиперкератоз с участками паракератоза. Слабовыраженный акантоз. Экзоцитоз лимфоцитов с образованием микроабсцессов Потрие. В верхних отделах дермы эпидермотропные полосовидные и периваскулярные лимфоцитарные инфильтраты с примесью гистиоцитов, тучных клеток и фибробластов. Среди клеток инфильтрата располагаются клетки с крупными гиперхромными ядрами. Стенки сосудов утолщены, эндотелий пролиферирует, просветы расширены. В верхних и средних отделах дермы базофилия коллагеновых волокон.

Патоморфологический диагноз: морфологически с учетом клинических данных нельзя исключить наличие лимфопролиферативного заболевания (лимфомы) (рис. 2).

Пациент с диагнозом «грибовидный микоз?» направлен на консультацию в клинический онкологический диспансер (КОД) с целью проведения иммуногистохимического исследования. После дообследования и подтверждения диагноза врачом-гематологом пациенту продолжена терапия в условиях КОД.

Считаем необходимым акцентировать внимание специалистов на том, что на начальных этапах развития грибовидного микоза гистоморфологические признаки заболевания могут быть неспецифичными и имитировать другие дерматозы, поэтому частота ложноотрицательных заключений при гистологическом анализе достигает 40% [4, 9].

Дифференциальная диагностика хронических дерматозов нередко вызывает затруднения у специалистов. В связи с чем представляем следующее клиническое наблюдение, которое демонстрирует длительную задержку установления окончательного клинического диагноза, прогрессирование дерматоза в отсутствие терапии, настороженность по отношению к лимфопролиферативным заболеваниям (согласие пациента на публикацию персональной медицинский информации в обезличенной форме получено).

Содержание статьи

Клиническое наблюдение 2

Больной В., 67 лет, поступил в дерматологическое отделение кожно-венерологического диспансера в ноябре 2024 г. с жалобами на наличие высыпаний на коже туловища, периодический интенсивный зуд, чувство стягивания кожи. Со стороны других органов и систем жалоб не предъявлял.

Высыпания дебютировали 8 лет назад на коже разгибательной поверхности предплечий, субъективно не беспокоили. Обратился к дерматологу по месту жительства, был установлен диагноз: розовый лишай Жибера. МКБ-10 L42, назначено лечение топическими ГКС, эмолентами, с улучшением. В период с 2016 по 2020 г. сохранялась ограниченность высыпаний, периодически возникал зуд и усиление интенсивности окраски элементов, что вызывало необходимость применения наружной терапии ГКС. Отмечалась эффективность, но полного регресса высыпаний не было. В 2020 г. высыпания распространились на кожу туловища, нижних конечностей, пациент предположил, что это связано с вакцинацией от СOVID-19. Пациент неоднократно обращался к дерматологам в различные медицинские учреждения, при каждом обращении диагностировали розовый лишай Жибера, выраженной динамики в процессе терапии не было.

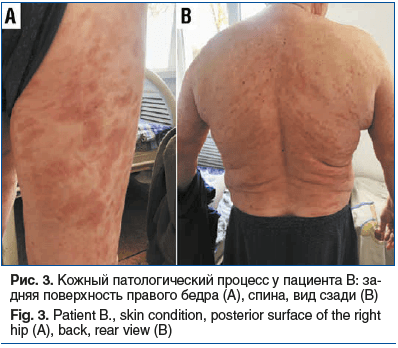

На момент осмотра кожный патологический процесс носил распространенный, симметричный характер. На коже передней поверхности шеи визуализировались множественные эритематозно-телеангиэктатические элементы. На коже груди, живота, спины вдоль линий Лангера, разгибательных поверхностей предплечий, плеч, передней и задней поверхности бедер располагались пятна округлой, удлиненно-овальной формы, от насыщенного розового до красновато-коричневого цвета, диаметром от 5 до 10 см (рис. 3).

С учетом дебюта заболевания с поражения кожи предплечий, нисходящего характера распространения очагов, крупного размера элементов — более 5 см, хронического рецидивирующего течения, особенностей расположения элементов вдоль линий Лангера, относительной резистентности к проводимой терапии топическими ГКС и эмолентами установлен диагноз: парапсориаз крупнобляшечный, L41.4.

В связи с быстрым прогрессированием дерматоза за последние годы, нарастанием интенсивности зуда на фоне проводимой топической терапии, а также из-за риска трансформации в грибовидный микоз пациент направлен на проведение гистологического исследования.

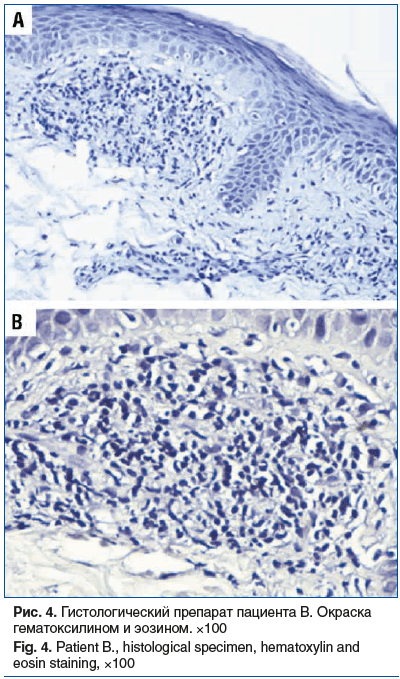

Результаты гистологического исследования. Был взят биоптат с кожи разгибательной поверхности правого предплечья. Выявлены участки паракератоза. Фолликулярный гиперкератоз. Слабовыраженный акантоз. Участки вакуольной дистрофии и спонгиоза клеток мальпигиева слоя. Внутриэпидермальные пузырьки. Экзоцитоз лимфоцитов. В сосочковом слое отек. Стенки сосудов утолщены, эндотелий пролиферирует, просветы полнокровны. Под эпидермисом полосовидные и периваскулярные умеренно выраженные лимфогистиоцитарные инфильтраты с нейтрофилами. Среди клеток инфильтрата располагаются единичные клетки с крупными, гиперхромными ядрами. Базофилия коллагеновых волокон в верхних отделах дермы (рис. 4).

Патоморфологический диагноз: морфологическая картина с учетом клинических данных в большей степени соответствует бляшечному парапсориазу.

Был установлен окончательный клинический диагноз L41.4, начата терапия в соответствии с действующими клиническими рекомендациями по диагностике и лечению парапсориаза: топические ГКС, узкополосная фототерапия (311 нм), но тенденции к регрессу высыпаний не было. По причине торпидности и относительной резистентности к проводимой терапии пациенту были назначены системные ГКС, после которых наметилась положительная динамика.

После выписки, в связи с риском трансформации дерматоза в лимфопролиферативное заболевание, пациенту были даны рекомендации о необходимости повторного патоморфологического исследования кожи при очередном обострении. Для более точной верификации процесса — проведение иммуногистохимического типирования.

Необходимость повторных гистологических исследований обусловлена тем, что крупнобляшечный парапсориаз является дерматозом — предшественником грибовидного микоза, так как у 10–30% пациентов в течение 10 или более лет происходит его злокачественная трансформация1.

Обсуждение

У обоих пациентов уже на этапе сбора жалоб и анамнеза обращают на себя внимание неблагоприятные прогностические признаки, которые могут свидетельствовать о рисках развития лимфопролиферативного заболевания:

зуд и нарастание его интенсивности;

хроническое рецидивирующее течение;

отсутствие эффекта и резистентность к проводимой терапии;

возраст старше 50 лет.

Распространение элементов, их слияние, нарастание интенсивности окраски, локализация высыпаний по линиям Лангера, вариабельность, полиморфизм очагов указывали на неблагоприятный прогноз и риски трансформации в Т-КЛК.

Заключение

Оба представленных клинических наблюдения демонстрируют настороженность по отношению к лимфопролиферативным заболеваниям и указывают на важность повторных биопсий кожи, а при необходимости — иммуногистохимического исследования для постановки окончательного клинического диагноза.

Утвержденные клинические рекомендации диктуют необходимость консультации врача-гематолога, врача-онколога при подозрении на Т-КЛК, порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология» указывает на маршрутизацию пациентов, а следовательно, на важность соблюдения междисциплинарного подхода1,2,[4].

Таким образом, строгое соблюдение установленных диагностических алгоритмов, регулярный анализ динамики течения дерматозов и оценка их терапевтической эффективности будут предотвращать трансформацию хронических дерматозов в лимфопролиферативные заболевания.

Совершенствование профессиональных компетенций среди дерматовенерологов и врачей смежных специальностей по данной проблеме могут являться основой междисциплинарного сотрудничества и ключевым фактором для достижения высоких результатов оказания медицинской помощи.

Сведения об авторах:

Тлиш Марина Моссовна — д.м.н., профессор, заведующая кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России; 350063, Россия, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 4; ORCID iD 0000-0001-9323-4604

Кузнецова Таисия Георгиевна — к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России; 350063, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 4; ORCID iD 0000-0002-0426-5167

Хадж Диана Гасубовна — врач-стажер дерматовенеролог ГБУЗ ККВД ДЗ КК; 350020, Россия, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 179; ORCID iD 0009-0005-9795-682X

Лазарев Вениамин Викторович — ассистент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России; 350051, Россия, г. Краснодар, ул. Седина, д. 4; ORCID iD 0000-0002-8047-2707

Наатыж Жанна Юрьевна — к.м.н., доцент, доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России; 350051, Россия, г. Краснодар, ул. Седина, д. 4; ORCID iD 0000-0001-9754-5063

Контактная информация: Кузнецова Таисия Георгиевна, e-mail: taya1504@mail.ru

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 17.05.2025.

Поступила после рецензирования 10.06.2025.

Принята в печать 30.06.2025.

About the authors:

Marina M. Tlish — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of the Department of Dermatovenerology, Kuban State Medical University; 4, Mitrofan Sedin str., Krasnodar, 350063, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-9323-4604

Taisiya G. Kuznetsova — C. Sc. (Med.), Assistant Professor of the Department of Dermatovenerology, Kuban State Medical University; 4, Mitrofan Sedin str., Krasnodar, 350063, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-0426-5167

Diana G. Hadzh — resident dermatovenerologist, Krasnodar Regional Clinical Dermatovenerologic Dispensary, 179, Rashpilevskaya str., Krasnodar, 350020, Russian Federation; ORCID iD 0009-0005-9795-682X

Veniamin V. Lazarev — Teaching Assistant of the Department of Dermatovenerology, Kuban State Medical University; 4, Mitrofan Sedin str., Krasnodar, 350063, Russian FederationORCID iD 0000-0002-8047-2707

Zhanna Yu. Naatyzh — C. Sc. (Med.), Assistant Professor, Assistant Professor of the Department of Dermatovenerology, Kuban State Medical University; 4, Mitrofan Sedin str., Krasnodar, 350063, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-9754-5063

Contact information: Taisiya G. Kuznetsova, e-mail: taya1504@mail.ru

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 17.05.2025.

Revised 10.06.2025.

Accepted 30.06.2025.

[1] Клинические рекомендации. Грибовидный микоз. 2023. (Электронный ресурс.) URL: https://diseases.medelement.com/disease/грибовидный-микоз-кп-рф-2023/17542 (дата обращения: 04.06.2025).

[2] Клинические рекомендации. Парапсориаз. 2020. (Электронный ресурс.) URL: https://diseases.medelement.com/disease/парапсориазы-рекомендации-рф/15242 (дата обращения: 04.06.2025).

[3] Клинические рекомендации. Экзема. 2021. (Электронный ресурс.) URL: https://diseases.medelement.com/disease/экзема-кп-рф-2021/16993 (дата обращения: 04.06.2025).

[4] Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 924н (ред. от 21.02.2020) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология» (Зарегистрирован в Минюсте России 21.12.2012 № 26302). (Электронный ресурс.) URL: https://aokpb.ru/cms/08.06.2020_11_23_01.pdf (дата обращения: 19.02.2025).

Информация с rmj.ru