Содержание статьи

Введение

Поражение конъюнктивы вследствие воздействия многообразных факторов травматической, инфекционной и неинфекционной этиологии клинически может проявляться симблефароном, тарзальной и конъюнктивальной ишемией, дефектами и рубцовым укорочением век, их ригидностью и контрактурой. Все это приводит к механическому повреждению роговицы с развитием кератита, значительно усугубляющего симптомы первоначального поражения [1].

Как известно, структура эпителия конъюнктивы в ее различных отделах значительно отличается. При переходе от реберного края века, покрытого многослойным плоским ороговевающим эпителием, по направлению к своду число клеточных слоев уменьшается, плоские клетки замещаются цилиндрическими и кубическими. По мере распространения от сводов к лимбу в конъюнктиве исчезают клетки кубической формы и увеличивается число плоских неороговевающих клеток [2]. Это оп ределяет разницу толщины пальпебральной и бульбарной конъюнктивы, которая варьирует от 0,05 до 1,0 мм [3], что важно учитывать при выборе донорского материала для замещения конъюнктивального дефекта.

Для полноценной реабилитации пациентов необходимо стремиться к восстановлению не только анатомии, но и функций, в частности функции лимбальных полисад Фогта, обеспечивающих роговицу камбиальными клетками на этапах репарации эпителия [2], а также конъюнктивальных струЦ aтур, обеспечивающих слезопродукцию. Бульбарная и пальпебральная конъюнктива, содержащая бокаловидные клетки Бехера и добавочные слезные железы Краузе и Вольфринга, а также мейбомиевы железы краев век участвуют в выработке полноценной слезной пленки [4, 5]. Более того, афферентные нервы роговицы и конъюнктивы составляют функциональную единицу с эфферентными нервами слезной железы, согласованная работа которых обеспечивает продукцию серозного слоя слезной пленки, покрывающей роговицу и конъюнктиву [6]. Недостаточной слезопродукцией среди прочего объясняются явления кератопатии, неоваскуляризации роговицы, а также покраснение глаза, чувство жжения и слезотечение, беспокоящие пациентов с симблефароном и усугубляющие их состояние. С учетом всех вышеперечисленных факторов анатомо-функциональная сохранность полисад Фогта и восстановление базальной слезопродукции, обеспечиваемые структурными компонентами конъюнктивы и реберного края век, являются непременными условиями восстановления эпителиального покрова, а также смачивания и скольжения век при движении и, следовательно, полноценной реабилитации пациентов.

Цель исследования: проанализировать результаты хирургического замещения дефектов конъюнктивы с точки зрения восстановления анатомии и функции глаза и его придаточного аппарата.

Материал и методы

Проведен ретроспективный анализ результатов операций с использованием расщепленных и/или полнослойных аутотрансплантатов слизистой оболочки губы или щеки у 27 пациентов (28 операций) с симблефароном (анкилоблефароном) на сохранном глазу или с заращением конъюнктивальной полости при анофтальме. Из них 22 (81,5%) пациента были мужского пола, 5 (18,5%) пациентов — женского пола, в том числе в исследование было включено 3 (13,6%) ребенка обоих полов. Причинами симблефарона стали ожоги у 11 (40,75%) пациентов, механическая травма орбиты на производстве или в результате дорожно-транспортного происшествия — у 7 (25,93 %)пациентов, взрывная травма — у 5 (18,52 %) пациентов, заболевания конъюнктивы — у 2 пациентов, постлучевое поражение орбиты — у 1 пациента, риногенная флегмона орбиты — у 1 пациента. У 2 пациентов отмечался двусторонний симблефарон. Тем не менее только у одного из них операция была выполнена на обоих глазах, у второго же наблюдалась субатрофия одного из глазных яблок (рис. 1). Таким образом, всего было выполнено 24 операции у 23 пациентов с сохранным глазным яблоком и 4 операции у 4 пациентов по поводу рубцового сокращения и заращения конъюнктивальной полости при анофтальме. Возраст пациентов варьировал от 4 до 68 лет (в среднем 36,86±19,46 года).

Все пациенты были разделены на группы в зависимости от выраженности исходной патологии. В группу 1 вошли 20 пациентов (21 операция) с локальным симблефароном (средний возраст 37,08±17,67 года), в группу 2 — 7 пациентов (7 операций) с субтотальным и тотальным симблефароном, анкилоблефароном (средний возраст 36,5±21,17 года), из них 3 пациента с сохранным глазом (подгруппа 2А) и 4 — с анофтальмом (подгруппа 2Б). Срок наблюдения составил от 1 до 6,5 года (в среднем 3,7±2,2 года). Всем пациентам до операции и каждые 3 мес. после нее проводилось стандартное офтальмологическое обследование, включающее тест Ширмера 1 и определение времени разрыва слезной пленки (ВРСП). Базовая слезозаместительная терапия была назначена всем пациентам с момента обращения в клинику.

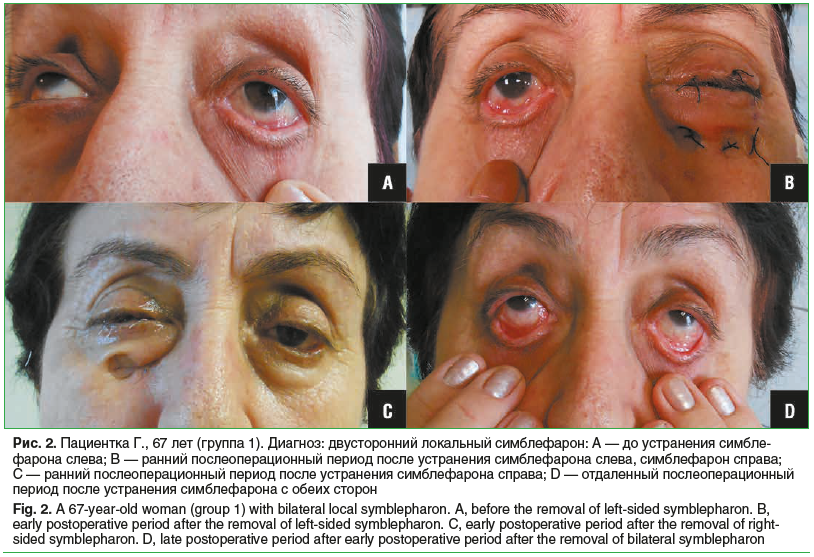

Все операции по замещению дефектов конъюнктивы выполнялись с использованием аутологичной слизистой оболочки губы и/или щеки под общей анестезией одним и тем же хирургом. После иссечения рубцовых тканей определяли истинный размер дефектов конъюнктивы. Донорскую область фиксировали с помощью окончатого зажима и выделяли необходимый аутотрансплантат. У пациентов с сохранным глазным яблоком использовали расщепленные (для закрытия дефектов бульбарной конъюнктивы) и полнослойные (для закрытия дефекта пальпебральной конъюнктивы) аутотрансплантаты слизистой оболочки губы и/или щеки, которые фиксировали раздельно П-образными швами (рис. 2 B, C) с использованием компрессионных пластин («Репер-НН», Россия). В зависимости от обширности дефекта в каждом случае использовали от 1 до 3 трансплантатов каждого типа.

У пациентов с анофтальмом использовали только полнослойные лоскуты для закрытия дефектов конъюнктивы век и дна глазницы. Лоскуты фиксировали и укрепляли П-образными швами, выведенными через будущий свод на кожу и фиксированными компрессионными пластинами. Во вновь сфо рмированную полость интраоперационно устанавливали глазной косметический протез (ГКП).

Донорская область после выделения полнослойного лоскута ушивалась непрерывным швом, а после забора расщепленного лоскута укрывалась стерильной салфеткой без наложения швов. В конце операции выполнялась временная тарзорафия: у пациентов с сохранным глазным яблоком — на 14 дней, у пациентов с анофтальмомv a— на 1 мес. Асептическая повязка накладывалась на 1 день. Снятие П-образных швов и компрессионных пластин проводили через 14 дней или 1 мес. после операции соответственно.

В послеоперационном периоде всем пациентам назначали антибактериальные и стероидные противовоспалительные глазные капли на протяжении 1-го месяца и капли с циклоспорином А на срок от 3 до 6 мес. Базовая слезозаместительная терапия продолжалась на протяжении всего периода наблюдения.

При анализе послеоперационных результатов оценивали показатели анатомии и функции глазного яблока и век. К анатомической составляющей, определяющей в том числе и косметический результат операции, были отнесены: восстановление макроанатомии век, бульбарной и пальпебральной конъюнктивы, конъюнктивальных сводов и роговицы. Функциональный результат оценивали на основании подвижности глазного яблока, остроты зрения, степени выраженности диплопии, показателей слезопродукции.

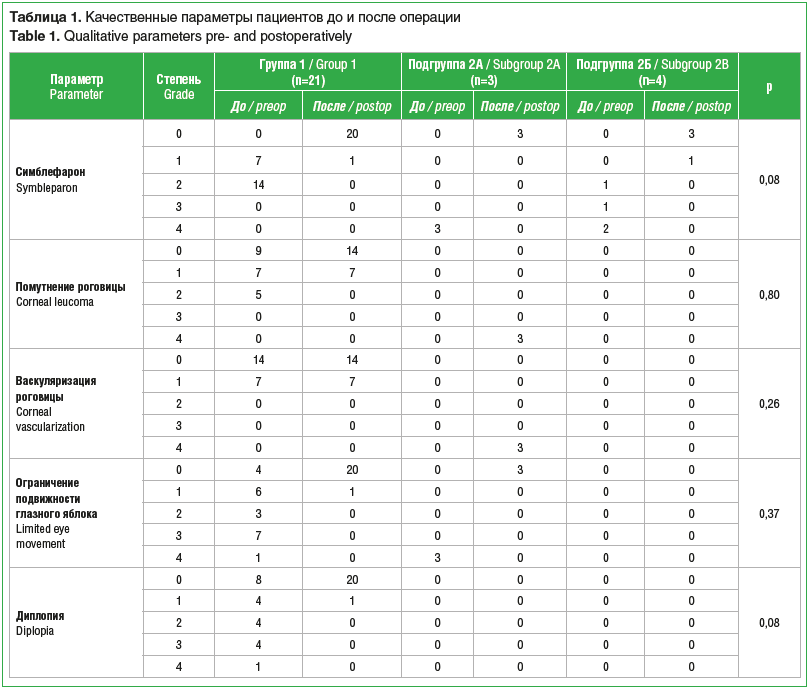

Для определения тяжести симблефарона, помутнения и васкуляризации роговицы за основу была взята шкала Ропер-Холла [1, 7], согласно которой нулевой степени соответствует отсутствие патологии, 1-й степени — незначительные патологические изменения, 2-й степени — умеренно выраженные, а 3-й степени — выраженные, но не тотальные проявления сращений конъюнктивы, помутнений и васкуляризации роговицы. Для наиболее тяжелых случаев была добавлена 4-я степень. Остальным качественным критериям (ограничение подвижности глаза и диплопия) были присвоены значения от 0 до 4 или 5 в зависимости от тяжести, где 0 — отсутствие признака, а 4–5 — наиболее выраженное его проявление. Ограничение подвижности глаза и диплопию оценивали в главных направлениях взгляда в баллах от 0 до 4 по количеству направлений, в которых проявлялся признак (0 — нет признака, 1 — проявление в одном направлении

и т. д. до 4 — во всех направлениях).

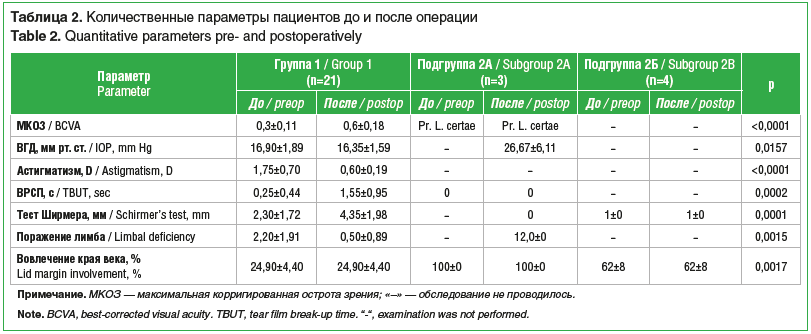

Такие количественные показатели, как острота зрения, внутриглазное давление (ВГД), астигматизм, ВРСП и результат теста Ширмера, оценивались в общепринятых единицах измерения, а поражение лимба и вовлечение реберного края — в часах по циферблату и доли поражения от общей длины реберного края обоих век пораженного глаза соответственно.

Статистическая обработка была выполнена в программе Statistica 8.0 (StatSoft, Inc., США). Использовали тест МакНемара для сравнения качественных показателей и парный тест Вилкоксона — для сравнения количественных показателей в динамике. Статистически значимыми считались результаты со значЦ 5нием р≤0,05.

Результаты исследования

Качественные и количественные показатели до и после операции по группам пациентов представлены в таблицах 1 и 2 соответственно. У 17 пациентов определялось ограничение подвижности глазного яблока разной степени выраженности, как правило, в направлении, противоположном рубцовому сращению (рис. 2А). В ряде случаев наблюдалось вертикальное косоглазие в направлении рубцового сращения на пораженном глазу. Большинство пациентов (13 из 21) страдали от диплопии. При этом все пациенты жаловались на раздражение глаза и выраженный дискомфорт.

После выполнения описанного выше хирургического вмешательства у 20 пациентов дефекты конъюнктивы были устранены полностью, что способствовало восстановлению подвижности глазного яблока и купированию симптомов диплопии. У 1 пациента сохранялся локальный рубец конъюнктивы в верхне-наружном отделе, сопровождавшийся некоторым ограничением подвижности глазного яблока в противоположную сторону и диплопией при взгляде в том же направлении. При этом все пациенты отмечали субъективное уменьшение дискомфорта в пораженном глазу.

В подгруппе 2А у 2 пациентов (рис. 1 А–С и 3 А, В) было полное заращение конъюнктивальной полости со сращением кожи век (анкилоблефарон), в том числе и у пациента с единственным потенциально зрячим глазом (рис. 1). У всех пациентов определялось тотальное повреждение реберного края обоих век. Несмотря на это, сохранялась правильная проекция света. По данным УЗИ и электрофизиологического исследования не было выявлено выраженных функциональных и анатомических изменений вну триглазных структур.

После устранения сращений конъюнктивы и рубцовой деформации век у всех пациентов подгруппы 2А были сформированы конъюнктивальная полость и своды (рис. 3 D–F), что позволило полностью восстановить подвижность глазного яблока. Несмотря на это, улучшения зрительных функций достичь не удалось ввиду наличия тотального помутнения роговицы с выраженной васкуляризацией, соответствующего 4-й степени, и полного поражения области лимба. Также сохранялись рубцовые изменения реберного края обоих век на всем протяжении. У 1 пациента было выявлено повышение ВГД, что потребовало назначения гипотензивной терапии. Значения показателей слезопродукции были близки к нулю (см. табл. 1 и 2). Учитывая тотальное вовлечение лимба в патологический процесс и низкие показатели слезопродукции, рекомендовать оптическую кератопластику данной категории больных не представлялось возможным. В связи с этим 2 пациентам со зрячим парным глазом с целью улучшения их внешнего вида было рекомендовано ношение тонкостенного ГКП на потенциально зрячем глазу (рис. 3G). При этом, несмотря на отсутствие предметного зрения на поврежденном глазу, все пациенты отметили, что достигнутый косметический результат благоприятно повлиял на их социально-психологическую реабилитацию. Пациенту с единственным потенциально зрячим глазом было запланировано кератопротезирование для восстановления зрительных функций.

В подгруппе 2Б у пациентов с анофтальмом до операции наблюдалось субтотальное или тотальное заращение конъюнктивальной полости, соответствующее 2–4-й степени (см. табл. 1 и 2). После устранения симблефарона у всех пациентов были восстановлены конъюнктивальные своды и полость, что позволило установить ГКП для улучшения внешнего вида. Вследствие этого их психоэмоциональное состояние и качество жизни значительно улучшились.

Независимо от степени выраженности патологии у всех прооперированных пациентов (и с сохранным глазом, и с анофтальмом) удалось сформировать конъюнктивальные своды и полость, стабильные на протяжении всего периода наблюдения, практически без ущерба для донорской зоны.

Обсуждение

Проведенный нами анализ показал, что выраженность анатомо-функциональных нарушений при симблефароне зависит от площади повреждения глазной поверхности. Формирующееся вследствие рубцовых изменений ограничение подвижности век приводит к нарушению циркуляции слезной жидкости в конъюнктивальной полости на фоне сниженной базальной слезопродукции. Конъюнктивальная адгезия к поверхностным слоям роговицы нарушает ее прозрачность и приводит к снижению остроты зрения, а также с

‘eeздает рубцовые тракции, являющиеся причиной астигматизма. После устранения локального симблефарона и удаления конъюнктивы и поверхностных слоев роговицы ее прозрачность частично восстанавливается. Как правило, остаются лишь незначительные полупрозрачные фокусы помутнений, не влияющие на зрительные функции, в некоторых случаях таковые отсутствуют вовсе. Это объясняется несущественным вовлечением в патологический процесс лимбальных палисад Фогта [8]. Кроме этого, после рассечения симблефарона такие симптомы, как тракционный астигматизм, ограничение подвижности глазного яблока и диплопия, купируются. Описанное восстановление нормального анатомо-физиологического состояния роговицы и конъюнктивы объясняет улучшение зрительных функций у пациентов с локальным симблефароном. Наряду с этим устранение сращений между поверхностями конъюнктивы обеспечивает восстановление подвижности не только глазного яблока, но и век, участвующих в процессе смачивания глазной поверхности, что позволяет восстановить циркуляцию слезы в конъюнктивальной полости. Все это объясняет улчшение показателей слезопродукции и состояния глазной поверхности у данной группы пациентов. Таким образом, при локальном симблефароне удалось достичь полной анатомической и функциональной реабилитации.

Более выраженные анатомо-функциональные изменения наблюдались у пациентов с субтотальным или тотальным симблефароном (анкилоблефароном) на потенциально зрячем глазу. В этих случаях зона лимбальных полисад Фогта была значительно повреждена, а из-за обширного повреждения конъюнктивы и находящихся в ней бокаловидных клеток Бехера, желез Краузе и Вольфринга базальная слезопродукция полностью отсутствовала. Кроме этого, значительное вовлечение в патологический процесс реберного края век с повреждением выводных протоков мейбомиевых желез, продуцирующих липидный компонент слезной жидкости, еще больше усугубляет неблагоприятную ситуацию. Показатели слезопродукции после операции не изменились в связи с тем, что пересаженные ткани не содержат структурных единиц, способных продуцировать слезную жидкость. Отметим, что в некоторых клинических обзорах [9, 10] наличие проявлений синдрома «сухого глаза» тяжелой степени с результатами теста Ширмера 1 ниже 5 мм за 5 мин были причиной исключения подобных случаев из клинических исследований, в то время как у наших пациентов этот показатель был около ноля. Такие низкие показатели не позволяют выполнить оптическую кератопластику, пересадка лимбального эпителия в подоб edых условиях также бесперспективна. Несмотря на отсутствие внутриглазной патологии, на данный момент пациентам с предметным зрением на парном глазу может быть рекомендовано использование тонкостенного ГКП в качестве косметического покрытия на потенциально зрячий глаз. В связи с тем, что поверхность восстановленной конъюнктивы отличается от конъюнктивы парного глаза по текстуре, цвету и сосудистому рисунку (рис. 3В), мы считаем, что тонкостенный ГКП позволяет обеспечить оптимальный косметический результат (рис. 3G), в отличие от косметических контактных линз, не закрывающих склеру полностью. Однако данная сложная категория пациентов не должна терять надежду на полноценную реабилитацию с восстановлением предметного зрения в будущем, когда появятся новые методы управления регенеративными процессами, в том числе пролиферацией бокаловидных клеток [11].

При анофтальме после устранения субтотального или тотального симблефарона (анкилоблефарона) и восстановления конъюнктивальной полости пациенты получили возможность носить ГКП. Однако для устранения его западения им потребовалась дополнительная операция по формированию опорно-двигательной культи. Кроме этого, несмотря на отсутствие глаза, всем подобным пациентам необходимо использовать слезозаместительную терапию пожизненно, поскольку отсутствует естественное смачивание конъюнктивы и поверхности ГКП. Недостаточная увлажненность в подобных ситуациях приводит к хроническому конъюнктивиту, купировать который антибиотиками и антисептиками без слезозаместительных препаратов не представляется возможным.

Заключение

Аутотрансплантация полнослойных и/или расщепленных аутотрансплантатов слизистой оболочки губы или щеки по предложенной методике позволяет устранить дефекты бульбарной и пальпебральной конъюнктивы и обеспечить реконструкцию конъюнктивальной полости и сводов. Этого достаточно для полной реабилитации пациентов с локальным симблефароном, эстетической реабилитации пациентов с субтотальным или тотальным заращением конъюнктивальной полости при анофтальме и создания условий для кератопротезирования у пациентов с единственным потенциально зр dfчим глазом. Однако у пациентов с субтотальным или тотальным симблефароном и анкилоблефароном на потенциально зрячем глазу, имеющих предметное зрение на парном глазу, нарушение микроанатомии структур глазной поверхности влечет за собой невозможность функциональной реЦ 0билитации. Тем не менее эстетическая реабилитация позволяет не только улучшить внешний вид, но и повысить качество жизни данной категории пациентов.

Сведения об авторах:

Гущина Марина Борисовна — к.м.н., научный сотрудник отдела разработки высокотехнологичных методов реконструктивной челюстно-лицевой хирургии ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России; 119991, Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16, стр. 1; ORCID iD 0000-0003-1134-8064.

Терещенко Александр Владимирович — д.м.н., директор Калужского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 248007, Россия, г. Калуга, ул. им. Святослава

Федорова, д. 5; ORCID iD 0000-0002-0840-2675.

Гущин Александр Викторович — студент 6-го курса ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет); 119991, Россия,

г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2; ORCID iD 0000-0002-6226-8585.

Афанасьева Дарья Сергеевна — к.м.н., врач-офтальмолог БУЗОО «КОБ им. В.П. Выходцева»; 644024, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 60; ORCID iD 0000-0001-6950-6497.

Контактная информация: Афанасьева Дарья Сергеевна, e-mail: ada-tomsk@yandex.ru.

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 04.03.2022.

Поступила после рецензирования 31.03.2022.

Принята в печать 25.04.2022.

About the authors:

Marina B. Gushсhina — C. Sc. (Med.), researcher of the Division of the Development of High-tech Methods of Reconstructive Maxillofacial Surgery, National Medical Research Center Central Research Institute of Dentistry and Orthodontic Surgery; 16 build. 1, Timur Frunze str., Moscow, 119991, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-1134-8064.

Aleksandr V. Tereshchenko — Dr. Sc. (Med.), Director, Kaluga Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 5, Svyatoslav Fedorov str., Kaluga, 248007, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-0840-2675.

Aleksandr V. Gushсhin — student of the 6th course, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University); 8 Build. 2, Trubetskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-6226-8585.

Darya S. Afanas’eva — C. Sc. (Med.), ophthalmologist, V.P. Vykhodtsev Clinical Ophthalmological Hospital; 60, Lermontov str., Omsk, 644024, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-6950-6497.

Contact information: Darya S. Afanas’eva, e-mail: ada-tomsk@yandex.ru.

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interests.

Received 04.03.2022.

Revised 31.03.2022.

Accepted 25.04.2022.

.

материал rmj.ru