Введение

Современная хирургия катаракты значительно снизила частоту осложнений и сократила время реабилитации. Однако любое хирургическое вмешательство на переднем отрезке глаза вызывает асептическое воспаление, что может привести к накоплению медиаторов воспаления в водянистой влаге. Если воспаление не купировать, могут развиться такие осложнения, как отек роговицы и энд-офтальмит [1].

В офтальмологии для терапии воспалительных заболеваний применяются комбинированные препараты, содержащие как антибиотики, так и глюкокортикостероиды (ГКС). Местные ГКС используются для предотвращения или уменьшения воспалительных реакций после операций, а антибиотики являются стандартом профилактического лечения после хирургических вмешательств. В качестве такой фиксированной комбинации применяются для контроля воспаления и предотвращения инфекций капли тобрамицин/дексаметазон. Однако дексаметазон может вызывать нежелательные эффекты, такие как глазная гипертензия и вторичная глаукома, обусловленные применением ГКС. Это создает необходимость в местных противовоспалительных средствах, которые имеют сопоставимую эффективность, но не приводят к значительному повышению внутриглазного давления (ВГД). Для решения этой проблемы были разработаны так называемые «мягкие стероиды», которые относятся к классу ГКС и менее склонны вызывать повышение ВГД, при этом обладают высокой эффективностью и хорошим профилем безопасности. Одним из таких препаратов является фторметолон. Его противовоспалительное действие превосходит действие дексаметазона, в то время как системная иммуносупрессивная активность ниже. Кроме того, фторметолон способствует увеличению экспрессии муцинов в эпителии конъюнктивы и роговицы [2].

Для профилактики инфекционных осложнений офтальмологи наиболее часто используют антибиотики из групп аминогликозидов и фторхинолонов, так как они демонстрируют высокую эффективность против большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий. Эффективность этих антибиотиков в офтальмологической практике во многом определяется их способностью проникать в ткани глаза. Существует множество исследований [3, 4], которые указывают на то, что выбор подходящего антибиотика при выполнении хирургических операций по удалению катаракты остается предметом обсуждения.

В отечественной научной литературе представлено несколько исследований [5, 6], посвященных оценке эффективности различных комбинированных противовоспалительных препаратов для профилактики осложнений после ФЭК. Однако в доступных источниках отсутствуют данные о применении комбинации фторметолона/тобрамицина у данной категории пациентов.

Цель исследования: оценить противовоспалительную эффективность комбинированной терапии фторметолоном и тобрамицином у пациентов после ФЭК в сравнении с комбинированной терапией дексаметазоном и тобрамицином.

Содержание статьи

Материал и методы

Объектом исследования явились пациенты с катарактой мужского или женского пола, перенесшие ФЭК с имплантацией интраокулярной линзы (60 пациентов (60 глаз)). Для повышения точности результатов были сформированы максимально однородные группы по двум основным критериям: возрасту (пациенты принадлежали к одной возрастной группе) и степени плотности ядра хрусталика. Рандомизация участников исследования по группам сравнения проводилась с помощью генератора случайных чисел. Пациентам 1-й группы после хирургического лечения катаракты глаза был назначен комбинированный лекарственный препарат фторметолон 1 мг / тобрамицин 3 мг. Пациентам 2-й группы был назначен комбинированный лекарственный препарат дексаметазон 1 мг / тобрамицин 3 мг.

Средний возраст всех пациентов составил 67±8,3 года (от 51 года до 89 лет). Средний возраст пациентов 1-й группы был несколько выше, чем пациентов 2-й группы, — 68±8,6 и 67±8,1 года соответственно (p=0,8705).

Критериями исключения являлись: любые заболевания глаз, которые могли бы помешать оценке (патология роговицы, увеит, глаукома, отслойка сетчатки или оптическая нейропатия), наличие системных заболеваний, таких как сахарный диабет и др., прием системных или местных противовоспалительных средств в течение предыдущих 30 дней.

Оценивали симптомы (светобоязнь, слезотечение, ощущение инородного тела, боль, зуд) и признаки (гиперемия и/или отек конъюнктивы, фибриноидный синдром, задние синехии), уровень ВГД, степень опалесценции влаги передней камеры, выполняли пахиметрию.

Все измерения были проведены одним и тем же специалистом в предоперационном периоде, в 1-й и 7-й после-операционный день. Оценка общих симптомов и признаков до операции не проводилась, так как в исследование были включены пациенты, не страдающие заболеваниями глаз, которые могли бы помешать их оценке.

Статистическая обработка материала включила методы описательной статистики: расчет средних и относительных величин. Анализ статистической значимости отличий изучаемых данных по качественным признакам проведен посредством математического расчета и последующей оценки критерия χ2 Пирсона. Количественные переменные были описаны после предварительной их оценки на соответствие закону Гаусса — Лапласа (тест Шапиро — Уилка). Так как все переменные соответствовали закону нормального распределения, то они представлены в виде M±SD. Достоверность различий количественных признаков по сравниваемым группам оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования

Среднее значение толщины роговицы у всех пациентов до операции составило 530,3±23,2 мкм (505–586 мкм): у пациентов 1-й группы — 530,9±24,3 мкм, у пациентов 2-й группы — 529,7±22,6 мкм (p=0,9704). Исходно среднее значение уровня ВГД у пациентов 1-й группы составило 18,1±1,6 мм рт. ст. (15–21 мм рт. ст.), у пациентов 2-й группы — 18,5±1,7 мм рт. ст. (15–22 мм рт. ст.) (p=0,3025). С учетом отсутствия статистически значимых различий между средними значениями толщины роговицы, возраста и изначального уровня ВГД следует предположить, что сравниваемые группы были однородными.

На 1-е сутки после оперативного вмешательства у пациентов обеих групп значение толщины роговицы изменилось в сторону увеличения: у пациентов 1-й группы данный показатель составил 535,7±24,5 мкм, а у пациентов 2-й группы — 534,6±22,7 мкм (p=0,9645).

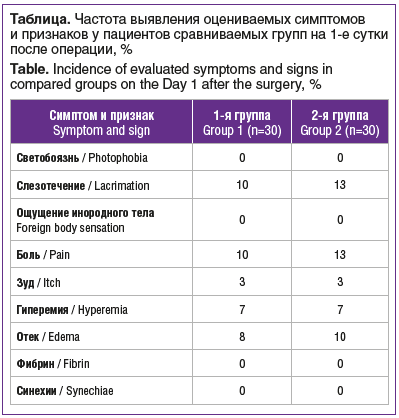

В 1-е сутки после оперативного лечения наиболее часто выявлялись слезотечение, боль и отек (см. таблицу). Выявленные различия по всем симптомам статистически незначимы.

Среднее значение уровня ВГД у пациентов 1-й группы в 1-е сутки после операции составило 19,5±1,6 мм рт. ст. (15–23 мм рт. ст.), у пациентов 2-й группы — 20,1±2,5 мм рт. ст. (16–23 мм рт. ст.) (p=0,1970).

На 7-й день после оперативного вмешательства значение толщины роговицы снизилось у пациентов обеих групп. Так, у пациентов 1-й группы данный показатель составил 532,5±23,9 мкм, у пациентов 2-й группы — 530,9±22,5 мкм (p=0,8033).

При оценке общих симптомов у пациентов обеих групп на 7-е сутки после операции выявлены различия по таким симптомам, как ощущение инородного тела и боль. Ощущение инородного тела отметили 13% пациентов из 1-й группы и 10% из 2-й группы, а боль — 10% пациентов из обеих групп. Выявленные различия статистически незначимы. Остальные симптомы и признаки у участников исследования не выявлены.

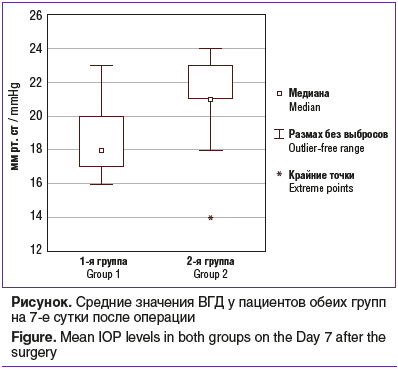

Среднее значение уровня ВГД у пациентов 1-й группы составило 18,6±2,0 мм рт. ст. (16–23 мм рт. ст.). Повышение ВГД на 1 мм рт. ст. у пациентов 1-й группы зафиксировано в 17% случаев, на 2 мм рт. ст. — в 7% случаев. У пациентов 2-й группы среднее значение уровня ВГД составило 20,1±2,5 мм рт. ст. (14–24 мм рт. ст.). Установленные различия статистически значимы (p=0,0001) (см. рисунок). У пациентов 2-й группы увеличение ВГД на 1 мм рт. ст. выявлено в 23% случаев, на 2 мм рт. ст. — в 27% случаев, на 3 мм рт. ст. — в 17% случаев, в 1 случае ВГД повысилось на 4 мм рт. ст. и еще в 1 случае — на 5 мм рт. ст.

Обсуждение

Увеличение толщины роговицы и ВГД, проявление различных симптомов и признаков у пациентов обеих групп в 1-е сутки после операции является ожидаемой реакцией на интраокулярное хирургическое вмешательство.

В свою очередь, уменьшение толщины роговицы у пациентов обеих групп на 7-е сутки после операции, а также отсутствие таких симптомов и признаков, как слезотечение, зуд, гиперемия и отек, говорит о том, что сравниваемые лекарственные препараты обладают сопоставимым эффективным противовоспалительным действием. Однако H. Yamauchi et al. [7] на модели увеита у кроликов показали, что фторметолон обладал большей противовоспалительной активностью, чем дексаметазон.

У пациентов 1-й группы, использующих комбинацию фторметолон/тобрамицин, значение ВГД на 7-е сутки после операции оказалось статистически значимо ниже, чем у пациентов, использующих комбинацию дексаметазон/тобрамицин. В исследовании эффективности и безопасности фиксированной комбинации тобрамицин 3 мг + фторметолон 1 мг в качестве предоперационной подготовки и послеоперационного ведения пациентов с возрастной макулярной дегенерацией влажной формы после интравитреального введения ранибизумаба В.П. Фокин и соавт. [8] также показали, что данный препарат не приводит к повышению ВГД в раннем послеоперационном периоде.

Согласно данным другого исследования [9] использование фторметолона вызывает умеренное повышение ВГД, однако эта реакция проявляется значительно позже по сравнению с дексаметазоном. В частности, средний срок, за который ВГД увеличивается на 10 мм рт. ст. при применении фторметолона, составляет около 29,5 дня, тогда как для дексаметазона этот показатель равен 22,7 дня.

Результаты нашего исследования схожи с данными, приведенными в работе И.С. Малютиной и соавт. [1]. В исследовании представлены результаты сравнения эффективности диклофенака натрия 0,1% и дексаметазона 0,1% в качестве послеоперационной терапии пациентов после ФЭК. Так, у пациентов, которые получали инстилляции капель с дексаметазоном 0,1%, на 7-й день после операции также отмечается статистически значимое повышение ВГД с 21,5±0,8 до 23,9±0,8 мм рт. ст. по сравнению с пациентами, которые получали инстилляции капель с диклофенаком натрия 0,1% (с 21,1±0,6 до 19,5±0,6 мм рт. ст. соответственно). Динамика уровня ВГД при применении нестероидных противовоспалительных препаратов схожа с динамикой ВГД при применении фторметолона.

Стероидные препараты оказывают мощное противовоспалительное действие на различные структуры глаза, включая роговицу и ее эндотелий. Их действие объясняется несколькими механизмами: подавлением воспалительных медиаторов, что снижает отек, покраснение и боль; стабилизацией клеточных мембран, включая клетки эндотелия роговицы; угнетением миграции лейкоцитов; снижением васкулярной проницаемости. Однако важно учитывать, что длительное применение стероидов может иметь и побочные эффекты: повышение ВГД, задержку заживления тканей, повышенный риск инфекций из-за подавления иммунного ответа.

Заключение

Комбинированная терапия фторметолоном и тобрамицином демонстрирует значительное противовоспалительное действие, что подтверждается снижением частоты развития провоспалительных симптомов и уменьшением толщины роговицы у пациентов в раннем послеоперационном периоде после ФЭК. Статистически значимые отличия средних значений уровня ВГД в группах сравнения указывают на то, что комбинированная лекарственная терапия фторметолоном и тобрамицином в меньшей степени способствует повышению ВГД по сравнению с терапией дексаметазоном и тобрамицином.

Применение стероидных препаратов должно быть строго контролируемым, с регулярным мониторингом состояния роговицы и ВГД. Решение о назначении таких препаратов всегда должно приниматься врачом с учетом индивидуальных особенностей пациента и потенциальных рисков.

Сведения об авторах:

Трубников Вячеслав Александрович — к.м.н., заместитель директора по инновационному развитию медицинских технологий Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 460047, Россия, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17; старший преподаватель кафедры медико-биологической техники Оренбургского государственного университета; 460018, Россия, г. Оренбург, пр-т Победы, д. 13; ORCID iD 0000-0002-9451-8622

Фирсов Александр Сергеевич — заведующий офтальмологическим отделением Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 460047, Россия, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17; ORCID iD 0000-0001-5523-7927

Ким Виталий Леонидович — заведующий офтальмологическим отделением Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 460047, Россия, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17; ORCID iD 0000-0001-6726-0104

Петросян Эмилия Аветиковна — научный сотрудник научно-образовательного отдела Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 460047, Россия, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17; ORCID iD 0000-0001-5526-436X

Кувайцева Юлия Сергеевна — врач-офтальмолог Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 460047, Россия, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17; ORCID iD 0000-0001-9544-1308

Контактная информация: Петросян Эмилия Аветиковна, e-mail: nauka@ofmntk.ru

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 05.12.2024.

Поступила после рецензирования 25.12.2024.

Принята в печать 22.01.2025.

About the authors:

Vyacheslav A. Trubnikov — C. Sc. (Med.), Deputy Director for Innovative Development of Medical Technologies, Orenburg Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 17, Salmyshskaya str., Orenburg, 460047, Russian Federation; Senior Lecturer, Department of Biomedical Engineering, Orenburg State University; 13, Pobedy Ave., Orenburg, 460018, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-9451-8622

Alexander S. Firsov — Head of the Ophthalmological Department, Orenburg Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 17, Salmyshskaya str., Orenburg, 460047, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-5523-7927

Vitalii L. Kim — Head of the Ophthalmological Department, Orenburg Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 17, Salmyshskaya str., Orenburg, 460047, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-6726-0104

Emiliya A. Petrosyan — Scientific Officer, Scientific and Educational Department, Orenburg Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 17, Salmyshskaya str., Orenburg, 460047, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-5526-436X

Yulia S. Kuvaitseva — Ophthalmologist, Orenburg Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 17, Salmyshskaya str., Orenburg, 460047, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-9544-1308

Contact information: Emiliya A. Petrosyan, e-mail: nauka@ofmntk.ru

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 05.12.2024.

Revised 25.12.2024.

Accepted 22.01.2025.

материал rmj.ru