Введение

Среди актуальных проблем офтальмологии глаукома занимает одно из ведущих мест. Значительное количество современных публикаций посвящены изучению различных сторон этого многофакторного заболевания, и основную информацию о тенденциях в изучении глаукомы, несмотря на повсеместное развитие информационных интернет-порталов, врачи-офтальмологи получают при чтении специализированной медицинской литературы.

По статистике, американские врачи тратят на чтение периодической печати 2–5 ч в неделю и получают до 12 журналов (платных и бесплатных). В России 38% врачей уделяют чтению специализированной литературы до 5 ч в неделю и 37% врачей — более 5 ч в неделю [1].

При контакте с огромным массивом информации неизбежно возникает ряд проблем. Одной из таких проблем является систематизация полученной информации. Общими рекомендациями для этого являются следующие положения:

Обращать внимание на авторов и название организации, в которой выполнена работа. Известность авторов и организации служит гарантией того, что специалист ознакомится с качественной работой.

Внимательно знакомиться с разделом работы, который называется «Материал и методы исследования». Распространенной практикой стала реклама «принципов доказательной медицины», что продиктовано определенными обязательствами издания, но не всегда эти принципы соблюдаются, в чем можно убедиться, изучив соответствующий раздел научной статьи.

Критериями качественно выполненной публикации должно быть наличие введения, цели, задач исследования, материалов и методов исследования, включая адекватный статистический анализ полученных результатов и их обсуждение, выводы и заключение.

Решение читателя о применимости результатов статьи является субъективной целью чтения специализированной литературы и не обязательно является целью самой статьи.

С субъективной целью специализированную литературу читают для того, чтобы:

быть в курсе событий в своей профессиональной области;

знать, как работают с больными опытные специалисты;

правильно интерпретировать современные диагностические методы;

знать клинические особенности и течение заболеваний;

понимать этиологию и патогенез болезней;

отличать полезное лечение от бесполезного и вредного вмешательства;

разбираться в сообщениях о необходимости, полезности, выгодности и экономичности методов лечения и профилактики;

производить впечатление на других специалистов.

Целями написания самой научной статьи, как показывает анализ, могут быть:

определение диагностической ценности изучаемого метода;

определение эффективности и безопасности лекарственного средства;

сравнение различных схем лечения;

обзор литературы;

метаанализ.

Целью этого исследования стал анализ современной литературы и формирование представления о тенденциях в изучении глаукомы, ее этиологии, патогенезе, клиническом течении, проблемах диагностики и лечения с учетом перечисленных выше рекомендаций и на основании изучения публикаций за последние 50 лет.

Материал и методы

В целях улучшения восприятия информации в любой научной литературе традиционно принято смысловое деление на разделы, посвященные разным отраслям знаний. В медицинских журналах, как правило, выделяют разделы, посвященные клиническим исследованиям, экспериментальным исследованиям, практическому здравоохранению и пр. Публикации о глаукоме, ее этиологии, патогенезе, клиническом течении, проблемах диагностики и лечения также условно подразделяют по соответствию с той или иной журнальной дифференциацией.

Для анализа тенденций в изучении глаукомы в данной работе рассмотрены отечественные и зарубежные публикации за большой период времени. Проведен анализ данных англоязычной медицинской платформы PubMed за 50 лет (1970–2019 гг.), публикаций «Офтальмологического журнала» и American Journal of Ophthalmology за тот же период и данных популярных офтальмологических журналов, имеющихся в свободном электронном доступе, — «Национального журнала глаукома» и British Journal of Ophthalmology за последние 10 лет (2010–2019 гг.).

Сервис PubMed был создан Национальным центром информации о биотехнологиях (NCBI), представляет собой электронно-поисковую систему с бесплатным доступом к 30 млн публикаций из 4800 индексируемых журналов по медицинской тематике [2, 3]. Основным ключевым словом для поиска необходимых публикаций стало название изучаемого заболевания: «Glaucoma».

Для изучения публикаций в «Национальном журнале глаукома» и British Journal of Ophthalmology за последнее десятилетие (2010–2019 гг.) предложено более дробное деление статей по ряду признаков, которые сообразовывались с субъективными целями изучения специализированной литературы. Задачей такого деления было определение и сравнение основных тенденций в изучении глаукомы в России и за рубежом. Выделены следующие 9 групп статей:

Теоретические статьи — условное название статей, в которых представлены различные аспекты этиологии, патогенеза и течения глаукомы (не касаясь их практической реализации в настоящее время).

Практические статьи — условное название статей, посвященных изучению и поддержке практической деятельности врачей-офтальмологов.

Хирургическое направление — материалы, посвященные изучению современных тенденций в хирургии глаукомы.

Терапевтическое направление — материалы, посвященные изучению современных тенденций в консервативном лечении глаукомы.

Педиатрическое направление — статьи, посвященные изучению глаукомы у детей и подростков.

Социально-экономическое направление — статьи, посвященные изучению образа жизни людей с глаукомой, их доходов и расходов, проблем социальной помощи.

Информатика и медицина — статьи о внедрении компьютерных технологий и программ в процесс выявления и наблюдения больных с глаукомой.

Диагностическое направление — изучение методов диагностики глаукомы, применяемых в повседневной практике.

Соматическая патология и глаукома — статьи, посвященные изучению взаимосвязей между сопутствующей соматической патологией и глаукомой.

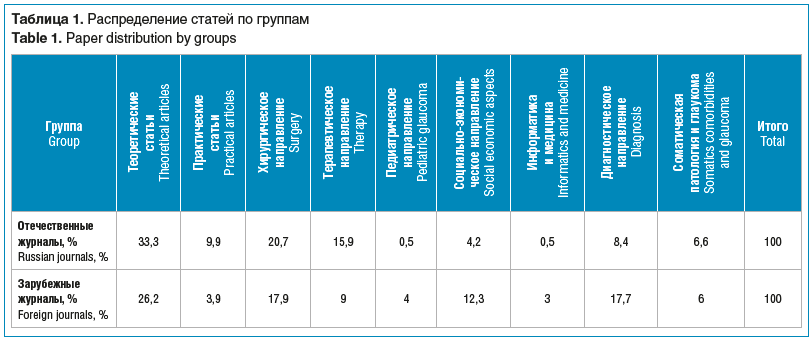

Общее количество статей о глаукоме в отечественной и зарубежной литературе составило 514, из них в отечественных журналах было опубликовано 213 статей, в зарубежных — 301 статья. Период изучения публикаций составил 10 лет.

Результаты

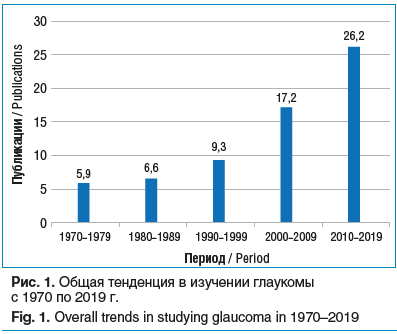

Основными разделами публикаций в базе PubMed являются следующие: Books and Documents, Clinical Trial, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Review и Systematic Review [3]. Общая тенденция по всем разделам за период с 1970 по 2019 г. включительно представлена на рисунке 1.

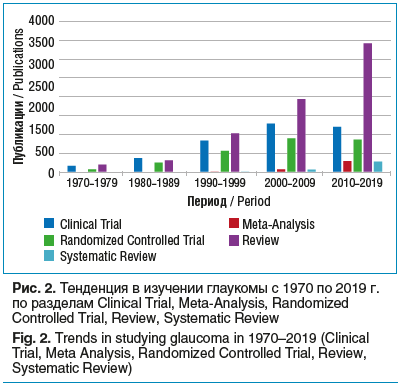

На рисунках 2 и 3 представлены тенденции в изучении глаукомы за этот же период времени по отдельным тематическим разделам. Исключен раздел Books and Documents, т. к. в нем, как правило, содержится информация об изданиях, дублирующих научные публикации за более ранний период времени.

Обращает на себя внимание тот факт, что данные статистики по ряду разделов приводятся не с 1970 г., а с более позднего периода времени. Так, статистическая информация по разделу Clinical Trial представлена с 1975 г., по разделу Meta-Analysis — с 1993 г., по разделам Randomized Controlled Trial и Review — с 1975 г., по разделу Systematic Review — с 1999 г. Это связано с совершенствованием базы данных и последовательным формированием соответствующих концептуальных поисковых областей сервиса PubMed.

Анализируя графики, представленные на рисунках 2 и 3, можно увидеть постоянный рост публикаций по изучению глаукомы с 1970 г. Пиковые значения по разделам Clinical Trial и Randomized Controlled Trial приходятся на период 2000–2009 гг. По остальным разделам количество публикаций продолжает расти.

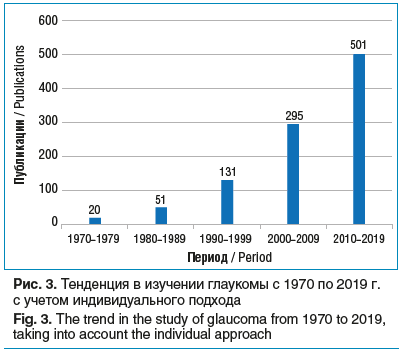

Мы предположили, что незначительное снижение количества публикаций по разделам Clinical Trial и Randomized Controlled Trial за период 2010–2019 гг. связано с перераспределением интересов от коллективных (что практиковалось при клинических исследованиях) к индивидуальному (персонифицированному) подходу к выявлению и лечению глаукомы [4–6], и проанализировали данные сервиса PubМed по этой комбинации признаков.

Как представлено на рисунке 3, имеет место значительный прирост количества публикаций по изучению глаукомы с учетом индивидуального подхода именно за период с 2010 по 2019 г.

Приоритетные направления в изучении глаукомы были исследованы за более короткий период времени (2010–2019 гг.) на примерах российского «Национального журнала глаукома», основным направлением которого является изучение этого заболевания, и British Journal of Ophthalmology. Распределение статей этих журналов по условным группам представлено в таблице 1.

Как в отечественном, так и в зарубежном журнале ведущие позиции заняли статьи из условной группы «Теоретические статьи» (33,3% и 26,2% соответственно). Далее следуют публикации, посвященные хирургическому лечению глаукомы, — условная группа «Хирургическое направление» (20,7% и 17,9% соответственно).

Дальнейшие позиции в отечественной и зарубежной научной литературе распределились по-разному. Значительное место в отечественных публикациях последнего десятилетия занимают темы консервативного лечения глаукомы (группа «Терапевтическое направление», 15,9%), темы, посвященные повседневной практической деятельности врачей-офтальмологов (группа «Практическое направление», 9,9%), и изучение современных диагностических тенденций (группа «Диагностическое направление», 8,4%). В этот же период времени в зарубежных публикациях большее внимание уделяется проблемам диагностики глаукомы (группа «Диагностическое направление», 17,7%), изучению социально-экономических аспектов в лечении глаукомы (группа «Социально-экономическое направление», 12,3%) и консервативному лечению глаукомы (группа «Терапевтическое направление», 9%). По нашему мнению, подобное распределение тематики статей связано с рядом факторов, среди которых социально-экономические факторы и технологические инновации.

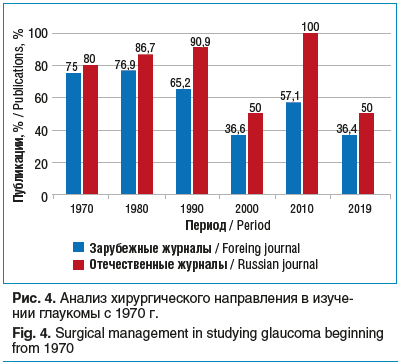

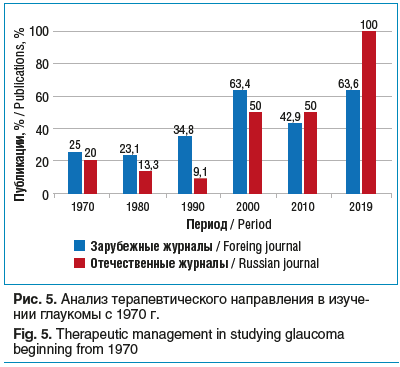

Мы решили акцентировать внимание на публикациях хирургического и терапевтического направлений в лечении глаукомы, т. к. имеют место существенные различия между отечественными и зарубежными научными работами на эту тему (15,9% и 9% соответственно) (рис. 4, 5).

Как видно из рисунка 4, интерес к хирургическому лечению глаукомы с 1970 г. по настоящее время преобладает в отечественной научной литературе, однако темпы роста этого интереса снизились к 2019 г. В соответствии с рисунком 5, интерес к терапевтическому лечению глаукомы до 2000 г. преобладал в зарубежных научных публикациях. Однако в последнее десятилетие в отечественных журналах наблюдается значительное увеличение количества публикаций, посвященных консервативному лечению этого заболевания.

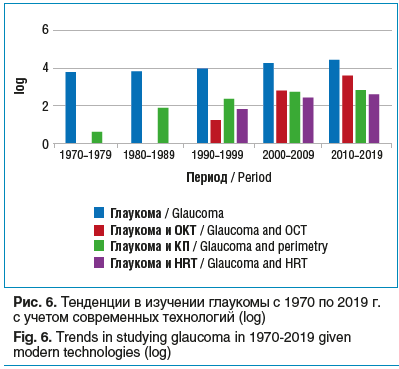

Следует отметить, что рост интереса к глаукоме на основании изучения публикаций сервиса PubMed начинается с 1990-х годов. Исторически это совпадает с повсеместным распространением и изучением методов компьютерной периметрии (КП) [7]. Первый автоматизированный периметр Octopus-201 был создан в 1974 г. в Швейцарии фирмой INTERZEAG. В 1985 г. A. Heijl и C. Krakau разработали программное обеспечение для другого автоматизированного периметра — анализатора поля зрения Humphrey Visual Field Analyzer. Средние сроки практического внедрения любого нового изобретения составляют от 5 до 10 лет [8, 9]. Таким образом, начало активного клинического изучения автоматизированных периметров примерно совпадает с началом 1990-х годов и ростом запросов на соответствующую научную литературу в сервисе PubMed.

История оптической когерентной томографии (ОКТ) начинается с середины 1990-х годов. Именно тогда в России, в Институте прикладной физики РАН — благодаря достижениям в области волоконно-оптической широкополосной интерферометрии и фемтосекундной оптики — были созданы первые лабораторные ОКТ-установки. В 1991 г. группа исследователей из Массачусетского технологического института, возглавляемая J.G. Fujimoto, впервые продемонстрировала возможность получения срезов сетчатки при применении метода ОКТ [10–12].

История развития и внедрения Гейдельбергской ретинальной томографии в практику начинается с 1986 г., когда компания Heidelberg Engineering (Германия) представила на мировом рынке первую лазерную сканирующую систему Heidelberg Retina Tomograph (HRT). Это также предопределило направление научных исследований и, соответственно, рост количества публикаций, касающихся изучения морфометрических показателей диска зрительного нерва.

На рисунке 6 представлена эволюция интереса к изучению глаукомы, по данным сервиса PubMed, с учетом появления новых диагностических технологий (в логарифмах).

Как видно из рисунка 6, с 1970 г. наибольший интерес у врачей-офтальмологов вызывало изучение функционального статуса глаукомы с помощью данных автоматизированной периметрии, но с внедрением новых технологий сфера интересов переместилась в сторону изучения морфометрических параметров головки зрительного нерва. В настоящее время преобладает интерес к исследованиям анатомических структур с помощью ОКТ.

Представленная в статье информация об основных тенденциях в изучении глаукомы довольно условна: нет разделения на формы и стадии глаукомы, не созданы и не исследованы комбинированные запросы и многое другое. Однако приведенные графики демонстрируют корреляцию между наукой и техническим прогрессом, отображают предпочтение офтальмологов современности изучению морфометрических показателей при глаукоме и отмечают трансформацию интереса к лечению глаукомы. Это и определяет современные тенденции в изучении глаукомы.

Выводы

В мире постоянно продолжается рост интереса к проблемам глаукомы.

Основные направления по изучению глаукомы одинаковы в России и за рубежом — это проблемы изучения теоретических аспектов заболевания (этиологии, патогенеза) и совершенствования хирургических методов лечения.

Незначительное снижение запросов за период 2010–2019 гг. по разделам Clinical Trial и Randomized Controlled Trial, возможно, связано с ростом интереса к индивидуальному подходу к изучению глаукомы.

В отечественной медицинской литературе с 1970 г. преобладает интерес к хирургическому лечению глаукомы, с 2010 г. увеличилось количество публикаций, посвященных ее консервативному лечению, что, по-видимому, связано с большей доступностью гипотензивных препаратов во всех регионах Российской Федерации.

На основании изучения публикаций сервиса PubMed наиболее перспективным диагностическим направлением представляется исследование морфометрических параметров диска зрительного нерва при глаукоме.

1Запорожец Лидия Анатольевна — к.м.н., врач-офтальмолог; ORCID iD 0000-0003-2634-2829.

2Алексеев Владимир Николаевич, д.м.н., профессор кафед-

ры офтальмологии; ORCID iD 0000-0001-8963-7945.

3Егоров Евгений Алексеевич — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии им. акад. А. П. Нестерова лечебного факультета, президент Российского глаукомного общества; ORCID iD 0000-0002-1132-8031.

2Мартынова Елена Борисовна — к.м.н., доцент кафедры офтальмологии.

2Алексеев Юрий Андреевич — аспирант кафедры офтальмологии.

1ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница, 194291, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-т. Луначарского, д. 45.

2ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 195196, Россия, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т., д. 1.

3ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1.

Контактная информация: Запорожец Лидия Анатольевна, e-mail: Lidia-zap@mail.ru.

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 06.05.2021.

About the authors:

1Lidiya A. Zaporozhets — C. Sc. (Med.), ophthalmologist; ORCID iD 0000-0003-2634-2829.

2Vladimir N. Alekseev — Dr. Sc. (Med.), professor of the Department of Ophthalmology; ORCID iD 0000-0001-8963-7945.

3Evgeniy A. Egorov — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of Acad. N.P. Nesterov Department of Ophthalmology of the Medical Faculty, President of the Russian Glaucoma Society; ORCID iD 0000-0002-1132-8031.

2Elena B. Martynova — C. Sc. (Med.), associate professor of the Department of Ophthalmology.

2Yuriy A. Alekseev — postgraduate student of the Department of Ophthalmology.

1Leningrad Regional Clinical Hospital, 45, Lunacharskiy pass., St. Petersburg, 194291, Russian Federation.

2I.I. Mechnikov North-Western State Medical University, 41, Kirochnaya str., St. Petersburg, 191015, Russian Federation.

3Pirogov Russian National Research Medical University, 1, Ostrovityanov str., Moscow, 117437, Russian Federation.

Contact information: Lidiya A. Zaporozhets, e-mail: Lidia-zap@mail.ru.

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interests.

Received 06.05.2021.

.

материал rmj.ru