Введение

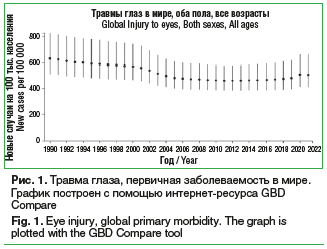

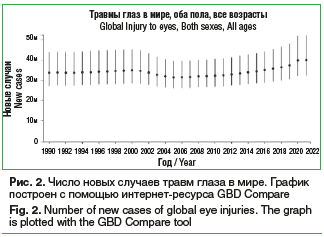

Во всем мире, согласно электронному статистическому ресурсу Global Burden of Disease 2021 [1], отмечается снижение количества травм глаз на 24,6% за период 30 лет (1990–2021 гг.) — с 631,89 случая на 100 тыс. населения в год до 506,84 случая на 100 тыс. населения в год (рис. 1). При этом абсолютное число зарегистрированных случаев увеличилось на 18% — с 33,7 млн в 1990 г. до 39,9 млн в 2021 г. (рис. 2). Рост абсолютных значений, вероятно, связан с увеличением численности населения и может указывать на сохраняющуюся нагрузку на системы здравоохранения стран мира.

Лидерами по числу случаев травмы глаза в 2021 г. стали самые населенные страны мира — Китай (10 541 301 случай) и Индия (5 392 605 случаев), по заболеваемости — Италия (1420 на 100 тыс. населения), Финляндия (1334 на 100 тыс. населения), Бельгия (1126 на 100 тыс. населения).

По данным Минздрава России, в нашей стране отмечалось некоторое снижение первичной заболеваемости и абсолютного количества случаев глазного травматизма в 2021 г. по сравнению с 2017 г. Так, в 2017 г. было зарегистрировано 146 157 новых случаев травм глаза и глазницы, что составило 99,5 на 100 тыс. населения, а в 2021 г. — 135 791 новых случаев, или 92,9 на 100 тыс. населения [2, 3]. Таким образом, первичная заболеваемость и абсолютное число случаев травм глаза и глазницы в РФ уменьшились на 6,6 и 7,1% соответственно. Среди субъектов РФ обращает на себя внимание г. Санкт-Петербург, где зафиксировано наибольшее число новых случаев — 24 724, что более чем в 2 раза больше по сравнению с 2017 г., когда таких случаев было зарегистрировано 11 095. Кроме того, этот город занял 2-е место по заболеваемости (459,2 на 100 тыс. населения). Липецкая область заняла 1-е место по заболеваемости (1009,8 на 100 тыс. населения) и 2-е место по количеству травм (11 392).

По данным разных авторов, отмечается рост бытового травматизма, который опережает по удельному весу производственный и сельскохозяйственный [4–7].

Проникающие ранения глазного яблока с внутриглазными инородными телами (ВГИТ) составляют около 6% всех травм глаза и представляют собой одно из самых тяжелых состояний в практике офтальмолога [8]. Проникающая травма глаза является одной из ведущих причин монокулярной слепоты и инвалидности по зрению [9]. В результате подобных травм возникают осложнения, грозящие как гибелью травмированного глаза (эндофтальмит, отслойка сетчатки, пролиферативная витреоретинопатия, металлоз), так и двух глаз в случае симпатической офтальмии [10–12]. ВГИТ проникают в глаз через роговицу (65%), склеру (25%) или лимб (10%). Инородные тела, попадающие в глаз через склеру, с большей вероятностью вызовут внутриглазное повреждение, чем те, что попадают через роговицу. Острые ВГИТ наносят меньший ущерб, чем тупые того же размера. Это, предположительно, связано с большей энергией в момент удара тупыми ВГИТ по сравнению с острыми, которые часто проникают через меньшую рану. В большинстве случаев они локализуются в заднем сегменте (58–88%), а также в передней камере (10–15%) или хрусталике (2–8%) [13]. Диаметр большинства ВГИТ составляет ≤3 мм [14, 15]. До 90% ВГИТ металлические, поскольку их попадание в глаз связано с производственной травмой в ходе обработки металла. Чаще всего встречаются железные, медные, свинцовые, цинковые, алюминиевые и никелевые инородные тела. Металлические ВГИТ в 52–96% случаев магнитные [14, 16, 17]. Деревянные инородные тела могут попасть в глаз при столярных работах (рубка, строгание, сверление), сельскохозяйственных работах и физической активности. Причинами ранений с пластиковыми ВГИТ могут быть бытовые травмы (взрыв пластиковых кегов под давлением, травма детскими игрушками), производственные аварии (обработка пластиковых деталей на станках), дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Возможные причины ранений со стеклянными ВГИТ — ДТП, бытовые травмы (повреждение стеклянной посуды, лампочек, оконных стекол), строительные работы. Также возможно попадание в глаз графитовых осколков при нанесении удара карандашом.

Инородные тела орбиты составляют около 17% от всех травм орбиты [18]. Чаще всего инородные тела орбиты представляют собой металлические фрагменты (45%), органические материалы или древесину (26%), стекло (11,5%), каменные частицы (6,3%) и пластик (3,1%) [19].

Боевая травма глаза в настоящее время чаще всего связана со взрывом, что определяет ее билатеральный характер (до 25% случаев) и высокую частоту сочетанных повреждений глаз и других областей тела. В современных военных конфликтах высока доля (около 60%) открытой травмы типа С (с ВГИТ) и раненых с открытой травмой глаза 4–5-й степени тяжести (75%) [20, 21].

Таким образом, глазной травматизм сохраняет свою актуальность в связи с ростом числа бытовых и военных травм. Своевременная диагностика чрезвычайно важна для снижения последствий травмы глаза для здоровья.

Содержание статьи

Особенности диагностики при травме глаза

При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на обстоятельства получения травмы, время с момента получения травмы, характер деятельности, которой занимался пациент в момент, предшествовавший травме. Это позволит предположить механизм повреждения и свойства инородного тела.

После опроса проводится офтальмологическое обследование, которое обязательно включает биомикроскопию и офтальмоскопию. Необходимо обращать внимание на признаки проникающего ранения глазного яблока:

абсолютные признаки:

-

сквозная рана в роговице или склере;

-

наличие раневого канала в хрусталике;

-

выпадение в рану радужки или волокон стекловидного тела;

-

пузырек воздуха в стекловидном теле;

-

наличие инородного тела внутри глаза;

относительные признаки:

-

выраженная гипотония глазного яблока;

-

неравномерная, мелкая или глубокая передняя камера;

-

надрыв зрачкового края радужки;

-

локальное помутнение хрусталика.

При осмотре могут наблюдаться признаки посттравматического эндофтальмита: отек век и конъюнктивы, гипопион, выпот в стекловидном теле, отек роговицы. Длительное пребывание в глазу инородных тел, содержащих железо и медь, приводит к развитию сидероза, проявляющегося отложением частиц железа на эндотелии и передней капсуле хрусталика, гетерохромией радужки, мидриазом, катарактой, помутнением в стекловидном теле, отеком диска зрительного нерва, пигментной дегенерацией сетчатки, и халькоза, характеризующегосяся формированием кольца Кайзера — Флейшера, отложением частиц меди в углу передней камеры и на радужке, развитием катаракты в форме подсолнечника, помутнением и разжижением стекловидного тела, отложением меди в области макулы соответственно [22].

Инструментальные методы исследования при травме глаза

Рентгенография и компьютерная томография

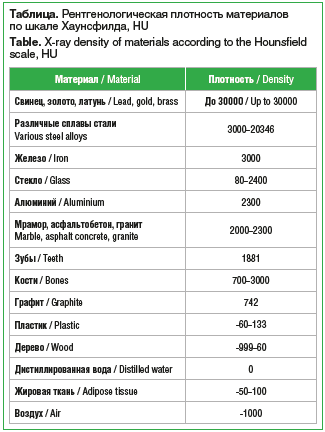

Учитывая, что ВГИТ чаще всего располагаются в заднем сегменте глаза, необходимо отметить, что его осмотр может быть затруднен из-за состояния роговицы, передней камеры, хрусталика и стекловидного тела [23]. В таких ситуациях для верификации и визуализации ВГИТ применяют рентгенологические методы исследования: рентгенографию и мультиспиральную компьютерную томографию (КТ) области орбиты. Инородные тела можно разделить на рентгенопозитивные (металлы, гранит, асфальтобетон, автомобильное, бутылочное стекло) и рентгенонегативные (дерево, пластик, очковое стекло) в зависимости от способности поглощать рентгеновское излучение. Количественно эта способность измеряется в единицах шкалы Хаунсфилда (Hounsfield Units, HU) относительно воздуха и воды (см. таблицу). Металлические инородные тела имеют плотность до +30 000 HU и наиболее всего заметны при рентгенографии и КТ [24, 25]. Это связано с большим количеством электронов в атоме металлов по сравнению с химическими элементами, входящими в состав других инородных тел и, соответственно, большим количеством рассеянных фотонов рентгеновского излучения. Стекло и керамика обладают меньшей плотностью по сравнению с металлом, а инородные тела из дерева, пластика и графита наименее плотные и заметные. Кроме того, рентгеновская плотность деревянных инородных тел зависит от наличия в их составе воздуха или воды, причем она может варьировать от -999 HU (сухое дерево) до +60 HU (свежая древесина) и даже меняться со временем в результате набухания и оводнения.

Чувствительность рентгенографии при диагностике даже металлических ВГИТ может быть <50% и зависит от размера инородного тела. Пределом разрешающей способности рентгеновского исследования являются металлические ВГИТ V=0,12 мм3 [26]. При диагностике инородных тел из других материалов чувствительность, по данным F.M. Bryden et al. [27], оказалась низкой — было обнаружено всего лишь 9% деревянных инородных тел, 15% пластиковых и ни одного инородного тела из графита. Несколько лучше при рентгенографии определяются стеклянные ВГИТ: чувствительность исследования составляет 71–77% при объеме инородных тел 2–21 мм3 [27].

Шкалу Хаунсфилда не применяют при стандартной рентгенографии из-за технических ограничений метода. Количественная оценка рентгенологической плотности вещества в HU возможна при КТ, а при рентгенографии возможен только качественный анализ. С учетом вышеизложенного рентгенография не может быть рекомендована к применению в диагностике рентгенонегативных ВГИТ и в настоящее время вытеснена КТ.

По сравнению с рентгенографией КТ обладает более высокой разрешающей способностью и чувствительностью, возможностью определения локализации ВГИТ относительно стенок глазного яблока. Толщина среза современных томографов составляет не более 0,5 мм. По сравнению с рентгенографией по Комбергу — Балтину метод является бесконтактным. Одновременная визуализация костных и мягкотканных структур (склеры, хрусталика, стекловидного тела, структур орбиты) — важное преимущество КТ. Этот метод лучевой диагностики позволяет определять металлические инородные тела V >0,06 мм3 с чувствительностью 100%, а V <0,06 мм3 — с чувствительностью 70% [28]. С помощью КТ можно обнаружить стеклянные ВГИТ V>1,82 мм3. Чувствительность в определении разных видов стекла варьирует от 90% (бутылочное стекло, 500–2000 HU) до 43% (очковое стекло, 90 HU) [29]. В исследовании M.H. Aras et al. [30] при помощи КТ удалось обнаружить инородные тела размером около 1×1×0,1 см из дерева, графита, стекла, бакелита внутри мышечных волокон языка и верхнечелюстной пазухи кадаверного материала (головы овцы). По данным E. Moisseev et al. [31], КТ оказалась неэффективной в определении инородных тел из дерева размером 1–3 мм, но позволила обнаружить пластик и графит. Наилучший диапазон для дифференциации деревянного ВГИТ от воздуха и жировой ткани составляет от 1000 до -500 HU [32]. Один из недостатков КТ — наличие артефактов от металлических тел, что затрудняет точное определение их размеров.

На сегодняшний день КТ служит «золотым стандартом» диагностики ВГИТ благодаря скорости исследования, доступности и высокой чувствительности. Однако в диагностике ВГИТ из рентгенонегативных материалов КТ показывает смешанные результаты, ее необходимо дополнять такими методами, как магнитно-резонансная томография (МРТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ).

МРТ

В основе МРТ лежит регистрация сигналов от протонов водорода (реже углерода, натрия, фосфора) в магнитном поле после воздействия на них специального радиочастотного импульса. Графический результат исследования представляет собой, по сути, изображение сигналов, испускаемых телом человека. Разные ткани имеют различное время релаксации (возврата спинов частиц в исходное состояние после воздействия импульса), что позволяет создавать контрастные изображения. Интенсивность сигнала зависит в основном от протонной плотности (количества протонов в исследуемых тканях), времени продольной (T1) и поперечной (T2) релаксации [33]. Большинство инородных тел (металлы, пластик, стекло, керамика) не содержат подвижных протонов водорода, необходимых для генерации МР-сигнала. В результате такие объекты не излучают сигнал и выглядят как «пустоты» (области без сигнала) на изображении. Даже если материал содержит протоны, время его релаксации (T1/T2) может резко отличаться от такового у окружающих тканей. В результате сигнал от такого объекта либо слишком быстро затухает, либо не успевает восстановиться между импульсами, что также создает «пустоту».

Сухая древесина имеет низкую интенсивность на Т1- и Т2-взвешенных МРТ-изображениях из-за высокого содержания воздуха и незначительный артефакт «цветения» (blooming) при применении последовательности GRE, который выглядит как темный или светлый ореол. По мере гидратации и набухания в глазном яблоке она может потенциально стать более заметной через 7–10 дней и проявляться в виде гипоинтенсивного кольца на Т1-взвешенных последовательностях. В исследованиях E. Moisseev et al. [31] ВГИТ из древесины площадью 2 и 3 мм2, которые не были обнаружены при КТ, были видны на Т1- и GRE-последовательностях. По данным R. Javadrashid et al. [34], деревянные ВГИТ можно обнаружить только с помощью МРТ, при этом размер фрагментов должен быть >2 мм. В работе R. Lagalla et al. [35] продемонстрирована способность отличать древесину и пластик от воздуха по данным МРТ, так как на изображениях они имеют более четкие геометрические формы, чем пузырьки воздуха. Как правило, пластик (поливинилхлорид, очковый пластик CR-39) на томограммах выглядит, как область «пустоты» без артефактов на Т1-, Т2- и GRE-последовательностях, учитывая отсутствие в нем водорода по сравнению с богатым водородом стекловидным телом, однако размеры пластикового инородного тела на томограммах оказываются меньше, чем на самом деле. Стекло обычно выглядит как область сигнала низкой интенсивности с редкими артефактами, наиболее выраженными на последовательностях GRE. Осколки лобового стекла и графита обладают характерной особенностью — наличием артефакта в виде чередующихся гиперинтенсивных и гипоинтенсивных волн вокруг объекта. В исследовании D.M. Gor et al. [36] чувствительность в определении стеклянных ВГИТ оказалась низкой, составив 11,1% и 4,8% на Т1- и Т2-последовательностях соответственно.

Перед применением МРТ необходимо исключить наличие металлических ВГИТ, например, с помощью КТ. Некоторые металлы, такие как платина, титан, тантал, цирконий, совместимы с МРТ. В целом МРТ превосходит КТ в выявлении неметаллических ВГИТ, особенно органического происхождения.

УЗИ и ультразвуковая биомикроскопия

При УЗИ в В-режиме для построения изображения используются ультразвуковые волны частотой 8–20 МГц, отраженные от структур глаза. Выбор частот обусловлен достаточной глубиной проникновения сигналов, позволяющей оценить состояние структур заднего сегмента глаза и орбиты. Эхосигналы преобразуются в точки с интенсивностью яркости, пропорциональной амплитуде отраженного сигнала. УЗИ позволяет получать изображения в реальном времени, с высокой разрешающей способностью (от 0,15 мм), этот метод наиболее доступен по сравнению с другими методами визуализации [37]. Однако деревянные и растительные фрагменты генерируют эхосигналы средней интенсивности, что значительно осложняет их дифференциацию от окружающих тканей. При длительном пребывании органического инородного тела в организме его постепенная деградация может привести к полной утрате эхогенности, делая объект невидимым для УЗИ. Чувствительность УЗИ в определении деревянных ВГИТ, по данным F. Bryden et al. [27], составляет 91%.

Физические свойства стеклянных объектов обеспечивают реверберацию сигнала позади инородного тела в виде характерного «хвоста кометы». Чувствительность УЗИ при обнаружении стеклянных ВГИТ составляет 43–97% в зависимости от их размера и угла сканирования [27, 29, 36].

Пластик является гипоэхогенным и не обладает специфичными артефактами при УЗИ, но тем не менее пластиковые ВГИТ можно обнаружить в 96% случаев [27]. По данным B.S. Modjtahedi et al. [38], УЗИ позволило обнаружить 100% пластиковых фрагментов размером до 4 мм.

Металлические и каменные объекты формируют эхосигналы повышенной амплитуды, превосходя по этому показателю все естественные ткани, кроме костных структур. Металл характеризуется высокой эхогенностью с выраженным эффектом дистального затухания эхосигнала. Чувствительность УЗИ для выявления металлических и каменных ВГИТ — около 88% для объектов диаметром от 0,5 мм [27].

Ультразвуковая биомикроскопия с частотой до 100 МГц обеспечивает разрешение от 0,03 мм [37], что позволяет визуализировать мелкие инородные тела в переднем сегменте глаза (например, стекло, пластик), недоступные для стандартного УЗИ или КТ. Она эффективна при локализации объектов в роговице, радужке или углу передней камеры.

Таким образом, УЗИ демонстрирует достаточно высокую чувствительность при диагностике ВГИТ, но зависит от навыков исследователя и потенциально может нарушить анатомию глазного яблока, поэтому при проникающих ранениях его стоит применять крайне осторожно. При применении метода возможны ложноположительные результаты: пузырек воздуха может имитировать инородное тело из-за выраженной акустической тени, возникающей позади пузырька. Из-за замедления сигнала в крови по сравнению со стекловидным телом можно пропустить небольшое ВГИТ при наличии гемофтальма. Ультразвук может плохо отражаться от поверхности объекта, окруженного кровью. Кроме того, при использовании B-режима имеется вероятность завышения размеров ВГИТ [23, 39].

Наглядным примерном успешной диагностики ВГИТ может служить следующее клиническое наблюдение.

Клиническое наблюдение

Пациентка А., 87 лет, доставлена бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение с оказанием неотложной офтальмологической помощи Московского городского офтальмологического центра ММНКЦ Боткинская больница с жалобами на низкое зрение левого глаза и боль в этом глазу. Из анамнеза стало известно, что она споткнулась о шнур электрообогревателя и упала лицом на керамическую тарелку. Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) OS соответствовала неправильной светопроекции, а OD (интактного) составила 0,8, офтальмотонус пальпаторно OD в норме, при исследовании левого глаза отмечалась выраженная гипотония. При биомикроскопии OS наблюдалась инъекция конъюнктивы, в передней камере визуализировалась тотальная гифема, лежащие глубже отделы не офтальмоскопировались. Данные биомикроскопии OD соответствовали возрастной норме.

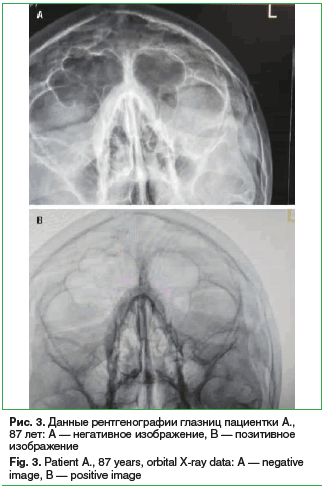

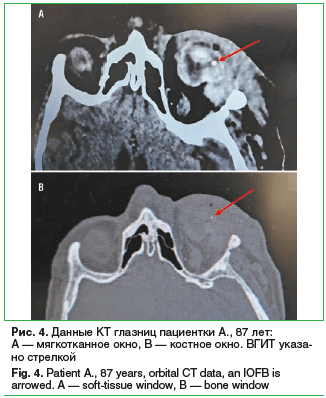

При проведении УЗИ левого глазного яблока в В-режиме были выявлены: тотальная отслойка сосудистой оболочки, тотальный гемофтальм, ретробульбарная гематома, но инородные тела визуализировать не удалось. На обзорной рентгенограмме глазницы теней рентгенопозитивных инородных тел также не было обнаружено (рис. 3). С учетом обстоятельств получения травмы, а также для исключения ВГИТ пациентке была выполнена КТ головы, по данным которой была констатирована деформация левого глазного яблока, а в структуре стекловидного тела обнаружены высокоплотная структура диаметром до 2 мм (инородное тело) и включения геморрагической плотности. Кроме того, в ретробульбарной клетчатке слева определялись включения геморрагической плотности. Также были описаны гематома мягких тканей левой параорбитальной области и травматические изменения левого глазного яблока (рис. 4).

Дежурной бригадой офтальмологов (А.Д. Румянцев, А.С. Чернаков) была выполнена операция: OS первичная хирургическая обработка ран склеры, склеротомия, промывание передней камеры, факоаспирация травматической катаракты, микроинвазивная субтотальная витрэктомия, тампонада перфторорганическим соединением (ПФОС), интравитреальное введение антибиотика. При ревизии склеры обнаружено 2 раны склеры: первая паралимбально по меридиану 12 ч — 2 ч, вторая по меридиану 9 ч, предположительно колото-резаного характера, звездчатой формы, диаметром 7 мм. Раны ушиты. Передняя камера промыта, выполнена аспирация травматической катаракты, субтотальная витрэктомия. При осмотре периферии сетчатки со склерокомпрессией ВГИТ не обнаружено. Поиск и визуализация уже выявленных на КТ головы ВГИТ были затруднены отеком роговицы, тотальным гемофтальмом, отслойкой сосудистой оболочки и сетчатки. Хирургами было принято решение о временной тампонаде ПФОС и последующем повторном витреоретинальном вмешательстве, которое было проведено через 4 сут (ревизия витреальной полости, хирурги Н.С. Рязанцев, А.С. Чернаков). При выполнении склерокомпрессии на крайней периферии по меридиану 3 ч визуализировались 2 инородных тела, вколоченных в сетчатку (треугольной формы 0,8×0,6×0,7 мм и квадратной формы 0,5×0,5мм). Инородные тела удалены с помощью пинцета и извлечены из глазного яблока через основной разрез роговицы (рис. 5), имплантированная интраокулярная линза «Цитрин» оптической силой +29,0 D подшита к радужке. При осмотре определялась ригидная сетчатка, проведена круговая ретинотомия, отслойка сосудистой оболочки дренирована через хориоидопунктуру, сетчатка расправлена. Осуществлена замена ПФОС на воздух, по краю ретинотомии выполнена эндолазеркоагуляция, в витреальную полость введено силиконовое масло 5000 (пожизненная тампонада). При послеоперационном осмотре определено прилегание сетчатки. Пациентка выписана под наблюдение офтальмолога по месту жительства с МКОЗ OS 0,02. Дальнейшее лечение и наблюдение проводились в медицинских организациях Московской области.

Заключение

Открытые травмы глаза с рентгенонегативными ВГИТ являются серьезной клинической проблемой. Эффективное ведение таких пациентов требует комплексного подхода, включающего точную диагностику, своевременное хирургическое вмешательство и профилактику осложнений. Ключевую роль в диагностике играют современные методы визуализации:

КТ целесообразна как первоочередной и основной метод исследования благодаря высокой чувствительности, скорости выполнения и доступности в условиях современного круглосуточного стационара;

МРТ и УЗИ служат дополнением, особенно для выявления неметаллических ВГИТ (дерево, пластик, стекло, графит) и случаев, когда КТ недостаточно информативна;

рентгенография демонстрирует низкую чувствительность и не рекомендуется при наличии КТ, однако при обнаружении инородного тела на рентгенограмме возможно определение его локализации по методу Комберга — Балтина, что является точным и доступным методом.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Чернаков Александр Сергеевич — офтальмолог Московского городского офтальмологического центра ММНКЦ Боткинская больница; 125284, Россия, г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, корп. 19; ORCID iD 0009-0008-8536-0553

Аржиматова Гульжиян Шевкетовна — к.м.н., руководитель Московского городского офтальмологического центра ММНКЦ Боткинская больница; 125284, Россия, г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, корп. 19; доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; 125993, Россия, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1; ORCID iD 0000-0001-9080-3170

Румянцев Александр Дмитриевич — к.м.н., офтальмолог Московского городского офтальмологического центра ММНКЦ Боткинская больница; 125284, Россия, г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корп. 19; ORCID iD 0009-0000-9454-4786

Рязанцев Никита Сергеевич — офтальмолог Московского городского офтальмологического центра ММНКЦ Боткинская больница; 125284, Россия, г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корп. 19; ORCID iD 0009-0007-3259-835X

Контактная информация: Чернаков Александр Сергеевич, e-mail: doctor-chernakov@yandex.ru

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах и методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 12.03.2025.

Поступила после рецензирования 04.04.2025.

Принята в печать 29.04.2025.

ABOUT THE AUTHORS:

Alexander S. Chernakov — Ophthalmologist, Moscow Ophthalmological Center, S.P. Botkin City Clinical Hospital; build. 19, 5, 2nd Botkinskiy pass., Moscow, 125284, Russian Federation; ORCID iD 0009-0008-8536-0553

Gulzhiyan Sh. Arzhimatova — C. Sc. (Med.), Head of Moscow Ophthalmological Center, S.P. Botkin City Clinical Hospital; build. 19, 5, 2nd Botkinskiy pass., Moscow, 125284, Russian Federation; Assistant Professor of the Department of Ophthalmology, Russian Medical Academy of Continuous Professional Education; build. 1, 2/1, Barrikadnaya str., Moscow, 125993, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-9080-3170

Alexander D. Rumiantsev — C. Sc. (Med.), Ophthalmologist, Moscow Ophthalmological Center, S.P. Botkin City Clinical Hospital; build. 19, 5, 2nd Botkinskiy pass., Moscow, 125284, Russian Federation; ORCID iD 0009-0000-9454-4786

Nikita S. Ryazantsev — Ophthalmologist, Moscow Ophthalmological Center, S.P. Botkin City Clinical Hospital; build. 19, 5, 2nd Botkinskiy pass., Moscow, 125284, Russian Federation; ORCID iD 0009-0007-3259-835X

Contact information: Alexander S. Chernakov, e-mail: doctor-chernakov@yandex.ru

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 12.03.2025.

Revised 04.04.2025.

Accepted 29.04.2025.

материал rmj.ru