Введение

Объективная оценка толщины кожных покровов является критически важным параметром для диагностики множества дерматологических заболеваний и контроля эффективности лечения. Традиционные методы измерения толщины кожи характеризуются ограниченной точностью и воспроизводимостью результатов, что связано с различной разрешающей способностью [1–3]. Все оптические методики дают приблизительный результат. Так, высокочастотное ультразвуковое исследование (ВЧ УЗИ) не дает точных характеристик эпидермиса, но позволяет детализировать объекты в дерме [4–6]. Однако большинство патологических процессов происходит в эпидермисе и самые распространенные и часто применяемые косметологические процедуры, требующие визуального контроля, также воздействуют преимущественно на эпидермис.

В современной медицинской практике оптическая когерентная томография (ОКТ) зарекомендовала себя как высокоинформативный неинвазивный метод визуализации биологических тканей [7, 8]. В работе представлен инновационный подход к оценке толщины кожи на основе анализа ОКТ-сканов кожи различной анатомической локализации. Следует отметить, что в подобных исследованиях до настоящего времени сохранялась проблема отсутствия четких параметров разрешающей способности того или иного ОКТ-прибора. Обычно указывался только диапазон разрешающей способности, а точная цифра, принципиальная для получения реальных значений, отсутствовала. При этом следует отметить, что измеряемые структуры кожи настолько малы, что отклонения могут оказывать существенное влияние на результат.

Цель исследования: определить толщину эпидермиса in vivo в коже различной анатомической локализации в группе здоровых добровольцев.

Содержание статьи

Материал и методы

Работа была выполнена в период с 2019 по 2025 г. на базе кафедры кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, на базе кафедры многопрофильной клинической подготовки Института клинической медицины Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и ИПФ РАН. Исследования одобрены комитетом по этике ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (протокол № 17 от 11.10.2019).

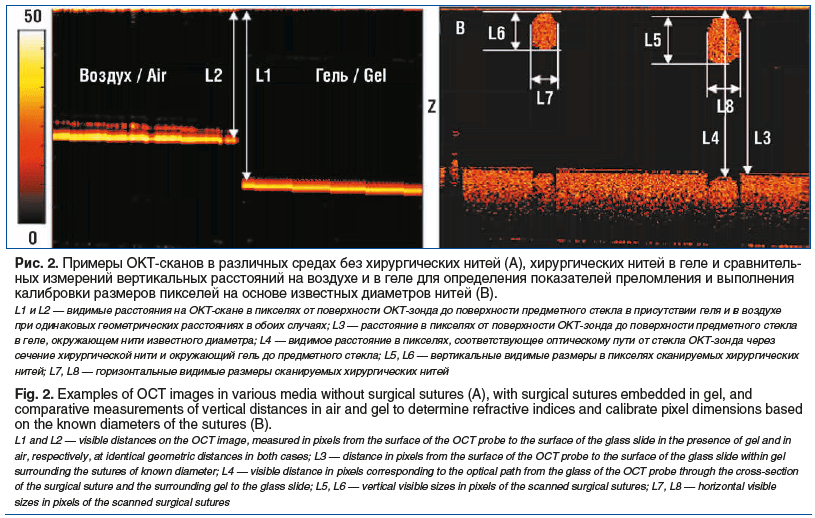

На первом этапе работы производили калибровку ОКТ-изображений. Для выяснения реальных размеров объектов на ОКТ-изображениях и перевода данных измерений из условных единиц (пикселей) в микрометры использовали ОКТ-изображения шовного материала с известным размером сечения нити. Объектом исследования были хирургические нити Ethicon 2–0 и 3–0 диаметром d2-0=0,3 мм и d3-0=0,2 мм соответственно. В качестве иммерсионного средства применяли стандартный гель для УЗИ (УЗИ-гель).

В работе использовали оптический когерентный томограф для неинвазивного исследования внутренней структуры поверхностных тканей человека «ОКТ–1300-Е» (скоростная модификация (92 000 А-сканов в 1 с), разработанный в ИПФ РАН (Россия), снабженный специализированным зондом для исследования наружных биотканей с 3D-моделированием оптических «срезов», со следующими техническими характеристиками: длина волны излучения — 1300 нм, мощность излучения на объекте — 0,75 мВт (ниже уровня, допустимого по стандарту AMSI), пространственное разрешение — 8 мкм, глубина сканирования — до 2 мм, площадь сканирования — 5×5 мм, время получения изображения — 20 с. Источником зондирующего излучения является суперлюминисцентный диод. Прибор оснащен съемным гибким зондом с микросканером, подлежащим обработке между исследованиями, внешний диаметр которого составляет 10 мм. Для управления томографом и записи изображений использовали персональный компьютер. Документировали информацию и анализировали полученные изображения с помощью специальных программ HF_OCTf_512Cuda+ViewKub, HF_OCTf_Viewer и Ratio Square Medical Image, разработанных в лаборатории высокочувствительных оптических измерений ИПФ РАН [5, 6].

Получали ОКТ-изображения нитей, погруженных в гель. Определяли вычисления аксиального и латерального размеров пикселя скана для выяснения соответствия размеров пикселя размерам, выраженным в микрометрах.

Размеры были определены с помощью разработанной калибровки с использованием хирургических нитей известного диаметра. Калибровка включала в себя три этапа:

снятие сканов с нитью;

определение показателя (коэффициента) преломления нити;

определение размеров пикселя скана на воздухе и в биоткани.

Во время первого этапа проводилось ОКТ-сканирование хирургических нитей 2–0 и 3–0 диаметром d2–0=0,3 мм и d3–0=0,2 мм соответственно, погруженных в УЗИ-гель для осуществления иммерсии. Иммерсия позволила провести более точные измерения положения границ нитей, но потребовала дополнительное снятие скана границы области УЗИ-геля с воздухом для определения показателя преломления геля. Отношение вычисленных в пикселях оптических путей L1 в геле и L2 на воздухе позволял определить показатель преломления используемого УЗИ-геля nгеля=1,36.

На втором этапе исследования были получены ОКТ-изображения кожи различной анатомической локализации 46 здоровых добровольцев (35 женщин, 11 мужчин) в возрасте от 18 до 70 лет (средний возраст 53 года). У всех пациентов было получено добровольное информированное письменное согласие на участие в исследовании.

Проводили ОКТ-исследования кожи в области лба, угла глаза, щеки, подбородка, передней поверхности шеи, передней поверхности грудной клетки, живота, спины, сгибательной и разгибательной поверхностей плеч, предплечий, бедер, голеней, тыльных поверхностей кистей, ладоней, тыльных поверхностей стоп.

Идентичность участков исследования у здоровых добровольцев обеспечивалась точным измерением расстояния от точки исследования до определенных ориентиров, которые ранее традиционно использовались в исследованиях [7].

При исследовании кожи на лбу точка исследования располагалась в месте пересечения срединных вертикальной и горизонтальной линий лба. В области угла глаза — на горизонтальной линии на расстоянии 1 см от угла глаза. На коже щеки исследовали точку на пересечении линий, соединяющих угол глаза и угол рта и козелок ушной раковины и крыло носа. В области подбородка исследования проводили в центральной, наиболее выступающей части, в области шеи — на пересечении вертикальной и горизонтальной линий передней поверхности шеи. Кожу передней поверхности грудной клетки исследовали в точке, находящейся у верхнего края третьего ребра по парастернальной линии. На коже спины исследовали точку на пересечении лопаточной линии и горизонтальной линии, проведенной через остистый отросток четвертого грудного позвонка. При исследовании кожи живота точка исследования располагалась на пересечении средней линии живота и линии, соединяющей передне-верхние подвздошные ости. Кожу разгибательной поверхности плеч исследовали на середине линии, соединяющей остистый отросток лопатки и локтевой отросток, сгибательной поверхности плеч — на середине линии, проходящей через центр локтевой ямки и акромиально-ключичное сочленение. При исследовании кожи разгибательной поверхности предплечья использовали точку на середине линии, соединяющей латеральный надмыщелок плечевой кости и головку локтевой кости, сгибательной поверхности — на середине линии, соединяющей внутренний мыщелок плеча и шиловидный отросток лучевой кости. Кожу разгибательной поверхности бедра исследовали в точке на середине линии, соединяющей передне-верхнюю подвздошную ость и внутренний мыщелок бедра, сгибательной поверхности бедра — в точке на середине линии, соединяющей головку бедренной кости и внутренний мыщелок бедра. На разгибательной поверхности голени исследовали точку на середине линии, соединяющей внутренний мыщелок большеберцовой кости и наружную лодыжку, на сгибательной поверхности голени — точку на середине линии, соединяющей центр подколенной ямки и ахиллово сухожилие. При исследовании кожи тыльной поверхности кистей и стоп, на ладонях и подошвах исследовали кожу в точке пересечения продольной и поперечной срединных линий [7, 8].

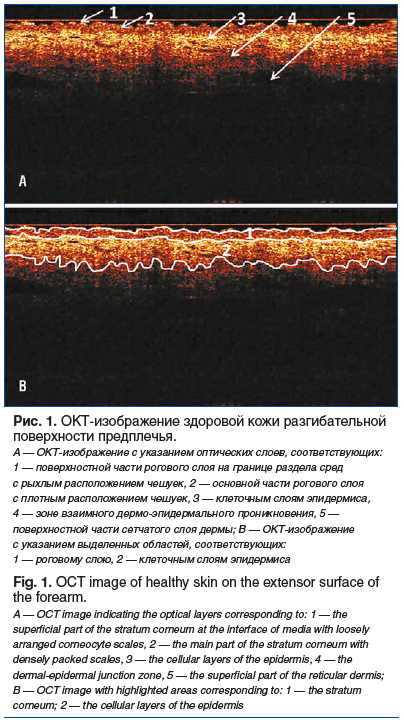

С использованием полученных ОКТ-изображений и программы HF_OCTf_Viewer проводили измерения высоты эпидермиса в коже различной анатомической локализации (рис. 1). Результаты измерений выражали в условных единицах (пикселях). С учетом данных, полученных на предыдущем этапе исследования, о размере пикселя, выраженного в микрометрах, выполняли перевод размеров из условных единиц (пикселей) в микрометры, итоги заносили в таблицу.

Для описания полученных результатов были найдены основные статистические числовые характеристики — выборочное среднее и выборочное стандартное отклонение. Вычисления проводили в программе MS Excel 2024.

Результаты и обсуждение

Описанный выше расчет оптических путей в нити и геле позволил определить показатель оптического преломления нити nнити согласно соотношению:

nнити = L5 / (L4 — L3)*nгеля = 1,53,

где L3 — расстояние в пикселях от поверхности ОКТ-зонда до поверхности предметного стекла в геле, окружающем нити известного диаметра; L4 — видимое расстояние в пикселях, соответствующее оптическому пути от стекла ОКТ-зонда через сечение хирургической нити и окружающий гель до предметного стекла; L5 — вертикальный видимый размер в пикселях сканируемых хирургических нитей.

С использованием полученного результата для показателя преломления нитей с известным диаметром был определен аксиальный размер пикселя скана на воздухе: dzвоздух=d2–0* nнити / L5=d3–0* nнити / L6=9,1 мкм (L6 — вертикальный видимый размер в пикселях сканируемых хирургических нитей). Величины L3, L4, L5 и L6 определены на основании ОКТ-сканов, показанных на рисунке 2. Вертикальный размер пикселя в нити определялся через отношение диаметра нити к размеру нити в пикселях, вычисленному по ОКТ-скану, и составил 5,98 мкм, горизонтальный размер пикселя в нити составил 6,13 мкм (см. рис. 2). При этом наибольший интерес представляло определение вертикального размера пикселя скана именно в биоткани. Показатели преломления рогового слоя, эпидермиса и дермы кожи различных участков тела были изучены различными группами исследователей [7–16], в данной работе в расчеты было взято среднее значение показателя, а именно 1,44. Таким образом, вертикальный размер пикселя в биоткани составил 6,35 мкм.

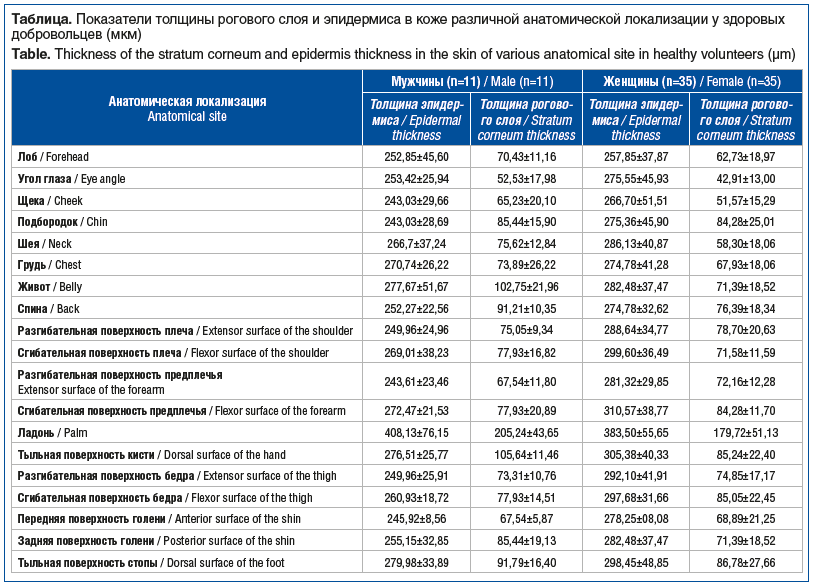

Результаты измерения толщины эпидермиса в здоровой коже различной анатомической локализации представлены в таблице.

Отличие в значениях толщины кожных слоев обусловлено, на наш взгляд, различиями в применяемом оборудовании, методике обработки полученной информации и интерпретации полученных результатов. Многие авторы при интерпретации оптических слоев опирались именно на оптические характеристики того или иного слоя без учета анатомических и физиологических характеристик и на этом основании расценивали их как аналог рогового или других слоев эпидермиса, что могло привести к искажению результатов. Ранее отечественными учеными было доказано соответствие 5 оптических слоев на ОКТ-изображениях поверхностной и более глубоко лежащей части рогового слоя, клеточным слоям эпидермиса, зоне дермо-эпидермального соединения и верхней части сетчатого слоя дермы [5–8]. Поэтому наше исследование было посвящено прежде всего объективному выяснению точных параметров разрешающей способности используемого ОКТ-устройства с последующей калибровкой изображений и получением результата измерения прижизненной толщины эпидермиса.

Заключение

Благодаря проведенному исследованию были получены важнейшие данные, позволяющие установить размер толщины эпидермиса в коже различной анатомической локализации in vivo. Полученные данные могут найти широкое применение в клинической практике, косметической индустрии и научных исследованиях, связанных с изучением структуры кожных покровов и оценкой эффективности различных терапевтических вмешательств, а также представляют большой интерес для таких отраслей медицины, как комбустиология, реконструктивная и пластическая хирургия. Несомненно, исследование нуждается в совершенствовании методики и более широкой оценке состояния здоровой кожи различных локализаций и в разных возрастных группах.

Сведения об авторах:

Петрова Ксения Сергеевна — д.м.н., доцент, профессор кафедры многопрофильной клинической подготовки Института клинической медицины Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 603950, Россия, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 23; ORCID iD 0000-0002-4024-470X

Щенникова Нина Кирилловна — ассистент кафедры многопрофильной клинической подготовки Института клинической медицины Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 603950, Россия, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 23; ORCID iD 0000-0003-3505-2583

Пройдакова Екатерина Вадимовна — к.физ.-мат.н., доцент, доцент кафедры программной инженерии Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 603950, Россия, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 23; ORCID iD 0000-0002-5100-5501

Карпенко Артем Андреевич — врач-дерматовенеролог ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»; 607650, Россия, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 14; ORCID iD 0000-0002-5452-3021

Советский Александр Александрович — научный сотрудник лаборатории волновых методов исследования структурно-неоднородных сред, отдел нелинейных геофизических процессов ИПФ РАН; 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 46; ORCID iD 0000-0002-5325-8334

Гоева Олеся Николаевна — ассистент кафедры многопрофильной клинической подготовки Института клинической медицины Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 603950, Россия, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 23; ORCID iD 0009-0000-1759-2442

Гурули Григорий Георгиевич — ассистент кафедры многопрофильной клинической подготовки Института клинической медицины Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 603950, Россия, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 23; ORCID iD 0009-0009-4235-8397

Бруева Мария Андреевна — лаборант-исследователь лаборатории волновых методов исследования структурно-неоднородных сред отдела нелинейных геофизических процессов ИПФ РАН; 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 46; ORCID iD 0009-000904497-5751

Коробова Анастасия Алексеевна — студентка Института клинической медицины Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 603950, Россия, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 23; ORCID iD 0009-0002-2917-2052

Источник финансирования: финансирование исследования осуществлялось за счет личных средств авторов. В части калибровки ОКТ-изображений работа поддержана грантом РНФ № 22-12-00295П.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 14.05.2025.

Поступила после рецензирования 06.06.2025.

Принята в печать 30.06.2025.

About the authors:

Kseniya S. Petrova — Dr. Sc. (Med.), Associate Professor, Professor of the Department of Multidisciplinary Clinical Training at the Institute of Clinical Medicine, N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod; 23, Gagarin Ave., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-4024-470X

Nina K. Schennikova — Assistant Professor at the Department of Multidisciplinary Clinical Training at the Institute of Clinical Medicine, N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod; 23, Gagarin Ave., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-3505-2583

Ekaterina V. Prokhedakova — C. Sc. (Phys. and Math.), Associate Professor of the Department of Software Engineering, N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod; 23, Gagarin Ave., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-5100-5501

Artyom A. Karpenko — dermatovenerologist, Kstovskaya Central District Hospital; 14, Talalushkina str., Kstovo, 607650, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-5452-3021

Alexander A. Sovetsky — Researcher at the Laboratory of Wave Methods for Studying Structurally Inhomogeneous Media, Department of Nonlinear Geophysical Processes, A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences; 46, Ulyanova str., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-5325-8334

Olesya N. Goeva — Assistant Professor at the Department of Multidisciplinary Clinical Training at the Institute of Clinical Medicine, N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod; 23, Gagarin Ave., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation; ORCID iD 0009-0000-1759-2442

Grigory G. Guruli — Assistant Professor at the Department of Multidisciplinary Clinical Training at the Institute of Clinical Medicine, N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod; 23, Gagarin Ave., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation; ORCID iD 0009-0009-4235-8397

Maria A. Brueva — Laboratory Researcher at the Laboratory ofWave Methods for Studying Structurally Inhomogeneous Media, Department of Nonlinear Geophysical Processes, A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences; 46, Ulyanova str., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation; ORCID iD 0009-000904497-5751

Anastasia A. Korobova — student at the Institute of Clinical Medicine, N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod; 23, Gagarin Ave., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation; ORCID iD 0009-0002-2917-2052

Financial Disclosure: the research was funded by the authors’ personal funds. In terms of calibration of OCT images, the work was supported by the Russian Science Foundation Grant No. 22-12-00295П.

There is no conflict of interest.

Received 14.05.2025.

Revised 06.06.2025.

Accepted 30.06.2025.

Информация с rmj.ru