Введение

Лечение гигантской пролактиномы, резистентной к терапии агонистами дофаминовых рецепторов (ДР) и персистирующей после хирургического лечения, может быть сложной задачей. Лучевая терапия (ЛТ) рассматривается в качестве наиболее подходящей опции лечения для тех пациентов, у которых после операции наблюдается рост образования [1]. Хотя ЛТ может довольно эффективно контролировать рост опухоли, для достижения нормопролактинемии часто требуются многие годы. Тактика в отношении пациентов с персистенцией гиперпролактинемии после лучевой терапии может различаться в разных клинических ситуациях. В представленном клиническом наблюдении мы описываем вариант ведения пациента с резистентной к терапии агонистами ДР пролактиномой, персистирующей после повторного хирургического вмешательства и ЛТ (пациентом добровольно подписано информированное согласие на публикацию персональной медицинской информации).

Содержание статьи

Клиническое наблюдение

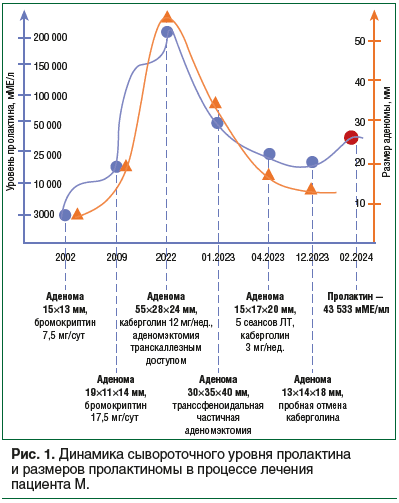

Пациент М., 52 года, поступил в клинику для решения вопроса о выборе оптимального лечения пролактиномы. Из анамнеза известно, что в 2002 г. в возрасте 31 года он обратился к врачу в связи с развитием анизокории. Чувствовал себя здоровым, никаких других жалоб не предъявлял. При компьютерной томографии головного мозга в полости турецкого седла было обнаружено образование неоднородной структуры размером 15,3×12,8 мм, распространяющееся супра-, пара- и интраселлярно. Наличие образования таких же размеров было подтверждено с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) хиазмально-селлярной области (ХСО). При гормональном исследовании была выявлена гиперпролактинемия — сывороточный уровень пролактина составлял 3000 мМЕ/л (норма (N) 30–414 мМЕ/л). Данные об оценке функции передней доли гипофиза, так же как результаты исследования полей зрения, пациент не смог представить. Пациенту поставили диагноз «гиперпролактинемия, пролактинома» и назначили бромокриптин в дозе 7,5 мг/сут. Вплоть до января 2009 г. доза бромокриптина оставалась неизменной (7,5 мг/сут), несмотря на персистенцию гиперпролактинемии и увеличение размеров аденомы. В 2009 г. размеры образования гипофиза, по данным МРТ ХСО, составили 19×11×14 мм, расстояние от внутреннего контура гипофиза до хиазмы — 2 мм. Уровень мономерного пролактина достиг 18 346 мМЕ/л (N 45–375 мМЕ/л). На основании полученных данных пациенту увеличили дозу бромокриптина до 17,5 мг/сут.

В марте 2010 г. при стационарном обследовании в одной из университетских клиник г. Санкт-Петербурга у пациента был выявлен гипогонадотропный гипогонадизм: сывороточный уровень лютеинизирующего гормона составил 0,2 МЕ/л (N 1,2–8,6 МЕ/л), фолликулостимулирующего гормона — 0,3 МЕ/л (N 1,3–19,3 МЕ/л), данные об уровне тестостерона отсутствовали. Доказательств наличия недостаточности других гормонов гипофиза не получено. Сывороточный уровень пролактина составил 4237,3 мМЕ/л (N 56–280 мМЕ/л). В результате было принято решение о замене бромокриптина на каберголин в начальной дозе 1 мг/нед. с дальнейшим увеличением дозы до 2 мг/нед. К терапии также была добавлена трансдермальная форма тестостерона 5 г/сут.

Далее, вплоть до 2022 г., пациента активно не наблюдали, он самостоятельно вернулся к терапии бромокриптином, который принимал в дозе 7,5 мг/сут, отказался от лечения андрогелем, уровень пролактина не контролировал, МРТ ХСО не выполнял.

В сентября 2022 г. в связи с внезапным появлением у пациента интенсивной головной боли была выполнена МРТ головного мозга, которая показала макроаденому гипофиза с косвенными признаками формирования напряженной бивентрикулярной внутренней гидроцефалии. По неотложным показаниям пациенту выполнили краниотомию в лобно-теменной области слева, микрохирургическое частичное удаление аденомы гипофиза транскаллезным доступом с использованием нейрофизиологического мониторинга. Диагноз пролактиномы был подтвержден с помощью иммуногистохимического исследования (ИГХИ) удаленной ткани опухоли — 100% клеток экспрессировали пролактин.

После операции в связи с сохраняющейся гиперпролактинемией (2378 нг/мл, N 4,04–15,2 нг/мл) была возобновлена терапия каберголином в дозе 2 мг/нед. с постепенным увеличением до 12 мг/нед. Однако при проведении МРТ ХСО через 6 мес. после первого оперативного вмешательства выявлено объемное образование гипофиза размерами 50×26×24 мм с эндо-, супра-, инфра-, ретро- и параселлярным ростом, распространяющееся в полость III желудочка, компримирующее А1 сегменты передней мозговой артерии, муфтообразно охватывающее сифоны внутренней сонной атрерии (без признаков сужения просвета), распространяющееся в основную пазуху. Учитывая дальнейшую прогрессию опухоли, несмотря на выполненное ранее оперативное вмешательство и использование больших доз каберголина (12 мг/нед.), в январе 2023 г. пациенту выполнили повторное нейрохирургическое вмешательство — транссфеноидальную аденомэктомию (ТСА) с частичным удалением гигантской пролактиномы, после чего он был направлен на ЛТ (стереотаксическую радиохирургию) и получил в марте — апреле 2023 г. 5 сеансов (CyberKnife G4).

Сразу после ТСА у пациента зарегистрировали надпочечниковую недостаточность, которую компенсировали назначением глюкокортикостероидов (гидрокортизон 30 мг/сут). После ЛТ появились признаки вторичного гипотиреоза, несахарного диабета, потребовавшие заместительной терапии левотироксином (125 мкг/сут) и назначения десмопрессина (0,05 мг 2 р/сут). Уровень пролактина оставался высоким, с максимальным значением 25 441 мМЕ/л (N 86–324 мМЕ/л), несмотря на терапию каберголином (3 мг/нед.).

08.12.2023 пациент поступил в отделение эндокринологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России. Основными жалобами пациента при поступлении были снижение настроения, чередование раздражительности и апатии, снижение либидо и эректильная дисфункция (согласно опроснику МИЭФ-5 — 13 баллов.) Кроме того, его волновал сам факт персистенции гиперпролактинемии, несмотря на лечение.

В стационаре проведена оценка функции гипофиза и адекватности заместительной терапии ранее диагностированных вторичного гипотиреоза, несахарного диабета и гипогонадотропного гипогонадизма. Дозы гидрокортизона и тироксина были достаточными, дозу десмопрессина скорректировали. Гипогонадотропный гипогонадизм, несмотря на прием трансдермальной формы тестостерона в дозе 5 мг/сут, сохранялся: общий тестостерон — 2,67 нмоль/л (N 6,68–25,7 нмоль/л), глобулин, связывающий половые гормоны, — 30,54 нмоль/л (N 20,6–76,7 нмоль/л). В этой связи было принято решение об увеличении дозы тестостерона до 10 г/сут. Уровень инсулиноподобного фактора роста оставался в пределах нормальных значений — 194,6 нг/мл. При периметрии выявили сужение полей зрения на 5° в нижнем и височном отделе OD, сужение полей зрения на 10° в нижнем, височном и верхнем отделе OS. Уровень пролактина был повышенным, несмотря на терапию каберголином (3 мг/нед.): общий пролактин — 989,3 нг/мл (N 4,04–15,2 нг/мл), мономерный — 795,4 нг/мл (20 769 мМЕ/л). При рентгеновской денситометрии в поясничном отделе позвоночника и бедре были обнаружены признаки умеренного снижения минеральной плотности кости, остеопении (Т-критерий в L1–L4 -1,6 SD (стандартное отклонение), в проксимальном отделе бедренной кости: в шейке -1,9 SD, общий -1,5 SD); расчетный риск переломов крупных костей скелета по методу 10-летней оценки риска остеопоротических переломов (fracture risk assessment tool, FRAX) составил 7,3%, риск переломов проксимального отдела бедренных костей — 1,3%. На МРТ ХСО, выполненной 13.12.2023, визуализировалось патологическое образование с достаточно четкими контурами, неоднородной структуры, размерами 13×18×14 мм, неоднородно накапливающее контрастный препарат. Было отмечено небольшое уменьшение образования в размерах по сравнению с указанными на МРТ от 27.02.2023 (15×17×12 мм). Повторное морфологическое исследование удаленной ткани пролактиномы с ИГХИ не обнаружило соматостатиновых рецепторов (ССР) 2-го подтипа, большинство (95–100%) клеток экспрессировали ССР 5-го подтипа, около 30% клеток экспрессировали гормон роста, маркер пролиферативной активности опухоли, Ki-67 — 4,1%. Пациенту провели оценку качества жизни по опроснику SF-36 (The Short Form-36). Опросник состоит из 36 вопросов, сгруппированных в 8 шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье. По результатам опроса физический компонент здоровья составил 70%, общее состояние здоровья — 10%. Отмечен низкий уровень психического здоровья — 32% и социального функционирования — 37%, жизненная активность — 30%. Психотерапевт расценил состояние пациента как реакцию на тяжелый стресс и нарушение адаптации (расстройство адаптации с преобладанием других эмоций, F43.23) и назначил эсциталопрам 10 мг/сут.

Таким образом, у мужчины 52 лет с резистентной к терапии агонистами ДР пролактиномой, после повторного хирургического лечения и ЛТ сохраняется образование гипофиза размером 13×18×14 мм и персистирует гиперпролактинемия, несмотря на дополнительное назначение каберголина в дозе 3 мг/нед. Данные МРТ (некоторое уменьшение размеров образования и появление в нем структурных изменений), однако, свидетельствуют о том, что ЛТ (стереотаксическая радиохирургия) оказывает терапевтический эффект. Жалобы пациента вызваны, главным образом, наличием некомпенсированного гипогонадотропного гипогонадизма, обусловленного сочетанием нескольких причин: персистенцией опухолевых масс, повторными хирургическими вмешательствами на гипофизе и применением стереотаксической радиохирургии. Влияние гиперпролактинемии нельзя исключить, однако оно не кажется таким существенным, как перечисленные выше причины. В то же время низкое качество жизни пациента связано не только с гипогонадотропным гипогонадизмом и длительно существующей болезнью, но и с необходимостью постоянного приема лекарственного препарата, эффективность которого довольно низка. В этой связи было принято решение об отмене каберголина, несмотря на персистенцию гиперпролактинемии. С учетом того, что время ожидания максимального эффекта от радиохирургии составляет несколько лет, пациенту был рекомендован тщательный мониторинг уровня пролактина в сыворотке крови и размеров образования (МРТ, оценка полей зрения), а также оценка факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (массы тела, показателей гликемии, липидного спектра).

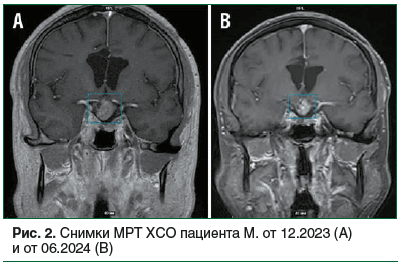

В июне 2024 г., через 5 мес. после отмены каберголина, сывороточный уровень пролактина увеличился до 2073 нг/мл (43 533 мМЕ/мл) (рис. 1). Однако по данным МРТ ХСО (05.06.2024) размеры образования уменьшились (11×17×13 мм) по сравнению с таковыми от 13.12.2023 (13×18×14 мм), увеличился кистозный компонент внутри аденомы, что подтверждало продолжающийся ответ пролактиномы на стереотаксическую радиохирургию (рис. 2). На фоне терапии андрогелем был достигнут нормальный сывороточный уровень тестостерона, улучшилась эректильная функция. Повторная оценка качества жизни (по SF-36) продемонстрировала улучшение физического компонента здоровья пациента в виде повышения общего физического функционирования до 90%, общего состояния здоровья до 65%; психологический компонент здоровья также улучшился: психическое здоровье в целом оценивалось на 60%, социальное функционирование — на 65%, жизненная активность — на 55%, что указывало на значимое улучшение психоэмоционального фона. Психотерапевт при повторной беседе с пациентом также указал на положительную динамику, но посчитал ее недостаточной и, учитывая еще и тот факт, что эсциталопрам мог вносить вклад в персистенцию гиперпролактинемии, предложил заменить его на агомелатин в дозе 25 мг/сут. Оценка метаболических параметров показала отсутствие значимых нарушений: уровень глюкозы натощак составил 5,1 ммоль/л, ее уровень через 2 ч при проведении перорального глюкозотолерантного теста — 6,3 ммоль/л, что исключает нарушение углеводного обмена; уровень общего холестерина — 4,75 ммоль/л (N 3,5–5,5 ммоль/л), уровень триглицеридов — 1,13 ммоль/л (N 0,0–2,3 ммоль/л), уровень ЛПНП — 3,03 ммоль/л (N менее 3,0 ммоль/л) — данных за дислипидемию не получено. Масса тела (93 кг) и индекс массы тела (25,1 кг/м2) не изменились. После анализа полученных данных было принято решение о продолжении тщательного наблюдения и контроле уровня пролактина. При оценке уровня пролактина в декабре 2024 г. было отмечено его снижение до 1600 нг/мл (33 600 мМЕ/л). Наблюдение за пациентом продолжается.

Обсуждение

Ведение пациента с резистентной к терапии агонистами ДР пролактиномой, персистирующей после повторного хирургического вмешательства и ЛТ, представляет большие трудности и может различаться в зависимости от клинической ситуации [2]. ЛТ (обычно стереотаксическая радиохирургия), применение которой рассматривают в качестве следующего за неэффективной хирургической операцией шага, приводит к биохимической ремиссии в 16–83% случаев [3]. Ответ на ЛТ может занять несколько лет. Так, в одном из крупных многоцентровых исследований было показано, что применение стереотаксической радиохирургии привело к нормализации уровня пролактина через 5 лет у 43% пациентов с пролактиномой, а через 8 лет их число увеличилось до 54% [4]. Для достижения нормальных значений пролактина в течение периода ожидания эффекта от ЛТ обычно практикуют возобновление терапии агонистами ДР. Так, по данным Ю. Ежкова и др. [5], у 23 (82,1%) из 28 пациентов с пролактиномой, которым была выполнена стереотаксическая радиохирургия, удалось достичь нормопролактинемии, причем у 13 (37,1%) из них — только после назначения каберголина.

В представленном нами клиническом наблюдении возобновление терапии каберголином представлялось нецелесообразным, так как, несмотря на персистенцию гиперпролактинемии, клиническая значимость такой терапии была сомнительной. Гипогонадотропный гипогонадизм, устранение которого обычно рассматривают как основную задачу лечения гиперпролактинемии, у пациента компенсирован назначением заместительной терапии тестостероном. При повторной МРТ ХСО продемонстрировано незначительное уменьшение оставшейся ткани пролактиномы. Увеличивающие риск сердечно-сосудистых заболеваний метаболические нарушения, развитие которых описано при хронической гиперпролактинемии, у пациента не были выявлены. Более того, отсутствие эффекта от длительной медикаментозной терапии явно ухудшало качество жизни пациента.

В отделении эндокринологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России обсуждалось назначение темозоломида — перорального алкилирующего химиотерапевтического агента, который рекомендуется при наличии агрессивной пролактиномы, рефрактерной к другим способам лечения. Было показано, что темозоломид позволяет предотвратить дальнейший рост опухоли у 50% пациентов с пролактиномами [6], однако, согласно рекомендациям Европейской ассоциации эндокринологов, препарат может быть назначен в качестве химиотерапии первой линии для агрессивных опухолей и карцином гипофиза только после доказанного роста опухоли [7]. В представленном наблюдении результаты МРТ, выполненной после стереотаксической хирургии, показывали уменьшение, хотя и небольшое, размеров образования, поэтому было решено воздержаться от назначения темозоломида.

Пролактиномы, так же как и другие нейроэндокринные опухоли гипофиза, способны к экспрессии ССР, чаще всего обнаруживаются ССР5, за ними следуют ССР2A и ССР1 [8–10]. При проведении ИГХИ удаленной ткани пролактиномы была показана значительная экспрессия ССР5, что послужило основанием для обсуждения целесообразности назначения мультилигандного аналога соматостатиновых рецепторов пасиреотида LAR. В литературе описаны единичные случаи успешного применения пасиреотида LAR [11–13]. На основании этого было принято решение рассмотреть назначение пасиреотида (как более предпочтительного по сравнению с темозоломидом) в случае появления признаков прогрессии опухоли.

Таким образом, выжидательная тактика с тщательным наблюдением за уровнем пролактина представлялась наиболее приемлемой, о чем убедительно свидетельствуют и опубликованные в литературе данные [14].

Заключение

Отсутствие клинически значимых проявлений гиперпролактинемии, отчетливая тенденция к уменьшению размеров аденомы, а также адекватная заместительная терапия гипопитуитаризма позволяют не возобновлять медикаментозное лечение гиперпролактинемии. Данное клиническое наблюдение демонстрирует приемлемость выжидательной тактики у пациента с персистенцией гиперпролактинемии после повторного хирургического лечения в объеме ТСА и стереотаксической радиохирургии.

Информация с rmj.ru