Введение

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 г. зарегистрировано 262 млн человек, страдающих бронхиальной астмой (БА), а число летальных исходов составило 455 тыс. случаев [1]. В Российской Федерации БА диагностируется у 6,9% взрослого населения, что свидетельствует о большой распространенности этого заболевания [2]. Возрастает и количество пациентов с БА, коморбидных по сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). Так, согласно ряду исследований, распространенность хронической сердечной недостаточности (ХСН) различной этио-логии у пациентов с БА составляет около 20–25% [3–6], артериальная гипертензия (АГ) встречается у 30–40,5% больных БА [3, 7–9], а риск развития фибрилляции предсердий (ФП) в 1,76 раза выше по сравнению с пациентами, не страдающими БА [10].

Важной проблемой остается назначение β1-адреноблокаторов пациентам с кардиореспираторной патологией в связи с существующим риском развития бронхоспазма. Согласно рекомендациям Глобальной инициативы по борьбе с астмой (Global Initiative for Asthma, GINA) от 2025 г. у больных с БА селективные β1-адреноблокаторы применяются только под строгим наблюдением специалиста и тщательным медицинским контролем, когда польза от ожидаемого эффекта препарата выше риска развития бронхоспазма[1].

Поэтому практикующие врачи зачастую ограничивают применение у своих пациентов с БА препаратов этой группы, в том числе и высокоселективных β1-адреноблокаторов, из-за опасения появления бронхообструкции. Однако в недавно проведенном крупном метаанализе было показано, что высокая вероятность усиления приступов астмы ассоциирована преимущественно с приемом неселективных β-адреноблокаторов [11].

С учетом актуальности этой проблемы, для исключения побочных эффектов у пациентов высокого риска развития бронхоспазма при инициальном назначении селективного β1-адреноблокатора была разработана и внедрена в клиническую практику острая 4-часовая спирометрическая проба [12]. Провокационная проба основана на проведении компьютерной спирометрии. В ходе исследования проводится анализ динамики основных спирометрических показателей: объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) и форсированной жизненной емкости легких выдоха (ФЖЕЛ) исходно, через 30, 90, 150 и 240 мин соответственно после однократного перорального приема β1-адреноблокатора в начальной дозировке, эквивалентной дозе бисопролола 2,5 (1,25) мг. Завершается исследование бронходилатационной пробой с ингаляцией 400 мкг сальбутамола. Если в течение 4 ч снижения уровня ОФВ1 и ФЖЕЛ более 20% от исходного не наблюдается, то пациент может продолжать регулярный прием β1-адреноблокатора в связи с низким риском возможных отдаленных бронхоконстрикторных эффектов на фоне приема препаратов этой фармакологической группы [13].

В пилотном исследовании Е.В. Смоляковой [13] было показано, что у пациентов с ССЗ и бронхообструктивными заболеваниями (БОЗ) при проведении острой спирометрической пробы с β1-адреноблокатором (бисопролол 2,5 мг) в течение 4 ч клинического ухудшения в состоянии в виде нарастания одышки, заложенности в груди, как и клинически значимого снижения ОФВ1, выявлено не было. В работе отмечалось максимальное снижение ОФВ1 до 17% и 300 мл в абсолютном значении. Напротив, в ряде исследований при проведении острой спирометрической пробы с β1-адреноблокатором (бисопролол 1,25 мг) в течение 4 ч у 6% пациентов появилась симптоматика бронхообструкции на фоне клинически значимого снижения ОФВ1 (>20% от исходных значений) [12, 14].

Проведение острой 4-часовой спирометрической пробы с селективным β1-адреноблокатором важно и с той целью, что снижение ОФВ1 приводит к повышению риска развития обострения БА, развития ФП, инсульта [15–17]. Так, в исследовании T.R. Bai et al. [15] была выявлена взаимо-связь между сниженной функцией легких (более низкие показатели ОФВ1) и частыми обострениями у пациентов со среднетяжелой и тяжелой БА. В работе P. Buch et al. [16] была продемонстрирована корреляция между сниженной функцией легких и риском возникновения нарушения ритма сердца. Пациенты с ОФВ1 60–80% от должных значений имели риски появления новой ФП в 1,8 раза выше по сравнению с пациентами с ОФВ1 >80% от должных значений. Еще в одном исследовании была выявлена связь сниженной функции легких с повышенным риском инсульта у пациентов с ССЗ [17]. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о необходимости поиска методов выявления потенциальных побочных эффектов при подборе терапии у пациентов с кардиореспираторной патологией, одним из которых может являться острая 4-часовая спирометрическая проба. Важность и необходимость упомянутого комплексного практического подхода продемонстрированы в нижеописанном клиническом наблюдении у пациентки с БА и сердечно-сосудистой патологией, которой проводилась острая 4-часовая спирометрическая проба с β1-адреноблокатором (согласие пациентки на публикацию клинического наблюдения получено).

Клиническое наблюдение

Пациентка Г., 87 лет, обратилась с жалобами на учащенное, ритмичное сердцебиение.

Анамнез заболевания. БА с 2003 г. В настоящее время получает беклометазон/формотерол 100/6 мкг 2 вдоха 2 р/сут, тиотропия бромид 2,5 мкг 2 вдоха однократно утром. В течение длительного времени гипертоническая болезнь (ГБ), в настоящее время находится на регулярной гипотензивной терапии. Сахарный диабет 2 типа около 10 лет, принимает гипогликемическую терапию (метформин 1000 мг 1 р/сут). Рак прямой кишки, хирургическое лечение от 13.02.2013. Последняя госпитализация 13.02.2024 в связи с обострением БА. Тогда же при госпитализации был зарегистрирован эпизод нарушения ритма сердца: ФП. После дообследования ритм был восстановлен электроимпульсной терапией.

Анамнез жизни. Аллергологический анамнез: орехи, шерсть домашних животных, пыль. Побочное действие лекарственных препаратов отрицает.

Объективный статус. Рост 156 см, масса тела 71 кг. Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизистые бледные. Пастозность стоп. Щитовидная железа не увеличена. Периферические сосуды без особенностей. Лимфоузлы не увеличены, безболезненные. Костно-суставная и мышечная системы без видимой патологии. Варикозное расширение вен нижних конечностей.

Органы дыхания. Форма грудной клетки: гиперстеническая, сколиоз шейного отдела позвоночника. Дыхание через нос свободное, частота дыхательных движений 15 в 1 мин. Границы легких в пределах физиологической нормы, ясный легочный перкуторный звук. В легких дыхание ослабленное везикулярное, проводится во все отделы, сухие хрипы в средних отделах легких при форсированном выдохе.

Органы кровообращения. Область сердца визуально не изменена. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Сердечный толчок не определяется. Верхушечный толчок определяется в 5-м межреберье на 1 см кнаружи от linea medioclavicularis. Границы относительной сердечной тупости: правая — по правому краю грудины; левая — в 5-м межреберье на 1 см кнаружи от linea medioclavicularis; верхняя — в 3-м межреберье. Шумы над магистральными артериями не выслушиваются. Ритм: правильный; частота сердечных сокращений 78 в 1 мин. Артериальное давление (АД): на левой руке — 126/80 мм рт. ст., на правой руке — 120/78 мм рт. ст.

Диагноз:

Основной: смешанная бронхиальная астма, средней степени тяжести, контролируемое течение (АСТ=22 балла).

Конкурирующий: гипертоническая болезнь III стадии. Целевой уровень АД достигнут. Риск 4 (очень высокий). Гиперлипидемия. Атеросклероз аорты, экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий. Ожирение 1 степени. Сахарный диабет 2 типа, целевой уровень гликированного гемоглобина <8,0%. Диабетическая микроангиопатия, полинейропатия.

Осложнения: хроническая сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка, 1 стадия, 2 ФК. Нарушение ритма сердца: пароксизмальная форма фибрилляции предсердий (CHA2DS2-VASC=5, HAS-BLED=3, EHRA=2Б).

Сопутствующие заболевания:

Рак прямой кишки. Хирургическое лечение от 13.02.2013. Колостома. Атрофический кольпит. Хроническая железодефицитная анемия легкой степени.

Получаемая лекарственная терапия: беклометазон/формотерол 100/6 мкг 2 вдоха 2 р/сут, тиотропия бромид 2,5 мкг 2 вдоха утром, валсартан/сакубитрил 50 мг 2 р/сут, спиронолактон 25 мг 1 р/сут, дапаглифлозин 10 мг 1 р/сут, торасемид 2,5 мг 1 р/сут, розувастатин 20 мг 1 р/сут, ривароксабан 15 мг 1 р/сут.

В связи с наличием у пациентки отягощенного коморбидного фона по сердечно-сосудистой патологии (ФП, ХСН, ГБ) с кардиопротективной и антиаритмической целью была рекомендована терапия бисопрололом 2,5 мг 1 р/сут. Однако с учетом возможности развития бронхообструкции было принято решение о проведении острой 4-часовой спирометрической пробы с селективным β1-адреноблокатором — бисопрололом в дозировке 2,5 мг.

Результаты острой 4-часовой спирометрической пробы с β1-адреноблокатором у пациентки Г.

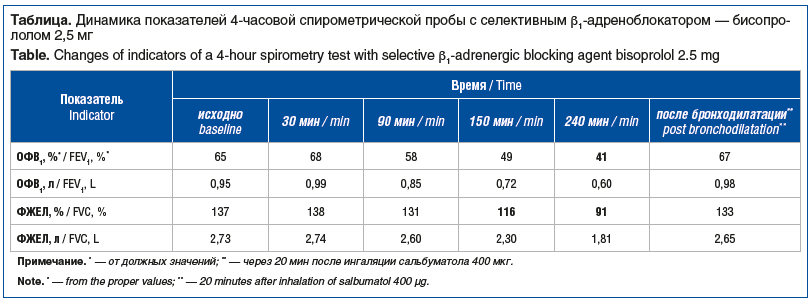

Исходно: нарушение легочной вентиляции по обструктивному типу умеренной степени. ОФВ1/ФЖЕЛ 35%; ОФВ1 65% от должного (0,95 л); ФЖЕЛ 137% от должного (2,73 л) (см. таблицу). Генерализованное снижение скорости воздушного потока по бронхиальному дереву при форсированном выдохе.

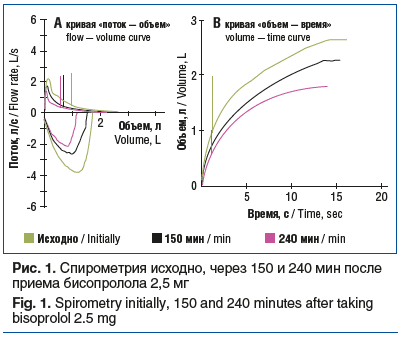

На рисунке 1 представлены кривые «поток — объем» и «объем — время» исходно, через 150 и 240 мин после приема бисопролола.

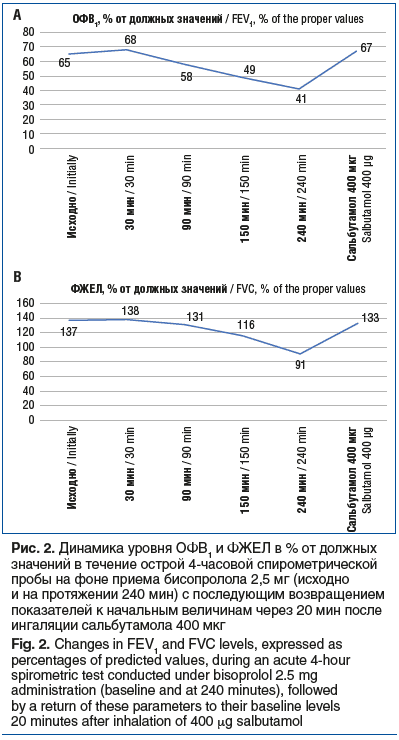

Как видно из вышепредставленных данных, процент изменения величин от исходных значений (Δ) через 30 мин составил для ОФВ1 +3%, ФЖЕЛ +1%.

Незначительное ухудшение показателей произошло спустя 90 мин: ΔОФВ1 — -7%; ΔФЖЕЛ — -6%.

Через 150 мин после приема бисопролола 2,5 мг было достигнуто существенное снижение легочных функциональных параметров: ΔОФВ1 — -16%; ΔФЖЕЛ — -21%. В связи с пограничными значениями и существующей возможностью погрешности было принято решение о продолжении проведения исследования.

Через 240 мин отмечено значимое снижение легочных объемов: ΔОФВ1 — -24%; ΔФЖЕЛ — -46%, т. е. проба оказалась положительной.

На фоне бронходилатационной пробы с сальбутамолом 400 мкг произошло возвращение спирометрических показателей к исходным значениям: ОФВ1 67% от должного (0,98 л); ФЖЕЛ 133% от должного (2,65 л).

Во всех маневрах были достигнуты критерии качества начала форсированного выдоха по объему обратной экстраполяции и времени достижения пиковой объемной скорости выдоха, представлены сопоставимые попытки по ОФВ1, ФЖЕЛ.

Обсуждение

Вопрос о возможности назначения терапии β1-адреноблокаторами пациентам с сочетанной кардиореспираторной патологией является актуальным по настоящее время. Более выраженное снижение ОФВ1 у описанной пациентки, как и в ранее проведенных работах у пациентов с БОЗ [12–14], наблюдалось через 240 мин, что, вероятно, связано с особенностями фармакодинамики действия препарата. Очевидно, бронхоконстрикторный эффект, обусловленный действием бисопролола, возникает при его перекрестном воздействии на β2-адренорецепторы гладких мышц бронхов, увеличиваясь по мере достижения его максимальной концентрации в плазме крови через 2–3 ч после приема. Максимальное же снижение спирометрических показателей к 4-му часу можно объяснить уменьшением ингибиторного влияния пресинаптических β2-адренорецепторов, заблокированных β1-адреноблокатором. На фоне нарушенной работы пресинаптических м2-холинорецепторов у пациентов с БА это приводит к бесконтрольному увеличению уровня ацетилхолина в синапсе, вызывая избыточную активацию м3-холинорецепторов на постсинаптической мембране гладкой мускулатуры бронхов, что приводит к бронхоспазму [14].

У данной пациентки снижение спирометрических показателей (ОФВ1, % от должных значений, ФЖЕЛ, % от должных значений) началось спустя 90 мин и достигло пика через 240 мин (рис. 2): ΔОФВ1 составила -24% (-350 мл), ΔФЖЕЛ — -46% (-920 мл) от исходных значений, что сопровождалось клиникой бронхоспазма — появлением надсадного сухого кашля.

Таким образом, у больной, несмотря на ранее подобранную терапию бронходилатирующими препаратами, острая спирометрическая 4-часовая проба с β1-адреноблокатором оказалась положительной, в связи с чем назначение бисопролола 2,5 мг пациентке на постоянный прием не представляется возможным, учитывая высокий риск развития бронхоспазма и возможного обострения БА.

Нельзя исключить, что полученные результаты могут быть связаны с индивидуальными особенностями характеристик адрено- и холинорецепторов (количество, чувствительность) у пациентки. Для более точного понимания механизма развития бронхоспазма могут применяться модифицированный радиолигандный анализ и молекулярно-генетическое исследование с целью оценки функционального статуса адренорецепторного звена (динамики индекса специфического связывания и экспрессии генов β-адренорецепторов) на фоне использования β1-адреноблокатора [13].

Заключение

Пациенты с сочетанной кардиореспираторной патологией, нуждающиеся в приеме β1-адреноблокаторов, при инициальном назначении этой группы препаратов должны находиться под наблюдением лечащего врача с целью оценки клинической симптоматики. У лиц с высокой вероятностью появления бронхообструкции вследствие бронхоспазма рекомендована оценка не только клинических, но и функциональных данных с определением динамики показателей спирометрии. Одним из предлагаемых способов выявления больных высокого риска развития бронхоспазма является проведение острой спирометрической 4-часовой пробы с β1-адреноблокатором. Данное исследование позволяет назначить пациентам прием селективных β1-адреноблокаторов на регулярной основе без угрозы возникновения бронхоспазма.

Сведения об авторах:

Келехсаев Иван Андреевич — старший лаборант кафедры факультетской терапии и профболезней ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России; 127006, Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 4; аспирант ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России; 115682, Россия, г. Москва, Ореховый б-р, д. 28, стр. 10; ORCID iD 0000-0002-6439-4745

Смолякова Екатерина Владимировна — к.м.н., ассистент кафедры факультетской терапии и профболезней ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России; 127006, Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 4; научный сотрудник лаборатории клинической пульмонологии ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России; 115682, Россия, г. Москва, Ореховый б-р, д. 28, стр. 10; ORCID iD 0000-0002-1904-5319

Самойлова Наталья Викторовна — к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии и профболезней ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России; 127006, Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 4; ORCID iD 0000-0003-2703-3999

Игонина Наталья Петровна — к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии и профболезней ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России; 127006, Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 4; ORCID iD 0009-0007-2427-7417

Зыков Кирилл Алексеевич — д.м.н., член-корреспондент РАН, профессор РАН, заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России; 127006, Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 4; заместитель директора по научной и инновационной работе ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России; 115682, Россия, г. Москва, Ореховый б-р, д. 28, стр. 10; руководитель лаборатории иммунопатологии сердечно-сосудистых заболеваний, главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России; 121552, Россия, г. Москва, ул. Академика Чазова, д. 15А; ORCID iD 0000-0003-3385-2632

Контактная информация: Келехсаев Иван Андреевич, e-mail: kelexsaev1996@mail.ru

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 03.07.2025.

Поступила после рецензирования 28.07.2025.

Принята в печать 20.08.2025.

About the authors:

Ivan A. Kelekhsaev — Senior Laboratory Assistant at the Department of Faculty Therapy and Occupational Diseases, Russian University of Medicine; 4, Dolgorukovskaya str., Moscow, 127006, Russian Federation; postgraduate student at the Research Institute of Pulmonology of the Federal Medical Biological Agency of Russia; 28, build 10, Orekhovyy blvrd., Moscow, 115682, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-6439-4745

Ekaterina V. Smolyakova — C. Sc. (Med.), Assistant Professor at the Department of Faculty Therapy and Occupational Diseases, Russian University of Medicine; 4, Dolgorukovskaya str., Moscow, 127006, Russian Federation; Researcher at the Laboratory of Clinical Pulmonology, Research Institute of Pulmonology of the Federal Medical Biological Agency of Russia; 28, build. 10, Orekhovyy blvrd., Moscow, 115682, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-1904-5319

Natalia V. Samoilova — C. Sc. (Med.), Associate Professor of the Department of Faculty Therapy and Occupational Diseases, Russian University of Medicine; 4, Dolgorukovskaya

str., Moscow, 127006, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-2703-3999

Natalia P. Igonina — C. Sc. (Med.), Associate Professor of the Department of Faculty Therapy and Occupational Diseases, Russian University of Medicine; 4, Dolgorukovskaya str., Moscow, 127006, Russian Federation; ORCID iD 0009-0007-2427-7417

Kirill A. Zykov — Dr. Sc. (Med.), Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Professor of the Russian Academy of Sciences, Head of the Department of Faculty Therapy and Occupational Diseases, Russian University of Medicine; 4, Dolgorukovskaya str., Moscow, 127006, Russian Federation; Deputy Director for Scientific and Innovative Work, Research Institute of Pulmonology of the Federal Medical Biological Agency of Russia; 28, build 10, Orekhovyy blvrd., Moscow, 115682, Russian Federation; Head of the Laboratory of Immunopathology of Cardiovascular Diseases, Chief Researcher at the E.I. Chazov National Medical Research Center Of Cardiology; 15A, Academician Chazov str., Moscow, 121552, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-2382-8727

Contact information: Ivan A. Kelekhsaev, e-mail: kelexsaev1996@mail.ru

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 03.07.2025.

Revised 28.07.2025.

Accepted 20.08.2025.

[1] Global Initiative for Astma. Global Strategy for Astma Management and Prevention, 2025. Updated May 2025. (Electronic resource.) URL: www.ginasthma.org (access date: 02.06.2025).

Информация с rmj.ru