Введение

Современная онкохирургия области головы и шеи стремится не только к онкологической радикальности, но и к минимальной травматичности, обусловленной максимальным сохранением анатомических структур и функций. Особую роль в этом играет точное определение стадии лимфогенного распространения опухоли — одного из наиболее важных прогностических факторов при ряде злокачественных опухолей: меланоме кожи лица, шеи и волосистой части головы, плоскоклеточном раке языка, слизистой оболочки полости рта и др. [1–3]. У пациентов с клинически «негативными» шейными лимфатическими узлами (cN0) метод полной или профилактической лимфодиссекции зачастую оказывается чрезмерным, сопряженным с высоким риском осложнений (лимфорея, парезы, косметические и функциональные нарушения) [2].

В связи с этим биопсия «сторожевого» лимфатического узла (БСЛУ) становится важным этапом индивидуализированного стадирования. Методика позволяет минимально инвазивно оценить потенциальное регионарное метастазирование, ограничившись удалением только одного или нескольких ключевых узлов — тех, куда опухолевые клетки метастазируют в первую очередь. Данные крупных международных рандомизированных исследований (MSLT-I, MSLT-II, DeCOG-SLT) [1, 3] убедительно продемонстрировали онкологическую эквивалентность БСЛУ и профилактической лимфодиссекции при меланоме и ракe ротовой полости.

В России метод стал активно внедряться в клиническую практику с 2010-х годов. Системная работа ведущих учреждений (МНИОИ им. П.А. Герцена, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, ряд региональных онкодиспансеров) показала его воспроизводимость и безопасность.

Содержание статьи

Биопсия СЛУ реализуется поэтапно: сначала вводится трассер (радиоактивный, флуоресцентный или комбинированный), затем проводится визуализация лимфооттока, а далее — интраоперационное обнаружение и удаление узлов, обладающих наибольшей активностью.

Радиоизотопный метод навигации — это международный стандарт, в котором используется радиофармацевтический препарат (РФП) на основе технеция-99m (99mTc). В РФ с этой целью используются разные препараты, в частности Сентискан®, 99mTc — коллоидный альбумин с размером частиц, оптимальным для транспорта в лимфатические сосуды и задержки в СЛУ.

Для реализации данного метода за 2–4 ч до оперативного вмешательства осуществляется перитуморальное введение в 3–4 точки, далее проводится предоперационная сцинтиграфия или однофотонная эмиссионная компьютерная томография/КТ (ОФЭКТ/КТ) для картирования, после, интраоперационно, при помощи гамма-зонда выполняется поиск выявленных лимфоузлов. К преимуществам данного метода относятся его высокая чувствительность, возможность предоперационного планирования, глубинная визуализация [4]. К ограничениям метода можно отнести необходимость наличия в стационаре дополнительного оснащения — отделения радионуклидной диагностики с необходимой радиационной защитой, а также зависимость воспроизводимости метода от точности оборудования и подготовки персонала.

Флуоресцентная визуализация — это методика с применением индоцианина зеленого (ICG [5]) — специализированного красителя, определяемого в ближнем инфракрасном диапазоне с помощью систем SPY-PHI, Fluobeam, Firefly и др. Методика обеспечивает визуализацию в реальном времени непосредственно в операционной. К преимуществам данного метода диагностики относятся отсутствие радиоактивного облучения пациента и медицинского персонала, отсутствие необходимости в предоперационном инструментальном исследовании, к недостаткам — малая глубина проникновения (до 1 см), невозможность предоперационного картирования, а также необходимость выполнения широкого оперативного доступа для поиска СЛУ, так как необходимо сохранить и визуализировать пути лимфооттока до его обнаружения, избежав их повреждения, что приведет к растеканию красителя по окружающим мягким тканям.

Гибридные трассеры (99mTc + ICG) позволяют объединить достоинства обоих подходов, обеспечивая более универсальную визуализацию. К тому же комбинация двух методов визуализации позволяет исключить необходимость использования сцинтилляционного навигационного зонда во время операции [6, 7].

Также в настоящее время ведутся испытания так называемых суперпарамагнитных частиц оксида железа (superparamagnetic iron oxide, SPIO) [8], которые не требуют обеспечения радиационной безопасности, но пока ограничены в доступности. SPIO представляют собой наночастицы оксида железа, покрытые стабилизирующим веществом, чаще всего — декстраном. После внутритканевой инъекции они транспортируются по лимфатической системе и накапливаются в СЛУ, что позволяет использовать их в качестве контраста при магнитно-резонансной (МР) томографии и интраоперационной магнитной навигации. МР-визуализация с SPIO обеспечивает высокое пространственное разрешение и может использоваться для планирования вмешательства [9]. Для интраоперационной детекции применяются ручные магнитные зонды, фиксирующие изменения магнитного поля вблизи лимфатического узла, накопившего частицы железа. Преимуществами метода являются отсутствие радиационной нагрузки, стабильность сигнала, независимость от временных ограничений между введением препарата и операцией [10]. На сегодняшний день SPIO уже одобрены к применению в онкологии молочной железы, их применение при опухолях головы и шеи активно исследуется [11]. Первичные данные показывают сопоставимую чувствительность по сравнению с радионуклидными методами при опухолях полости рта [8].

Ключевым звеном радиоизотопного метода остается навигационный гамма-зонд — портативное устройство, которое регистрирует радиоактивность, испускаемую накопившимся в узле 99mTc. Существуют разные типы зондов: сцинтилляционные, полупроводниковые, гибридные (с визуализацией).

Гамма-детектор RadPointer® — современный сцинтилляционный зонд, предназначенный для высокоточной интраоперационной навигации, совместимый с любыми типами гамма-излучающих радионуклидов, в том числе со всеми 99mTc-препаратами. При работе использует кристаллы NaI(Tl) с направленной коллимацией и цифровой обработкой сигнала. Он демонстрирует высокую точность при определении лимфоузлов <5 мм, благодаря своей форме удобен для работы в анатомически труднодоступных зонах, к тому же позволяет обеспечивать аудио- и визуальный контроль. К его достоинствам можно отнести высокую чувствительность и возможность проводить отсечение фоновых помех для индивидуальной настройки детектора под пациента и отсечение фонового загрязнения в зоне инъекции. Подобные высокочувствительные зонды позволяют достоверно идентифицировать СЛУ при использовании меньших активностей РФП, что способствует снижению радиационной нагрузки как на пациента, так и на медицинский персонал [12]. К недостаткам можно отнести относительно высокую стоимость по сравнению с аналогами. RadPointer особенно эффективен в хирургии головы и шеи, где узлы могут располагаться заушно, парафарингеально или ретромандибулярно.

Таким образом, в клинической практике радиоизотопная навигация остается основным методом идентификации СЛУ при злокачественных новообразованиях головы и шеи [13]. Ее преимущества обусловлены высокой чувствительностью, стабильной воспроизводимостью и возможностью выполнения предоперационного картирования лимфатических путей. Флуоресцентная визуализация с применением ICG позволяет проводить интраоперационное определение лимфатических коллекторов в реальном времени, не создавая радиационной нагрузки на пациента и медицинский персонал, однако ограниченная глубина проникновения сигнала снижает эффективность методики при работе на глубоко расположенных лимфоколлекторах [14, 15].

Перспективной альтернативой радионуклидным препаратам является использование SPIO, что упрощает организационные мероприятия перед оперативным вмешательством и устраняет необходимость в радиационной защите. По данным пилотных исследований, при опухолях головы и шеи SPIO-методика, включая МР-лимфографию с внутритканевым введением контраста, обеспечивает выявление СЛУ с точностью, сопоставимой с традиционными радиоизотопными подходами [16].

В целом современные методы навигации при БСЛУ демонстрируют широкий спектр технических решений — от классических радиоизотопных до гибридных и магнитных технологий. При этом радионуклидная методика на основе 99mTc сохраняет ключевое значение благодаря высокой диагностической точности, возможности глубокой визуализации и предоперационного планирования.

Препарат Сентискан®, 99mTc: фармакология, аналоги, опыт применения

Сентискан®, 99mTc — отечественный радионуклидный контрастный препарат, разработанный на базе НИИ онкологии Томского НМИЦ и Томского политехнического университета. Он представляет собой стабильную суспензию альбумина, меченного 99mTc. Препарат предназначен для лимфосцинтиграфии и определения СЛУ. Химически и физически он близок к зарубежному аналогу — Nanocoll (GE Healthcare [10], Германия), однако по ряду параметров отличается финансовой и логистической доступностью.

Прочие аналоги за рубежом — Nanocoll, Tilmanocept, Tc-Sulfur colloid [17, 18]. Из всех перечисленных препаратов Tilmanocept отличается высокой селективностью за счет связывания с рецепторами CD206 [17] на макрофагах, однако его высокая стоимость и ограниченная регистрация снижают возможности широкого применения. Nanocoll, как и Сентискан®, 99mTc, используется для стандартной лимфосцинтиграфии и БСЛУ. По результатам российских исследований, эффективность Сентискан®, 99mTc не уступает зарубежным аналогам [19], а доступность и логистика делают его оптимальным выбором для большинства регионов.

Таким образом, оценка состояния регионарных лимфатических узлов является важным этапом стадирования злокачественных опухолей головы и шеи. Традиционные методы шейной лимфодиссекции сопряжены с высокой частотой осложнений, особенно у пациентов с клинически «негативными» лимфоузлами (cN0) [2]. БСЛУ позволяет минимизировать хирургическую агрессию и обеспечить онкологически адекватное вмешательство [20].

Представляем собственный опыт проведения радионуклидной навигации с использованием препарата Сентискан®, 99mTc и зонда RadPointer при БСЛУ.

Собственный опыт

В исследование были включены 46 пациентов (28 мужчин и 18 женщин, средний возраст 58±6 лет) со злокачественными опухолями слизистой оболочки ротовой полости, языка, кожи головы и шеи I–II стадий, гистологически новообразования были представлены плоскоклеточными карциномами и меланомами кожи. Всем пациентам выполнена лимфосцинтиграфия с применением коллоидного альбумина, меченного 99mTc (Сентискан, 99mTc, Россия), за 2–4 ч до операции. Визуализация проводилась с использованием ОФЭКТ/КТ (Siemens, Германия), интраоперационный поиск — с помощью сцинтилляционного навигационного зонда RadPointer (Россия).

«Сторожевой» лимфоузел был успешно выявлен у 44 (95,7%) из 46 пациентов. Среднее число удаленных лимфоузлов — 1,6 на пациента. Гистологическое исследование выявило метастатическое поражение СЛУ у 7 (15,9%) пациентов, что потребовало выполнения радикальной лимфодиссекции. В послеоперационном периоде не зафиксировано осложнений, связанных с введением РФП или использованием гамма-зонда.

В качестве примера, иллюстрирующего удобство и результативность данного метода, приводим описание реализации методики на примере пациентки, проходившей лечение в микрохирургическом отделении МНИОИ им. П.А. Герцена.

Клиническое наблюдение

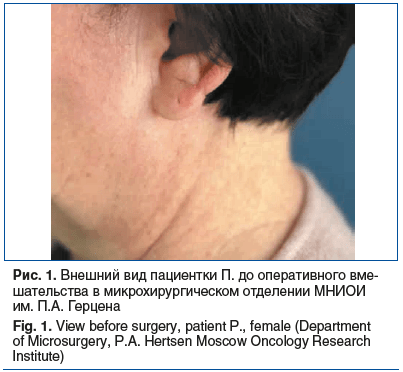

Пациентка П., 61 год. Диагноз: меланома кожи правой ушной раковины pT1bN0M0, IB стадии. Состояние после тотальной биопсии от 25.11.2024. Впервые отметила увеличение пигментного новообразования на коже завитка левой ушной раковины в июле 2024 г., а также появление контактной кровоточивости опухоли. По данному поводу в октябре 2024 г. она обратилась к врачу-онкологу в поликлинику по месту жительства (г. Мытищи), была направлена в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (далее — МОНИКИ). В октябре 2024 г. она обратилась в МОНИКИ, где клиническая картина была трактована как меланома, рекомендовано хирургическое лечение. В ноябре 2024 г. пациентка обратилась за альтернативным мнением в МНИОИ им. П.А. Герцена, где также было рекомендовано хирургическое лечение. 25.11.2024 в МОНИКИ выполнено хирургическое иссечение пигментного новообразования кожи левой ушной раковины. По данным планового гистологического исследования верифицирована узловая эпителиоидная пигментная меланома кожи с изъязвлением, толщина узла по Бреслоу 1 мм, IV уровень инвазии по Кларку, R0. По данным иммуногистохимического исследования в клетках меланомы обнаружена экспрессия S100, не обнаружена экспрессия р40. Далее пациентка обратилась в МНИОИ им. П.А. Герцена для консультации и определения дальнейшей тактики лечения, была комплексно дообследована, признаков местного продолженного роста опухоли (рис. 1), а также отдаленного и регионарного метастазирования не выявлено, рекомендовано хирургическое лечение в объеме иссечения послеоперационного рубца, БСЛУ.

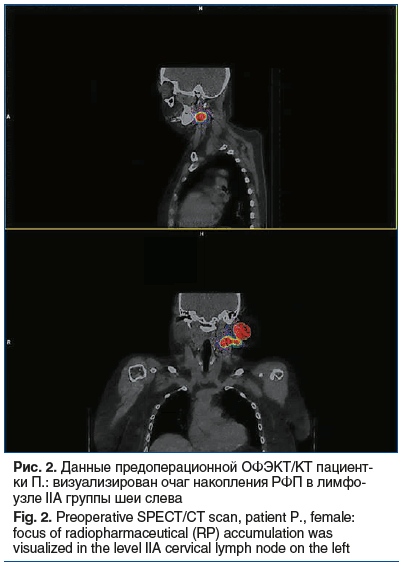

В условиях микрохирургического отделения МНИОИ им. П.А. Герцена выполнена резекция левой ушной раковины, БСЛУ шеи. На предоперационном этапе посредством сцинтиграфии выполнено картирование СЛУ, получены 3D-визуализация и описание его расположения. По данным радионуклидного исследования получены серии совмещенных томограмм по данным ОФЭКТ/КТ после внутрикожного введения РФП Сентискан®, 99mTc (активность 100 МБк) в околоушную область слева с его интенсивным захватом на данном уровне. В области шеи слева на фоне очага аккумуляции РФП визуализирован один лимфатический узел на уровне IIА с интенсивным накоплением РФП, размерами 14×8 мм, на остальном протяжении очагов и зон аккумуляции РФП не выявлено (рис. 2).

Интраоперационно выполнена точечная разметка проекционного расположения СЛУ для обеспечения наиболее эстетичного и анатомически верного оперативного доступа для осуществления его прецизионной биопсии. При подведении гамма-зонда RadPointer-Gamma (рис. 3, 4) определялся сигнал высокой интенсивности.

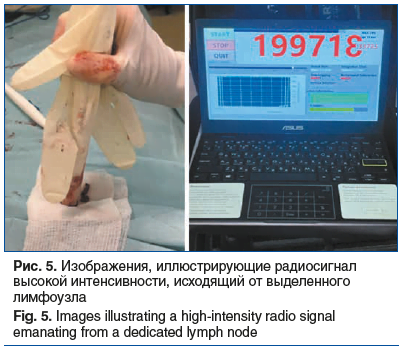

Далее осуществлен оперативный доступ, при ревизии в соответствии с данными предоперационной радиологической разметки (см. рис. 2, 4) в области клетчатки, содержащей передние верхнеяремные лимфоузлы, визуализирован лимфоузел мягко-эластичной консистенции, размерами до 1,5×1,0 см. Данный лимфоузел выделен и удален. При дальнейшей ревизии раны с помощью портативного датчика гамма-детектора RadPointer лимфоузлы, активно накапливающие РФП, не определялись. При подведении гамма-датчика к удаленному лимфоузлу определялся радиосигнал высокой интенсивности (рис. 5).

Далее послеоперационные раны ушной раковины и подчелюстной области слева косметически ушиты (рис. 6).

Послеоперационный период протекал без осложнений, на 2-е сутки удален латексный выпускник, больная выписана в удовлетворительном состоянии. При плановом гистологическом и иммуногистохимическом исследовании в материале фрагмента ушной раковины опухолевый рост не определяется, в СЛУ метастазов нет, отмечается гистио-цитоз синусов, фолликулярная гиперплазия. Пациентка П. оставлена под динамическим наблюдением.

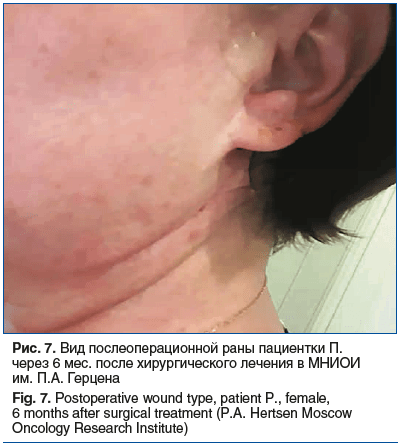

При контрольном обследовании через 6 мес. после повторного оперативного вмешательства — без признаков прогрессирования и отдаленного метастазирования опухоли. Пациентка удовлетворена косметическим результатом хирургического лечения (рис. 7).

Обсуждение

Результаты исследования согласуются с данными зарубежных работ (MSLT-II, DeCOG-SLT) [1, 3], подтверждающими целесообразность биопсии СЛУ при опухолях головы и шеи у пациентов с cN0-статусом. Использование отечественного препарата Сентискан®, 99mTc показало эффективность, сопоставимую с таковой для зарубежных аналогов, при этом он обладает большей доступностью. Радионуклидная навигация обладает высокой диагностической чувствительностью и возможностью планирования, а сцинтилляционный навигационный зонд RadPointer демонстрирует хорошую эргономику и чувствительность в сложных анатомических зонах.

Заключение

Биопсия «сторожевого» лимфатического узла при опухолях головы и шеи — это современный, клинически оправданный метод оценки метастатического поражения лимфатических узлов. Использование препарата Сентискан®, 99mTc в сочетании со сцинтилляционными навигационными зондами, такими как RadPointer, позволяет проводить высокоточную навигацию, уменьшая объем оперативного вмешательства и улучшая качество жизни пациентов. По опыту МНИОИ им. Герцена препарат демонстрирует высокую чувствительность и хорошую воспроизводимость даже при использовании без дополнительной флуоресцентной навигации. По нашему мнению, методика БСЛУ при хирургическом лечении больных опухолями головы и шеи прочно входит в клиническую практику передовых медицинских учреждений страны. При соблюдении протокола и наличии соответствующего оборудования она позволяет осуществлять деэскалацию хирургической агрессии за счет уменьшения объема операций без потери онкологической безопасности. В условиях ограниченного доступа и высокой плотности шейных структур ключевую роль играет выбор зонда — RadPointer и его аналоги повышают точность навигации, особенно в сочетании с гибридными трассерами.

Сведения об авторах:

Поляков Андрей Павлович — д.м.н., профессор, заведующий отделом опухолей головы, шеи и микрохирургии микрохирургического отделения МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; 125284, Россия, г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 3; ORCID iD 0000-0003-2095-5931

Ратушный Михаил Владимирович — д.м.н., заведующий микрохирургическим отделением МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; 125284, Россия, г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 3; ORCID iD 0000-0002-4293-2725

Новикова Ирина Валерьевна — к.м.н., старший научный сотрудник отдела опухолей головы, шеи и микрохирургии микрохирургического отделения МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; 125284, Россия, г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 3; ORCID iD 0000-0002-7854-9824

Мордовский Александр Валентинович — к.м.н., старший научный сотрудник отдела опухолей головы, шеи и микрохирургии микрохирургического отделения МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; 125284, Россия, г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 3; ORCID iD 0000-0002-8500-8620

Серно-Соловьевич Елена Андреевна — врач-онколог микрохирургического отделения МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; 125284, Россия, г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 3; ORCID iD 0000-0001-8203-7971

Контактная информация: Серно-Соловьевич Елена Андреевна, e-mail: dr.ssolovievich@yandex.ru

Источник финансирования: исследование проведено при поддержке ООО «МедикорФарма-Урал».

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 11.06.2025.

Поступила после рецензирования 08.07.2025.

Принята в печать 31.07.2025.

About the authors:

Andrey P. Polyakov — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of the Department of Head, Neck Tumors and Microsurgery of the Microsurgical Department, P.A. Hertsen Moscow Oncology Research Institute — Branch of the National Medical Research Radiological Centre; 3, 2nd Botkinsky Ave., Moscow, 125284, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-2095-5931

Mikhail V. Ratushny — Dr. Sc. (Med.), Head of the Microsurgical Department, P.A. Hertsen Moscow Oncology Research Institute — Branch of the National Medical Research Radiological Centre; 3, 2nd Botkinsky Ave., Moscow, 125284, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-4293-2725

Irina V. Novikova — C. Sc. (Med.), Senior Researcher at the Department of Head, Neck Tumors and Microsurgery of the Microsurgical Department; P.A. Hertsen Moscow Oncology Research Institute — Branch of the National Medical Research Radiological Centre; 3, 2nd Botkinsky Ave., Moscow, 125284, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-7854-9824

Alexander V. Mordovsky — C. Sc. (Med.), Senior Researcher at the Department of Head, Neck Tumors and Microsurgery of the Microsurgical Department; P.A. Hertsen Moscow Oncology Research Institute — Branch of the National Medical Research Radiological Centre; 3, 2nd Botkinsky Ave., Moscow, 125284, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-8500-8620

Elena A. Serno-Solovyevich — oncologist of the Microsurgical Department, P.A. Hertsen Moscow Oncology Research Institute — Branch of the National Medical Research Radiological Centre; 3, 2nd Botkinsky Ave., Moscow, 125284, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-8203-7971

Contact information: Elena A. Serno-Solovyevich, e-mail: dr.ssolovievich@yandex.ru

Financial Disclosure: the study was conducted with the support of Medicor-Pharma-Ural LLC.

There is no conflict of interest.

Received 11.06.2025.

Revised 08.07.2025.

Accepted 31.07.2025.

Информация с rmj.ru