Введение

Подагра является наиболее распространенным воспалительным артритом [1]. В большинстве случаев при поддержании сывороточного уровня мочевой кислоты (МК) ниже целевого уровня (<360 мкмоль/л) подагра полностью контролируется, что достигается путем постоянного приема уратснижающих препаратов. Однако подбор терапии часто осложняется наличием сопутствующих заболеваний, что ассоциируется с большей тяжестью клинических проявлений подагры [2]. В то же время предполагается, что свое-временное назначение адекватных доз уратснижающих препаратов может, помимо лечения собственно подагры, способствовать снижению риска развития коморбидных ей заболеваний и обменных нарушений, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, нарушения углеводного обмена и хроническая болезнь почек (ХБП) [3]. Последняя встречается при подагре много чаще, чем в популяции [4, 5], и хотя распространенность подагры увеличивается по мере снижения функции почек (подагра наблюдается у 24% взрослых с расчетной скоростью клубочковой фильтрации (рСКФ) <60 мл/мин/1,73 м2 по сравнению с 2,9% взрослых с рСКФ ≥90 мл/мин/1,73 м2, а в целом распространенность подагры среди лиц с нарушением функции почек в 5 раз выше, чем у лиц с нормальной функцией почек — 7,3 [6,0; 8,8]% против 1,4 [0,9; 2,1]%) [6]), причиной этой ассоциации может быть именно гиперурикемия (ГУ) как непременный атрибут подагры, а также микрокристаллическое воспаление, связанное с отложением кристаллов уратов в почечных канальцах и мозговом веществе почек и крупных сосудах [7]. В этой связи назначение уратснижающей терапии (УСТ) пациентам с подагрой и сниженной функцией почек должно в идеале преследовать как минимум две цели: достижение ремиссии подагры и замедление прогрессии ХБП. Результаты некоторых, однако далеко не всех исследований позволяют предположить, что эти обе цели могут быть достигнуты именно в случае поддержания оговоренного выше целевого уровня МК в сыворотке крови, так как при этом должно происходить растворение имеющихся кристаллов уратов, а реализация провоспалительных и прооксидантных эффектов растворенной МК становится невозможной [7]. Насколько это реализуемо в реальной практике — требуется подтвердить в дальнейшем.

Цель исследования: оценить влияние терапии аллопуринолом на функцию почек при достижении целевого уровня МК в сыворотке крови у пациентов с подагрой.

Материал и методы

В одноцентровое когортное ретроспективное исследование включены пациенты с подагрой, которым впервые был назначен аллопуринол и рекомендовано титрование дозы препарата до достижения целевого уровня МК в сыворотке крови.

Критерии включения: возраст старше 18 лет и диагноз подагры, соответствующий критериям S. Wallace et al. (1997), уровень МК >360 мколь/л, отсутствие анамнестических данных о приеме уратснижающих препаратов.

Критерии исключения: наличие cахарного диабета, беременности, иных ревматических воспалительных заболеваний, опухолевых заболеваний, СКФ <30 мл/мин/1,73 м2.

Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом.

Из 543 пациентов, соответствовавших критериям включения, была сформирована выборка из 453 пациентов, наблюдавшихся в динамике не менее 12 мес. В нее вошли пациенты, принимавшие аллопуринол (Милурит®, «Эгис», Венгрия) в течение этого срока с достигнутым в процессе лечения целевым уровнем МК в сыворотке крови (<360 мкмоль/л) (основная группа, n=274), и пациенты, не принимавшие аллопуринол или любой другой уратснижающий препарат (также на протяжении не менее чем 12 мес. с момента рекомендации приема аллопуринола) (группа сравнения, n=178). Оставшиеся 90 пациентов, принимавших аллопуринол в дозах, недостаточных для достижения целевого уровня МК, или другие уратснижающие препараты (причины отказа от приема (в группе сравнения) или эскалации дозы аллопуринола, замены аллопуринола на другие уратснижающие препараты в данной работе не анализировались), отказавшиеся от динамического наблюдения либо недоступные для контакта, в выборку включены не были [8].

В динамике оценивали антропометрические параметры: рост, массу тела, индекс массы тела (ИМТ), сывороточные уровни МК и креатинина, рассчитывали СКФ с помощью уравнения CKD-EPI [9]. ХБП стадии С1–С3 выявлена у 198 (43,7%) пациентов из обеих групп, у 61 (22,3%) пациента основной группы — ХБП стадии С3.

Статистический анализ проводили с использованием программы StatTech v. 4.1.2 (разработчик — ООО «Статтех», Россия). Количественные показатели оценивали на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Колмогорова — Смирнова. Категориальные данные описывали с указанием абсолютных значений и процентных долей. Сравнение двух групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, при условии равенства дисперсий выполнялось с помощью t-критерия Стьюдента. Сравнение двух групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполняли с помощью U-критерия Манна — Уитни. Сравнение процентных долей при анализе четырехпольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия χ2 Пирсона (при значениях ожидаемого явления более 10). Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты исследования

Исходная клиническая характеристика пациентов с подагрой, включенных в исследование (n=453), представлена в таблице 1.

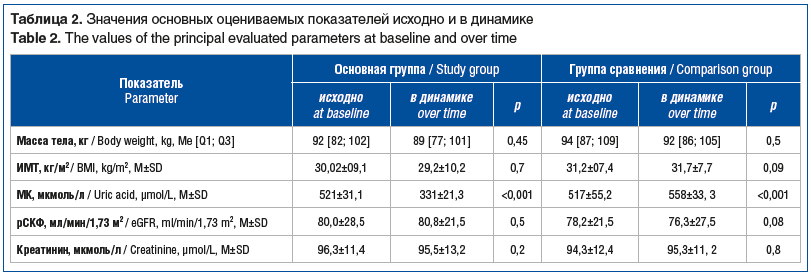

Продолжительность наблюдения в основной группе составила 1,81 [1,38; 2,03] года, в группе сравнения — 1,98 [1,70; 2,34] года (p=0,08). Как видно из представленных в таблице 2 данных, пациенты обеих групп характеризовались отсутствием внутригрупповых статистически значимых различий показателей ИМТ, рСКФ, уровня креатинина в динамике наблюдения.

В основной группе сывороточный уровень МК снизился относительно исходных значений в среднем до 331,0±21,3 мкмоль/л, при этом средняя доза аллопуринола, принимаемая пациентами, составила 302,2±24,2 мг/сут. У пациентов, не принимавших уратснижающие препараты, напротив, сывороточный уровень МК увеличился до 558,0±33,3 мкмоль/л относительно исходных 517,0±55,0 мкмоль/л, что также было статистически значимо (p=0,001).

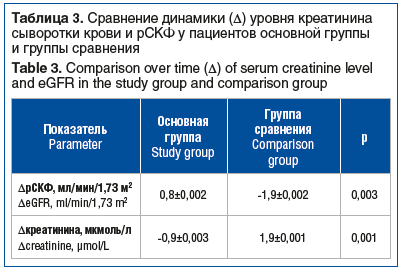

При сравнении Δкреатинина и ΔрСКФ между группами выявлены статистически значимые различия (табл. 3). Ни у одного из пациентов основной группы не было зафиксировано прогрессирования ХБП, среди пациентов группы сравнения таких было трое: в двух случаях зафиксировано снижение рСКФ <60 мл/мин/1,73 м2, в одном — <30 мл/мин/1,73 м2.

Обсуждение

Проблема поражения почек при подагре обоснованно считается наиважнейшей на протяжении по крайней мере последнего столетия [10], вероятность развития ХБП и уратного нефролитиаза при наличии данной патологии остается много выше популяционной и на сегодняшний день [5]. Среди возможных путей решения этой проблемы рассматривается длительное назначение уратснижающих препаратов, прежде всего ингибиторов ксантиноксидазы. Однако оценка их реального влияния на прогрессирование ХБП при подагре затруднена: проведение рандомизированных контролируемых исследований в этой группе больных невозможно, так как УСТ должна назначаться практически всем пациентам сразу после постановки диагноза [11].

Препаратом первой линии терапии подагры является ингибитор ксантиноксидазы аллопуринол, назначение адекватных доз которого в том числе пациентам с умеренным снижением почечной функции позволяет достичь целевого уровня МК сыворотки крови в 77–86% случаев и не приводит к увеличению частоты нежелательных эффектов [12, 13]. Так, в одном из первых интервенционных исследований, опубликованном еще в 1982 г., сравнили изменение СКФ у пациентов с подагрой, принимавших колхицин 0,5 мг 2 р/сут совместно с аллопуринолом в стандартной дозе 200 мг/сут (n=26), с изменением СКФ у получавших колхицин в виде монотерапии. Спустя 2 года от начала приема препаратов в группе аллопуринола СКФ возросла с 87±24 до 89±24 мл/мин/1,73 м2, что подтверждает полученные нами данные, а при изолированном приеме колхицина СКФ, напротив, снизилась с 98±17 до 91±16 мл/мин/1,73 м2 (p<0,02). Интересно, что хотя суточная доза аллопуринола была незначительной, стандартной и назначалась вне зависимости от исходного уровня МК, средний сывороточный уровень МК через 2 года терапии составил всего 0,28±0,07 ммоль/л, можно предположить, что едва ли не у всех принимавших препарат он должен был быть <360 мкмоль/л, а возможно, и <300 мкмоль/л [14].

Хотя именно стойкое снижение уровня МК в крови — основная цель и основной критерий эффективности терапии подагры, неясно, как достижение этой цели при приеме аллопуринола сопряжено с влиянием на почечную функцию. Достоинством дизайна нашего исследования является, таким образом, возможность сравнить, насколько динамика показателей функции почек будет разниться между пациентами, реально принимающими препарат в дозе, необходимой для поддержания целевого уровня МК в крови, и пациентами с «естественным» течением болезни (не принимающими уратснижающие средства).

Данная стратегия — постепенная эскалация дозы аллопуринола вплоть до достижения целевых показателей МК в крови — была оправдана и в нашем случае. Так, если игнорировать пациентов, которые не принимали назначенный им аллопуринол (n=179), то из оставшихся 364 у 274 (75,3%) сывороточный уровень МК был <360 мкмоль/л спустя не менее чем 12 мес. от начала терапии. При этом средняя доза аллопуринола, необходимая для достижения указанного уровня, была не столь высока, составив всего 302,2±24,2 мг/сут. В нашем случае суточная доза могла быть относительно небольшой по причине включения в исследование пациентов с исходно сниженной функцией почек (22,3% пациентов основной группы имели ХБП стадии С3), при которой эффективность низких доз аллопуринола выше, чем при сохранной функции [15]. Более того, вероятность достижения целевого уровня МК при назначении аллопуринола сопоставима у пациентов с разными стадиями ХБП. Так, титрование дозы аллопуринола у пациентов с подагрой, как и в нашей работе, при оценке через 2 года от начала терапии демонстрировало снижение уровня МК <360 мкмоль/л у пациентов со значением СКФ <30 мл/мин в 64,3% случаев, от ≥30 до <60 мл/мин — в 76,4%, ≥60 мл/мин — в 75,0% (р=0,65) [12]. При этом средние дозы аллопуринола составили соответственно 250±43, 365±22 и 460±19 мг/сут (р<0,001), при сопоставимой частоте нежелательных явлений. Наконец, результаты мультифакторного анализа показали, что ХБП не входит в число факторов, связанных с более низкими шансами достижения целевого уровня МК [16].

Результаты нашего исследования показали, что и сывороточный уровень креатинина, и значения СКФ у пациентов с подагрой, принимавших аллопуринол в дозе, достаточной для поддержания сывороточного уровня МК <360 мкмоль/л, оставались стабильными даже спустя почти 2 года от начала приема препарата, тогда как в группе сравнения сопоставимый по длительности срок наблюдения был связан со снижением СКФ, а динамика показателей демонстрировала статистически значимые различия между группами. В работе A.B. Vargas-Santos et al. [17], во многом схожей по дизайну с нашей, была проанализирована выборка из 4760 пациентов с впервые выявленным диагнозом подагры и принимавших аллопуринол в дозе ≥300 мг/сут (к слову, почти все (94,5%) пациенты принимали препарат именно в дозе 300 мг/сут, что соответствовало средней дозе аллопуринола в нашем исследовании) и точно такое же число пациентов, которым аллопуринол назначен не был, спустя почти 5 лет от момента постановки диагноза. Исходные значения СКФ (77,0 мл/мин/1,73 м2) были сопоставимы с таковыми в нашей работе. Отношение рисков прогрессии ХБП до стадии С3 при приеме аллопуринола составило 0,87 (95% доверительный интервал 0,77–0,97), тогда как прием меньших доз аллопуринола на прогрессирование ХБП никак не влиял. В нашей работе ни у одного из пациентов, принимавших аллопуринол, подобной прогрессии ХБП до стадии С3 или С4 не было, у не получавших УСТ вероятность этого была, хоть и оказалась относительно невелика (1,67%), что можно объяснить недостаточной длительностью наблюдения, различия были статистически значимыми (р<0,05). Как и в нашем случае, авторы констатируют отсутствие неблагоприятного влияния на функцию почек, однако к ограничениям цитируемой работы следует отнести отсутствие каких-либо данных о сывороточном уровне МК. M. Novella-Navarro et al. [18] проанализировали влияние на почечную функцию 12-месячной терапии ингибиторами ксантиноксидазы (аллопуринол и фебуксостат) у 50 пациентов с диагнозом подагры и ХБП стадии С3, используя принцип таргетного применения препаратов (достижения сывороточного уровня МК <5–6 мг/дл в течение 6 мес. после назначения соответствующей терапии). Дозы препаратов не лимитировались, что позволило достичь указанной цели в 82% случаев. На каждый 1 мг/дл снижения МК наблюдалось улучшение рСКФ на 1,5 мл/мин/1,73 м2 (p<0,001). На результат не влияли прием колхицина, возраст, пол и курение, а также принимаемый препарат (аллопуринол или фебуксостат). Отсутствие различий между препаратами в отношении динамики СКФ авторы объясняют именно таргетным подходом, определяющим возможность назначения более высоких, чем принято, доз аллопуринола, путем их прогрессивной эскалации вплоть до достижения целевых значений МК. Помимо малой выборки, к недостаткам работы следует отнести отсутствие группы сравнения.

Далеко не все исследования демонстрируют без-апелляционный ренопротективный эффект ингибиторов ксантиноксидазы, однако, как правило, это исследования при ГУ, не ставящие целью снижение МК до определенных значений, дозы препаратов лимитированы, из исследований традиционно исключались участники с прогрессирующей ХБП или, если они были включены, не сообщалось о результатах в группах, стратифицированных по функции почек [7, 19]. Таким образом, накопление новых данных — единственно верный путь расширения наших знаний о проблеме.

Заключение

Данное исследование затрагивает важный аспект лечения подагры, фокусируясь на УСТ и ее влиянии на функцию почек, что является критически важным для пациентов с этим заболеванием. Работа оценивает не только прямое влияние аллопуринола на уровень МК при должном титровании дозы, но и его потенциальное благотворное воздействие на сохранение функции почек, что позволяет рассматривать терапию в более широком контексте управления подагрой. Полученные результаты показали, что прием аллопуринола в дозе, достаточной для достижения сывороточного уровня МК <360 мкмоль/л, способствует сохранению почечной функции у пациентов с подагрой, подчеркивая важность достижения целевых уровней МК, в том числе для профилактики почечных осложнений. Как у любого ретроспективного исследования, ограничения исследования связаны с возможностью смещения данных и ограниченной возможностью установления причинно-следственных связей. Без рандомизированного контроля трудно полностью исключить влияние неучтенных переменных, которые могли повлиять на результаты, таких как различия в образе жизни пациентов, сопутствующее лечение и т. д. Несмотря на достаточно большое количество участников, результаты не могут полностью отражать воздействие аллопуринола на все категории пациентов с подагрой из-за специфики выборки и критериев включения. Тем не менее работа может служить основой для будущих исследований в этой области.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Елисеев Максим Сергеевич — к.м.н., заведующий лабораторией микрокристаллических артритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой; 115522, Россия, г. Москва, Каширское ш., д. 34А; ORCID iD 0000-0003-1191-5831.

Желябина Ольга Владимировна — младший научный сотрудник лаборатории микрокристаллических артритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой; 115522, Россия, г. Москва, Каширское ш., д. 34А; ORCID iD 0000-0002-5394-7869.

Контактная информация: Елисеев Максим Сергеевич, e-mail elicmax@rambler.ru.

Источники финансирования: работа выполнена в рамках фундаментальной научной темы «Разработка междисциплинарной персонализированной модели оказания помощи пациентам с аутовоспалительными дегенеративными заболеваниями» № 1021051403074-2.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 14.02.2024.

Поступила после рецензирования 08.03.2024.

Принята в печать 31.03.2024.

ABOUT THE AUTHORS:

Maxim S. Eliseev — C. Sc. (Med.), Head of the Laboratory of Microcrystalline Arthritis, V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology; 34A, Kashirskoye road, Moscow, 115522, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-1191-5831.

Olga V. Zhelyabina — Junior Researcher, V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology; 34A, Kashirskoye road, Moscow, 115522, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-5394-7869.

Contact information: Maxim S. Eliseev, e-mail: elicmax@rambler.ru.

Financing Disclosure: this work has been conduced within the framework of the fundamental scientific topic «Development of aen interdisciplinary individual model of medical care for patients with autoinflammatory neurodegenerative diseases» No. 1021051403074-2.

There is no conflict of interest.

Received 14.02.2024.

Revised 08.03.2024.

Accepted 31.03.2024.