Введение

В настоящее время известно большое количество причин возникновения острого нарушения мозгового крово-обращения (ОНМК) в результате патологии прецеребральных артерий. Одной из достаточно редких считают механическое воздействие костных и хрящевых структур на внутреннюю сонную артерию, в том числе шилоподъязычный синдром, или синдром Игла.

Данный синдром представляет собой заболевание, характеризующееся в большинстве случаев удлинением шиловидного отростка височной кости и проявляющееся различными симптомами в результате раздражения близко расположенных нервных, сосудистых и мышечных структур [1]. Ввиду малой осведомленности специалистов данное состояние редко диагностируется. Так, пациенты могут длительное время наблюдаться у специалистов разного профиля (стоматологов, оториноларингологов и неврологов) без значимого результата.

Актуальность рассмотрения данного заболевания определяется недостаточной осведомленностью как специалистов общего профиля, так и неврологов, занимающихся сосудистой патологией мозга. Возможность развития ишемического инсульта у лиц молодого возраста с развитием выраженного неврологического дефицита обусловливает социальную значимость этой патологии.

Первыми исследователями, описавшими аномалии шиловидного отростка, были A. Vesalius, D. Marchetti и J. Morgagni [2, 3]. Описание форм шилоподъязычного синдрома принадлежит W. Eagle. В 1937 г. он выделил 2 формы синдрома: шилоподъязычную и шилокаротидную [2, 3].

Шилоподъязычная (или шилоглоточная) форма, как правило, характеризуется хронической рецидивирующей болью в глубине боковой области лица с иррадиацией в корень языка, глотку, подбородок, область височно-нижнечелюстного сустава и ухо, ощущением инородного тела в глотке, ограничением объема открывания рта, шумом в ушах, а также дисфагией разной степени выраженности [4].

Шилокаротидная форма, являясь более редкой, обычно характеризуется острыми сосудистыми эпизодами. В данном случае причиной является механическое воздействие удлиненного шиловидного отростка на внутреннюю и наружную сонные артерии.

Несмотря на то, что, по данным литературы, синдром возникает в результате ирритации или компрессии анатомических структур удлиненным шиловидным отростком или оссифицированной шилоподъязычной связкой, описанные изменения часто обнаруживаются и у здоровых людей. Так, удлинение шиловидного отростка встречается у 10–30% взрослых людей, однако клинически значимым оно становится лишь у 4% [5]. Следовательно, существуют дополнительные факторы, обусловливающие развитие шилоподъязычного синдрома, а именно топографо-анатомические взаимоотношения с окружающими органами и тканями: чем шиловидный отросток длиннее и больше искривлен, тем меньший угол отклонения необходим для появления симптомов. К опосредованным причинам развития шилоподъязычного синдрома относят: тонизиллэктомию, перелом вследствие травмирования шиловидного отростка, дисфункциональное развитие мышц вокруг отростка, болезнь Форестье, травму глотки [6].

Шилокаротидная форма синдрома Игла выявляется существенно реже, чем шилоподъязычная форма. Она в первую очередь характеризуется отклонением шиловидного отростка, его контактированием с одной из сонных артерий и раздражением симпатического сплетения. При хроническом течении это обусловливает возникновение болей в теменной и орбитальной областях (при вовлечении внутренней сонной артерии), в нижней части височной и ретроорбитальной областей (при поражении наружной сонной артерии). Обычно боль нарастает при физической деятельности, наклонах вперед, поворотах головы, сне в неудобной позе. Дополнительными непостоянными симптомами являются: головокружение, учащенное потемнение в глазах, предобморочные состояния, общая утомляемость со снижением работоспособности, нарушения сна [1].

Наиболее угрожающими являются острые цереброваскулярные проявления шилокаротидного синдрома. Описаны клинические примеры развития кратковременной очаговой неврологической симптоматики (в рамках транзиторной ишемической атаки) при повороте головы в пораженную сторону; большинство таких пациентов предъявляли жалобы на предшествующие тупые боли в глотке или шее [7]. Выраженная компрессия внутренней сонной артерии шиловидным отростком в некоторых случаях становится причиной диссекции с развитием интрамуральной гематомы и стенозированием сосудистого просвета, что приводит к острой длительной редукции кровотока и развитию ишемического инсульта. Данный эффект некоторые авторы называют феноменом «ножевого саморанения» [8]. Однако имеются сведения о том, что аналогичный эффект может быть обусловлен спазмированной шилоглоточной мышцей или измененной шилоглоточной связкой [9]. Зачастую развитию симптоматики предшествовали резкие повороты шеи или форсированные движения головы. Дополнительными неблагоприятными факторами являются варианты строения сонных артерий: высокая или ротационная бифуркация, различные варианты элонгации и извитости [10].

Несмотря на то, что публикации о рассматриваемом конфликте анатомических структур с развитием сосудистой катастрофы стали появляться еще с конца прошлого века, знания неврологов об этом патологическом состоянии остаются недостаточными. Более широкая осведомленность об этом синдроме сосудистых, челюстно-лицевых и эндоваскулярных хирургов сделала возможным развитие хирургического лечения. Ввиду того, что на данный момент не существует клинических рекомендаций и руководств по лечению сосудистых осложнений синдрома Игла, крайне важным становится мультидисциплинарный подход с целью достижения благоприятного эффекта лечения [11].

В качестве иллюстрации приводим собственное клиническое наблюдение пациента с нетипичными проявлениями шилокаротидного синдрома.

Содержание статьи

Клиническое наблюдение

В клинику в экстренном порядке доставлен мужчина 45 лет после серии генерализованных судорожных приступов с тоническим напряжением правых конечностей. Ввиду возможного постиктального состояния и глубокого оглушения отсутствовала адекватная вербальная активность. Очаговая неврологическая симптоматика включала правосторонний прозопарез и повышение мышечного тонуса в правых конечностях по спастическому типу.

Анамнестически известно, что в течение последних двух суток периодически беспокоила головная боль, затруднение носового дыхания и повышение артериального давления, а судорожные приступы возникли после многократного чиханья и кашля. Указаний на предшествующую краниофациальную травму не было.

Выполненная компьютерная томография выявила сомнительный очаг ишемии в левой височной доле, а также признаки полисинусита. В связи с этим проведена магнитно-резонансная томография, в том числе в режиме DWI (время от появления симптомов — 1 ч): патологии головного мозга и интракраниальных сосудов не выявлено. Электроэнцефалография выявила эпизодические единичные и групповые редуцированные комплексы эпиактивности в левой лобно-центральной области. Значимых изменений в результатах лабораторных исследований не обнаружено.

За время проведения указанных обследований (в течение 1,5 ч) очаговая неврологическая симптоматика регрессировала. Была дана предварительная оценка как «состояние после серии генерализованных судорожных приступов», назначен внутривенно леветирацетам 2000 мг/сут.

Через 8 ч отмечена отрицательная динамика в виде угнетения сознания до сопора. Однако при нейровизуализации очаговых изменений головного мозга в динамике обнаружено не было. Исследование ликвора также не выявило каких-либо отклонений. Изменена противоэпилептическая терапия: леветирацетам 3000 мг и тиопентал натрия 2000 мг/сут, тем не менее при 16-часовом ЭЭГ-мониторировании сохранялись единичные разряды эпиактивности на фоновой записи медикаментозной седации.

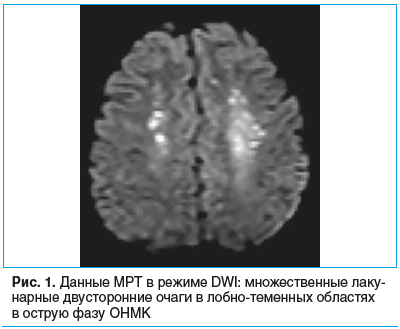

Магнитно-резонансное сканирование спустя 24 ч от начала заболевания показало ишемическое повреждение головного мозга в обоих каротидных бассейнах (рис. 1).

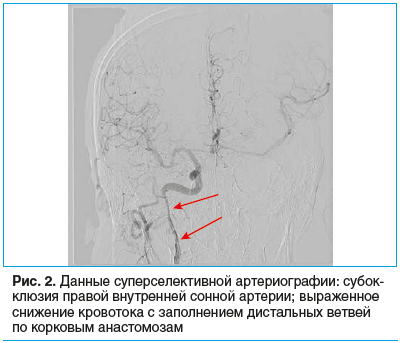

Компьютерное моделирование и суперселективная артериография брахиоцефальных артерий выявили протяженное тромбирование обеих внутренних сонных артерий в цервикальном отделе: справа — с формированием суб-окклюзии (рис. 2), слева — с полной окклюзией с интракраниальным заполнением по соединительным артериям. Рентгенологическая картина изменений не исключала формирование диссекции с обеих сторон. Проведение эндоваскулярного хирургического лечения было отложено.

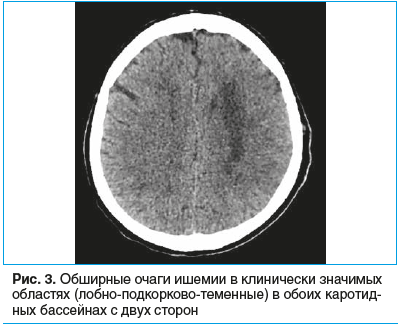

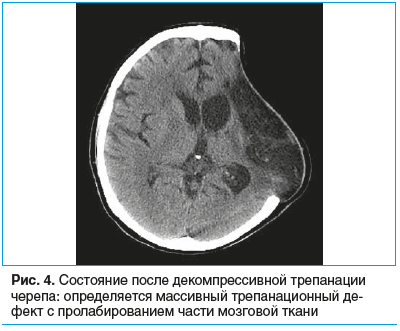

В последующем проводились медикаментозное лечение (антиоксидантная, антитромботическая, антикоагулянтная, церебропротективная терапия) и нейрореабилитационные мероприятия. Ввиду отсутствия повторных судорожных приступов антиэпилептическая терапия была отменена. Основной диагноз: ишемический инсульт в обоих каротидных бассейнах на фоне спонтанной двусторонней диссекции внутренних сонных артерий с формированием очагов ишемии в обеих подкорковых, лобно-теменных и правой височной областях. Грубая сенсорно-моторная афазия. Правосторонняя центральная гемиплегия. Однако избежать нарастающего отека головного мозга не удалось, в связи с чем на 14-е сутки выполнена декомпрессивная гемикраниоэктомия, приведшая к регрессу дислокационного синдрома (рис. 3, 4).

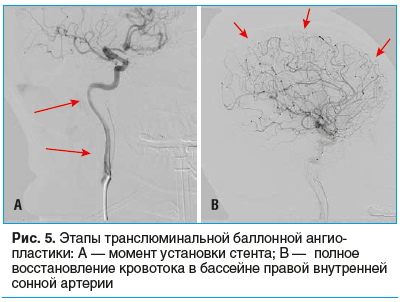

Через 5 сут после краниоэктомии выполнена транслюминальная баллонная ангиопластика правой внутренней сонной артерии с имплантацией стента 7×50 мм и дилатацией баллонными катетерами (рис. 5А) с полным восстановлением просвета сосуда (рис. 5B).

В последующем на протяжении года проводилась реабилитация пациента как в условиях стационара, так и амбулаторно. Благодаря этому оказалось возможным уменьшить выраженность афазии, правостороннего гемипареза, нарастить объем активных движений и функциональной активности ведущих конечностей, а также улучшить функции передвижения и самообслуживания.

Несмотря на выявленную тромбофилическую предрасположенность (F13, ITGA2, ITGB3, PAI) и проводимую вторичную профилактику тромботических событий, диагностический поиск генеза основного заболевания был продолжен в стационарных условиях. Кардиоэмболический фактор был исключен после неоднократной эхокардиографии и многосуточного холтеровского мониторирования. Дополнительной значимой причиной развития двусторонней диссекции сонных артерий оказался шилокаротидный синдром. Выявление деформированных и аномально удлиненных шиловидных отростков с обеих сторон оказалось возможным при последующей 3D-реконструкции костей черепа (рис. 6). Диагностический поиск осложнился тем, что пациенту до начала заболевания не проводилась рентгенологическая визуализация костей черепа.

Обсуждение

Учитывая исходное тяжелое состояние пациента, нетипичную картину проявлений ишемического инсульта, необходимость проведения хирургического лечения, выявленный полиморфизм генов свертывающей системы крови, а также положительную динамику проводимой терапии, заподозрить патологию шиловидного отростка не было никаких оснований. Кроме того, в литературе отсутствуют данные об одновременно возникшем двустороннем шилокаротидном синдроме. Также у пациента на протяжении 45 лет отсутствовали какие бы то ни было проявления синдрома Игла, что не позволило рассматривать данную причину как основополагающую в формировании сосудистой проблемы. В дальнейшем проводилась активная поэтапная нейрореабилитация, а также медикаментозная терапия (клопидогрел 75 мг и фолиевая кислота 5 мг) длительный период.

Заключение

Лечение инсультов является сложной мультидисциплинарной задачей. В случаях развития диссекции сонных артерий в алгоритм обследования следует включать целенаправленную оценку формы и расположения шиловидных отростков. Наличие форсированных движений головы и шеи в дебюте заболевания может явиться основным этио-логическим фактором шилокаротидного синдрома. Свое-временная и точная диагностика дает возможность выбора правильной тактики лечения и способствует уменьшению выраженности неврологических расстройств.

Особо важна широкая информированность и настороженность врачей относительно редких форм сосудистой патологии, обусловленных анатомическими отклонениями, в том числе в отношении синдрома Игла. В настоящее время отсутствуют клинические рекомендации по лечению данного синдрома при наличии сосудистого поражения. Следовательно, в основу терапии должен быть положен персонифицированный осознанный подход с оценкой рисков и пользы.

С учетом разнообразия клинических проявлений, в том числе при проиллюстрированном крайне редком двустороннем шилокаротидном синдроме, необходимо проведение дальнейшего углубленного исследования данной проблемы.

Информация с rmj.ru