Актуальные вопросы ведения пациентов высокого и очень высокого риска — на что врач должен обратить внимание?

Популяционная стратегия направлена на изменение факторов образа жизни и окружающей среды, которые увеличивают риск развития ССЗ среди всего населения. Стратегия ведения пациентов высокого риска имеет непосредственное отношение к пациентам группы высокого риска, ключевым признаком которых является отсутствие у них клинических проявлений атеросклероза. Она предполагает выявление лиц с высоким риском развития ССЗ среди пациентов без клинических проявлений атеросклероза и осуществление многофакторной профилактики. По своей сущности стратегия ведения пациентов высокого риска — это то же самое, что и первичная профилактика. Пациенты с клиническими проявлениями атеросклероза (коронарными, мозговыми, периферическими) являются объектом вторичной профилактики, которая направлена на предупреждение прогрессирования ССЗ [4]. Если говорить о стратегии ведения пациентов высокого риска, то за последние годы произошли серьезные изменения и возросло значение медикаментозной составляющей ведения таких больных.

Содержание статьи

Антигипертензивная терапия

Согласно новым Европейским рекомендациям по диагностике и лечению АГ, в настоящее время для терапии АГ рекомендованы 5 классов антигипертензивных препаратов: диуретики, бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), антагонисты рецепторов к ангиотензину II. Пациентам с АГ высокого риска требуется незамедлительное назначение комбинированной антигипертензивной терапии. Независимо от выбора препарата необходимо добиться основной задачи антигипертензивной терапии — достижения целевого уровня АД, за который принимают АД

Липидснижающая терапия

Исследования последних лет существенно расширили нишу применения липидснижающей терапии. В настоящее время липидснижающая терапия показана не только пациентам с ССЗ, но и рекомендована как средство первичной профилактики. Убедительным свидетельством этого является досрочно завершенное крупное рандомизированное исследование ASCOT-LL [6]. В это исследование по изучению эффективности аторвастатина для первичной профилактики ИБС включали 10 305 пациентов 40–79 лет с умеренной АГ, отсутствием ИБС в анамнезе, но как минимум с 3 факторами риска ее развития. Результаты исследования показали, что прием аторвастатина в течение 3,5 года убедительно снизил комбинированный риск нефатального инфаркта и смерти от ишемической болезни сердца (ИБС) (-36%), суммарный риск ССО и потребность в реваскуляризации (-21%), риск коронарных осложнений (-29%), инсультов (-27%) и возникновения стабильной ИБС (-41%).

По итогам исследования ASCOT-LL очевидна необходимость профилактического назначения статинов пациентам с АГ и дополнительными факторами ССР — даже при нормальных или слегка повышенных уровнях атерогенных фракций липидного спектра плазмы. Целесообразность назначения статинов при первичной профилактике была подтверждена метаанализом (свыше 70 тыс. человек), результаты которого были опубликованы в 2009 г. Действие статинов сравнивали с плацебо, другой активной терапией или стандартным лечением у лиц без ССЗ, но с факторами риска их развития [7]. Липидснижающая терапия достоверно снижала общую смертность на 12%, риск основных коронарных осложнений — на 30%, основных цереброваскулярных осложнений — на 19%. При этом снижение риска развития конечных точек не зависело от возраста (моложе 65 и старше 65 лет), пола, наличия СД. Данный метаанализ продемонстрировал эффективность статинов для первичной профилактики ССЗ, сравнимую с пользой статинов при вторичной профилактике в отношении снижения факторов риска (ФР) смерти от всех причин, основных коронарных и цереброваскулярных осложнений.

Однако в реальной клинической практике ситуация с лечением дислипидемии далека от идеальной. В исследовании АРГО изучали ведение пациентов высокого и очень высокого ССР в реальной клинической практике, его соответствие действующим рекомендациям по лечению дислипидемии Европейского общества кардиологов и Европейского общества атеросклероза (2011), а также Российского кардиологического общества и Национального общества по изучению атеросклероза (2012) [8, 9]. В анализ включали пациентов в возрасте 30 лет и старше, обратившихся к участковым терапевтам или кардиологам поликлиник в период с октября 2013 по июль 2014 г. Каждый пациент заполнял специальную анкету. При этом определение уровня общего холестерина (ОХС) проводили без специальной подготовки пациента при помощи портативного фотометрического анализатора крови, позволяющего в течение 3 мин определить этот показатель. В окончательный анализ вошли данные 18 273 пациентов (58,9% женщин). Гиперхолестеринемия выявлена у 81,3% женщин и 78,9% мужчин. При этом статины не были назначены почти половине пациентов. Даже у пациентов очень высокого ССР целевого уровня ОХС (

Антиагрегантная терапия

До недавнего времени аспирин в малых дозах рекомендовали в качестве антиагрегантной терапии не только при вторичной, но и при первичной профилактике [11, 12]. Однако известно, что соотношение эффективности и безопасности применения аспирина при вторичной профилактике превосходит аналогичный показатель при применении данного препарата в качестве средства первичной профилактики. В связи с этим необходимы индивидуальный подход и оценка отношения польза/риск при назначении аспирина для первичной профилактики ССО. В новых Европейских рекомендациях по профилактике ССЗ в клинической практике, а также по диагностике и лечению АГ антиагреганты не рекомендуется применять в качестве средства первичной профилактики. Назначение аспирина оправданно только у пациентов с ССЗ [13, 14].

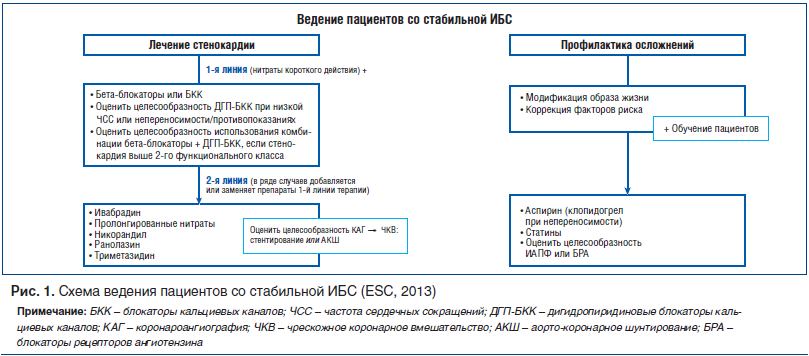

Актуальность выявления пациентов высокого риска определяется тем, что такие лица в общей массе кардиологических больных составляют подавляющее большинство, поэтому основная доля осложнений приходится именно на эту группу. Своевременное выявление пациентов с высоким риском и правильная стратегия их ведения могут существенно снизить частоту осложнений ССЗ.Если проанализировать ситуацию с ведением пациентов очень высокого риска на примере больных стабильной стенокардией (рис. 1), можно отметить, что она состоит из двух разделов: применения препаратов для устранения симптомов (нитратов, бета-блокаторов, антикоагулянтов) и назначения средств, улучшающих прогноз (статинов, антиагрегантов, иАПФ и блокаторов РААС).

Если значение статинов и антиагрегантов в снижении риска осложнений, как правило, врачам более известно, то роль блокаторов РААС обычно менее понятна.

Роль ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента в лечении заболеваний, связанных с атеросклерозом

Гипотезу о возможности улучшения прогноза у больных очень высокого ССР с использованием иАПФ проверяли в ряде крупных многоцентровых исследований: HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation Study), EUROPEA (EURopean trial ON reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease), PEACE (Prevention of events with Angiotensin-converting Enzyme inhibition). Особо следует выделить исследование HOPE [14], в котором участвовали 9297 пациентов с подтвержденным атеросклерозом различной локализации (коронарной болезнью сердца, поражением периферических артерий, инсультом) или СД и по крайней мере еще одним фактором риска. Больным назначали плацебо или иАПФ рамиприл (с титрованием дозы от 1,25 до 10 мг) и продолжали наблюдение в среднем 5 лет. При этом АГ была только у половины пациентов, включенных в исследование. Таким образом, рамиприл назначали не с целью снижения АД, а с целью улучшения прогноза. Терапия рамиприлом привела к снижению частоты инфаркта миокарда (ИМ), мозгового инсульта (МИ). Первичная конечная точка (сердечно-сосудистая смерть, ИМ или инсульт) была зарегистрирована у 17,8% больных группы плацебо и 14,0% больных группы рамиприла — снижение риска на 22%, р

Протективный эффект иАПФ связан с улучшением эндотелиальной функции. Как известно, иАПФ увеличивают уровень тканевого брадикинина [16, 17] — мощного стимулятора высвобождения эндотелийзависимых факторов релаксации: NO, эндотелийзависимого фактора гиперполяризации и простациклина (PGI2). Еще одним механизмом действия иАПФ является блокада образования ангиотензина II, индуктора оксидантного стресса, снижающего активность NO. Ингибирование АПФ может восстанавливать баланс между двумя вазоактивными системами [18]. Двойной механизм действия иАПФ — блокирование образования ангиотензина II и предупреждение разрушения брадикинина, который стимулирует синтез эндотелиального NO, обусловливает дополнительный ангиопротективный эффект этого класса препаратов.

Протективный эффект рамиприла и периндоприла не относится ко всему классу иАПФ, поскольку для других представителей отсутствует доказательная база. Так, в плацебо-контролируемом исследовании PEACE с участием 8290 пациентов со стабильной стенокардией без признаков сердечной недостаточности добавление 4 мг трандолаприла на фоне основной терапии не привело к дополнительному снижению осложнений [19]. Аналогично в плацебо-контролируемом исследовании CAMELOT (The Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrence of Thrombosis), в котором участвовал 1991 пациент со стабильной ИБС без признаков сердечной недостаточности, добавление 20 мг эналаприла к основной терапии не приводило к более выраженному снижению осложнений по сравнению с пациентами, получавшими плацебо [20]. В связи с этим в Российских рекомендациях по диагностике и лечению стабильной стенокардии, выпущенных Минздравом в 2016 г., для улучшения прогноза таким больным рекомендуется назначать рамиприл либо периндоприл. Антиатерогенный эффект рамиприла был продемонстрирован в исследовании SECURE (Study to Evaluate Carotid Ultrasound changes in patients treated with Ramipril and vitamine E), которое проводили в рамках HOPE. В нем изучали влияние рамиприла на состояние сонных артерий, которое оценивали ультразвуковым методом. Было показано, что длительная терапия рамиприлом тормозила прогрессирование каротидного атеросклероза у больных с атеросклерозом или СД, не имевших сердечной недостаточности [21]. Во многом благодаря этому исследованию в Европейских рекомендациях по лечению АГ 2007 г. появилась новая ниша применения иАПФ — сопутствующий атеросклероз сонных артерий [22]. Вазопротекторный эффект рамиприла имеет большое клиническое значение. Практикующим врачам очень важно знать, что на российском фармацевтическом рынке успешно используется дженерик рамиприла — Хартил. Кроме традиционных показаний (АГ, сердечная недостаточность, диабетическая нефропатия) препарат рекомендуют назначать практически при всех клинических проявлениях атеросклероза с целью снижения риска развития ИМ, МИ и сердечно-сосудистой смертности у пациентов. К этой категории пациентов относятся больные с подтвержденной ИБС (с ИМ в анамнезе или без него), пациенты, перенесшие чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику, коронарное шунтирование, с инсультом в анамнезе и пациенты с окклюзионными поражениями периферических артерий.

Заключение

Завершая обзор, мы хотели отметить проблемы по ведению пациентов высокого и очень высокого риска, с которыми сталкивается практикующий врач. Проблема пациентов высокого риска состоит в том, что, в отличие от пациентов очень высокого риска, они менее мотивированы на лечение (факторы риска «не болят»). Поэтому и возникает несоответствие между необходимостью интенсивного медикаментозного лечения и слабой мотивацией таких пациентов к лечению. Что касается пациентов очень высокого риска, то они больше мотивированы на лечение, однако проблема заключается в том, что врачи не всегда делают полноценные назначения из-за сложившихся стереотипов. Это касается прежде всего назначения иАПФ при стабильно протекающей ИБС. Согласно сложившимся стереотипам, иАПФ рассматривают прежде всего как антигипертензивные препараты. Однако, как следует из настоящего обзора исследований, необходимо по-новому взглянуть на возможности этой группы лекарственных препаратов. Традиционные ниши применения иАПФ (АГ, сердечная недостаточность) в последние годы расширились благодаря мощному вазопротекторному эффекту иАПФ, что открывает новые клинические возможности их применения в плане замедления прогрессирования заболеваний, связанных с атеросклерозом, и улучшения прогноза. Вместе с тем надо четко понимать, что указанный эффект не является классовым, а характерен только для рамиприла и периндоприла. По крайней мере, опираясь на данные доказательной медицины, можно говорить о протективном эффекте в отношении прогрессирования ССЗ только этих двух препаратов. Таким образом, практикующий врач должен придерживаться золотого правила ведения пациентов на любом этапе сердечно-сосудистого континуума — стремиться к максимальному снижению риска ССО.

Информация с rmj.ru