В статье представлены результаты исследования, посвященного изучению наследственной несиндромальной офтальмологической патологии детского населения Карачаево-Черкесской Республики. Приводятся структура и особенности нозологического спектра наследственной патологии органа зрения.

Содержание статьи

Введение

Данная статья является продолжением ранее опубликованных результатов генетико-эпидемиологического обследования детского населения Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) [1]. В предыдущей статье описаны особенности груза несиндромальных наследственных болезней органа зрения и частичные результаты молекулярно-генетической диагностики с приведением клинических примеров. В настоящей публикации представлены особенности нозологического спектра наследственной офтальмопатологии.

С учетом клинического полиморфизма генетически гетерогенной группы заболеваний генетико-эпидемиологические исследования позволяют определить особенности нозологического спектра, отягощенность и распространенность регион-специфичных наследственных патологий.

Цель работы: изучить особенности нозологического спектра наследственной несиндромальной офтальмологической патологии среди детского населения КЧР.

В работе приводятся результаты генетико-эпидемиологического обследования детского населения КЧР, направленного на выявление несиндромальной наследственной офтальмопатологии. Проведенные исследования позволяют не только уточнять дифференциальную диагностику заболевания, но и расширить наши представления о клиническом течении заболевания и корректировать лечение.

Материал и методы

Проведено комплексное генетико-эпидемиологическое обследование популяции КЧР (410 367 человек), 90 739 из которых составили дети. Среди обследованных — в основном карачаевцы (41%) и русские (31,6%). Выборку составил 121 ребенок (0–18 лет) из 109 неродственных семей. От всех официальных представителей детей (родителей) получено письменное информированное согласие на обработку персональных данных, проведение обследования, выполнение исследований и публикацию в средствах массовой информации. Исследование одобрено этическим комитетом ФГБНУ «МГНЦ».

Для достижения цели использовались генетико-эпидемиологические, клинические, параклинические методы обследования. Метод проведения генетико-эпидемиологического обследования и протокол, разработанный сотрудниками ФГБНУ «МГНЦ», подробно описаны в предыдущей публикации [1].

Офтальмологическое обследование пациентов включало весь спектр современных методов. Применялись как рутинные методики диагностики глазных болезней (визометрия, скиаскопия, биомикроскопия, офтальмоскопия, определение цветоощущения и др.), так и специальные — в условиях амбулатории центральной районной больницы (ЦРБ) (определение глобальной электроретинограммы (ЭРГ), макулярной ЭРГ, ритмичной ЭРГ, зрительно вызванных потенциалов (ЗВП) на вспышку и паттерн, флуоресцентная ангиография глазного дна, ультразвуковое исследование органа зрения). Все пробанды и члены их семей осмотрены врачами других специальностей, в т. ч. генетиком, педиатром, неврологом. Сравнительный анализ выполнен при помощи t-критерия Стьюдента [2].

Результаты и обсуждение

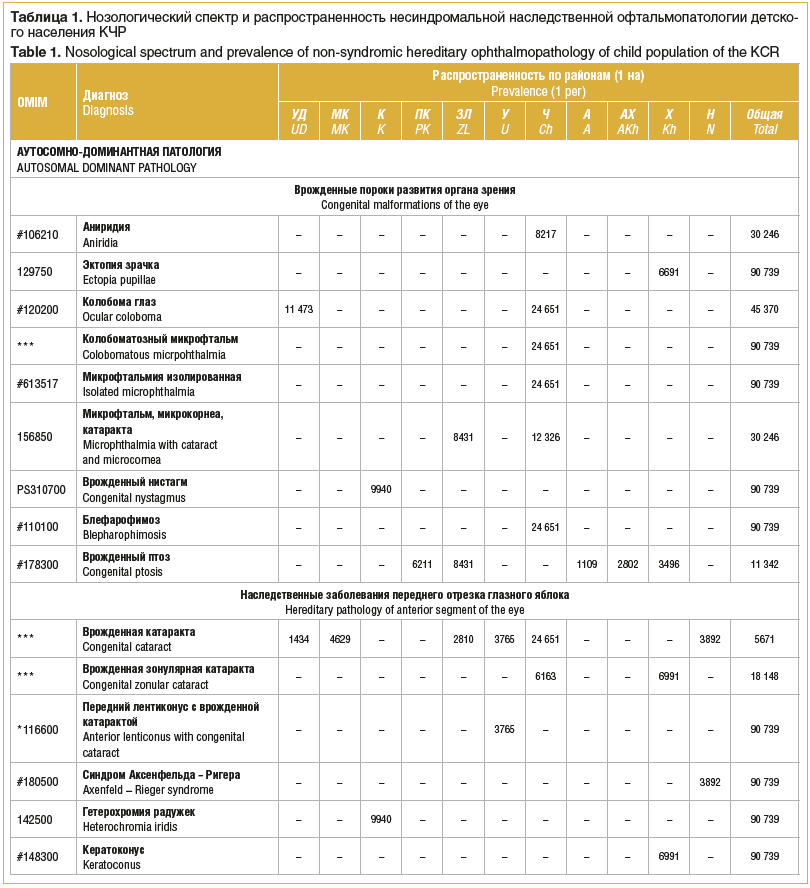

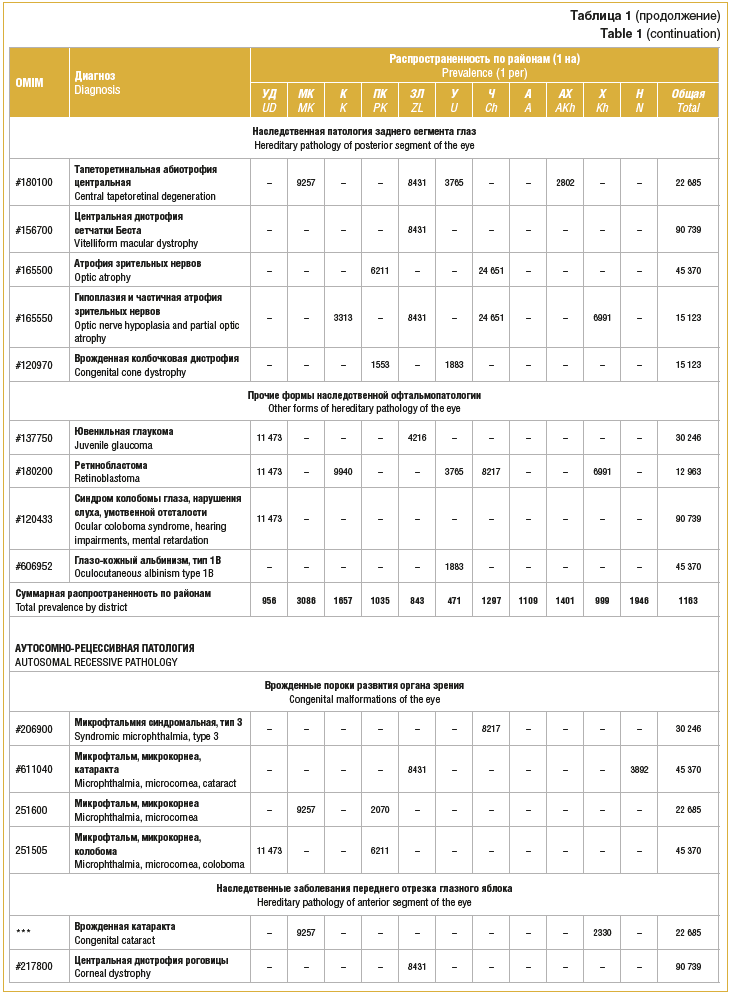

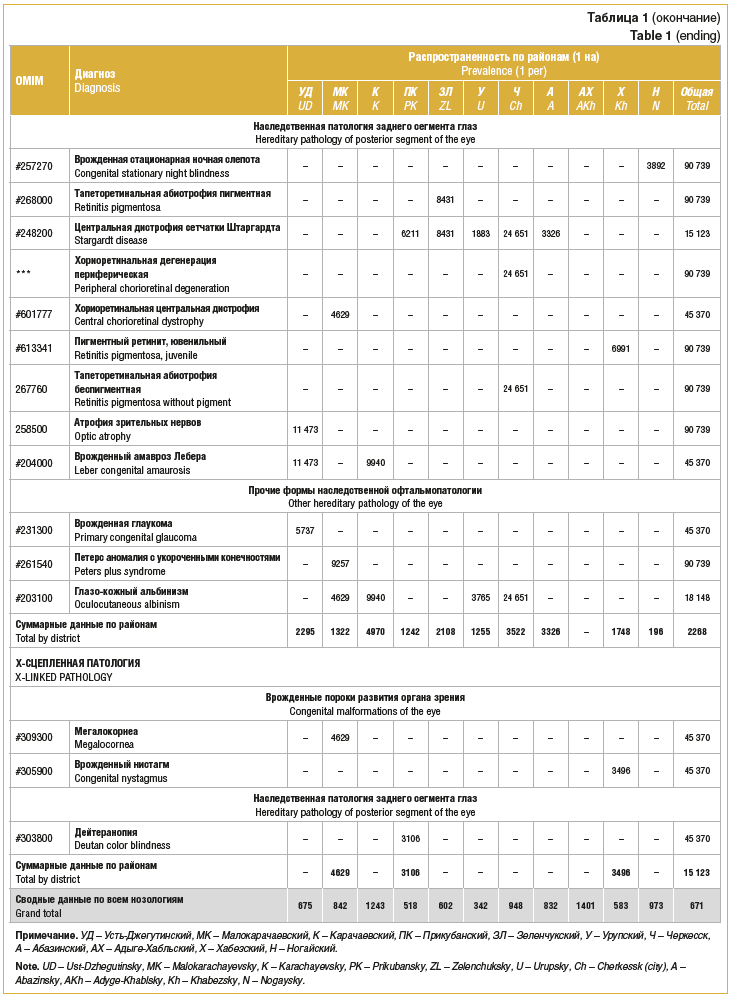

При анализе нозологического спектра выявлено, что большую долю составляют наследственные болезни органа зрения с аутосомно-доминантным наследованием (1:1163). Распространенность аутосомно-рецессивной патологии достигла 1:2268. Наименьшие значения распространенности — у заболеваний глаз с Х-сцепленным наследованием. Общая распространенность несиндромальной наследственной офтальмологической патологии среди детского населения КЧР составила 1:671.

В результате проведенного исследования детского населения КЧР выявлено преобладание наследственной патологии заднего сегмента глазного яблока — 36 больных из 29 семей (1:2520) и врожденных пороков развития органа зрения — 34 больных из 33 семей (1:2669). У 30 детей из 29 семей диагностированы заболевания переднего отрезка глаз (1:3025). В группе обследованных выявлены офтальмологические наследственные заболевания, затрагивающие несколько сегментов глаз (прочие формы). Данная патология установлена у 21 ребенка из 18 семей (1:4321) (табл. 1).

При анализе полученных данных по нозологическому спектру выявлено, что большой вклад в группу врожденных пороков развития вносят изменения собственно глазного яблока (клинически и генетически полиморфные формы микрофтальма) — 47% (16 больных). Группу заболеваний переднего отрезка в основном формирует наследственная патология хрусталика (врожденная катаракта, лентиконус) — 87% (26 пациентов). Нозологический спектр заднего сегмента глаз в 67% случаев связан с патологией сетчатки и/или хориоидеи (24 случая).

При сравнении полученных данных распространенности патологии с базой данных редких и орфанных заболеваний локального накопления в обследуемом регионе РФ не выявлено [4].

Заключение

В результате генетико-эпидемиологического обследования детского населения КЧР выявлен 121 ребенок

из 109 семей с несиндромальной наследственной офтальмологической патологией. Нозологический спектр представлен 45 формами. Большую часть наследственной глазной патологии составляют аутосомно-доминантные формы (t=2,3). Основной вклад в структуру спектра вносят врожденные пороки развития органа зрения и наследственная патология заднего сегмента глазного яблока (58%). Общая распространенность наследственной глазной патологии составила 1:671.

Источник финансирования/Acknowledgement

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18–015–00090 / Supported by Russian Foundation for Basic Research grant № 18–015–00090.

Сведения об авторах:

1Кадышев Виталий Викторович — к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии;

1Марахонов Андрей Владимирович — к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии;

1,2Куцев Сергей Иванович — д.м.н., профессор, член-корр. РАН, директор ФГБНУ «МГНЦ», заведующий кафедрой молекулярной и клеточной генетики, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России;

1,3Зинченко Рена Абульфазовна — д.м.н., профессор, зам. директора по научно-клинической работе; зав. лабораторией генетической эпидемиологии, профессор курса клинической фармакологии кафедры организационно-правового обеспечения медицинской и фармацевтической деятельности.

1ФГБНУ «МГНЦ». 115522, Россия, г. Москва, ул. Москворечье, д. 1.

2ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1.

3ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2.

Контактная информация: Кадышев Виталий Викторович, e-mail: vvh.kad@gmail.com. Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах. Конфликт интересов отсутствует. Статья поступила 06.12.2018.

About the authors:

1Vitalii V. Kadyshev — MD, PhD, Senior Researcher of the Laboratory of Genetic Epidemiology;

1Andrei V. Marakhonov — PhD, Biology, Senior Researcher of the Laboratory of Genetic Epidemiology;

1,2 Sergei I. Kutsev — MD, PhD, Professor, Сorresponding Member of RAS, Head of the Research Centre of Medical Genetics, Head of the Department of Molecular and Cell Genetics;

1,3Rena A. Zinchenko — MD, PhD, Professor, Deputy Director of the Scientific and Clinical Study, Head of the Laboratory of Genetic Epidemiology.

1Research Center of Medical Genetics. 1, Moskvorechie str., Moscow, 115522, Russian Federation.

2Pirogov Russian National Research Medical University. 1, Ostrovityanova str., Moscow, 117997, Russian Federation.

3Moscow Regional Research and Clinical Institute. 61/2, Shchepkina str., Moscow, 129110, Russian Federation.

Contact information: Vitalii V. Kadyshev, e-mail: vvh.kad@gmail.com. Financial Disclosure: no author has a financial or property interest in any material or method mentioned. There is no conflict of interests. Received 06.12.2018.

Порекомендуйте статью вашим коллегам

материал rmj.ru