Введение

Актуальность рассмотрения особенностей диагностики и лечения пациентов с явлениями компьютерного зрительного синдрома (КЗС) объясняется практически повсеместным распространением компьютерных технологий [1–4]. Следует подчеркнуть, что ведущей нозологической формой проявлений КЗС признается астенопия (по МКБ-10: Н53.1 «Субъективные зрительные расстройства»), при этом в большинстве работ спазматическая форма аккомодационной астенопии рассматривается как привычное избыточное напряжение аккомодации (ПИНА) [5–7]. Анализ литературных данных указывает лишь на единичные исследования, посвященные оценке астенической формы аккомодационной астенопии (АФАА) [8, 9]. Между тем данная форма астенопии характеризуется рядом отличительных особенностей, что, в свою очередь, требует рассмотрения указанных нарушений с позиций комплексной оценки, с учетом применения современных методов диагностики аккомодационной системы зрительного анализатора. Исходя из изложенного, целью настоящей работы явилось исследование клинико-функциональных и субъективных диагностических критериев АФАА у пациентов с КЗС.

Материал и методы

Обследовано 86 пациентов (172 глаза) — мужчин в возрасте 24–36 лет (средний возраст — 28,6±1,4 года). Основными критериями включения пациентов в исследование являлись: их профессиональная деятельность (не менее 2 лет) — зрительно-напряженный труд, связанный с электронными системами отображения информации (не менее 8 ч в день) и с достаточно высоким уровнем ответственности за конечный результат; наличие характерных для аккомодационной астенопии жалоб, свидетельствующих о стадиях субкомпенсации или декомпенсации (по рекомендациям экспертного совета по аккомодации и рефракции (ЭСАР) на основе стандартного анкетирования) [5]; слабомиопическая (с величиной сферического эквивалента не более 3,0 дптр) или эмметропическая рефракция; отсутствие патологии со стороны органа зрения (кроме рефракционных нарушений), а также психотравмирующих ситуаций (за последний год). В контрольную группу были включены 32 человека (мужчины в возрасте 25–35 лет, средний возраст — 28,0±1,2 года, с аналогичными критериями включения в исследование), профессиональная деятельность которых не была связана с электронными системами отображения информации, со стадией компенсации астенопии по ЭСАР. Клинико-функциональное обследование пациентов включало в себя проведение (по стандартным методикам [10]) визометрии (без коррекции и с оптической коррекцией); авторефрактометрии (до и после циклоплегии); определение характера зрения на четырехточечном цветотесте; офтальмоскопии центральных и периферических отделов глазного дна; исследование ближайшей, дальнейшей точек ясного зрения и объема абсолютной аккомодации (ОАА) на аппарате «АКА-01» (Россия), а также запасов относительной аккомодации (ЗОА).

Наряду с этим выполнялось исследование показателей аккомодационной способности глаза по методике объективной аккомодографии на приборе Righton Speedy-I (Righton, Япония). Обработка аккомодограмм осуществлялась с помощью специально разработанной компьютерной программы, позволяющей наряду с качественной оценкой определять количественные показатели: коэффициент микрофлюктуаций (КМФ), показатель устойчивости КМФ (σКМФ), коэффициент аккомодационного ответа (КАО), показатель устойчивости аккомодограммы (σКАО), коэффициент роста аккомодограммы, которые, по данным литературы, рассматриваются в качестве наиболее информативных при оценке аккомодационных нарушений у пациентов — работников зрительно-напряженного труда [8, 11]. Кроме того, выполнялось исследование субъективного зрительного статуса по апробированным опросникам «Качество зрительной жизни». Анкета включала в себя 25 вопросов, количественно оценивающих выраженность основных жалоб на зрение, а также профессиональные и бытовые аспекты зрительной деятельности обследуемого [12]. Также использовался «Субъективный психофизиологический зрительный статус», включающий в себя самооценку профессионально значимых психофизиологических качеств с учетом их весовых соотношений в общей (интегральной) субъективной психофизиологической оценке [13].

В качестве базовых критериев диагностики вида астенопии применялись следующие моно- или бинокулярные показатели:

наличие КЗС и сопутствующей АФАА — уменьшение ОАА (не менее чем на 25% от минимальной возрастной нормы) и (или) величина КАО — не более 0,1 (на одном или обоих глазах);

наличие КЗС и сопутствующего ПИНА — снижение (не менее чем на 20% от возрастной нормы) ЗОА и (или) величина КМФ — более 58,0 (на одном или обоих глазах).

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием прикладной компьютерной программы Statistica 8.0 (StatSoft Inc., США) на основе применения стандартных параметрических методов оценки среднего и ошибки среднего значения показателя (М±m), а также критерия Стьюдента. В общем виде статистически достоверными признавались различия, при которых уровень достоверности (p) составлял более 95% (p<0,05), более 99% (p<0,01) или более 99,9% (p<0,001), в остальных случаях различия признавались статистически недостоверными (p>0,05).

Содержание статьи

Результаты исследования

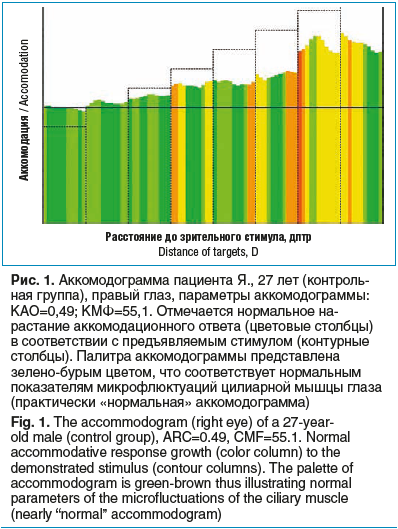

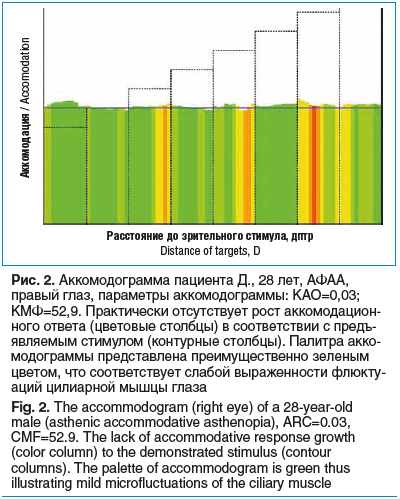

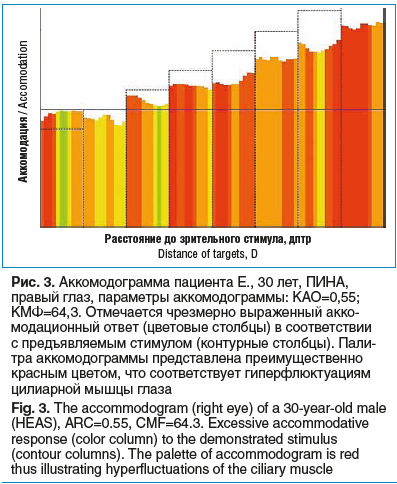

Проведенный анализ базовых критериев диагностики показал, что у 51 пациента (59,3%) было установлено ПИНА, у 19 пациентов (22,1%) — АФАА, а у 16 пациентов (18,6%) показатели не соответствовали рассматриваемым формам астенопии. Типовые аккомодограммы представлены на рисунках 1–3. Следует подчеркнуть, что в норме для аккомодограммы характерны нарастающий ход кривой и устойчивость, при исследовании показатели аккомодационного ответа должны постоянно нарастать без наличия «провалов». Цветовая палитра высокочастотных микрофлюктуаций аккомодационной мышцы представлена в диапазоне от зеленых тонов, соответствующих нормативным показателям, до красных тонов, указывающих на выраженные нарушения аккомодационного аппарата. При этом чем выше данный показатель, тем больше «сил» затрачивает цилиарная мышца для преодоления предъявляемой зрительной нагрузки в единицу времени.

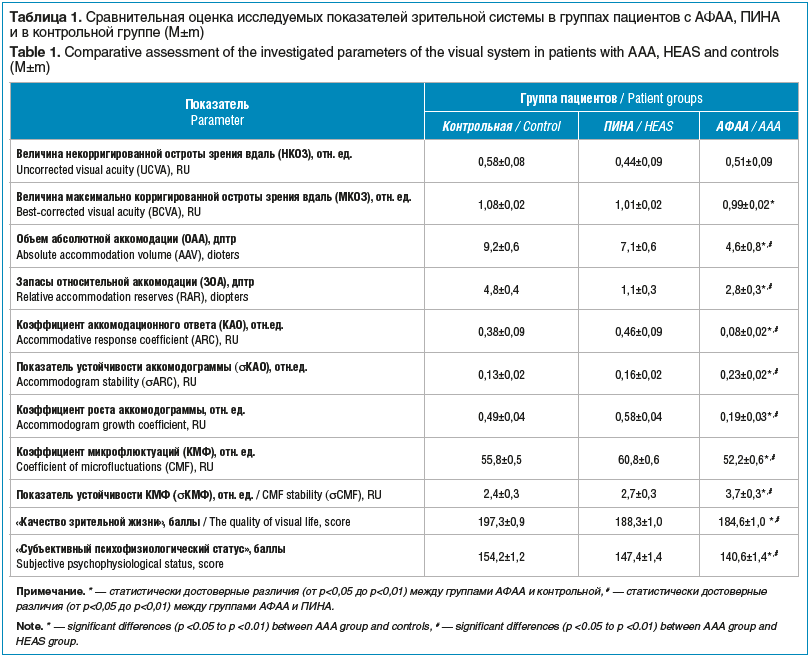

Результаты сравнительной оценки исследуемых показателей зрительной системы в группах пациентов с АФАА, ПИНА и в контрольной группе представлены в таблице 1.

Обсуждение

Обсуждая в целом представленные результаты, следует выделить следующие основные положения. Установленная в настоящей работе достаточно большая распространенность АФАА у пациентов с явлениями КЗС, составляющая 22,1%, в целом согласуется с ранее проведенными исследованиями [14], что еще раз указывает на практическую целесообразность всестороннего рассмотрения данного состояния. Выявленные различия в показателях максимально корригированной остроты зрения вдаль, ОАА и ЗОА объясняются известными положениями, описывающими виды астенопии. В этой связи следует отметить, что при АФАА острота зрения вдаль без коррекции снижена, однако хорошо корригируется минусовыми линзами. Отмечается уменьшение ОАА, ближайшая точка ясного зрения отдаляется от глаза, дальнейшая точка ясного зрения довольно часто приближается к глазу. Практически всегда выявляется снижение ЗОА, ухудшение контрастной и пространственной чувствительности, имеется тенденция к экзофории при работе на близком расстоянии [8, 9].

Безусловно, особого внимания заслуживают данные объективной аккомодографии, т. к., по нашему мнению, традиционные методы исследования параметров аккомодации (ОАА, ЗОА и др.) требуют ряда специфических и порой трудновыполнимых условий, связанных с фиксацией уровня внешней освещенности, стандартизацией расстояния, обеспечением постоянной скорости предъявления объекта, высокой мотивацией и внимательностью пациента, а также другими факторами, что в целом характеризует эти методы как субъективнооценочные [15]. Вместе с тем в настоящеее время в арсенале офтальмолога имеются эффективные объективные методы исследования аккомодации: объективная аккомодография с помощью прибора Righton Speedy-I (Righton, Япония) [16] и бинокулярная авторефкератометрия «открытого поля» с помощью прибора Grand Seiko WR-5100K (Grand Seiko, Япония) [17].

Полученные нами данные свидетельствуют, что наиболее характерными признаками расстройств аккомодационной системы глаза при АФАА являются выраженное снижение показателей роста аккомодограммы и высокочастотного КМФ, что достаточно аргументированно объясняется с позиции астенизации и слабости цилиарной мышцы глаза. В то же время не менее важно подчеркнуть существенное ухудшение показателей устойчивости σКАО и σКМФ, составляющее 43,8% и 76,9% по сравнению с такими же показателями в группе пациентов с ПИНА, и 37,0% и 54,2% — по сравнению с показателями в контрольной группе. Сопоставляя полученные данные с предлагаемой в литературе [8] базовой классификацией (слабость (инертность); лабильность (неустойчивость); спазм) объективных нарушений аккомодации, следует отметить, что нарушения аккомодации при АФАА соответствуют состоянию лабильности (неустойчивости).

Применительно к оценке субъективного статуса необходимо отметить, что в группе с АФАА отмечается самый низкий уровень (по сравнению с группой пациентов с ПИНА и контрольной группой) баллов по опросникам «Качество зрительной жизни» (снижение на 1,7% и 6,4%) и «Субъективный психофизиологический зрительный статус» (снижение на 4,6% и 8,8%). При этом применительно к последнему опроснику интересно отметить, что наиболее выраженная отрицательная динамика выявлена в отношении следующих качеств: «умение принять решение в условиях дефицита времени», «различение мелких и отдаленных предметов», «выносливость зрения», а также «способность к быстрой смене направления внимания, переход от одной деятельности к другой», что, по нашему мнению, может быть связано с существенными сложностями перефокусировки взора при данном виде астенопии у пациента.

В заключение следует подчеркнуть, что выявленные диагностические критерии АФАА могут быть рекомендованы для оценки эффективности лечебно-профилактических мероприятий, основанных на восстановлении аккомодационной способности с помощью аппаратного лечения (стимуляция цилиарной мышцы низкоэнергетическим лазером) и этапного (в амбулаторных (аппарат «Визотроник») и далее в домашних условиях) проведения оптико-рефлекторных тренировок [7, 8, 18–20].

Заключение

АФАА выявляется у 22,1% пациентов с астенопий и характеризуется определенными клинико-функциональными диагностическими критериями, основанными как на традиционных, так и на современных методах исследования аккомодационной системы зрительного анализатора. Наиболее характерным признаком расстройств аккомодационной системы глаза при АФАА является выраженное снижение показателей роста аккомодограммы и высокочастотного компонента аккомодационных микрофлюктуаций. Сопоставляя полученные данные с базовой классификацией (слабость (инертность); лабильность (неустойчивость); спазм) объективных нарушений аккомодации, следует отметить, что аккомодационные нарушения при АФАА соответствуют состоянию лабильности (неустойчивости). При этом установлено существенное снижение субъективного зрительного статуса пациента. Предлагаемые критерии (ОАО, КАО, коэффициент роста аккомодограммы, КМФ, σКАО, σКМФ, опросники «Качество зрительной жизни» и «Субъективный психофизиологический зрительный статус») могут быть рекомендованы для оценки эффективности лечебно-профилактических мероприятий.

Сведения об авторах:

1Овечкин Игорь Геннадьевич — д.м.н., профессор, профессор кафедры офтальмологии, ORCID iD 0000-0003-3996-1012;

2ГаджиевИмран Салаутдинович — врач-офтальмолог, ORCID iD 0000-0002-7354-0046;

1Кожухов Арсений Александрович — д.м.н., доцент, профессор кафедры офтальмологии, ORCID iD 0000-0002-3349-0240;

1Беликова Елена Ивановна — д.м.н., профессор кафедры офтальмологии, ORCID iD 0000-0001-9646-4747.

1Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. 125371, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91.

2 ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России. 355017, Россия, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 310.

Контактная информация: Овечкин Игорь Геннадьевич, e-mail: doctoro@mail.ru. Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах. Конфликт интересов отсутствует. Статья поступила 24.08.2020.

About the authors:

1Igor G. Ovechkin — Doct. of Sci. (Med.), Professor of the Department of Ophthalmology, ORCID iD 0000-0003-3996-1012;

2Imran S. Gadzhiev — ophthalmologist, ORCID iD 0000-0002-7354-0046;

1Arseniy A. Kozhukhov — Doct. of Sci. (Med.), Associate Professor, professor of the Department of Ophthalmology, ORCID iD 0000-0002-3349-0240;

1Elena I. Belikova — Doct. of Sci. (Med.), Professor of the Department of Ophthalmology, ORCID iD 0000-0001-9646-4747.

1Academy of Postgraduate Education of the Federal Scientific and Clinical Center of the Federal Medical Biological Agency of Russian Federation. 91, Volokolamskoe road, Moscow, 125371, Russian Federation.

2Stavropol State Medical University. 310, Mira str., Stavropol, 355017, Russian Federation.

Contact information: Igor G. Ovechkin, e-mail: doctoro@mail.ru. Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned. There is no conflict of interests. Received 24.08.2020.

.

материал rmj.ru