Введение

В контексте общей травматологии офтальмотравма (повреждение глазного яблока, орбиты и/или ее содержимого, придаточного аппарата (ПА) глаза) может сочетаться с травмами других анатомических областей. Повреждение органа зрения и иных структур в пределах одной области (например, при краниофациальной травме) определяют как множественную травму. Сочетанная офтальмотравма (СОТ) может быть представлена одновременным поражением глаза/орбиты/ПА и переломами конечностей или повреждением внутренних органов. Для тяжелой множественной и сочетанной травмы принят синонимичный термин «политравма». Сочетанная травма характеризуется так называемым синдромом взаимного отягощения, когда повреждения разных анатомических областей, не будучи шокогенными, в изолированном варианте усугубляют тяжесть состояния пациента, приводя к развитию травматического шока и полиорганной недостаточности. Наибольшее распространение в мире получила шкала оценки тяжести травмы ISS (Injury Severity Score), предложенная S.P. Baker et al. в 1974 г. [1–5].

Для детского возраста, в отличие от взрослого, характерны особенности течения политравмы, обусловленные в том числе активными процессами роста и регенерации и иной анатомией костного скелета / связочного аппарата и внутренних органов. Нами найдены лишь единичные публикации [1–3], отражающие характеристики и удельный вес офтальмотравмы в структуре политравмы у детей, получавших лечение в специализированных хирургических стационарах, при этом в большинстве работ исследователи не указывают степень тяжести сочетанной и множественной травмы с повреждением органа зрения. Все вышесказанное определило цель настоящего исследования.

Цель исследования: определить медико-эпидемиологические особенности повреждения органа зрения у детей при сочетанной и множественной травме в условиях специализированного хирургического стационара.

Содержание статьи

Материал и методы

Обследование пациентов с сочетаниями травматических поражений глаза/орбиты/ПА и иных анатомических областей проводилось в 2014–2020 гг. в НИИ НДХиТ. В исследовании приняли участие 403 пациента в возрасте от 1 мес. до 18 лет, средний возраст участников составил 9,6±0,27 года.

Политравмой считали тяжелую сочетанную и множественную травму, включающую наличие двух и более тяжелых повреждений (по шкале ISS ≥16). В работе было введено понятие СОТ — повреждение органа зрения в сочетании с любой другой анатомической структурой в пределах одной или разных анатомических областей. С учетом профиля стационара в исследование были включены пациенты только с механической множественной и сочетанной травмой.

Критериями включения в исследование были: поступление в первые сутки после получения травмы, наличие травматического поражения глазного яблока / орбиты / ПА (без нарушения целостности оболочек глаза), наличие внеглазной сочетанной и множественной травмы различной степени тяжести, возраст от 1 мес. до 18 лет.

Критериями исключения были: получение травмы более суток назад, хронические/сопутствующие заболевания органа зрения, терминальное состояние при поступлении.

При сборе анамнеза в каждом клиническом случае учитывались следующие данные: возраст пациента, пол, степень тяжести сочетанной травмы по шкале ISS, причина травмы, сочетание поражения анатомических областей. Анализ информации о травме проводили в следующих возрастных группах: дети грудного возраста (от 1 мес. до 1 года), дети раннего возраста (1–3 года), дети дошкольного возраста (4–6 лет), учащиеся начальных классов (7–11 лет), учащиеся средних классов (12–14 лет), учащиеся старших классов (15–18 лет).

Для изучения структуры сочетанных повреждений пациенты были разделены на группы в зависимости от тяжести сочетанной травмы, рассчитанной по ISS. Тяжесть повреждений оценивали в баллах (1–8 баллов — травма легкой степени тяжести, 9–15 баллов — травма средней степени, 16–24 балла — тяжелой степени, больше 25 баллов — крайне тяжелой степени).

Статистический анализ проводили с помощью программы SPSS, использовали инструменты описательной статистики и непараметрические критерии (критерий χ2, одновыборочный биноминальный критерий), значимость различий считали достоверной при p<0,005.

Результаты и обсуждение

Среди обследованных детей с механической СОТ мальчиков было 255 (63%), девочек — 148 (37%). Средний возраст мальчиков составил 10,2±0,34 года, девочек — 8,5±0,42 года. Пациенты распределились в зависимости от возраста следующим образом: дети грудного возраста — 36 (8,9%), дети раннего возраста — 23 (5,7%), дети дошкольного возраста — 72 (17,9%), учащиеся начальных классов — 80 (19,9%), учащиеся средних классов — 98 (24,3%), учащиеся старших классов — 94 (23,3%). Таким образом, более половины (67,5%) включенных в исследование были детьми школьного возраста и подростками.

Говоря о СОТ, можно отметить разнообразие условий получения и механизмов общей травмы и травмы ПА / глазного яблока / орбиты. Среди причин СОТ лидировали дорожно-транспортные происшествия (ДТП) — травму в них получили 130 (32,3%) пациентов. Так называемую уличную травму получил каждый пятый ребенок — 83 (20,6%) пациента, СОТ в результате падения с высоты (кататравма) диагностирована у 48 (11,9%) пациентов. Среди прочих видов травм отмечались бытовая (13,7%), спортивная (4,8%), школьная (3,8%), минно-взрывная (0,5%), огнестрельная (0,3%) и железнодорожная (0,8%.) Несмотря на то, что драка не является отдельной причиной получения СОТ согласно общепринятой классификации, в нашей работе мы решили выделить данные случаи в отдельную группу, учитывая специфические характеристики получаемой в этой ситуации офтальмотравмы (мужской пол пострадавшего, монолатеральное поражение, легкая сочетанная черепно-мозговая травма (ЧМТ), перелом одной стенки орбиты). В результате драки пострадали 60 (14,9%) детей, участвовавших в исследовании.

Отдельные виды травм получали в основном мальчики. Такими «мужскими» видами травмы, по нашим данным, являются падение с высоты, школьная, спортивная, огнестрельная/минно-взрывная и уличная травмы. Среди травм, которые произошли в быту, при ДТП, а также спортивно-уличных травм распределение между мальчиками и девочками было сопоставимо.

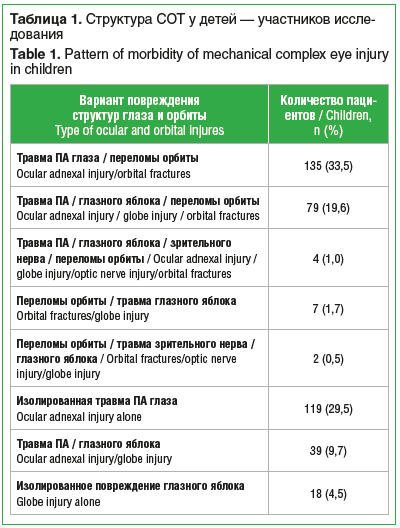

Пациенты с СОТ распределились по степени тяжести общей травмы следующим образом: легкая степень — у 190 (47,1%) детей, средняя степень — у 78 (19,4%), тяжелая степень — у 135 (33,5%). Несмотря на кажущееся преобладание пациентов с СОТ легкой степени тяжести, статистический анализ не подтвердил данную тенденцию. СОТ отличалась значительной гетерогенностью клинических вариантов. Более чем в половине случаев (227 (56,4%) пациентов) выявлена заинтересованность структур орбиты — костного скелета и/или ее содержимого (различные варианты). Наиболее частым вариантом повреждения органа зрения в нашем исследовании было сочетание повреждения орбиты и ПА глаза, чаще всего в виде параорбитальной гематомы (табл. 1).

В рассматриваемой выборке доминирующими оказались контузионные повреждения орбиты в виде ее переломов — у 227 (56,4%) пациентов, у 120 (29,8%) встречались переломы костного скелета орбиты без смещения, у 107 (26,6%) были диагностированы смещения костей орбиты. Интактная орбита наблюдалась у 176 (43,2%) детей с СОТ.

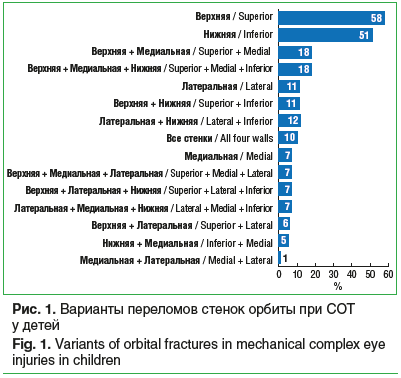

Переломы стенок орбиты были диагностированы по данным компьютерной томографии черепа. Наиболее часто встречались изолированные переломы верхней и нижней стенок орбиты (рис. 1).

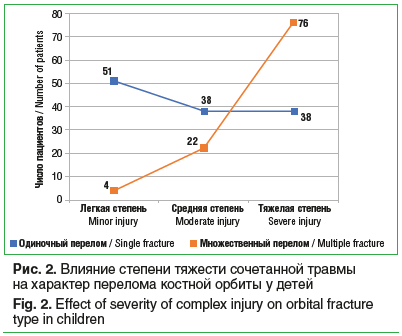

Обращает на себя внимание тот факт, что при легкой степени тяжести травмы у 4 (1%) пациентов отмечались множественные (две и более стенки) переломы орбиты, при средней степени — у 22 (5,5%) больных, при тяжелой — у 76 (19%) пациентов. Таким образом, при нарастании тяжести политравмы увеличивалась доля детей с множественными переломами орбитальных стенок (рис. 2).

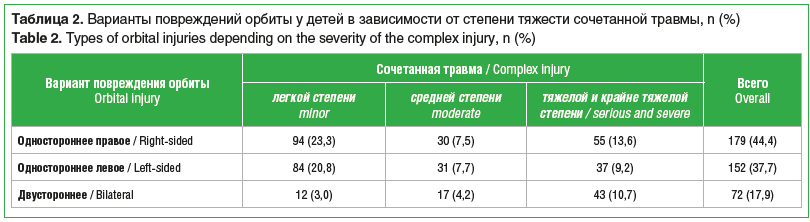

Чаще травма орбиты была односторонней: перелом правой орбиты наблюдался в 44,4% случаев, перелом левой орбиты — в 37,7% случаев. Статистический анализ позволил установить взаимосвязь между тяжестью политравмы и частотой билатеральных переломов — при тяжелой и крайне тяжелой степени сочетанной травмы чаще встречалась двусторонняя травма орбиты. Распределение пациентов с переломами орбиты в зависимости от степени тяжести политравмы отражено в таблице 2.

У пациентов с повреждениями ПА глаза наиболее часто встречалась параорбитальная гематома — в 262 (65%) случаях, ушибленная рана век — в 25 (6%) случаях, ущемление мягких тканей орбиты — в 14 (3,4%) случаях. Ретробульбарная гематома была диагностирована у 14 (3,5%) детей, в 11 (2,7%) случаях встречались ссадины век. Такие травмы, как инородное тело орбиты, повреждение носослезного канала, орбитальное энцефалоцеле, рваные раны век были единичными и составили каждая меньше 1% от всех повреждений ПА.

Повреждения глазного яблока при СОТ у детей чаще всего были представлены субконъюнктивальными кровоизлияниями — 67 (16,6%) случаев. У 34 (8,45%) детей был диагностирован участок сотрясения сетчатки, так называемое «берлиновское помутнение», у 9 (2,2%) детей — снижение остроты зрения. Дислокация глазного яблока встречалась в 18 (4,5%) случаях. Также встречались ретинальные кровоизлияния — у 5 (1,2%) детей. В одном случае ребенок поступил с разрывом конъюнктивы, один ребенок — с над-рывом зрачкового края, еще один — с отслойкой сетчатки. Особо обращают на себя внимание дети с травматической оптической нейропатией, таких было 6 (1,5%) человек, с застойным диском зрительного нерва — 4 (1%) ребенка. Именно у таких больных имеется наибольший риск неблагоприятного исхода в отношении зрительных функций и инвалидизации пациента в дальнейшем.

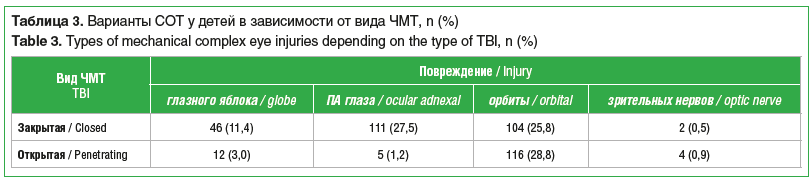

Одной из характеристик офтальмотравмы, рассматриваемой в данном исследовании, является ее сочетание с травматическими повреждениями других областей тела, доминирующим поражением выступает ЧМТ — ее диагностировали у подавляющего числа пациентов (400 (99%)). Среди пострадавших детей закрытую ЧМТ (ЗЧМТ) получили 263 (65,75%) пациента, открытую ЧМТ (ОЧМТ) – 137 (34,25%). Только 3 (0,7%) пациента имели повреждения орбиты в сочетании с повреждениями других областей тела без ЧМТ. При поиске взаимосвязи между ЗЧМТ и ОЧМТ и вариантами офтальмотравмы оказалось, что повреждения орбиты в равном количестве встречаются при ОЧМТ и ЗЧМТ (табл. 3). Травмы же ПА и глазного яблока чаще диагностировались у детей с ЗЧМТ.

По данным М.В. Лебедева и соавт. [6], наиболее часто к повреждению органа зрения приводили тупые и проникающие ранения, а по данным А.В. Степанова и соавт. [7], в группе пациентов с сочетанными повреждениями чаще других регистрировалась огнестрельная травма и лишь на втором месте — ДТП. В исследовании Б.В. Монахова [8] на первом месте причиной травм глаза является ДТП, что совпадает с нашими результатами. За последние годы, по данным многих авторов [9–12], структура повреждений костей лицевого скелета существенно изменилась. Все эти авторы описывают, что офтальмотравма в виде переломов костных стенок орбиты занимает значимое место среди краниофациальных травм и в структуре травматизма в целом. Наиболее часто повреждения органа зрения сопровождаются ЧМТ, что подтвердилось данными нашего исследования.

Заключение

Проведенный нами анализ данных пациентов с повреждениями орбиты / глазного яблока / ПА глаза и сочетанными и множественными поражениями других локализаций позволил определить следующее:

-

Основной причиной СОТ являются ДТП, что отражает общую тенденцию травматизма в целом. В настоящем исследовании доля пациентов с легкой степенью сочетанной травмы составила чуть меньше 50% случаев.

-

Основным значимым, с точки зрения необходимости хирургического вмешательства, видом повреждения органа зрения при СОТ являются односторонние переломы орбиты.

-

Доминирующим сочетанным поражением при СОТ выступает ЧМТ, она диагностирована в 99% случаев. Среди пострадавших детей с СОТ превалировала ЗЧМТ.

Сведения об авторах:

Аржиматова Гульжияна Шевкетовна — к.м.н., доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; 125993, Россия, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1,

стр. 1; руководитель Московского городского офтальмологического центра ГБУЗ ГКБ им С.П. Боткина ДЗМ; 125284, Россия, г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5; ORCID iD 0000-0001-9080-3170.

Карасева Ольга Витальевна — д.м.н., врач детский хирург, заместитель директора по научной работе НИИ НДХиТ; 119180, Россия, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 22; ORCID iD 0000-0002-8709-8391.

Королева Елена Александровна — врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения НИИ НДХиТ; 119180, Россия, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 22; ORCID iD 0000-0003-1379-7971.

Чернакова Галина Мэлсовна — к.м.н., доцент кафедры офтальмологии, заведующая поликлиническим отделением № 2 Московского городского офтальмологического центра ГБУЗ ГКБ им С.П. Боткина ДЗМ; 125284, Россия, г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5; ORCID iD 0000-0002-9630-6076.

Контактная информация: Королева Елена Александровна, e-mail: elena_doc@mail.ru.

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 17.04.2024.

Поступила после рецензирования 24.04.2024.

Принята в печать 30.04.2024.

About the authors:

Gul’zhiyana Sh. Arzhimatova — C. Sc. (Med.), associate professor of the Department of Ophthalmology, Russian Medical Academy of Continuous Professional Education; 2/1, Barrikadnaya str., Moscow, 125993, Russian Federation; Head of the Moscow City Center, S.P. Botkin City Clinical Hospital; 5, 2nd Botkinskiy pass., Moscow, 125284, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-9080-3170.

Olga V. Karaseva — Dr. Sc. (Med.), pediatrician surgeon, Deputy Director for Scientific Work, Research Institute for Children’s Emergency Surgery and Trauma; 22, Bol’shaya Polyanka str., Moscow, 119180, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-8709-8391.

Elena A. Koroleva — ophthalmologist of the Consultative and Diagnostic Department, Research Institute for Children’s Emergency Surgery and Trauma; 22, Bol’shaya Polyanka str., Moscow, 119180, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-1379-7971.

Galina M. Chernakova — C. Sc. (Med.), associate professor of the Department of Ophthalmology, Head of the Polyclinics Department No. 2, Moscow City Center, S.P. Botkin City Clinical Hospital; 5, 2nd Botkinskiy pass., Moscow, 125284, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-9630-6076.

Contact information: Elena A. Koroleva, e-mail: elena_doc@mail.ru.

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 17.04.2024.

Revised 24.04.2024.

Accepted 30.04.2024.

Информация с rmj.ru