Введение

Онихомикоз является распространенным инфекционным заболеванием ногтевых пластин, характеризующимся изменением их цвета, утолщением и частым развитием гиперкератоза [1]. Этиологическими агентами выступают дерматофиты, плесневые недерматофиты и дрожжеподобные грибы. Несмотря на отсутствие угрозы для жизни и поверхностную локализацию инфекции, заболевание очень сильно снижает качество жизни пациентов, а терапия онихомикоза зачастую представляет значительные трудности [2].

Основной проблемой в лечении данной патологии является высокая частота рецидивов. Статистические данные свидетельствуют, что повторное заражение после успешной терапии наблюдается у 20–25% пациентов, а рецидивы возникают в 6,5–53% случаев [3]. Традиционные методы лечения, включающие системные и местные противогрибковые препараты, имеют существенные ограничения. Пероральные антимикотики характеризуются значимыми побочными эффектами и лекарственными взаимодействиями, в то время как эффективность топических средств снижена из-за плохой проницаемости ногтевой пластины.

Возрастающая частота инфекций, вызванных недерматофитными плесневыми грибами, а также увеличение доли смешанных инфекций требуют разработки новых терапевтических подходов [4]. В этом контексте фотодинамическая терапия (ФДТ) представляется перспективным методом лечения онихомикоза.

Механизм ФДТ основан на применении фотосенсибилизатора, который после абсорбции клетками-мишенями и воздействия света в кислородной среде инициирует фотохимическую реакцию. Возникающий окислительный стресс приводит к гибели патогенных клеток [5]. Существенным преимуществом ФДТ является минимальный риск лекарственных взаимодействий, что позволяет применять данный метод у пациентов с сопутствующими заболеваниями, получающих другие виды лечения [6].

Клиническая эффективность ФДТ подтверждается исследованиями с использованием различных фотосенсибилизаторов, включая 5-аминолевулиновую кислоту, метиламинолевулинат, производные хлорина е6 и метиленовый синий. Показатели излечения при применении фотосенсибилизирующих гелей у пациентов с онихомикозом варьируют от 30 до 90% [7, 8].

Цель исследования: оценить эффективность ФДТ в монотерапии и в комбинации с сокращенным курсом системных антимикотиков при лечении онихомикоза стоп у пациентов с различной степенью тяжести заболевания.

Содержание статьи

Материал и методы

На кафедре кожных болезней и косметологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет) с клинической базой ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ», филиал «Центр оказания специализированной медицинской помощи» проведено открытое проспективное исследование с участием 48 пациентов (23 мужчины и 25 женщин) с клинически и микроскопически подтвержденным диагнозом «онихомикоз стоп». Возраст пациентов составил от 37 до 85 лет с медианой 64 [62; 76] года, степень тяжести согласно КИОТОС [9] (клинический индекс оценки тяжести онихомикозов Сергеева — универсальная система принятия терапевтических решений при онихомикозе) варьировала от 4 до 30 баллов с медианой 18 [11; 20] баллов.

Участники были разделены на две равные группы, сопоставимые по возрасту и тяжести заболевания. Критериями включения в первую группу являлись: возраст старше 18 лет, подписанное информированное согласие, подтвержденный онихомикоз стоп, наличие противопоказаний к системной антимикотической терапии или отказ от нее. Для второй группы критерии были аналогичными без ограничений по применению системной терапии. Критериями исключения стали: беременность и лактация, острые инфекционные заболевания, тяжелые соматические патологии в обострении, онкологические заболевания вне ремиссии, непереносимость хлоринсодержащих веществ и димексида.

Перед началом лечения всем пациентам проводилась аппаратная обработка ногтевых пластин с использованием профессионального подологического оборудования. Процедура включала истончение пораженных участков для улучшения проникновения фотосенсибилизатора, удаление подногтевого гиперкератоза с помощью алмазных фрез. Пациенты первой группы (n=24) получали только ФДТ с фотосенсибилизатором на основе хлорина е6. Для улучшения пенетрации препарата гель смешивали с раствором димексида (10% к объему) и наносили на ногтевые пластины. После 20-минутной экспозиции проводили облучение светодиодным аппаратом «АФС» (длина волны 630–670 нм, выходная мощность 700 мВт) со световой дозой 100 Дж/см2 на каждую ногтевую пластину. Процедуры проводились в 1-й месяц еженедельно, а в течение 2-го и 3-го месяцев — в два раза реже. Общий курс составил 8 процедур.

Пациенты второй группы (n=24) получали комбинированное лечение: курс ФДТ по аналогичной методике в сочетании с укороченными курсами системных антимикотиков — тербинафин 250 мг/сут в течение 2 мес., либо пульс-терапия итраконазолом 400 мг/сут в течение 7 дней с трехнедельным перерывом (2 пульса). Всем участникам также рекомендовали применение местных противогрибковых средств до полного отрастания здоровых ногтей.

Эффективность лечения оценивали ежемесячно посредством микроскопического исследования и измерения площади здоровой ногтевой пластины.

Статистическую обработку проводили с использованием программ Microsoft Excel 2016 и Statistica 8.0. Количественные показатели представлены в виде медианы и интерквартильного размаха [Q1; Q3]. Различия считали значимыми при p<0,05.

Результаты исследования

Всем пациентам перед назначением терапии проводилось культуральное исследование для идентификации возбудителя. Результаты показали, что более чем у 50% пациентов микологический анализ не выявил роста грибов, что согласуется с данными литературы и указывает на относительно низкую чувствительность данного метода диагностики.

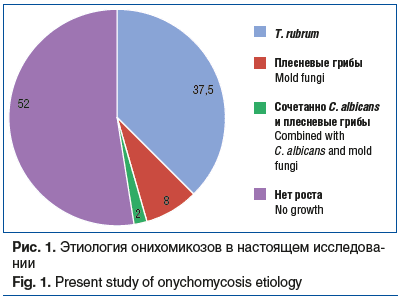

Этиологическая структура выявленных возбудителей подтвердила доминирующую роль Trichophyton rubrum, который был обнаружен у 18 (37,5%) пациентов (рис. 1). Данный возбудитель традиционно считается основным этиологическим агентом онихомикоза.

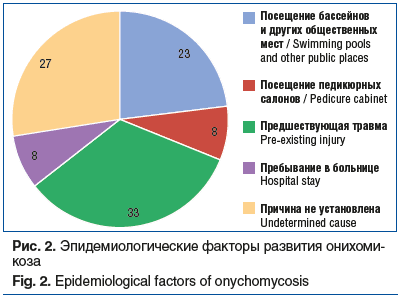

Эпидемиологический анализ показал, что 11 (23%) обследованных связывают инфицирование с посещением общественных мест (бани, сауны, бассейны). В 16 (33%) случаях отмечалась связь с предшествующими травмами пальцев и ногтевых пластин. Значительная часть пациентов (27%, 14 человек) не смогли установить вероятный источник инфицирования (рис. 2).

Клиническая картина характеризовалась преобладанием дистально-латеральной формы онихомикоза, которая наблюдалась у 36 (75%) пациентов.

Учитывая значительное количество пациентов пожилого возраста в исследовании, выявлен высокий уровень коморбидности. Так, сердечно-сосудистая патология занимала ведущее место в структуре сопутствующих заболеваний, она наблюдалась у 28 (58%) человек. Окклюзионные заболевания сосудов нижних конечностей, потенциально влияющие на микроциркуляцию и трофику ногтевого ложа, выявлены у 16 (33%) пациентов. Эндокринные нарушения, в том числе сахарный диабет, были выявлены у 5 (10%) человек. Заболевания пищеварительной и урологической систем отмечены у 4 (8%) и 6 (12,5%) пациентов соответственно.

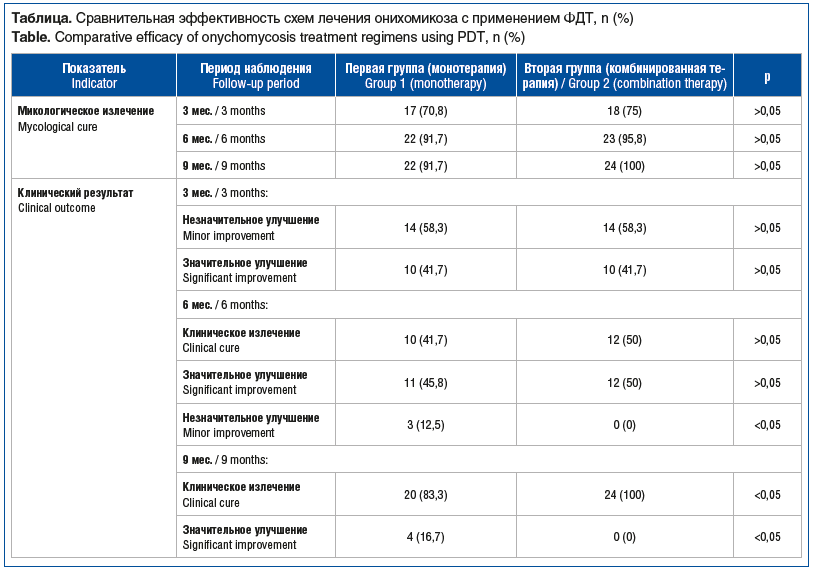

Анализ эффективности сравниваемых схем терапии продемонстрировал высокие показатели микологического излечения в обеих исследуемых группах (см. таблицу). В первой группе пациентов, получавших ФДТ в качестве монотерапии, положительный результат (микологическое излечение) наблюдался у 17 (70,8%) пациентов уже к 3-му месяцу наблюдения. К 6-му месяцу эффективность терапии возросла и микологическое излечение было зарегистрировано у 22 (91,7%) пациентов. Данный показатель сохранился неизменным до конца периода наблюдения (9 мес.).

Пациенты второй группы, получавшие комбинированное лечение, демонстрировали сходную динамику выздоровления. К 3-му месяцу микологическая негативация была достигнута у 18 (75%) пациентов, к 6-му месяцу — у 23 (95,8%). К 9-му месяцу наблюдения микологическое излечение было зарегистрировано у всех (100%) пациентов данной группы.

Анализ микологической эффективности по критерию Фишера не выявил значимых межгрупповых различий (p>0,05). Несмотря на более высокий показатель излечения в группе комбинированной терапии к 9-му месяцу (100% против 91,7%), различие не достигло статистической значимости при данном размере выборки.

Оценка динамики клинического состояния пациентов продемонстрировала благоприятные результаты применения обеих терапевтических схем. Анализ эффективности лечения в первой группе показал, что через 3 мес. незначительное клиническое улучшение наблюдалось у 58,3% участников, тогда как значительное клиническое улучшение было зафиксировано у 41,7% участников. Промежуточная оценка на 6-месячном этапе выявила клиническое излечение у 41,7% пациентов, клиническое улучшение разной выраженности — у 58,3%. К 9-му месяцу наблюдения клиническое выздоровление в первой группе достигло 83,3%, а у оставшихся пациентов регистрировалось значительное клиническое улучшение без полного разрешения патологического процесса. Во второй группе 3-месячные результаты клинической оценки были аналогичны показателям первой когорты пациентов. Однако к 6-му месяцу наблюдения полное клиническое выздоровление было достигнуто у половины пациентов, а другая половина продемонстрировала значительное клиническое улучшение. Наиболее существенные различия между группами проявились к 9-му месяцу исследования, когда во второй группе абсолютно все пациенты достигли полного клинического излечения. Статистическая обработка данных с применением точного критерия Фишера не выявила достоверных межгрупповых различий на 3-м и 6-м месяцах терапии (p>0,05). Тем не менее к 9-му месяцу наблюдения была зафиксирована статистически значимая разница (p<0,05) в показателях полного клинического излечения между группами (83,3% против 100% во второй группе). Следовательно, несмотря на высокую эффективность обоих терапевтических подходов, вторая схема лечения продемонстрировала статистически достоверное преимущество в долгосрочной перспективе, обеспечив полное клиническое выздоровление всех пациентов, что имеет существенное значение для оптимизации лечебной тактики.

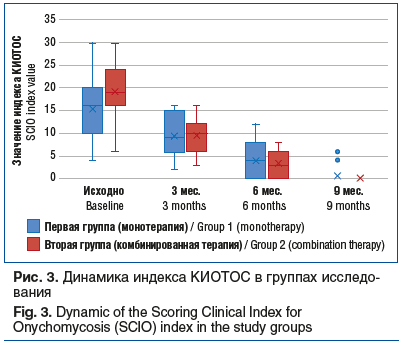

Анализ исходных значений индекса КИОТОС [9] в исследуемых группах показал некоторые различия: в первой группе медиана составила 16 [10; 20] баллов, тогда как во второй группе данный показатель достигал 19 [16; 24] баллов. Статистическая обработка с применением критерия Манна — Уитни не выявила достоверных различий между группами на исходном уровне (p>0,05), что свидетельствует о сопоставимости групп на начальном этапе исследования и обеспечивает корректность последующей сравнительной оценки.

Наблюдение за динамикой индекса КИОТОС показало его последовательное снижение в обеих группах (рис. 3). В первой группе медиана индекса уменьшилась с 16 до 10 баллов к 3-му месяцу (p<0,01), до 4 баллов к 6-му (p<0,01) и до 0 [0; 4] к 9-му месяцу (p<0,05). Во второй группе снижение происходило с 19 до 11 баллов к 3-му месяцу (p<0,001), до 4 баллов к 6-му (p<0,001) и до 0 [0; 0] к 9-му месяцу (p<0,01).

Межгрупповые различия стали статистически значимыми только к 9-му месяцу (p<0,05), с лучшими результатами во второй группе.

Количество проведенных процедур в первой группе (монотерапия ФДТ) составило 8,5 [8; 10,5], причем 45% пациентов потребовалось более 8 сеансов. Во второй группе (комбинированная терапия) медиана составила 8 [8; 8] процедур. Различия статистически значимы (p<0,05).

Таким образом, комбинированный метод обеспечивает более предсказуемый курс лечения с меньшей вариабельностью необходимого количества процедур, что улучшает планирование терапии и потенциально повышает приверженность пациентов.

Обсуждение

Полученные в нашем исследовании результаты находят подтверждение в контексте современных терапевтических стратегий лечения онихомикоза. Согласно действующим клиническим рекомендациям[1] стандартное лечение данной патологии базируется на применении системных или топических антимикотических препаратов. Однако использование системных противогрибковых средств имеет существенные ограничения, особенно у пациентов с нарушениями функции печени и почек, что приобретает особую актуальность с учетом выявленного в нашем исследовании высокого уровня коморбидности (58% пациентов с сердечно-сосудистой патологией, 10% с эндокринными нарушениями).

Фотодинамическая терапия, продемонстрировавшая в настоящем исследовании высокую эффективность как в монотерапии (91,7% микологического излечения к 9-му месяцу), так и в комбинации с системными антимикотиками (100% микологического излечения), представляет собой перспективный альтернативный метод лечения. Механизм действия ФДТ основан на образовании активных форм кислорода при взаимодействии фотосенсибилизатора с видимым светом в присутствии кислорода [10]. В отличие от традиционных антимикотиков, активные формы кислорода оказывают прямое деструктивное воздействие на широкий спектр микробных биомолекул, что приводит к необратимому повреждению патогенных микроорганизмов, а не только к ингибированию их роста [11].

Полученные результаты согласуются с данными зарубежных исследований. D. Navarro-Pérez et al. [12], оценивая эффективность комбинации 8% циклопирокса и ФДТ с толуидиновым синим у пациентов с сахарным диабетом, они продемонстрировали 100% микологическое излечение к 6-му месяцу терапии, что сопоставимо с нашими показателями.

Выявленное в настоящем исследовании преимущество комплексного подхода (100% против 83,3% клинического излечения к 9-му месяцу, p<0,05) имеет патогенетическое обоснование в виде синергетического эффекта комбинированной терапии. Воздействие на различные звенья патогенеза грибковой инфекции ускоряет процесс элиминации возбудителя. Значимым преимуществом данного метода является возможность существенного сокращения дозы и длительности системной антимикотической терапии, что минимизирует риск развития побочных эффектов и лекарственных взаимодействий, особенно у пациентов с коморбидной патологией.

Исследование E. Alberdi et al. [13], сравнивших эффективность двух комбинированных схем лечения онихомикоза (пероральный тербинафин в сочетании с ФДТ с метиленовым синим или метиламинолевулинатом), также продемонстрировало высокую эффективность комбинированного подхода — 100 и 90% микологического излечения к 52-й неделе. Примечательно, что в нашем исследовании сопоставимые результаты (91,7% микологического излечения в первой группе и 100% — во второй) были достигнуты уже к 6-му месяцу наблюдения.

Важным аспектом, выявленным в исследовании, является более предсказуемый курс терапии при комбинированном подходе. В группе монотерапии ФДТ 45% пациентов потребовалось более 8 сеансов (медиана 8,5 [8; 10,5]), тогда как в группе комбинированного лечения медиана составила 8 [8; 8] (p<0,05). Стандартизированность протокола лечения имеет существенное значение для повышения комплаентности пациентов и оптимизации лечебного процесса.

Заключение

Проведенное исследование продемонстрировало высокую эффективность ФДТ при лечении онихомикоза как в режиме монотерапии (91,7% микологического излечения к 9-му месяцу), так и в комбинации с сокращенным курсом системных антимикотиков (100% микологического и клинического излечения). Особую значимость данные результаты приобретают в контексте выявленной высокой частоты коморбидных состояний у пациентов с онихомикозом.

Комбинированный подход продемонстрировал статистически значимое преимущество по показателю клинического излечения к 9-му месяцу наблюдения и обеспечил более предсказуемый курс лечения с меньшей вариабельностью необходимого количества процедур, что улучшает планирование терапии и потенциально повышает приверженность пациентов.

Таким образом, ФДТ, особенно в комбинации с традиционными антимикотическими препаратами, представляет собой эффективный метод лечения онихомикоза, позволяющий ускорить процесс элиминации возбудителя и повысить результативность терапии при минимальном риске нежелательных явлений. Данный подход может быть рекомендован как альтернативная или дополнительная стратегия лечения, особенно у пациентов с ограничениями к применению системных противогрибковых средств или при резистентных формах заболевания, что подтверждается как результатами нашего исследования, так и данными мировой литературы.

Сведения об авторах:

Цыганкова Екатерина Игоревна — аспирант кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет); 117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1; врач-дерматовенеролог ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ», филиал Центр Оказания Специализированной Медицинский Помощи; 119071, Россия, г. Москва, ул. Ленинский пр-т, д. 17; ORCID iD 0000-0002-2768-8322

Васенова Виктория Юрьевна — д.м.н., профессор кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет); 117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1; ORCID iD 0000-0002-6090-9676

Контактная информация: Цыганкова Екатерина Игоревна, e-mail: katrin0195@yandex.ru

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 10.06.2025.

Поступила после рецензирования 17.06.2025.

Принята в печать 19.06.2025.

About the authors:

Ekaterina I. Tsygankova — postgraduate student at the Department of Skin Diseases and Cosmetology, Pirogov Russian National Research Medical University; 1, Ostrovityanov str., Moscow, 117437, Russian Federation; dermatologist of the Moscow Research and Practical Center for Dermatovenereology and Cosmetology, Branch of the Center for the Provision of Specialized Medical Care; 17, Leninsky Prospekt, Moscow, 119071, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-2768-8322

Victoria Yu. Vasenova — Dr. Sc. (Med.), Professor of the Department of Skin Diseases and Cosmetology, N.I. Pirogov Russian National Research Medical University; 1, Ostrovityanov str., Moscow, 117437, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-6090-9676

Contact information: Ekaterina I. Tsygankova, e-mail: katrin0195@yandex.ru

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

Conflict of interest: no conflict of interest.

Received 10.06.2025.

Revised 17.06.2025.

Accepted 19.06.2025.

[1] Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов». Клинические рекомендации. Микозы кожи головы, туловища, кистей и стоп. 2020.

Информация с rmj.ru