Введение

Липиды — органические соединения, которые присутствуют во всех клетках человеческого организма. Физиологическая роль липидов заключается в передаче нервного импульса и создании межклеточных контактов. Липиды входят в состав биологических мембран, влияя на их проницаемость [1]. Структурные и биологические свойства липидов легли в основу их классификации. Триглицериды (ТГ) являются эфирами высших жирных кислот (ЖК) и глицерина. Свойства ТГ определяются их структурными и функциональными различиями. Специфичность физико-химических свойств ТГ обусловлена кинетическими параметрами липолиза — гидролиза последовательно одной, двух и трех ЖК [2]. Молекула ТГ имеет равномерное распределение зарядов и не образует водородных связей с водой, что делает ее гидрофобной и имеет принципиальное значение для формирования липидной составляющей слезной пленки (СП) [3]. Липидный слой СП имеет сложную организацию и состоит из трех подслоев: наружного, образованного неполярными липидами (свободные ЖК, ТГ, холестеролы (Хс)), среднего, состоящего из длинных цепей липидов и эфиров стеролов, и внутреннего, представленного полярными липидами (сфингомиелины, фосфолипиды и др.). Липидный слой СП обеспечивает нормальную скорость испарения слезной жидкости с поверхности глаза, а также регулирует теплоотдачу. Источником липидов являются мейбомиевые железы (МЖ) [4, 5]. Мигательные движения век способствуют постоянному поступлению секрета желез на поверхность глаза и равномерному распределению, что обеспечивает сохранность гомеостаза глазной поверхности [6].

Стойкие качественные и количественные изменения липидного компонента приводят к развитию эвапоративной формы синдрома «сухого глаза» (ССГ) [7–9]. Следует подчеркнуть, что в составе неизмененного мейбума общее содержание ТГ ниже по сравнению с такими компонентами, как эфиры воска и Хс. Однако их количество может меняться при определенных патологических состояниях, таких как метаболический синдром, ярким примером которого является сахарный диабет 2 типа (СД2) [10]. Подтверждением является более низкое количество ТГ, эфиров воска и О-ацил-омега-гидроксижирных кислот с одновременным повышением уровня Хс и фосфолипидов, что выявлено у пациентов с СД2 и ССГ [11].

По данным зарубежных исследователей, у 35–54% пациентов, страдающих СД, диагностируют ССГ [12, 13]. В исследованиях российских ученых эта цифра достигает 79%. Кроме того, установлено, что частота встречаемости ССГ увеличивается с возрастом, причем она на 50% выше у женщин, чем у мужчин [14]. Этиологическими факторами развития дисфункции МЖ (ДМЖ) служат увеличение осмолярности и нарушение стабильности самой СП, а также изменение процесса кератинизации в устьях МЖ [15, 16]. Экспериментально установлено накопление в МЖ только короткоцепочечных ТГ, поступающих экзогенно, в отличие от среднецепочечных ТГ (СЦ-ТГ) [17]. Выявление отличий СЦ-ТГ от других видов ТГ (короткоцепочечных, длинноцепочечных и очень длинноцепочечных) стало основанием для изучения их роли в патогенезе развития гиперлипопротеинемии, метаболического синдрома и последующей возможности использования в качестве компонентов диеты для коррекции метаболизма липидов.

Нарушение качественного и количественного состава липидного слоя СП диктует необходимость применения препаратов, способных замещать и восстанавливать липидный слой СП. В этом отношении уникальным по своему составу является Артелак® Ночной (производство Bausch Health), поддерживающий все три слоя СП за счет содержания карбомера, гиалуроната натрия, глицерина и ТГ. Наличие в составе данного препарата СЦ-ТГ позволяет им встраиваться в липидный слой СП. Увеличение толщины липидного слоя за счет дополнительного введения ТГ будет снижать эвапоративный эффект и стабилизировать СП [18, 19].

Цель исследования: оценить эффективность нового комбинированного препарата, содержащего СЦ-ТГ, в лечении пациентов с ССГ.

Содержание статьи

Материал и методы

Все процедуры соответствовали этическим принципам Хельсинкской декларации 1964 г. Всеми пациентами было подписано информированное добровольное согласие на проведение обследования (разрешение локального этического комитета ФГБНУ «НИИГБ им. М.М. Краснова», протокол № 48 от 19.06.2023).

Проведено одноцентровое наблюдательное одномоментное контролируемое одновыборочное нерандомизированное исследование. Обследовано 27 пациентов: 14 женщин и 13 мужчин в возрасте от 36 до 69 лет (средний возраст 52,5±0,5 года). Пациенты были распределены на 2 группы, сопоставимые по полу и возрасту: 1-я — с ССГ и СД2 (n=12), 2-я — с ССГ без СД2 (n=15).

Критерии исключения: острые воспалительные процессы глазного яблока и придаточного аппарата, оперативные офтальмологические вмешательства за последний год, наличие сопутствующих аутоиммунных заболеваний.

Всем пациентам были назначены инстилляции комбинированного увлажняющего раствора Артелак® Ночной, содержащего СЦ-ТГ, 4 р/сут, в оба глаза в течение 1 мес.

Все пациенты предъявляли жалобы на сухость, рези и дискомфорт в глазах, повышенную чувствительность при инстилляциях глазных капель, периодическое затуманивание зрения. Пациентам проводили стандартное и дополнительное офтальмологическое обследование: оценку выраженности субъективных признаков ССГ по опроснику OSDI в баллах, тест Ширмера I, пробу Норна, окрашивание роговицы флюоресцеином, оцениваемое по Оксфордской шкале, тиаскопию. Объективную оценку состояния липидного слоя СП осуществляли методом тиаскопии. Цифровые изображения интерференционной картины липидной части СП получали с помощью осветителя оригинальной конструкции, адаптированного к фотощелевой лампе. Снимки полученных изображений обрабатывали в компьютерной программе Laсrima (регистрационный номер 2010613451). Сбор мейбума осуществляли путем сжатия века между стеклянными аппликаторами, не касаясь его края. Секрет собирали платиновым шпателем в стерильный эппендорф (без пирогенов, РНКазы, ДНКазы и ДНК) и растворяли в 600 мкл хлороформа. Специальным диагностическим методом исследования был масс-спектрометрический анализ низкого разрешения секрета МЖ на приборе LCQ Fleet, оборудованном ионной ловушкой (Thermo Scientific, Германия). В качестве ионного источника использовалась электрораспылительная ионизация, ввод пробы осуществлялся напрямую, без предварительного разделения и пробоподготовки. Результаты эффективности лечения оценивали через 1 нед. и 1 мес. после начала терапии.

Статистическую обработку данных осуществляли при помощи программы Statistica 6.1. Оценивали по одному глазу с худшими показателями на первом визите. При нормальном распределении значений показателей использовали число наблюдений (n), среднее значение (M), стандартное отклонение (SD). Среднее значение в группах сравнивали с помощью t-критерия Стьюдента. Результат считали статистически значимым, если р меньше уровня значимости α при вероятности ошибки менее 5% (р<0,05). Для сравнения степеней окрашивания глазной поверхности использовали сравнение частот, полученных в результате исследования, с ожидаемыми частотами.

Результаты исследования

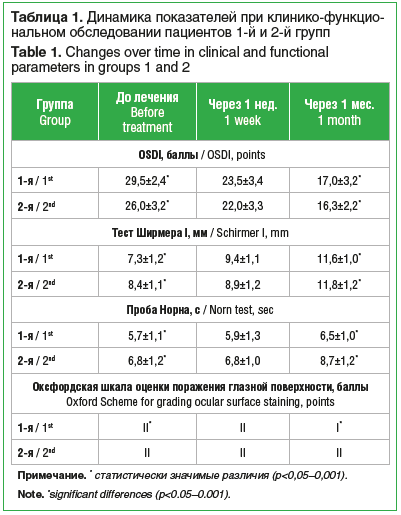

В первичной точке исследования всем группам пациентов верифицирован диагноз ССГ. При проведении масс-спектрометрического анализа в режиме положительных аддукт-ионов (M+H) +, (M+Na) + или (M+NH4) + неполярных и нейтральных липидов был обнаружен ионный пик m/z 369,2, соответствующий пулу Хс. В мейбуме пациентов 1-й группы в количественном отношении данный пик фиксировали реже по сравнению с результатами исследования мейбума у пациентов 2-й группы, что говорит о более низком содержании Хс в мейбуме в указанной группе. Определен ряд ионных пиков m/z 647,68 и 885,79, соответствующий пулу эфиров Хс и ТГ, сигнал которых у пациентов 1-й группы был ниже, чем у пациентов 2-й группы. Через 1 нед. значительное уменьшение субъективных жалоб отметили все пациенты 1-й группы. У 71% пациентов 2-й группы уменьшилось ощущение сухости, но периодически появлялись жалобы на затуманивание зрения. Через 1 мес. вышеуказанные жалобы предъявляли 19% пациентов 2-й группы, но их выраженность была значительно ниже. Отмечена положительная динамика у пациентов в обеих группах. Результаты обследования представлены в таблице 1.

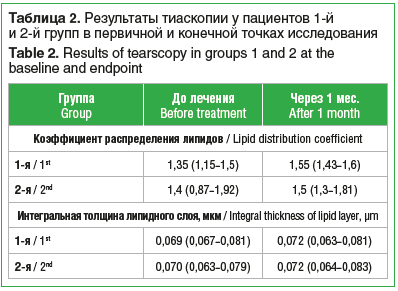

Результаты OSDI, теста Ширмера I и пробы Норна были сопоставимы в первичной точке исследования. Обследование пациентов в конечной точке исследования показало улучшение клинико-функциональных показателей у пациентов обеих групп, но динамика показателей была более выраженной у пациентов 1-й группы при внутригрупповом сравнении (p< 0,05). У 94% пациентов 1-й группы через 1 мес. степень окрашивания витальным красителем роговицы, оцененная по Оксфордской шкале, равнялась 1 баллу. У пациентов 2-й группы данный показатель остался без каких-либо изменений. У пациентов обеих групп наблюдали уменьшение толщины липидного слоя в первичной точке исследования. Однако у пациентов 1-й группы зафиксированы более выраженные изменения состава липидной составляющей СП, что может быть обусловлено метаболическими нарушениями на фоне СД2. На фоне инстилляций геля зафиксирована вариабельность результатов тиаскопии. Результаты представлены в таблице 2.

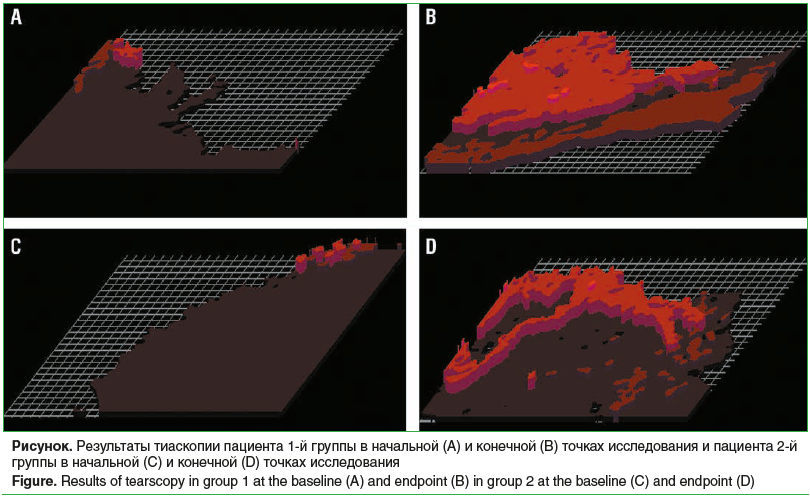

Выраженность улучшения состояния липидного слоя была статистически значимо большей у пациентов 1-й группы (увеличение коэффициента распределения липидов и их толщины на 0,2 и 0,03 соответственно) по сравнению с аналогичными показателями у пациентов 2-й группы (увеличение на 0,1 и 0,02). Следует отметить, что в конечной точке исследования полной нормализации показателей тиаскопии у пациентов в обеих группах достигнуто не было (см. рисунок).

Обсуждение

Роль ТГ в метаболизме огромна — они являются одним из основных источников энергии у человека. Поступление ТГ в организм возможно двумя путями: экзогенно, т. е. с пищей, и эндогенно. В последнем случае синтез ТГ может осуществляться из углеводов в печени с использованием глицерина или в жировой ткани. Изменение уровня ТГ связано в первую очередь с метаболическими нарушениями, в частности с наличием у пациента СД2. При СД2 развитие ССГ и ДМЖ является закономерным процессом, так как патофизиологический механизм поражения глазной поверхности предполагает как нарушение функции МЖ и, соответственно, изменение липидной составляющей, так и обратный процесс — дестабилизацию СП. ДМЖ при этом сопровождается изменением качественного состава мейбума. Установленный методом масс-спектрометрического анализа сниженный уровень ТГ в обеих группах отличается от результатов, полученных в ходе исследования некоторыми авторами [20–22]. Сравнительный анализ показал более низкий уровень ТГ у пациентов 1-й группы. В данном исследовании более низкое содержание ТГ и Хс в мейбуме у пациентов 1-й группы можно объяснить влиянием СД2 на метаболизм липидов, поскольку снижение уровня ТГ наблюдали и во 2-й группе. Полученные нами данные подтверждаются результатами J. Dinget al. [23], которые показали, что дефицит инсулина и гипергликемия могут значительно снизить содержание ТГ в клетках. Исследование S.M. Lam [22] также показало, что содержание ТГ снижается с увеличением тяжести СД. Дополнительным аргументом служит и более низкая экспрессия ТГ в коже больных с ССГ на фоне СД2 в отличие от пациентов без СД2. Это позволяет выдвинуть предположение, что снижение уровня ТГ в мейбуме является одним из факторов, нарушающих нормальный пассаж липидов в СП, и может быть характерным признаком ССГ на фоне СД2. Ответом на этот вопрос может стать исследование мейбума только посредством масс-спектрометрии высокого разрешения. Локальное применение препаратов, содержащих в своем составе ТГ, у пациентов с ССГ оправданно, поскольку пониженный уровень ненасыщенных ТГ может оказывать неблагоприятное воздействие на стабильность липидного слоя СП. Особенно это касается группы пациентов, у которых изменение глазной поверхности связано с наличием такого соматического заболевания, как СД2. Использование препарата исследования только в течение 1 мес. продемонстрировало уменьшение интенсивности субъективных ощущений, подтвержденных данными опросника OSDI, повышение стабильности СП и улучшение ее качественных характеристик. Вероятно, более продолжительное применение будет способствовать как нормализации, так и стабилизации липидной составляющей СП.

Заключение

Пониженный уровень ТГ и Хс при СД2 индуцирует клеточную дисфункцию и воспалительную реакцию в МЖ, запуская процесс развития ССГ и/или ухудшая его течение. В подобной ситуации необходимо и обосновано применение комбинированных препаратов, содержащих ТГ, к которым относится Артелак® Ночной. Комбинация на основе ТГ может быть полноценной заменой предшествующей неэффективной терапии.

Сведения об авторах:

Сафонова Татьяна Николаевна — к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения патологии слезного аппарата ФГБНУ «НИИГБ им. М.М. Краснова»; 119021, Россия, г. Москва, ул. Россолимо, д. 11, корп. А, корп. Б; ORCID iD 0000-0002-4601-0904.

Зайцева Галина Валерьевна — к.м.н., научный сотрудник отделения патологии слезного аппарата ФГБНУ «НИИГБ им. М.М. Краснова»; 119021, Россия, г. Москва, ул. Россолимо, д. 11, корп. А, корп. Б; ORCID iD 0000-0001-8575-3076.

Кравец Константин Юрьевич — младший научный сотрудник лаборатории инструментальных методов и органических реагентов ГЕОХИ РАН; 119991, Россия, г. Москва, ул. Косыгина, д. 19; ORCID iD 0000-0002-1647-5815.

Поляков Никита Борисович — научный сотрудник лаборатории индикации и ультраструктурного анализа микроорганизмов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава РФ; 123098, Россия, г. Москва, ул. Гамалеи, д.18; ORCID iD 0000-0001-7225-2010.

Контактная информация: Сафонова Татьяна Николаевна, e-mail: safotat@mail.ru.

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 29.02.2024.

Поступила после рецензирования 27.03.2024.

Принята в печать 19.04.2024.

About the authors:

Tatyana N. Safonova — C. Sc. (Med.), leading researcher of the Department of Lacrimal Apparatus Disorders, M.M. Krasnov Research Institute of Eye Diseases; 11A, B, Rossolimo str., Moscow, 119021, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-4601-0904.

Galina V. Zaytseva — C. Sc. (Med.), researcher of the Department of Lacrimal Apparatus Disorders, M.M. Krasnov Research Institute of Eye Diseases; 11A, B, Rossolimo str., Moscow, 119021, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-8575-3076.

Konstantin Yu. Kravets — junior researcher of the Laboratory of Instrumental Methods and Organic Reagents, V.I. Vernadskiy Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry; 19, Kosygin str., Moscow, 119991, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-1647-5815.

Nikita B. Polyakov — researcher of the Laboratory of Indication and Ultrastructural Analysis, N.F. Gamaleya National Research Center of Epidemiology & Microbiology; 18, Gamalei str., Moscow, 123098, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-7225-2010.

Contact information: Tatyana N. Safonova, e-mail: safotat@mail.ru.

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 29.02.2024.

Revised 27.03.2024.

Accepted 19.04.2024.

материал rmj.ru