Введение

Кератоконус (КК) — заболевание роговицы, характеризующееся ее истончением и изменением формы, приводящее к значительному ухудшению корригированной остроты зрения. В классическом варианте болезнь манифестирует в подростковом периоде, а при тяжелом прогрессирующем течении требует радикальных вмешательств, таких как кератопластика с тектонической и оптической целью. Хотя многие вопросы этиологии и патофизиологии КК остаются на сегодняшний день неясными, большинство исследователей сходятся во мнении, что заболевание является мультифакторным и обусловлено сложным взаимодействием генетических и негенетических факторов. Неоспоримыми доказательствами в пользу генетической теории развития КК служат семейные случаи заболевания, частое сочетание его с рядом наследственных болезней и синдромов, а также особенности течения КК у монозиготных и дизиготных близнецов. Общеизвестна связь КК и многих состояний, в том числе аллергических, представленных в виде весеннего, атопического, сезонного или круглогодичного аллергического кератоконъюнктивита1 [1].

Впервые в 1937 г. H.L. Hilgartner et al. [2] описали случай сочетанного течения КК и аллергического заболевания поверхности глаза. С тех пор многими исследователями изучался вопрос связи этих патологий, были получены весьма противоречивые результаты в различных исследованиях. Так, выявлена положительная корреляция между атопией, трением глаз и КК [2–5]. K.H. Weed et al. [6] провели проспективное обсервационное исследование 200 пациентов с КК и обнаружили у них атопические заболевания, включающие астму, экзему и сенную лихорадку в 23, 14 и 30% случаев соответственно. Согласно исследованиям V.B. Agrawal et al. [7] отмечается более высокая частота атопии у пациентов с КК. В свою очередь отягощенный аллергологический анамнез имел место у значительного количества пациентов с КК: в 26,6% случаев — кожная форма аллергии, в 24,5% — глазные проявления аллергии, в 11,3% — астма. В патогенезе KК, наряду с другими факторами, большая роль отводится повышенной продукции лизосомальных и протеолитических ферментов, сниженной концентрации ингибиторов протеаз, что приводит к существенному изменению конфигурации коллагена, которое клинически характеризуется прогрессирующим истончением стромы [8, 9]. При аллергическом конъюнктивите, когда специфические аллергены повторно попадают в организм через конъюнктиву, они реагируют с аллерген-специфическим иммуноглобулином Е (IgE) на поверхности тучных клеток или базофилов, высвобождая вазоактивные медиаторы. Эти медиаторы включают воспалительные молекулы, такие как гистамин, ряд протеаз, фактор некроза опухоли α (TNF-α) и интерлейкины (IL) [7, 10–13].

По данным ряда исследований, в слезной жидкости пациентов с КК была обнаружена повышенная активность протеолитических ферментов и воспалительных молекул, что, возможно, указывает на их важную роль в патогенезе заболевания. Кроме этого, было доказано, что частое механическое трение глаз способствует повышению уровня матриксных металлопротеиназ, IL-6 и TNF-α в слезной жидкости, причем даже у здоровых людей [9, 10]. Предположительно повышение протеазной активности слезы усугубляется сильным трением глаз, имеющим место у пациентов с аллергическим конъюнктивитом, что, в свою очередь, усугубляет патологический процесс и ведет к прогрессированию КК.

Несмотря на это, влияние аллергии на течение КК до сих пор остается спорным. Исследования R. Lapid-Gortzaket al. [14] показали, что у детей с весенним кератоконъюнктивитом (n=40) частота аномальных кератотопографических паттернов, таких как «галстук-бабочка» с верхним и нижним укручением, иррегулярность поверхности роговицы, значительно выше, чем в контрольной группе, представленной здоровыми детьми (n=36). В работе M. Taneja et al. [15] была проведена оценка характера прогрессирования эктазии у пациентов с сопутствующим весенним кератоконъюнктивитом (n=22). Авторы пришли к выводу, что наличие аллергии не влияет на течение КК.

В исследовании R. Sharma et al. [16] обнаружено, что у 120 пациентов с KК и глазной формой аллергии необходимость в проведении кератопластики возникла в более ранние сроки от начала заболевания, а риск развития острого гидропса роговицы был выше, чем у пациентов без отягощенного анамнеза. Кроме того, у молодых пациентов с КК, имеющих привычку тереть глаза, а также с наличием сопутствующей атопии наблюдался более высокий риск развития гидропса роговой оболочки [16]. В ряде исследований выявлено, что у пациентов с атопией и КК толщина сосудистой оболочки несколько выше по сравнению с таковой у лиц без атопии, что, как считают авторы, указывает на возможную роль последней в хориоидальном профиле КК [17]. Однако в других исследованиях не было подтверждено, что оценка хориоидального профиля является важным инструментом для дифференциации прогрессирующего и непрогрессирующего KК [18]. Это свидетельствует о необходимости проведения дальнейших исследований по изучению роли сосудистой оболочки в патофизиологии KК.

Таким образом, неоднозначность результатов исследований ассоциации КК с аллергией, предположительная общность, синергизм патоморфологических механизмов аллергических и эктатических заболеваний глаза вызывает интерес исследователей и подчеркивает необходимость изучения данного вопроса.

Представленное клиническое наблюдение также демонстрирует возможную ассоциацию КК и аллергических заболеваний поверхности глаза.

Клиническое наблюдение

В апреле 2023 г. в УфНИИ ГБ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России обратился пациент, 17 лет, с жалобами на снижение остроты зрения обоих глаз в течение полугода. Со слов пациента, при прохождении медицинского освидетельствования в военкомате в 2022 г. жалоб на ухудшение зрения не было. Из анамнеза известно, что пациент с раннего детства страдает аллергией на шерсть животных, проявляющейся в виде аллергического конъюнктивита с характерным комплексом симптомов: выраженным зудом, незначительным периодическим покраснением глаз. Эпизодически получал противоаллергическое лечение антигистаминными препаратами системно и местно короткими курсами (3–4 дня) до исчезновения симптомов аллергии. Отмечает частую привычку интенсивно чесать глаза 4–6 раз в день на протяжении 1 года. У аллерголога пациент не наблюдался.

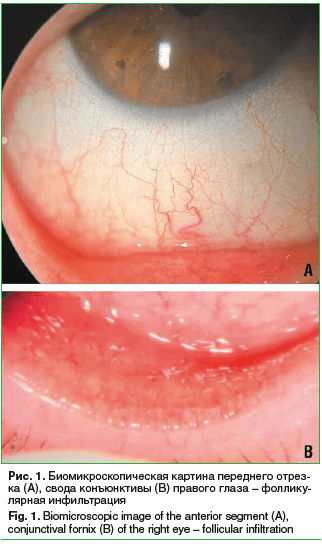

На момент осмотра некорригированная острота зрения (НКОЗ) составляла 0,2 на правом глазу и 1,0 — на левом. Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) — 0,5 на правом глазу. Биомикроскопически выявлена инъекция конъюнктивальных сосудов, фолликулярная инфильтрация пальпебральной конъюнктивы (рис. 1). На роговице визуализировались поверхностные нервные волокна, отсутствовали признаки помутнения роговой оболочки, в оптической зоне имелись единичные стрии Фогта.

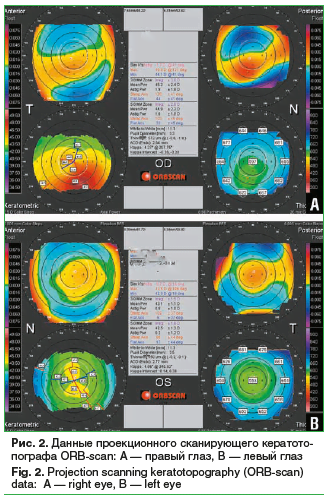

Данные кератотопографической карты отражали характерные изменения роговицы правого глаза (рис. 2А) в виде элевации передней и задней корнеальной поверхности в нижней полусфере, свидетельствующие о наличии эктазии I типа и начальной стадии КК, в левом глазу — наличие характерного паттерна с незначительной элевацией задней поверхности роговицы (рис. 2В).

С учетом возраста пациента, данных объективных исследований и особенностей течения болезни (прогрессивное ухудшение зрения в течение 1 года) было рекомендовано проведение ультрафиолетового (УФ) кросслинкинга роговицы на правом глазу по стандартному «Дрезденскому протоколу». Однако от оперативного лечения пациент отказался в связи с высокой занятостью и предстоящими экзаменами в школе. Обследуемому были назначены местные антигистаминные препараты, лубриканты, очковая коррекция и динамическое наблюдение через 3 мес.

Пациент явился на прием спустя 5 мес. после первичного обращения с жалобами на значительное ухудшение зрения, отсутствие эффекта от очковой коррекции и выраженный зуд в глазах.

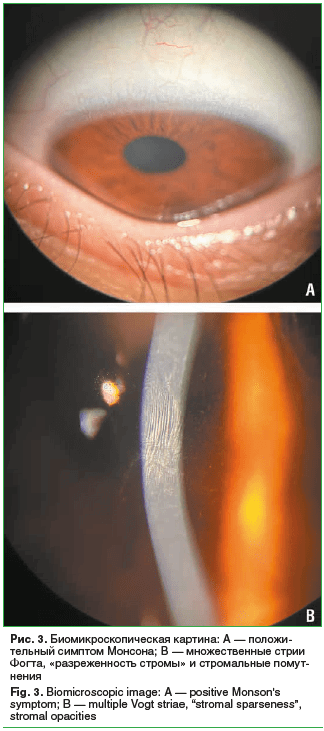

Острота зрения на правом глазу — 0,02 с максимальной коррекцией 0,1, на левом глазу — 0,8 с максимальной коррекцией 1,0. Биомикроскопически на обоих глазах явления аллергического конъюнктивита (инъекция сосудов, мелкие множественные фолликулы на пальпебральной конъюнктиве), на роговице правого глаза визуализируется конусовидное выпячивание при взоре вниз — симптом Монсона (рис. 3A), участки стромального помутнения в оптической зоне, выраженные стрии Фогта (рис. 3B), слева — единичные нервные волокна, роговица прозрачная. Толщина роговицы правого глаза в наиболее тонкой точке составила 370 мкм, левого глаза — 510 мкм.

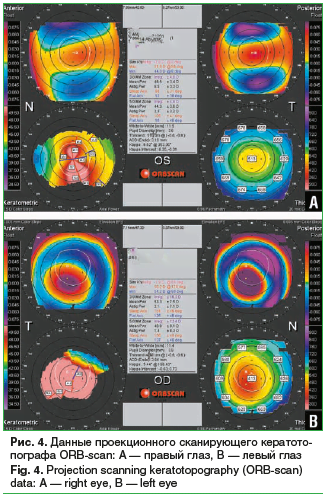

При проведении повторной кератотопографии выявлены значительные изменения: увеличение площади эктазии, выраженное повышение показателей элевации задней и передней поверхности роговицы, смещение наиболее тонкой точки роговой оболочки от оптического центра, резкое снижение значений корнеальной толщины как в центре, так и в наиболее тонкой точке (рис. 4A). Также отмечалась манифестация заболевания в левом глазу с характерным паттерном в виде неправильных песочных часов (по данным кератотопографии) с преимущественным поражением нижней половины, что свидетельствовало о наличии I стадии КК со II типом эктазии (рис. 4B). Изменения свидетельствовали о прогрессивном течении КК как в правом глазу, так и в левом.

Пациент проконсультирован аллергологом, назначена системная терапия глюкокортикоидным препаратом (дексаметазон 4 мг парентерально, ежедневно, 1 р/сут, курсом 4 дня), блокатором Н1-гистаминовых рецепторов (цетиризин 5 мг, ежедневно, 1 р/сут, 20 дней), а также местное применение 0,1% фторметолона трехкратно в течение 10 дней.

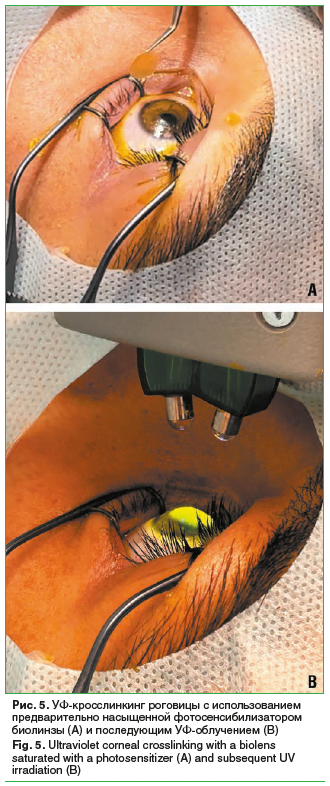

При повторном осмотре: явления аллергического конъюнктивита были купированы. На фоне ремиссии аллергического процесса на правом глазу был проведен УФ-кросс-линкинг роговицы с применением модифицированного протокола в акселерированном режиме (9 мВ/см2, 10 мин) с использованием биолинзы из донорской роговицы по запатентованной методике [19]. Процедура УФ-кросслинкинга роговицы была завершена наложением на роговицу мягкой контактной линзы (рис. 5А, В).

Послеоперационный период проходил без особенностей, с применением симптоматической противомикробной, противовоспалительной терапии, а также лубрикантов и кератопротекторов. После полной эпителизации роговицы была удалена мягкая контактная линза (на 4-й день после кросслинкинга роговицы) – назначен фторметолон на 14 дней с 4-кратным режимом закапывания и последующим уменьшением кратности использования до 3 раз — 7 дней, до 2 раз — еще 7 дней, с дальнейшим полным прекращением закапывания.

Через 1 мес. проведен УФ-кросслинкинг роговицы на левом глазу по стандартной методике «Дрезденский протокол» (3 мВ/см2, 30 мин). Течение послеоперационного периода не имело особенностей, эпителизация роговицы также завершилась на 4-й день после операции. Некоторое время сохранялся незначительный псевдохейз роговицы, который полностью нивелировался через 1,5 мес. после операции.

После полной репарации роговицы пациенту была назначена контактная коррекция склеральными линзами, с высокой толерантностью и удовлетворительным функциональным эффектом — острота зрения с коррекцией составила 0,7 на правом глазу.

На протяжении 12 мес. наблюдения отмечалась стабильность визометрических, рефракционных и кератопахиметрических показателей.

Заключение

Представленное клиническое наблюдение является примером торпидного течения КК у пациента с аллергическим конъюнктивитом. Проведение УФ-кросслинкинга роговицы на фоне купирования аллергических явлений позволило стабилизировать течение КК и избежать необходимости использования более радикальных методов лечения, в частности трансплантации роговицы. Продемонстрированное клиническое наблюдение свидетельствует об отягощенном течении КК на фоне аллергии и определяет необходимость изучения ассоциации этих заболеваний. Систематизация имеющихся обзорных и клинических данных, а также проведение рандомизированных контролируемых клинических исследований связи КК с аллергическими заболеваниями позволят в дальнейшем разработать алгоритмы оптимального и своевременного выбора патогенетически ориентированного лечения с учетом существующих рисков.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Бикбов Мухаррам Мухтарамович — д.м.н., профессор, директор УфНИИ ГБ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России;

450008, Россия, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3; ORCID iD 0000-0002-9476-8883

Титоян Карине Хачатуровна — к.м.н., врач поликлиники УфНИИ ГБ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России; 450008, Россия, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3; ORCID iD 0000-0003-3529-3491

Халимов Азат Рашидович — д.б.н., заведующий научно-инновационным отделом УфНИИ ГБ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России; 450008, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3; ORCID iD 0000-0001-7470-7330

Усубов Эмин Логман оглы — к.м.н., заведующий отделом хирургии роговицы и хрусталика УфНИИ ГБ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России; 450008, Россия, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3; ORCID iD 0000-0002-1008-1516

Контактная информация: Титоян Карине Хачатуровна, e-mail: oko-ufa@ya.ru

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 10.02.2025.

Поступила после рецензирования 05.03.2025.

Принята в печать 10.04.2025.

ABOUT THE AUTHORS:

Mukharram M. Bikbov — Dr. Sc. (Med.), Professor, Director of the Ufa Research Institute of Eye Diseases, Bashkir State Medical University; 3, Lenin str., Ufa, 450008, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-9476-8883

Karine Kh. Titoyan — C. Sc. (Med.), Physician of the Outpatient Department of the Ufa Research Institute of Eye Diseases, Bashkir State Medical University; 3, Lenin str., Ufa, 450008, Russian Federation, ORCID iD 0000-0003-3529-3491

Azat R. Khalimov — Dr. Sc. (Biol.), Head of the Scientific and Innovation Department of the Ufa Research Institute of Eye Diseases, Bashkir State Medical University; 3, Lenin str., Ufa, 450008, Russian Federation, ORCID iD 0000-0001-7470-7330

Emin L. o. Usubov — C. Sc. (Med.), Head of the Department of Corneal and Lenticular Surgery, Bashkir State Medical University; 3, Lenin str., Ufa, 450008, Russian Federation, ORCID iD 0000-0002-1008-1516

Contact information: Karine Kh. Titoyan, e-mail: oko-ufa@ya.ru

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 10.02.2025.

Revised 05.03.2025.

Accepted 10.04.2025.

1Клинические рекомендации «Атопический дерматит» 2021–2022–2023 (26.08.2021). Утверждены Минздравом РФ. (Электронный ресурс.) URL: https://dep_pediatr.pnzgu.ru/files/dep_pediatr.pnzgu.ru/1110_kr21l20mz.pdf (дата обращения: 12.05.2025).

Информация с rmj.ru