Введение

Старение представляет собой сложный многофакторный процесс, характеризующийся постепенным уменьшением функциональных возможностей организма и повышенной восприимчивостью к различным неблагоприятным воздействиям [1, 2]. В гериатрии возникают специфические проблемы, обусловленные высокой частотой сопутствующих заболеваний, одновременным применением множества лекарственных препаратов и неоднородностью популяции пожилых людей [3]. Концепция старческой астении, определяемая как состояние повышенной уязвимости к стрессовым ситуациям, играет центральную роль в понимании гериатрических синдромов и предсказании неблагоприятных последствий, таких как госпитализация, инвалидность и летальный исход [4, 5].

В гериатрической практике особое внимание уделяется комплексной оценке состояния пациента, которая включает не только оценку отдельных органов и систем, но и анализ взаимосвязей между различными сферами функцио-нирования. К этим сферам относятся физическое здоровье, когнитивные способности, эмоциональное состояние, социальное благополучие и окружающая среда. Взаимо-связь и взаимодействие между этими сферами оказывают значительное влияние на общее состояние здоровья и качество жизни пожилого человека. Выявление и понимание этих межличностных связей имеют решающее значение для разработки эффективных стратегий профилактики и лечения в гериатрии [6, 7].

Соотношение нейтрофилов и лимфоцитов (NLR) — это простой и доступный показатель, рассчитываемый на основе стандартного анализа крови. Он отражает баланс между воспалительной активностью нейтрофилов и иммунорегуляторной функцией лимфоцитов. Повышенное значение NLR указывает на наличие системного воспаления и дисбаланс иммунной системы [8].

В последние годы NLR привлекает все больше внимания как потенциальный маркер различных заболеваний и состояний, включая сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), рак, инфекции и аутоиммунные расстройства. В гериатрической практике NLR рассматривается как перспективный инструмент для оценки системного воспаления, прогнозирования неблагоприятных исходов и выявления пациентов с высоким риском развития гериатрических синдромов [9, 10].

Имеются доказательства наличия связи между повышенным NLR и ухудшением физического состояния у пожилых людей. Высокий NLR ассоциируется с повышенным риском развития старческой астении, саркопении, снижением мышечной силы и скорости ходьбы. Механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи, включают негативное влияние хронического воспаления на мышечную ткань, снижение синтеза белка и нарушение метаболизма костной ткани [11].

Кроме того, повышенный NLR связан с увеличением риска развития ССЗ, инсульта и других хронических заболеваний, которые оказывают существенное влияние на физическую функцию и качество жизни пожилых людей.

Хроническое воспаление играет важную роль в развитии когнитивных нарушений и деменции. Повышенный уровень провоспалительных цитокинов может оказывать негативное воздействие на нейроны, способствовать развитию нейродегенеративных процессов и нарушать когнитивные функции.

Повышенный уровень NLR связан с ухудшением когнитивных способностей, снижением памяти, внимания и исполнительных функций у пожилых людей. Он также ассоциируется с повышенным риском развития болезни Альцгеймера и других форм деменции [12].

Хроническое воспаление также может оказывать неблагоприятное воздействие на психическое состояние, способствуя развитию депрессии, тревоги и других психических расстройств. Повышенный уровень провоспалительных цитокинов может нарушать нейротрансмиссию, влиять на настроение и поведение [13].

Исследования [14–16] показали, что повышенный уровень NLR связан с повышенным риском развития депрессии и тревоги у пожилых людей. Он также ассоциируется с ухудшением качества сна и повышенным уровнем стресса.

NLR может использоваться в качестве простого и доступного инструмента для скрининга пожилых людей с высоким риском развития гериатрических синдромов и неблагоприятных исходов. Повышенный NLR может служить сигналом для проведения более детальной гериатрической оценки и разработки индивидуализированного плана лечения и профилактики.

Кроме того, NLR может использоваться для мониторинга эффективности лечения и оценки ответа на различные вмешательства, направленные на снижение системного воспаления и улучшение иммунной функции.

Цель исследования: оценить корреляционные связи NLR с показателями доменов у женщин старше 65 лет.

Содержание статьи

Материал и методы

В исследование было включено 100 женщин старше 65 лет.

Анализируемые параметры включали: характеристики физического здоровья: антропометрические показатели (рост, масса тела, индекс массы тела (ИМТ), отношение окружности талии к окружности бедер), систолическое артериальное давление (САД) и диастолическое артериальное давление, частота сердечных сокращений, общий анализ крови, значения NLR и соотношение тромбоцитов к лимфоцитам (PLR), биохимические показатели крови (гликированный гемоглобин, глюкоза, амилаза, общий белок, мочевина, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, кальций, билирубин, тиреотропный гормон, триглицериды, общий холестерин, липопротеины низкой плотности, креатинин, мочевая кислота, цистатин С, высокочувствительный С-реактивный белок (СРБ), омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, лептин, гомоцистеин, N-терминальный фрагмент промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP), витамин D), скорость клубочковой фильтрации, параметры эхокардиографии (конечно-систолический объем, конечно-диастолический объем, фракция выброса, индекс массы мио-карда левого желудочка, пик Е, пик А, соотношение Е/А, E/e’), показатели электрокардиограммы (ЭКГ), полученные с использованием программного обеспечения «Кардиовизор» (состояние миокарда, альтернирующий характер зубца T, характеристика ритма), показатель средневзвешенного отклонения ритмограммы при суточном мониторировании ЭКГ, текущая медикаментозная терапия, параметры опорно-двигательной системы: результаты оценки по шкале FRAIL, шкале Катца, данные кистевой динамометрии, данные опросника SARC-F, показатели биоимпедансометрии (фактический и биологический возраст), параметры сенсорной системы — результаты комплексного офтальмологического обследования, когнитивной системы — результаты теста MMSE, психологической — данные оценки по шкалам Бека и астенического состояния, нутритивной — результаты краткой оценки пищевого статуса (MNA).

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы применялась специализированная программа «Кардиовизор», которая позволяет оценивать функциональное состояние сердца на основе ЭКГ, зарегистрированной с конечностей, и оперативно обнаруживать отклонения, которые могут свидетельствовать о развитии патологических процессов. Индексы «Миокард» и «Ритм» представляют собой относительные показатели, отображающие общую степень отклонений от нормального состояния и измеряющиеся в границах от 0 до 100%.

Эхокардиографические измерения проводились с использованием ультразвуковой системы Toshiba Aplio 500.

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) осуществлялся с применением аппарата «Холтер-ДМС».

Соотношение NLR определялось на основании абсолютных значений числа нейтрофилов (N; ×109/л) и лимфоцитов (L; ×109/л) по формуле: NLR=N/L. PLR (соотношение тромбоцитов к лимфоцитам) = число тромбоцитов (Р; ×109/л) / число лимфоцитов (L; ×109/л).

Уровень гликированного гемоглобина определялся методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением автоматизированной системы ионного обмена, а концентрация СРБ измерялась спектрофотометрическим методом.

Для оценки уровня омега-3 полиненасыщенных жирных кислот использовался образец цельной венозной крови, полученный утром натощак в специализированную пробирку. В течение 30 мин после взятия кровь центрифугировалась при 2800 оборотах в 1 мин в течение 10 мин при 4°C. После извлечения плазмы и слоя лейкоцитов эритроциты замораживались и хранились при -80°C до момента проведения анализа в соответствии с известными протоколами. Измерялось содержание следующих жирных кислот: α-линоленовой, эйкозапентаеновой, докозагексаеновой, линолевой, гамма-линоленовой, дигомо-гамма-линоленовой, арахидоновой, докозатриеновой и докозапентаеновой.

Оценка двигательной функции, в частности, выявление синдрома старческой астении, осуществлялась с помощью шкалы FRAIL, включающей 5 вопросов, касающихся утомляемости, уровня физической активности, мобильности, наличия сопутствующих заболеваний и потери веса. Оценки варьировались от 0 до 5 баллов, где 3–5 баллов свидетельствовали о наличии синдрома, а 1–2 балла — о состоянии преастении. Функциональная активность оценивалась с использованием 6-балльной шкалы активности в повседневной жизни (ADL) по шкале Катца (минимальное значение — 0 баллов, максимальное — 6 баллов).

Для оценки нутритивного статуса применялась полная версия Мини-оценки питания (MNA). Результат MNA ≥23,5 балла указывал на отсутствие риска недостаточного питания, результат MNA в диапазоне 17–23,5 балла свидетельствовал о риске развития дефицита питания, а результат MNA <17 баллов указывал на наличие недостаточного питания.

Мышечная сила определялась путем измерения силы кистевого захвата с использованием динамометра Jamar. Оценка массы скелетной мускулатуры проводилась с использованием метода биоимпедансного анализа на аппарате ACCUNIQ.

Для анализа сенсорных возможностей проводилось комплексное офтальмологическое обследование, включающее детальную оценку состояния сетчатки с использованием цифровой камеры Topcon TRC NW6s (Япония) с разрешением 3872×2892 пикселя, биомикроскопическое исследование с применением щелевой лампы и офтальмоскопию. Дополнительно выполнялась оптическая когерентная томография-ангиография (RTVue XP, Optovue, США).

Когнитивная функция оценивалась с применением опросника «Мини-исследование психического статуса» (MMSE).

Оценка психологического статуса проводилась с использованием шкалы Бека, а определение возрастной жизнеспособности — с использованием шкалы астенического состояния (ШАС).

Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением программного пакета StatTech версии 4.8.0 (разработка ООО «Статтех», Россия). Проверка соответствия распределения количественных параметров нормальному закону проводилась с использованием критерия Колмогорова — Смирнова. Для количественных переменных, имеющих нормальное распределение, приводились средние значения (M) и стандартные отклонения (SD). Для оценки точности средних значений указывались границы 95-процентного доверительного интервала (95% ДИ). В случаях, когда распределение отличалось от нормального, количественные характеристики представлялись в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха (Q1–Q3). Категориальные переменные описывались в виде абсолютных и относительных частот. Для определения 95% ДИ пропорций использовался метод Клоппера — Пирсона.

Результаты исследования

Обследованы 100 женщин в возрасте 65 лет. Анализ полученных данных позволил выделить ряд факторов, потенциально оказывающих влияние на состояние здоровья обследованной группы.

Среднее значение NLR в исследуемой группе составило 1,76, при этом в 2,5% случаев оно достигало 0,83, а в 97,5% — 3,92.

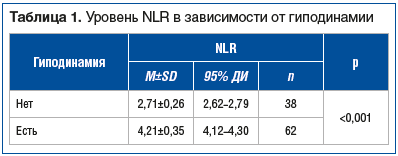

Диспропорция в размерах групп, представленных в таблице 1, отражает фактическое распределение рассматриваемого признака в изучаемой выборке. Более высокий уровень NLR у лиц с гиподинамией может указывать на наличие скрытого воспалительного процесса и/или нарушение баланса иммунной системы, которые связаны с недостаточной двигательной активностью. Этот факт подчеркивает значимость поддержания адекватного уровня физической нагрузки для сохранения оптимального состояния здоровья и снижения вероятности развития воспалительных реакций.

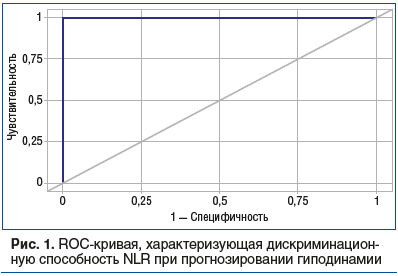

При оценке дискриминационной способности показателя гиподинамии от NLR с помощью ROC-анализа была получена следующая кривая (рис. 1).

Гиподинамия является статистически значимым предиктором изменения NLR (AUC=1,000; 95% ДИ 1,000–1,000, p<0,001).

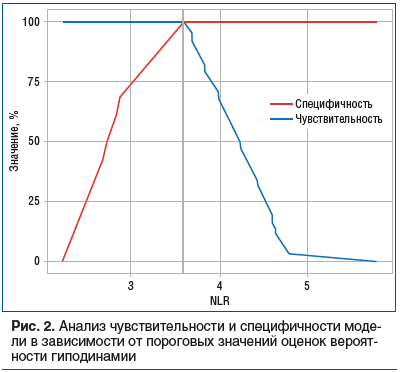

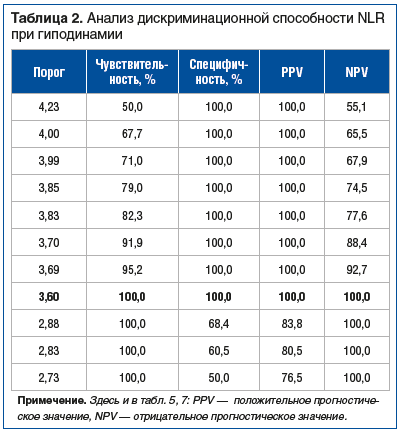

Пороговое значение NLR в точке cut-off (рис. 2, табл. 2), которому соответствовало наивысшее значение индекса Юдена, составило 3,600. Наличие гиподинамии прогнозировалось при значении NLR выше данной величины или равном ей. Чувствительность и специфичность полученной прогностической модели составили 100,0%.

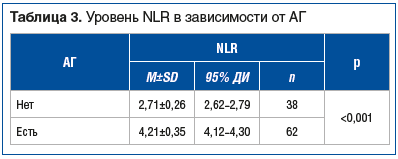

Как видно из таблицы 3, у пациентов с АГ наблюдается статистически значимо более высокий уровень NLR, чем у пациентов без АГ.

Артериальная гипертензия является статистически значимым предиктором повышения NLR (AUC=1,000; 95% ДИ 1,000–1,000, p<0,001).

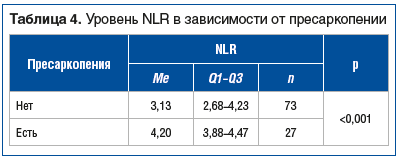

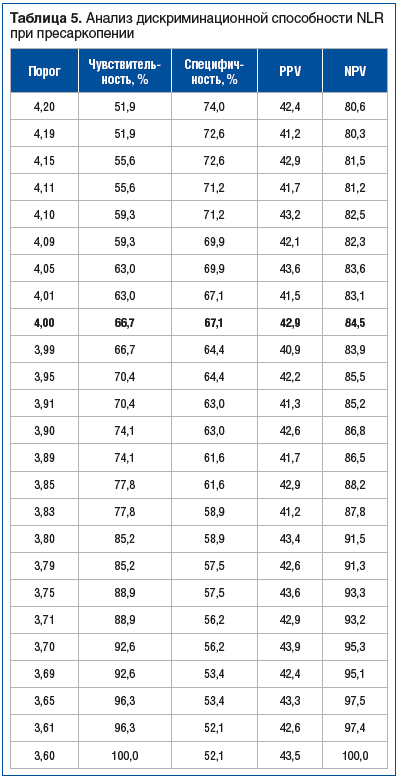

Анализ данных, представленных в таблице 4, выявил существенное различие в медианных значениях NLR между группами пациентов: у лиц с пресаркопенией этот показатель был достоверно выше, чем у пациентов без данного состояния, что указывает на вероятность более активного воспалительного ответа у пациентов с пресаркопенией.

Эти результаты соответствуют современным представлениям о взаимодействии между воспалением и состоянием мышц. Пресаркопения, являясь ранней стадией саркопении, может быть вызвана или осложнена персистирующим вялотекущим воспалением. Обнаруженное повышение NLR, индикатора системного воспаления, у пациентов с пресаркопенией подтверждает эту теорию. Для более полного понимания механизмов этой взаимосвязи и разработки эффективных подходов к профилактике и терапии саркопении требуются дополнительные исследования.

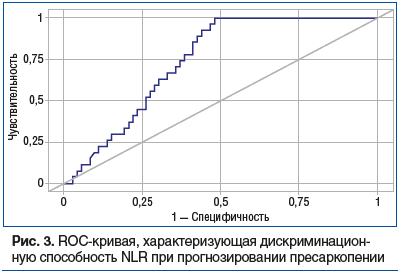

При оценке дискриминационной способности NLR при прогнозировании пресаркопении с помощью ROC-анализа была получена следующая кривая (рис. 3).

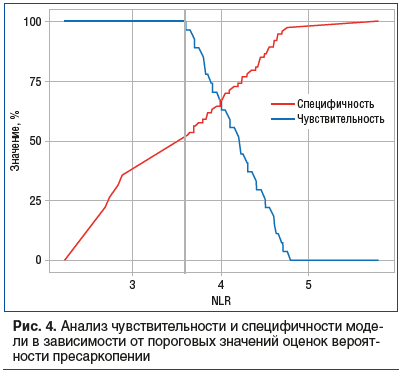

Согласно полученным данным (рис. 4, табл. 5) пресаркопения является статистически значимым предиктором изменения NLR (AUC=0,741; 95% ДИ 0,623–0,859, p<0,001).

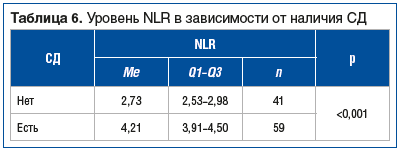

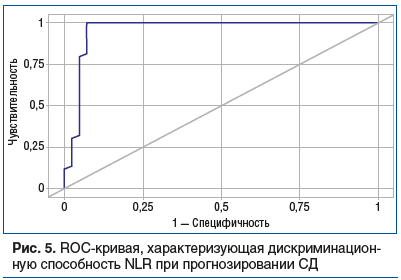

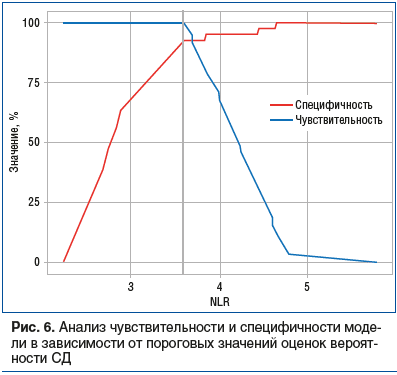

Статистический анализ выявил значимые различия в показателях NLR между группами пациентов с сахарным диабетом (СД) и без СД (табл. 6). Полученные результаты свидетельствуют о том, что более высокий уровень NLR у пациентов с СД может отражать наличие хронического воспаления и иммунной дисфункции, ассоциированных с этим заболеванием.

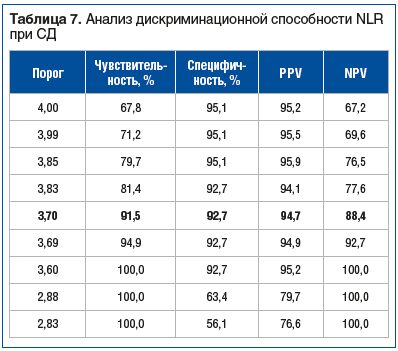

Согласно полученным данным (рис. 5, 6, табл. 7) СД является статистически значимым предиктором изменения NLR (AUC=0,957; 95% ДИ 0,919–0,996, p<0,001).

Анализ взаимосвязи между САД и NLR выявил сильную прямую корреляцию (ρ=0,772, p<0,001). Выявленная зависимость САД от NLR может быть выражена уравнением линейной регрессии: YСАД=32,387 × XNLR + 42,09. Согласно полученной модели, увеличение NLR на единицу приводит к прогнозируемому увеличению САД на 32,387 единицы. Данная модель объясняет 83,4% вариабельности САД.

При оценке связи NT-proBNP и NLR была установлена заметной тесноты прямая связь (ρ=0,674, p<0,001). Линейная зависимость NT-proBNP от NLR представлена уравнением парной регрессии: YNT probnp=111,154 × XNLR — 250,673. Предполагается, что увеличение NLR на единицу приведет к увеличению NT-proBNP на 111,154. Данная модель объясняет 80,4% вариативности NT-proBNP.

При оценке связи ИМТ и NLR была установлена заметной тесноты прямая связь (ρ=0,630, p<0,001). Корреляция между ИМТ и NLR выражается уравнением линейной регрессии: YИМТ=8,133 × XNLR + 3,683. Согласно данной модели, увеличение NLR на единицу влечет за собой прогнозируемый рост ИМТ на 8,133 пункта. Данная модель регрессии объясняет 77,6% изменчивости, наблюдаемой в значениях ИМТ.

Обсуждение

Полученные нами результаты подтверждают значимость NLR как информативного биомаркера, демонстрирующего связь между разнообразными клиническими показателями и состояниями. Выявленные статистически значимые взаимосвязи между уровнем NLR и САД, NT-proBNP и ИМТ свидетельствуют о его возможности отражать общесистемные физиологические процессы. Прогностическая значимость NLR в отношении пресаркопении и его ассоциация с низкой физической активностью дополнительно подтверждают его потенциал в оценке риска возникновения и развития различных патологий. Полученные регрессионные модели позволяют предсказывать изменения в САД, NT-proBNP и ИМТ, основываясь на значениях NLR, что создает возможности для индивидуализированного подхода к мониторингу и терапии пациентов. Заметное воздействие малоподвижного образа жизни на уровень NLR подчеркивает важность активной жизнедеятельности для поддержания оптимального иммунного равновесия и снижения воспалительных процессов в организме.

В ходе проспективного когортного исследования [17] была выявлена закономерность, согласно которой увеличение уровня NLR связано с ростом риска смерти от всех причин и ССЗ у взрослых, страдающих СД или предиабетом. Вместе с тем необходимо уделить больше внимания возможным искажающим факторам, влияющим на NLR, и изучению динамики изменения NLR с течением времени.

В другом исследовании [18] многофакторный логистический регрессионный анализ показал существенную связь NLR с повышенным риском развития осложнений при СД 2 типа (отношение шансов (ОШ) 1,71) и диабетической ретинопатии (ОШ 1,79). При значениях NLR≥2,66 вероятность развития диабетической ангиопатии значительно возрастала (ОШ 1,985, 95% ДИ 1,29–3,05). Анализ подгрупп не выявил существенных корреляций между различными демографическими факторами и сопутствующими патологиями, такими как пол, возраст, АГ, уровень гликированного гемоглобина и дислипидемия, и риском осложнений. В связи с этим NLR представляет собой ценный показатель для диагностики диабетических микрососудистых осложнений.

При лечении в стационаре определение уровня NLR представляет собой простой и недорогой способ оценки, который может помочь в выявлении пожилых пациентов с повышенным риском летального исхода в период госпитализации, вне зависимости от установленного диагноза, состояния почек и уровня гемоглобина [19].

Заключение

Уровень NLR следует рассматривать не только как обыденный параметр общего анализа крови, но и как перспективный индикатор, сигнализирующий о комплексных нарушениях в стареющем теле. Благодаря своей доступности, легкости вычисления и возможной прогностической значимости NLR представляет собой полезный инструмент для врача-гериатра.

Будущие исследования, ориентированные на детализацию референсных границ NLR, отслеживание его изменений в ходе старения и уточнение его связи с разнообразными гериатрическими состояниями, выглядят многообещающим вектором в геронтологии. Вероятно, он может стать тем самым элементом, который позволит более точно оценивать биологический возраст индивида, предсказывать вероятность развития патологий и оптимизировать терапевтические подходы, нацеленные на поддержание здоровья и активного долголетия.

Включение NLR в ежедневную гериатрическую практику, несомненно, повлечет за собой дополнительные шаги по унификации методик определения и трактовки результатов. Тем не менее вероятная выгода от применения данного маркера с целью улучшения качества жизни лиц пожилого возраста, безусловно, компенсирует эти усилия. В конечном счете данный показатель может стать еще одним этапом на пути к более всестороннему и персонализированному подходу к ведению гериатрических пациентов.

Информация с rmj.ru