Содержание статьи

Введение

Генитальный эндометриоз поражает от 12% до 50% женщин репродуктивного возраста, приводя к бесплодию в 50–80% случаев. При этом на долю аденомиоза приходится от 27% до 53% случаев [1].

Аденомиоз — распространенное гинекологическое заболевание, для которого характерно наличие гетеротопных внутриматочных узлов в миометрии с гиперплазией прилежащих гладких мышц.

Главными симптомами эндометриоза являются бесплодие и хроническая тазовая боль. Хронический болевой синдром ведет к снижению или временной потере трудоспособности, что приводит к серьезным социальным и экономическим последствиям [2, 3]. Согласно некоторым исследованиям наличие эндометриоза коррелирует с тревожными и депрессивными состояниями и часто ведет к неудовлетворенности в профессиональной и социально-экономической сфере, высокому уровню психологического стресса. Известно, что с момента возникновения хронической тазовой боли у пациенток с эндометриозом начинает прогрессировать социальная изоляция [4–6]. Таким образом, эндометриоз оказывает большое влияние на профессиональную и личную жизнь женщин [2].

Актуальность проблемы аденомиоза обусловлена не только тяжестью клинических проявлений, но и сложностью диагностики на начальном этапе развития, длительным и прогрессирующим течением, стойкой хронической тазовой болью, которая ухудшает качество жизни женского населения [7–9].

Цель исследования: повысить эффективность лечения аденомиоза у пациенток с синдромом хронической тазовой боли.

Материал и методы

Проведено проспективное сравнительное исследование, в которое вошли 150 пациенток репродуктивного возраста, из них 120 пациенток с первичным или вторичным бесплодием и аденомиозом, предъявлявшие жалобы на боль во время менструации разной выраженности, которым проводили лечение, и 30 здоровых женщин, планирующих беременность в ближайшее время и за которыми осуществлялось динамическое наблюдение. Все женщины подписывали информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: возраст пациенток моложе 18 и старше 40 лет, наличие других причин бесплодия (грубые пороки развития матки, хромосомная патология у супругов, HLA-несовместимость супругов, эндокринное бесплодие, мужской фактор бесплодия), соматические и психические заболевания, являющиеся противопоказанием к беременности, нежелание принимать участие в исследовании.

Первую группу составили 60 (40%) женщин с аденомиозом и бесплодием, которым было выполнено оперативное вмешательство: лапароскопия, коагуляция очагов наружного генитального эндометриоза, который явился интраоперационной находкой, хромосальпингоскопия, гистероскопия, цуг-биопсия эндометрия по поводу бесплодия с целью исключения трубно-перитонеального фактора. Данная группа была разделена на 2 подгруппы по 30 человек: подгруппу 1А составили пациентки, за которыми после оперативного лечения проводили динамическое наблюдение в ожидании реализации репродуктивной функции в течение 1 года. Пациентки подгруппы 1В после операции получали медикаментозное лечение прогестином (диеногестом 2 мг) в течение 6 мес., после чего еще в течение 6 мес. находились под наблюдением.

Диеногест является прогестагеном 4-го поколения и объединяет фармакологические свойства препарата группы прогестерона и прогестероноподобных соединений, а также производных 19-нортестостерона [2, 7]. Диеногест — первый гестаген, который дает клинически значимый антиандрогенный эффект, при этом не проявляя эстрогенной и андрогенной активности [2]. Исследования показали, что диеногест оказывает ановуляторное и антипролиферативное влияние за счет подавления секреции цитокинов эндометриальными клетками [2, 7].

Во 2-ю группу (группу сравнения) вошли 60 пациенток с аденомиозом и бесплодием, которым не проводилось оперативное вмешательство (по причине отсутствия показаний или отказа пациентки от хирургического вмешательства). Данная группа также была разделена на две подгруппы по 30 человек: пациентки подгруппы 2А находились под динамическим наблюдением в ожидании наступления беременности в течение 1 года, пациентки подгруппы 2В в течение 6 мес. получали консервативное лечение прогестином (диеногестом), а затем еще в течение 6 мес. были под наблюдением в ожидании реализации репродуктивной функции.

Третью группу (контрольную) составили 30 пациенток без гинекологической патологии, планирующие беременность.

Для диагностики аденомиоза, помимо общепринятых клинико-лабораторных исследований, использовали УЗИ органов малого таза. Это единственная широкодоступная неинвазивная методика, позволяющая заподозрить аденомиоз при его диффузной форме, а также определить локализацию и размер очагов при его узловой форме. Она абсолютно безопасна, не имеет противопоказаний и позволяет исследовать все слои миометрия [1, 10]. У всех пациенток определяли объем матки, который вычисляли по формуле Brunn:

(длина × ширина × высота) × 0,457.

Кроме того, в режиме допплерометрии оценивали скорость кровотока и индекс резистентности (ИР) маточных артерий (МА). Визуализацию МА проводили на уровне перешейка матки до вступления сосуда в миометрий.

Для оценки выраженности болевого синдрома использовали визуальную аналоговую шкалу (ВАШ), в соответствии с которой боль интенсивностью от 1 до 3 баллов расценивается как незначительная болезненность, от 4 до 6 — как умеренная боль, от 7 до 10 — боль сильной интенсивности.

Все исследования проводили исходно и через 3 и 6 мес.

Результаты исследования

Средний возраст в группах был сопоставим и составил в 1-й группе 31,1±3,8 года (от 24 до 38 лет), во 2-й группе — 29,2±2,6 года (от 23 до 34 лет), в 3-й группе — 29,2±2,2 года (от 24 до 32 лет). Массо-ростовые показатели у обследованных варьировали в довольно широких пределах: масса тела колебалась от 54 до 76 кг, рост — от 160 до 172 см, индекс массы тела — от 21,1до 29,2 кг/м2.

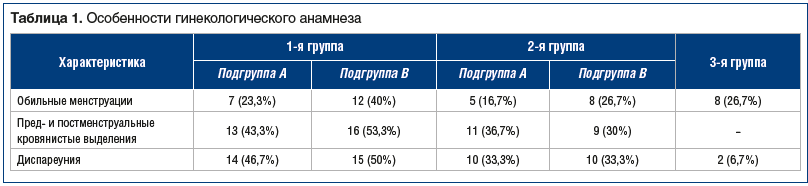

При сборе анамнеза отклонений в менструальной функции выявлено не было, что косвенно указывает на отсутствие эндокринного фактора бесплодия у обследуемых пациенток. Обращает на себя внимание отсутствие существенных колебаний в сроке наступления менархе у обследуемых пациенток, в т. ч. при сравнении со средним возрастом наступления менархе у здоровых женщин в популяции (табл. 1).

При сборе гинекологического анамнеза значимых отличий у пациенток анализируемых групп не выявлено. Так, миома матки с интерстициальным и интерстициально-субсерозным расположением миоматозных узлов размером до 3 см, не требующая оперативного лечения, наблюдалась у 13 (21,7%) пациенток 1-й группы, у 8 (13,3%) пациенток 2-й группы и у 2 (6,7%) пациенток 3-й группы. Хронический двусторонний сальпингоофорит в анамнезе имел место у 5 (8,3%), 2 (3,3%) и 1 (3,3%) женщины соответственно.

Аденомиоз 1-й степени выявлен у 32 (53,3%) пациенток 1-й группы и 37 (61,7%) — 2-й группы, 2-й степени — у 28 (46,7%) и 23 (38,3%) соответственно (p>0,05).

Оценка выраженности боли во время менструации показала, что среднее значение показателя по ВАШ в подгруппе 1А составило 5,0±2,1 (от 1 до 8) балла. У 11 (36,7%) пациенток боли соответствовали сильной степени, у 9 (30%) — умеренной степени, у 10 (33,3%) — незначительной. В подгруппе 1В показатель выраженности боли в среднем составил 4,8±1,9 (2–8) балла. На интенсивные боли при менструации жаловались 8 (26,7%) пациенток, на умеренные боли — 12 (40%), на незначительные — 10 (33,3%).

В подгруппе 2А показатель по ВАШ составил в среднем 4,8±1,8 (от 2 до 8) балла. Интенсивные боли были у 8 (26,7%) пациенток, боли умеренной интенсивности — у 13 (43,3%), незначительные боли — у 9 (30%). В подгруппе 2В средняя оценка по ВАШ составила 4,9±1,8 (от 2 до 8) балла, пациенток с выраженной, умеренной и незначительной болью было 10 (33,3%), 11 (36,7%)

и 9 (30%) соответственно.

В 3-й группе оценка боли по ВАШ варьировала от 0 до 5, составив в среднем 1,8±1,3 балла, у 6 (20%) пациенток отсутствовали боли при менструации, у 22 (73,3%) пациенток отмечалась незначительная болезненность, и 2 (6,7%) пациентки жаловались на умеренные боли.

Средний объем матки у пациенток подгруппы 1А был равен 82,1±11,6 см3 (64–105 см3), подгруппы 1В — 80,8±11,5 см3 (64–110 см3), подгруппы 2А — 80,6±11,8 см3 (66–105 см3), подгруппы 2В — 77,4±10,7 см3 (60–96 см3), 3-й группы — 42,3±4,9 см3 (33–52 см3). Объем матки пациенток с аденомиозом был достоверно больше, чем у женщин контрольной группы (p<0,05).

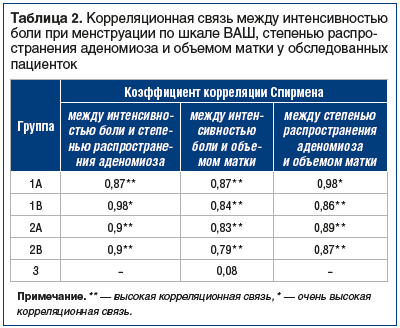

В ходе исследования мы попытались установить корреляционную связь между интенсивностью боли при менструации по шкале ВАШ, степенью распространения аденомиоза и объемом матки. Полученные результаты, свидетельствуют о том, что между данными показателями имеется высокая и очень высокая положительная корреляционная связь (табл. 2).

В нашей работе ультразвуковой метод исследования органов малого таза был дополнен проведением допплерометрии. Ряд авторов утверждают, что при аденомиозе отмечается снижение амплитуды волновых колебаний, повышение сосудистой резистентности, в отличие от пациенток с миомой матки, у которых происходит возрастание скорости кровотока, снижение сосудистой сопротивляемости [1, 11, 12]. Визуализировать маточные артерии удалось в 100% наблюдений. По результатам допплерометрии значения ИР МА у пациенток 1-й и 2-й групп (0,88±0,01) оказались ниже, чем у здоровых женщин (0,90±0,01), однако различия были статистически незначимы.

Некоторые пациентки при достижении эффекта от лечения — при уменьшении клинических проявлений аденомиоза — самостоятельно отказывались от приема диеногеста через 3 мес., остальные продолжали лечение диеногестом еще 3 мес. В целом в течение 6 мес. препарат принимали 11 (36,7%) пациенток из подгруппы 1В и 9 (30%) пациенток из подгруппы 2В.

Оценка интенсивности боли во время менструации в процессе наблюдения показала, что значительные изменения отмечались у пациенток подгрупп 1В и 2В, которые получали гормональное лечение. Так, через 3 мес. приема диеногеста в подгруппе 1В незначительные боли были отмечены у 17 (56,7%) пациенток, умеренные боли — у 13 (43,3%). Через 6 мес. лечения у этих пациенток боли отсутствовали или были незначительными. Средняя оценка по ВАШ через 3 мес. лечения в данной подгруппе составила 3,0±1,7 (от 0 до 6) балла (р<0,05), через 6 мес. — 1,4±1,2 (от 0 до 3) балла, статистически значимо (р<0,05) отличаясь от исходных значений.

В подгруппе 2В через 3 мес. приема диеногеста незначительные боли испытывали 18 (60%) пациенток, умеренные боли — 12 (40%). По прошествии 6 мес. боли отсутствовали или были незначительными. Среднее значение показателя по ВАШ в указанные сроки составило 3,2±1,7 (от 0 до 6) балла и 1,7±1,1 (от 0 до 3) балла соответственно (р<0,05 на обоих сроках по сравнению с исходными значениями).

Через 3 мес. наблюдений всем пациенткам проводили УЗИ органов малого таза в целях динамического наблюдения за объемом матки и исключения объемных образований яичников. Значимых отличий в изменении объема матки у пациенток выявлено не было, исключение составили пациентки подгрупп 1В и 2В, получавшие лечение диеногестом.

Средний объем матки у пациенток подгруппы 1В через 3 мес. был равен 70,8±9,4 см3 и колебался от 56 до 87 см3, у пациенток подгруппы 2В — 67,4±9,6 см3 (от 52 до 87 см3).

При сравнительном анализе результатов УЗИ органов малого таза обращает на себя внимание тот факт, что через 3 мес. приема диеногеста объем матки уменьшился, но несущественно (p>0,05). Спустя 6 мес. лечения у пациенток подгруппы 2В объем матки также уменьшился (p>0,05), у пациенток подгруппы 1В отмечалось некоторое увеличение объема матки, но данные изменения наблюдаются в том случае, если проводить сравнительный анализ с результатами всех пациенток подгруппы 1В. Если сравнивать изменения объема матки только у тех пациенток подгрупп 1В и 2В, которые получали диеногест в течение 6 мес., то видно, что объем матки постепенно уменьшался в обеих группах с каждым последующим измерением. Так, средний объем матки у 11 (36,7%) пациенток подгруппы 1В, которые принимали диеногест в течение 6 мес., до лечения был равен 85,7±14,1 см3 (64–110 см3), через 3 мес. — 75,0±11,9 см3 (58–87 см3), через 6 мес. — 74,5±6,4 см3 (62–86 см3).

У 9 (30%) пациенток подгруппы 2В, которые также получали диеногест в течение 6 мес., данный показатель на соответствующих сроках составил 81,8±11,3 см3 (64–96 см3), 72,3±9,7 см3 (64–87 см3) и 65,9±11,1 см3 (52–80 см3). При этом, применяя непараметрические методы статистической обработки к малой выборке пациенток, которые в течение 6 мес. принимали диеногест, констатировали статистически значимое уменьшение объема матки в подгруппах 1В и 2В через 3 мес. и через 6 мес. по сравнению с предыдущими и исходными показателями (р<0,05).

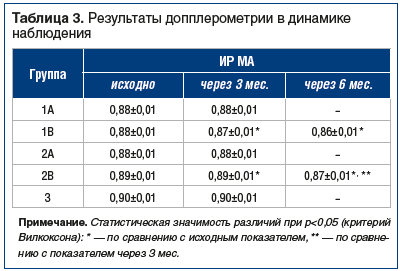

Допплерометрию с целью определения возможных изменений васкуляризации миометрия проводили через 3 мес. всем пациенткам, через 6 мес. — только тем, которые продолжили принимать диеногест (табл. 3). Сравнительный анализ с использованием непараметрических методов статистической обработки показал, что статистически значимые различия значений ИР МА определялись только в подгруппах пациенток, принимавших диеногест.

При этом в подгруппе 1B показатель ИР МА на сроках наблюдения статистически значимо отличался только по сравнению с исходными значениями, а в подгруппе 2B выявлены достоверные различия и между показателями, полученными через 3 и 6 мес.

Заключение

Полученные в ходе настоящего исследования данные позволяют заключить, что прием диеногеста в дозе 2 мг пациентками с аденомиозом и синдромом хронической тазовой боли позволяет уменьшить интенсивность боли через 3 мес. почти в 1,5 раза, а через 6 мес. — почти в 3 раза. Таким образом, данный метод лечения можно рассматривать как метод выбора у пациенток с выраженным болевым синдромом.

.

Информация с rmj.ru