Введение

Инфантильная гемангиома (ИГ) — это доброкачественная сосудистая опухоль, в основе которой лежит аномальная пролиферация эндотелиальных клеток с нарушенной архитектоникой кровеносных сосудов, имеющая своеобразное клиническое течение (код по МКБ-10 D18.0 — гемангиома любой локализации). Частота встречаемости ИГ составляет 5–10% у детей первого года жизни и 30% у недоношенных с массой тела менее 1800 г [1–3].

Патогенез ИГ не в полной мере ясен, но предполагается, что в нем принимают участие процессы неоваскуляризации и ангиогенеза. К предрасполагающим к развитию ИГ факторам относятся антенатальная гипоксия, многоплодная беременность, патология беременности (преэклампсия, различная патология плаценты), недоношенность и низкая масса тела при рождении (менее 1500 г), инвазивные вмешательства во время беременности (амнио-/хориоцентез), пожилой возраст матери [4–7]. ИГ чаще возникают у девочек европеоидной расы.

Клиническое течение ИГ определяется гистологическими фазами развития ИГ, которые следуют последовательно друг за другом: I фаза — гистологически опухоль представлена большим количеством клеток на разных стадиях развития, что соответствует фазе пролиферации — клинически бурного роста ИГ, которая продолжается в первые 5 мес., II фаза — более дифференцированная ткань с четким образованием капилляров, что соответствует фазе стабилизации, которая длится примерно до 18–20 мес. жизни; III фаза — прогрессивное уменьшение сосудистой пролиферации с замещением волокнистой соединительной и жировой тканями, что соответствует клиническому регрессу, который продолжается до 4–5-летнего возраста. Спонтанный регресс ИГ наблюдается в 85–90% случаев.

В большинстве случаев ИГ не требуют лечения, а только наблюдения педиатров. В 12–15% случаев пациенты с ИГ нуждаются в направлении к специалистам для решения вопроса о проведении системной терапии. К таким случаям относятся ИГ с локальными осложнениями в виде изъязвления, вторичного инфицирования, кровотечения, некроза и случаи ИГ с функциональными расстройствами. Факторами риска развития локальных осложнений являются: большой размер опухоли, локализация (естественные складки, верхняя губа, шея), а также расположение на границе кожи и слизистых оболочек[1]. Крайне редко встречаются ИГ, сопровождающиеся нарушением витальных функций. При локализации ИГ в области подглоточного пространства может развиться дыхательная недостаточность. При очень больших размерах сосудистой опухоли и при поражении печени может развиться сердечная недостаточность из-за перегрузки правых отделов сердца, что связано с усиленным венозным возвратом крови. При локализации ИГ в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта может развиться кровотечение.

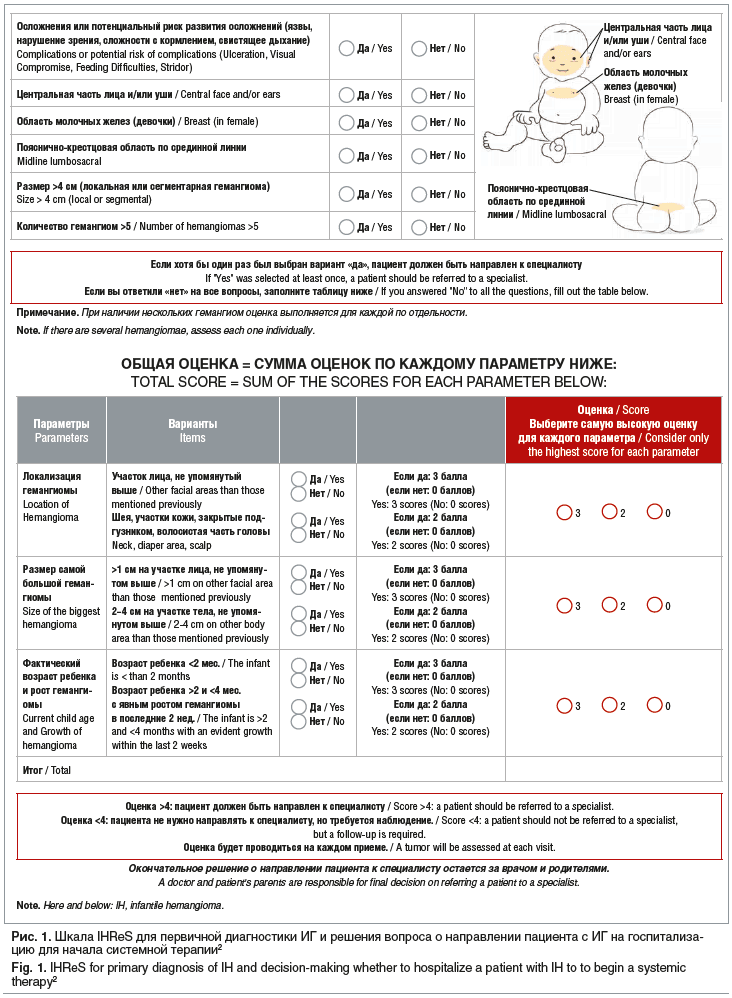

В рутинной практике определения тактики ведения пациентов используется Шкала оценка направления пациентов на лечение ИГ (The Infantile Hemangioma Referral Score, IHReS) (рис. 1)[2]. IHreS — валидированный инструмент для оценки ИГ, разработанный экспертными комитетами и проверенный педиатрами и врачами общей практики [8]. Его цель — улучшить процесс принятия решений специалистами здравоохранения о направлении больных с ИГ к соответствующим специалистам.

Хирургическое лечение ИГ применяется очень редко и только в случаях развития жизненно опасных осложнений: развившийся некроз мягких тканей, грубые функциональные расстройства органов зрения и слуха, деформация анатомических структур, необходимая коррекция мальформаций, а также при персистенции резидуальных объемов после спонтанной регрессии. Необходимо подчеркнуть, что лучевые методы лечения ИГ не применяются ввиду опасности возникновения отдаленных осложнений, в частности возникновения злокачественных опухолей в месте локального облучения гемангиомы [9].

Медикаментозное лечение рекомендовано пациентам в следующих ситуациях1:

ИГ, угрожающие нарушением витальных функций: ИГ подглоточной локализации, ИГ гигантских размеров, ИГ печени, ИГ центральной нервной системы, ИГ желудочно-кишечного тракта, сегментарные формы.

ИГ, угрожающие риском функциональных расстройств: ИГ орбиты или века, ИГ слухового прохода, ИГ губы, ИГ носа, ИГ перинеальной области и вблизи естественных отверстий.

ИГ, сопровождающиеся изъязвлением, вторичным инфицированием, кровотечениями и болевым синдромом.

Согласно международным руководствам и клиническим рекомендациям Минздрава России «Инфантильная гемангиома» (2023) первая линия системной терапии ИГ проводится препаратом пропранолол в лекарственной форме раствор для приема внутрь1 [10–12]. Гемангиол® (международное непатентованное наименование — пропранолол) — единственный зарегистрированный в РФ лекарственный препарат для системного лечения ИГ у детей, его назначают в возрасте от 35 дней до 5 мес. жизни [13].

Начало терапии и титрование дозы пропранолола до терапевтической проводятся в круглосуточном стационаре. Перед началом терапии пациент должен быть обследован. Необходимо провести ряд обследований: электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию (ЭхоКГ), определить уровень глюкозы в крови натощак. Кроме того, необходимо собрать семейный анамнез для исключения наследственных форм нарушения сердечного ритма. Начальная доза пропранолола составляет 1мг/кг/сут в течение 1 нед. На второй неделе доза препарата увеличивается до 2 мг/кг/сут, на третьей неделе доза увеличивается до терапевтической, которая составляет 3 мг/кг/сут. Суточная доза делится на два приема с интервалом в 12 ч во время еды или сразу после. Ежедневно проводится мониторирование артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). Также необходим контроль уровня глюкозы в крови. После достижения терапевтической дозы и хорошей переносимости лечения ребенок выписывается на амбулаторный этап терапии. Увеличение фактической дозы препарата происходит по мере роста ребенка примерно 1 раз в месяц с обязательным осмотром специалистом, который занимается лечением ИГ [13].

Длительность терапии пропранололом зависит от длительности пролиферативной фазы и должна составлять не менее 6 мес. для поверхностных гемангиом и не менее 12–24 мес. для подкожных/смешанных и сегментарных форм ИГ. Препарат обычно хорошо пeреносится. Наиболее частыми нежелательными явлениями (НЯ) при лечении раствором пропранолола являются: диарея, похолодание конечностей, возбуждение и нарушения сна [13].

Представляем несколько клинических наблюдений успешного лечения ИГ системной лекарственной терапией пропранололом в лекарственной форме для приема внутрь. Согласие родителей (законных представителей) на публикацию клинических наблюдений получено.

Клинические наблюдения

Клиническое наблюдение 1

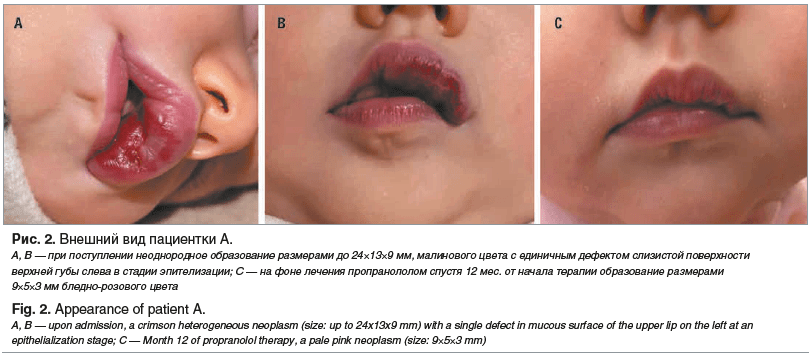

Пациентка А. в возрасте 3 мес. в марте 2024 г. была госпитализирована с ИГ верхней губы смешанной формы в отделение химиотерапии и комбинированного лечения опухолей у детей ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о) имени Н.П. Напалкова». Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 1-й беременности, протекавшей на фоне ОРВИ в III триместре. Роды самостоятельные при сроке гестации 42 нед. При рождении отмечалось однократное обвитие пуповиной. Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Ранний перинатальный период без особенностей. В возрасте 1 мес. родители обнаружили деформацию левой половины верхней губы. На слизистой части верхней губы определялось образование красного цвета. В последующем появилось изъязвление на поверхности образования. Обратились в частную клинику, где был установлен диагноз ИГ и рекомендовано проведение близкофокусной рентгенотерапии, от которой родители отказались. Далее ребенок направлен в ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о) имени Н.П. Напалкова», где был дообследован.

Данные ультразвукового исследования (УЗИ) области верхней губы: в толще губы неоднородное изо-гипоэхогенное образование с четкими неровными контурами, активно васкуляризованное в режиме цветного допплеровского картирования, размерами до 24×13×9 мм, малинового цвета с единичным дефектом слизистой поверхности верхней губы слева в стадии эпителизации.

Данные биохимического анализа крови: общий белок 80 г/л, мочевина 2,5 ммоль/л, аспартатаминотрансфераза (АСТ) 32 Ед/л, аланинаминотрансфераза (АЛТ) 30 Ед/л, глюкоза 5,3 ммоль/л. По данным ЭхоКГ — без патологии, ЭКГ — синусовая тахикардия 200 уд/мин.

27.03.2024 в отделении химиотерапии и комбинированного лечения опухолей у детей ребенку была инициирована терапия препаратом Гемангиол® (пропранолол в лекарственной форме раствор для приема внутрь) в дозе 1 мг/кг/сут в 2 приема в день с последующим постепенным увеличением дозы на 1 мг/кг в неделю до достижения терапевтической дозы в 3 мг/кг/сут.

При достижении максимальной терапевтической дозы пропранолола 3 мг/кг/сут была отмечена выраженная положительная динамика в виде побледнения цвета гемангиомы и полной эпителизации слизистой поверхности верхней губы. Побочных эффектов терапии не отмечалось. Таким образом, через 2 нед. от старта терапии, учитывая положительную динамику и отсутствие НЯ на фоне терапии пропранололом, ребенок был выписан домой с рекомендациями по лечению и дальнейшему наблюдению.

При последующих контрольных обследованиях отмечались дальнейшая положительная динамика в виде уменьшения размеров образования и интенсивности окраски.

Через 12 мес. от начала терапии размер образования составил 9×5×3 мм (до лечения 24×13×9 мм), цвет с малинового сменился на бледно-розовый в цвет окружающих тканей, по данным допплерографии отмечается слабая васкуляризация (рис. 2).

Содержание статьи

Клиническое наблюдение 2

Пациентка К. в возрасте 1 мес. в мае 2024 г. поступила в ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о) имени Н.П. Напалкова» на консультацию к детскому онкологу с объемным образованием печени. Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 2-й беременности (1-я беременность — медицинский аборт), протекавшей без особенностей. Роды первые, срочные, путем кесарева сечения (слабая родовая деятельность). Масса тела при рождении 3720 г, длина тела 54 см. По месту жительства при плановом УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства в 1 мес. 27.04.2024 было выявлено образование на границе 4-го и 5-го сегментов печени 1,0×0,85 см. Далее ребенок направлен в ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о) имени Н.П. Напалкова».

По данным УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства от 03.05.2024 в 5-м сегменте печени определяется гипоэхогенное образование с четкими ровными контурами, с гиперэхогенным ободком по периферии, аваскулярное в режиме цветного допплеровского картирования, размерами 8×8 мм (гемангиома?). Определен уровень опухолевого маркера: α-фетопротеин (АФП) 613,9 МЕ/мл (в пределах возрастной нормы) от 03.05.2024. Принято решение о динамическом наблюдении.

При повторном проведении УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства от 07.06.2024 (через 1 мес.) определяется образование правой доли печени. По сравнению с предыдущим исследованием от 03.05.2024 отмечается увеличение размеров и усиление степени васкуляризации, в 5-м сегменте печени субкапсулярно определяется гипоэхогенное образование с четкими ровными контурами, с гиперэхогенным ободком по периферии, активно васкуляризованное в режиме цветного допплеровского картирования, размерами 17×16×12 мм (ранее — 8×8 мм). АФП 336,07 МЕ/мл (в пределах возрастной нормы) от 07.06.2024.

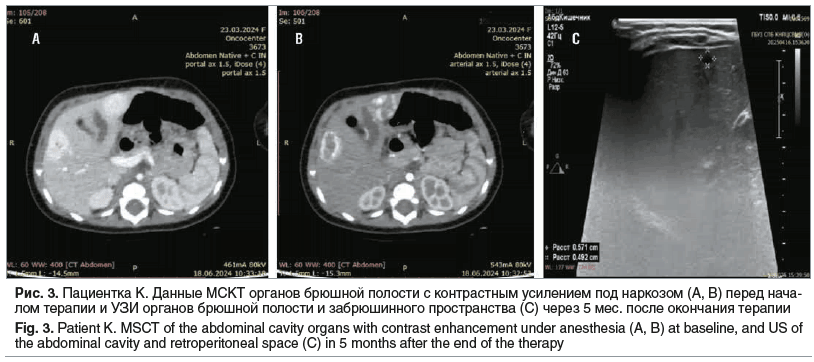

18.06.2024 выполнена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов брюшной полости с контрастным усилением под наркозом: печень не увеличена, в паренхиме определяются гиподенсивные в нативной фазе (+44 HU) и гиперденсивные в артериальной и венозной фазах образования, контрастирующие от периферии к центру, выравнивающиеся по степени контрастирования в отсроченную фазу, размерами: в S3 14×8 мм (с601/91), в S4В 24×17 мм (с601/110), в S5 22×17 мм (с601/108) — гемангиомы (рис. 3).

При повторном УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства в динамике от 27.06.2024в 5-м сегменте субкапсулярно определяется гипоэхогенное образование с четкими ровными контурами, с гиперэхогенным ободком по периферии, умеренно гиперэхогенным неправильной формы центральным отделом, активно васкуляризованное в режиме цветного допплеровского картирования, размерами 22×17×15 мм (ранее — 17×16×12 мм, ранее — 8×8 мм). Такие же по характеристикам образования размерами 27×17×15 мм определяются в 4-м сегменте, и 15×12×8 мм в 3-м сегменте — более вероятно гемангиомы. Заключение: образования печени — более вероятно гемангиомы. По сравнению с предыдущим исследованием от 07.06.2024 — увеличение размеров, визуализированы ранее не определявшиеся образования в 3-м и 4-м сегментах.

Принимая во внимание результаты проведенного обследования и наблюдения, пациентке был установлен окончательный клинический диагноз: гемангиоматоз печени.

По результатам ЭКГ и ЭхоКГ отклонений не зарегистрировано. В общем и биохимическом анализах крови отклонений от нормы не выявлено.

Учитывая доброкачественный характер заболевания, с целью лечения поражения печени множественными гемангиомами ребенку в возрасте 3,5 мес. 05.07.2024 была инициирована терапия препаратом пропранолол в форме раствора для приема внутрь (Гемангиол®) в дозе 1мг/кг/сут в 2 приема (утром и вечером) с последующим постепенным увеличением дозы на 1 мг/кг в неделю под контролем ЧСС, АД, уровня глюкозы в крови и ЭКГ до достижения терапевтической дозы в 3 мг/кг/сут. Через 2 нед. после старта терапии при УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства от 17.07.2024 отмечена положительная динамика в виде уменьшения размеров всех ранее выявленных гемангиом. Учитывая положительную динамику и отсутствие НЯ на фоне терапии пропранололом, ребенок был выписан домой с рекомендациями по продолжению лечения и дальнейшему наблюдению.

По результатам УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства от 17.09.2024 (через 2,5 мес. на фоне терапии пропранололом): патоморфоз гемангиом печени на фоне лечения. Патологических образований не выявлено.

Терапия пропранололом была завершена 15.11.2024 под дальнейшим контролем УЗИ (см. рис. 3). При УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства от 16.04.2025 (через 5 мес. после завершения курса лечения): в 4-м сегменте в 2 мм от капсулы печени определяется округлое, с неровными четкими контурами гипоэхогенное аваскулярное образование размерами 6×5 мм, дающее слабый эффект дорсального псевдоусиления сигнала. Заключение: УЗ-признаки кисты с плотными стенками правой доли печени (на месте бывшей гемангиомы). Пациентка в настоящее время находится под динамическим наблюдением детского онколога.

Клиническое наблюдение 3

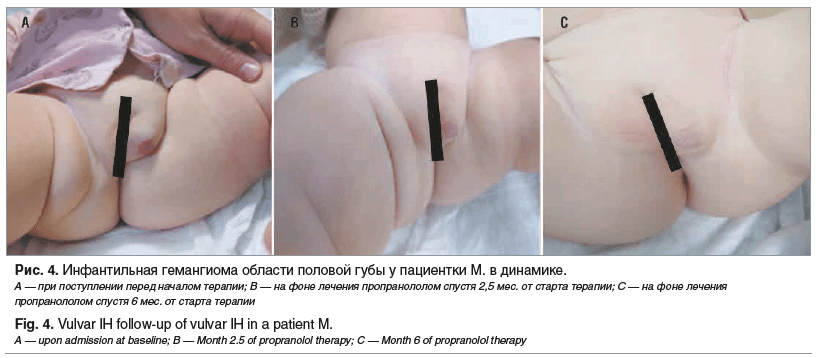

Пациентка M. в октябре 2024 г. поступила в отделение химиотерапии и комбинированного лечения опухолей у детей ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о) имени Н.П. Напалкова» с ИГ левой половой губы смешанной формы и четвертого пальца правой стопы. Из анамнеза жизни известно, что беременность протекала без особенностей, роды в срок. Перинатальный период без особенностей. В возрасте 1 мес. жизни родители обнаружили образования розового на цвета на левой половой губе, затем на четвертом пальце правой стопы. По месту жительства детским хирургом был установлен диагноз «гемангиома инфантильная», учитывая малые размеры и поверхностное расположение гемангиомы, пациентка оставлена под динамическим наблюдением. Далее был замечен активный рост образований (преимущественно в области половой губы), и ребенок направлен на консультацию к детскому онкологу в ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о) имени Н.П. Напалкова».

По данным УЗИ от октября 2024 г.: в толще левой половой губы определяется неоднородное гиперэхогенное образование, активно васкуляризованное в режиме цветного допплеровского картирования, размерами 23×17×16 мм, ярко-малинового цвета; в области четвертого пальца правой стопы — гиперэхогенное образование размерами 8×5 мм.

Данные биохимического анализа крови в пределах возрастной нормы, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства — без патологии.

Принимая во внимание активный рост гемангиомы области половой губы и локализацию (зона подгузника), принято решение о старте терапии неселективным β-блокатором пропранололом в лекарственной форме раствор для приема внутрь (препарат Гемангиол®) в дозе 1 мг/кг/сут в 2 приема (утром и вечером) с последующим постепенным увеличением дозы на 1 мг/кг в неделю под контролем ЧСС, АД, уровня глюкозы в крови и ЭКГ до достижения терапевтической дозы в 3 мг/кг/сут.

Через 2 нед. от старта терапии, учитывая положительную динамику и отсутствие НЯ на фоне терапии пропранололом, ребенок был выписан домой с рекомендациями по лечению и дальнейшему наблюдению (контроль и коррекция дозы пропранолола каждые 4 нед.).

Через 6 мес. терапии, в апреле 2025 г., на контрольном осмотре детского онколога отмечаются бледные образования обеих локализаций, не выступающие над поверхностью кожи, сниженной плотности (рис. 4). По данным УЗИ — кровоток отсутствует.

Клиническое наблюдение 4

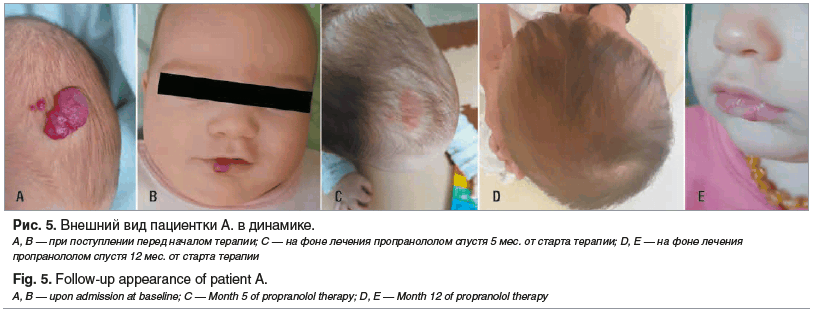

Пациентка А. в возрасте 2 мес. в ноябре 2023 г. поступила в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» в консультативно-диагностическое отделение для детей детского лечебно-реабилитационного комплекса (ДРЛК) на консультацию к детскому хирургу с двумя образованиями ярко-малинового цвета в теменной области и в области нижней губы. Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 3-й беременности (1-я беременность 2014 г. — замершая, 2-я беременность 2019 г. — мальчик, здоров), протекавшей на фоне гестационного сахарного диабета, анемии. Вторые роды на гестационном сроке 38 нед. проведены путем экстренного кесарева сечения (преждевременное излитие околоплодных вод). При рождении: масса тела 3050 г, длина тела 50 см. Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. Период новорожденности: без особенностей.

Результаты УЗИ при поступлении:

На волосистой части головы теменной области: в проекции видимого глазом образования правее большого родничка и кзади визуализируется неоднородное, неправильной формы образование с гиперэхогенным основанием по типу плотной взвеси и гипоэхогенным верхним слоем, расположено под тонкой дермой, толщиной менее 1 мм, в тонкой гиперэхогенной капсуле, размерами ~32 мм сагиттально и 30 мм фронтально, глубиной 5,8 мм при нажатии датчиком и 6,6 мм без нажатия, в режиме цветного допплеровского картирования васкуляризованное преимущественно по периферии, кровоток представлен артериальным и венозным компонентами, скоростные характеристики зафиксировать не удалось из-за выраженного беспокойства и крика ребенка, убедительных данных за инфильтративный рост при данном исследовании не получено: достоверно визуализируется теменная кость под образованием без дефектов, без связи с головным мозгом.

В области нижней губы (центр-слева): в проекции видимого глазом образования визуализируется подкожное образование с захватом красной каймы губы под тонкой дермой 0,9 мм округло-овальной формы, преимущественно гиперэхогенное, диаметром ~13,2 мм, глубиной до 7 мм, сдавливаемое при нажатии датчиком с паттернами в режиме цветного допплеровского картирования.

Таким образом, был установлен клинический диагноз: смешанная ИГ теменной области, поверхностная ИГ нижней губы в фазе пролиферации (рис. 5). Ребенок направлен на госпитализацию в отделение педиатрии и медицинской реабилитации № 1 ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России для дообследования и начала системной терапии препаратом Гемангиол® (пропранолол в форме раствор для приема внутрь).

По данным кардиологического обследования в объеме ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровского мониторирования патологии выявлено не было. Биохимический анализ крови в норме.

В возрасте 2 мес. жизни в стационаре была начата терапия пропранололом в дозе 1 мг/кг/сут в 2 приема с последующим постепенным увеличением дозы на 1 мг/кг в неделю под контролем ЧСС, АД, уровня глюкозы в крови и ЭКГ до достижения терапевтической дозы в 3 мг/кг/сут. Через 2 нед. от старта терапии, учитывая положительную динамику (уменьшение интенсивности окраски образования) и отсутствие НЯ на фоне терапии пропранололом, ребенок был выписан домой с рекомендациями по лечению и дальнейшему наблюдению.

Терапия пропранололом продолжалась 12 мес. вследствие длительного сохранения симптомов и для предотвращения возникновения ребаунд-синдрома. На контрольном осмотре отмечен полный регресс гемангиомы в теменной области, изменение цвета и размера гемангиомы нижней губы (с ярко-малинового 8 мм до бледно-розового 3 мм). Терапия отменена (см. рис. 5).

Обсуждение

Представленные клинические наблюдения продемонстрировали высокую эффективность системной терапии младенческих (инфантильных) гемангиом препаратом Гемангиол® (пропранолол) в лекарственной форме раствор для приема внутрь в рутинной клинической практике. Согласно действующим клиническим рекомендациям системная терапия пропранололом требуется пациентам с ИГ, которые являются угрожающими развитием различных функциональных расстройств (продемонстрировано в клинических наблюдениях 1, 2 и 4), а также пациентам с ИГ, угрожающими нарушением витальных функций — гемангиоматоз печени (продемонстрировано в клиническом наблюдении 2)1 [10].

Продолжительность системного лечения раствором пропранолола составляет 6 мес., затем терапию отменяют[3]. По данным литературы, у 17–25% пациентов с ИГ, которым проводится системная терапия пропранололом, после завершения терапии через 6 мес. может возникнуть рецидив ИГ (ребаунд-синдром), а увеличение продолжительности лечения в отдельных случаях может уменьшить частоту ребаунд-синдрома до 5% [13]. В многоцентровом открытом исследовании III фазы у 43 пациентов с ИГ высокого риска по развитию ребаунд-синдрома было показано, что увеличение продолжительности лечения пропранололом до 12 мес. приводит к увеличению частоты успешных исходов с полным регрессом ИГ без возникновения ребаунд-синдрома [14]. Клиническое наблюдение 4 (см. рис. 5) демонстрирует возможность более длительной фазы пролиферации ИГ, а также клиническую значимость раннего старта терапии, индивидуального подхода к лечению и определения длительности системной терапии для каждого пациента из группы риска. В данном случае терапия пропранололом продолжалась 12 мес. вследствие длительного сохранения симптомов, поэтому вовремя удалось предотвратить возникновение ребаунд-синдрома.

Заключение

В настоящее время лечение пропранололом в форме раствора для приема внутрь рекомендовано в Российской Федерации в качестве стандарта лечения ИГ, которые требуют системной терапии. В нашей стране пропранолол в лекарственной форме раствор для приема внутрь зарегистрирован с 2015 г., уже в течение 10 лет является доступным для пациентов и зарекомендовал себя как эффективный метод лечения с благоприятным и управляемым профилем безопасности.

Сведения об авторах:

Белогурова Маргарита Борисовна — д.м.н., профессор, заведующая отделением химиотерапии (противоопухолевой лекарственной терапии) и комбинированного лечения опухолей у детей ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о) имени Н.П. Напалкова»; 197758, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68А; профессор кафедры медико-социальной экспертизы и реабилитации детей-инвалидов ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России; 195067, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 50; научный руководитель отделения химиотерапии онкогематологических заболеваний и трансплантации костного мозга для детей ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России; 197341, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2А; ORCID iD 0000-0002-7471-7181

Никоненко Анна Михайловна — заведующая консультативно-диагностическим отделением для детей Детского лечебно-реабилитационного комплекса ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России; 197341, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2А; ORCID iD 0009-0008-6776-5549

Шац Людмила Игоревна — врач детский онколог-гематолог отделения химиотерапии (противоопухолевой лекарственной терапии) и комбинированного лечения опухолей у детей ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о) имени Н.П. Напалкова»; 197758, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68А; ассистент кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России; 194100, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2; ORCID iD 0000-0003-0332-0133

Конусова Юлия Александровна — врач детский онколог амбулаторно-поликлинического отделения ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о) имени Н.П. Напалкова»; 197758, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68А; ORCID iD 0009-0005-1336-6700

Орлов Владислав Владимирович — врач детский онколог амбулаторно-поликлинического отделения ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о) имени Н.П. Напалкова»; 197758, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68А; ORCID iD 0009-0002-8140-8042

Зуева Юлия Евгеньевна — врач детский онколог амбулаторно-поликлинического отделения ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о) имени Н.П. Напалкова»; 197758, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68А; ORCID iD 0000-0002-2117-3467

Контактная информация: Белогурова Маргарита Борисовна, e-mail: deton.hospital31@inbox.ru

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 02.06.2025.

Поступила после рецензирования 27.06.2025.

Принята в печать 22.07.2025.

About the authors:

Margarita B. Belogurova — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of the Department of Chemotherapy (Antitumor Drug Therapy) and Combined Treatment of Tumors in Children, N.P. Napalkov St. Petersburg Clinical Scientific and Practical Center for Specialized Types of Medical Care (Oncology); 68А, Leningradskaya str., Pesochnyi settlement, St. Petersburg, 197758, Russian Federation; Professor of the Department of Medical and Social Expertise and Rehabilitation of Disabled Children, Federal Scientific and Educational Center of Mediсal and Social Expertise and Rehabilitation named after G.A. Albreсht; 50, Bestuzhevskaya str., St. Petersburg, 195067, Russian Federation; Scientific Director of the Pediatric Department of Chemotherapy of Oncohematological Diseases and Bone Marrow Transplantation, V.A. Almazov National Medical Research Center; 2А, Akkuratov str., St. Petersburg, 197341, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-7471-7181

Anna M. Nikonenko — Head of the Pediatric Consultative and Diagnostic Department, Children’s Treatment and Rehabilitation Complex, V.A. Almazov National Medical Research Center; 2А, Akkuratov str., St. Petersburg, 197341, Russian Federation; ORCID iD 0009-0008-6776-5549

Lyudmila I. Shats — Pediatric Oncologist and Hematologist, Department of Chemotherapy (Antitumor Drug Therapy) and Combined Treatment of Tumors in Children, N.P. Napalkov St. Petersburg Clinical Scientific and Practical Center for Specialized Types of Medical Care (Oncology); 68А, Leningradskaya str., Pesochnyi settlement, St. Petersburg, 197758, Russian Federation; Teaching Assistant, Department of Oncology, Pediatric Oncology and Radiation Therapy, Saint Petersburg State Pediatric Medical University; 2, Litovskaya str., St. Petersburg, 194100, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-0332-0133

Yuliya A. Konusova — Pediatric Oncologist, Outpatient Department, N.P. Napalkov St. Petersburg Clinical Scientific and Practical Center for Specialized Types of Medical Care (Oncology); 68А, Leningradskaya str., Pesochnyi settlement, St. Petersburg, 197758, Russian Federation; ORCID iD 0009-0005-1336-6700

Vladislav V. Orlov — Pediatric Oncologist, Outpatient Department, N.P. Napalkov St. Petersburg Clinical Scientific and Practical Center for Specialized Types of Medical Care (Oncology); 68А, Leningradskaya str., Pesochnyi settlement, St. Petersburg, 197758, Russian Federation; ORCID iD 0009-0002-8140-8042

Yuliya E. Zueva — Pediatric Oncologist, Outpatient Department, N.P. Napalkov St. Petersburg Clinical Scientific and Practical Center for Specialized Types of Medical Care (Oncology); 68А, Leningradskaya str., Pesochnyi settlement, St. Petersburg, 197758, Russian Federation; ORCID iD 0002-2117-3467

Contact information: Margarita B. Belogurova, e-mail: deton.hospital31@inbox.ru

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 02.06.2025.

Revised 27.06.2025.

Accepted 22.07.2025.

[1] Клинические рекомендации Минздрава России ID 769 «Гемангиома инфантильная» 2023. (Электронный ресурс.) URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/769_1 (дата обращения: 03.06.2025).

[2] IHReS. (Electronic resource.) URL: https://www.ihscoring.com/ (access date: 03.06.2025).

[3] Общая характеристика лекарственного препарата Гемангиол® (Электронный ресурс.) URL: https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC (дата обращения: 03.06.2025).

Информация с rmj.ru