Актуальность

В процессе лечения ожогов и травм, которые сопровождаются частичной утратой покровных тканей, как правило, выполняется пластика свободным кожным аутотрансплантатом на гранулирующую рану, т. к. свободный аутотрансплантат относительно устойчив к микробной обсемененности и гипоксии. Однако в дальнейшем такие аутотрансплантаты могут превратиться в укороченные рубцовые массивы и потребовать дополнительных реконструктивных вмешательств. При хирургическом восстановлении области ахиллова сухожилия выявляется целый ряд сложностей: исходный дефицит прилежащих мягких тканей вследствие частой распространенности рубцового процесса на смежные области, высокий тургор кожных покровов и незначительная смещаемость, сомнительная эффективность пластики простыми лоскутами из-за высокой вероятности рецидива [1–5].

Область ахиллова сухожилия и голеностопный сустав несут на себе значительную функциональную нагрузку и подвергаются интенсивному механическому воздействию, что способствует развитию трофических нарушений в рубцовой ткани [6–9].

Рост и развитие ребенка, его нарастающая физическая активность создают неблагоприятные условия для формирования рубцовой ткани, приводя к развитию контрактур в голеностопном суставе, нарушению опоры на стопу и биомеханической дисфункции [10, 11].

Именно поэтому рубцовый процесс данной локализации у ребенка требует регулярного диспансерного наблюдения для оценки динамики рубцового процесса и своевременного назначения консервативного и хирургического лечения [12–14].

Целью исследования было выявление характерных особенностей рубцового процесса в области ахиллова сухожилия и голеностопного сустава у пациентов детского возраста.

Материал и методы

За период с 2015 по 2018 г. в клинику ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России обратилось 24 пациента в возрасте от 4 до 15 лет с рубцовыми деформациями в области ахиллова сухожилия.

Для реализации цели анализировались следующие данные:

жалобы и субъективные ощущения пациента;

этиология и сроки существования рубцовой деформации на основании анамнеза;

распространенность рубцового процесса;

клинические характеристики рубцовой ткани (по шкале Ванкувер);

наличие трофических изменений;

вовлеченность голеностопного сустава (патологические изменения со стороны голеностопного сустава: внутрисуставные изменения, ограничение амплитуды движений).

Кроме объективного обследования по показаниям выполнялась рентгенография, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография области ахиллова сухожилия и голеностопного сустава.

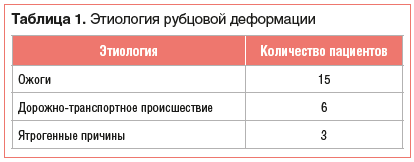

У большинства пациентов рубцы в области ахиллова сухожилия сформировались в результате термических ожогов и сочетались с рубцами других локализаций (табл. 1).

В 18 случаях рубцовый процесс распространялся на нижнюю треть голени по задней поверхности, в 3 случаях рубцы были спаяны с фасцией икроножной мышцы.

Все пациенты поступили в клинику для лечения в сроки от 2 до 5 лет после получения травмы с жалобами на натяжение в области ахиллова сухожилия, возникающее при ходьбе, сложности при подборе обуви и травматизацию рубца обувью.

В случаях, когда имелись признаки нарушения трофики рубцовой ткани, пациентов беспокоил зуд в области деформации, нарушение целостности кожного покрова.

Результаты исследования

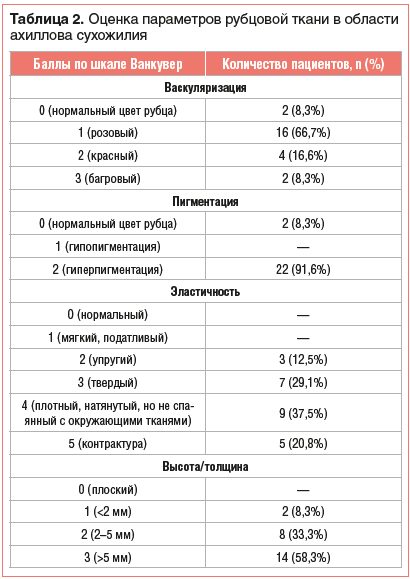

Клинические характеристики рубцовой ткани представлены в таблице 2.

Оценка васкуляризации рубцовой ткани в соответствии со шкалой Ванкувер основывается на определении цвета рубцовой ткани.

Как видно из таблицы 2, несмотря на продолжительные сроки, прошедшие с момента травмы и восстановления кожного покрова, более половины рубцов оставались гиперемированными, что свидетельствует о продолжении процесса сосудистой перестройки в рубцовой ткани (рис. 1).

Как показано на рисунке 1, через 3,5 года после восстановления кожного покрова рубцовая ткань в области голеностопного сустава и ахиллова сухожилия сохраняет ярко-розовую окраску.

Подавляющее большинство рубцов имело выраженную темную или пеструю пигментацию (табл. 2).

Как известно, процесс формирования рубцовой ткани заканчивается ее окончательным ремоделированием: сосудистая перестройка завершается адаптацией к новым условиям кровоснабжения, рубец бледнеет, размягчается и оседает.

Данные, полученные при оценке эластичности рубцов в области ахиллова сухожилия и голеностопного сустава, свидетельствуют о том, что даже спустя несколько лет рубцовая ткань сохраняет плотность и твердость, которые имеют тенденцию к нарастанию, поскольку травматизация области стимулирует процесс фиброза. Оценка толщины рубца показала, что больше половины изученных рубцов возвышались над уровнем интактной кожи более чем на 5 мм, что свидетельствует о продолжительном синтезе коллагеновых волокон (табл. 2).

Как известно, повышенная механическая нагрузка

обусловливает повышенную потребность тканей в притоке крови, а поскольку рубец представляет собой ткань со сниженным кровообращением, т. к. часть сосудов в нем сдавлена пучками коллагена, риск развития трофических нарушений достаточно высок [14].

Трофические нарушения со стороны рубцовой ткани выявлялись в 41,6% случаев и были представлены трещинами, эрозиями и трофическими язвами с вялой эпителизацией и тенденцией к частому рецидивированию (рис. 2).

В одном случае длительно существующие трофические изменения и отсутствие адекватного лечения привели к развитию рожистого воспаления в области голеностопного сустава (рис. 3 A, B).

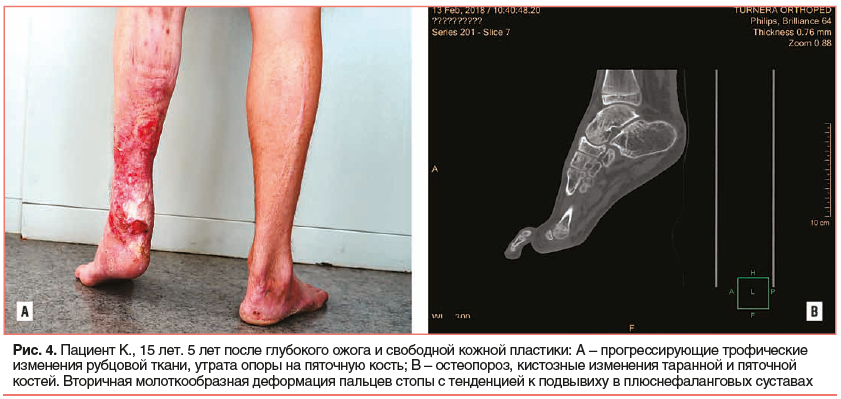

У 20,8% пациентов на момент обращения за медицинской помощью были сложности с опорой на пяточный бугор и ограничение разгибания стопы в голеностопном суставе. В 2 случаях контрактура в голеностопном суставе была обусловлена укороченными кожными рубцами, в 3 случаях — укорочением ахиллова сухожилия и рубцово-спаечным процессом между ним и окружающими тканями и внутрисуставными изменениями (рис. 4 A, B).

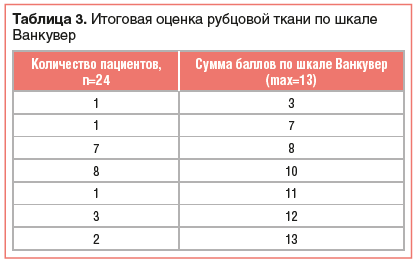

Итоговая оценка рубцовой ткани у пациентов представлена в таблице 3. Максимальное количество баллов по шкале Ванкувер, полученное при оценке рубцовой ткани, равнялось 13. Более чем в половине случаев количество баллов равнялось 10 и более, что клинически соответствует наиболее неблагоприятному состоянию рубцовой ткани.

Выводы

Формирование рубцовой ткани в области ахиллова сухожилия носит затяжной характер с выраженной тенденцией к гипертрофии.

Значительная функциональная и механическая нагрузка на сегмент на фоне наиболее неблагоприятного состояния рубцовой ткани (10 и более баллов по шкале Ванкувер) приводит к развитию рецидивирующих трофических нарушений в виде эрозий и язв в 41,6% случаев.

Дети с рубцами в области ахиллова сухожилия должны находиться под регулярным диспансерным наблюдением, особенно в период интенсивного роста, т. к. профилактическое и своевременное хирургическое лечение позволит предотвратить вторичное укорочение ахиллова сухожилия и развитие контрактуры в голеностопном суставе.

Информация с rmj.ru