Введение

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) по-прежнему остается одной из наиболее распространенных патологий среди населения, уступая по распространенности лишь сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету. ЖКБ представляет собой значимую медико-социальную проблему не только в России, но и в большинстве развитых стран. По данным эпидемиологических исследований, до 20% населения страдают этим заболеванием, а среди всей патологии органов пищеварения ЖКБ является одной из ведущих причин госпитализаций как в Российской Федерации, так и в странах Европы [1]. Среди хирургических вмешательств на брюшной полости холецистэктомия вышла на первое место, оставив позади аппендэктомию [1].

Междисциплинарный подход к ЖКБ, основанный на знании этиопатофизиологических механизмов холестеринового литогенеза, позволил решить серьезные задачи диагностики и лечения ЖКБ, разработать и внедрить современные эндоскопические и хирургические методы ее лечения.

В настоящее время достаточно хорошо изучены факторы риска развития холестеринового холелитиаза, которые включают сложный комплекс взаимодействующих генетических, локальных, системных и метаболических нарушений, а также влияние факторов внешней среды [2].

В настоящее время в зависимости от факторов риска принято делить ЖКБ на две основные формы: генетическую и симптоматическую, в развитии которой играют роль временные условия (очень низкокалорийные диеты, заболевания печени и тонкой кишки, беременность, прием эстрогенов, октреатида, оперативные вмешательства на желудке и тонкой кишке, в том числе бариатрические операции, и т. д.).

В литературе [3, 4] обсуждается генетическая предрасположенность к холелитиазу. Мутации в гене, кодирующем ABCB4-транспортер, уменьшают поступление фосфатидилхолина в желчь, что приводит к снижению уровня фосфолипидов и способствует образованию холестериновых желчных камней за счет уменьшения растворимости холестерина в желчи. Риск образования камней у пациентов с генетической предрасположенностью в 4–5 раз выше по сравнению с общей популяцией. В связи с низкой концентрацией фосфолипидов желчи у пациентов с генетический предрасположенностью до наступления 40 лет образуются камни в желчном пузыре. Сбор семейного анамнеза по наличию ЖКБ у родственников первой линии является обязательным фактором при первичном опросе больного. Проведение генетического исследования с секвенированием гена ABCB4 может служить дополнительным источником информации, но не является обязательным [5].

Согласно клиническим рекомендациям EASL (European Association for the Study of the Liver — Европейская ассоциация по изучению печени) по профилактике, диагностике и лечению ЖКБ 2016 г. пациентам с генетической предрасположенностью к холелитиазу можно рекомендовать длительные курсы препаратов урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) (15 мг/кг массы тела в день) в юношеском возрасте с целью профилактики камнеобразования [5, 6].

Таким образом, несмотря на последние достижения в изучении ЖКБ, первичная профилактика этого распространенного заболевания в группах высокого риска, напротив, только начинает развиваться [6].

В 2002 г. руководитель отдела патологии желчных путей Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии профессор А.А. Ильченко предложил усовершенствовать классификацию ЖКБ, выделив начальную, или предкаменную, стадию — стадию билиарного сладжа (БС). Настоящая классификация ЖКБ была представлена на III съезде Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР) в 2002 г. и стала значимой в практической работе гастроэнтеролога, терапевта. Она включает в себя 4 стадии развития заболевания [7]:

I стадия — начальная (предкаменная). Характерна густая желчь с неоднородностью структуры. Также именно во время данной стадии формируется БС;

II стадия — формирование конкрементов;

III стадия — хронический рецидивирующий калькулезный холецистит;

IV стадия — развитие осложнений.

Стадия БС, или предкаменная, заслуживает особого внимания, так как лечение именно на этой стадии может обратить «время вспять» и не допустить развития ЖКБ и ее серьезных осложнений [8, 9].

Состав БС может включать в себя жидкие кристаллы холестерина в композиции с муцином, солями кальция и билирубин-содержащими пигментами [10, 11]. В настоящее время в зарубежных систематических обзорах ведется дискуссия по использованию и определению терминов «билиарный сладж» и «микролитиаз». По данным консенсусного определения группы экспертов по исследованию микролитиаза Университета Людвига-Максимилиана (Мюнхен, 2023 г.), в 20% публикаций термины «билиарный сладж» и «микролитиаз» использовались как синонимы. По общему мнению, гиперэхогенный материал без акустической тени, который оседает в желчном пузыре, представляет собой БС [12]. В то время как термин «билиарный микролитиаз» следует использовать исключительно в тех случаях, когда при обследовании желчных протоков или желчного пузыря обнаруживаются камни размером ≤5 мм (в диаметре) с наличием акустической тени [12].

С практической точки выделяют 3 основных варианта БС [1, 8], каждый из которых имеет характерную эхографическую картину и определяет соответствующую терапевтическую стратегию:

взвесь гиперэхогенных частиц;

эхонеоднородная желчь с наличием сгустков;

замазкообразная желчь.

Важность своевременной диагностики БС обусловлена, прежде всего, высоким риском формирования камней со временем, которые, по некоторым данным, регистрируют почти у половины пациентов с БС в течение 1–3 лет [8, 13]. В то же время есть данные, согласно которым в 30–60% случаев БС характеризуется исключительно персистенцией, проявляющейся чередованием фаз исчезновения и рецидива [8, 9]. Микролиты в составе БС способны беспрепятственно проходить по желчным протокам, что может вызывать «необъяснимые» боли в правом подреберье у 83% пациентов, а также провоцировать развитие стриктур терминального отдела общего желчного протока и/или стенозирующего папиллита [14].

Один из ключевых патогенетических механизмов на ранних этапах камнеобразования — снижение моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря, развивающееся на фоне различных факторов риска. Согласно Римскому консенсусу IV (2016 г.) критериями функционального расстройства желчного пузыря являются наличие билиарной боли при сохраненном органе и отсутствии конкрементов либо другой органической патологии [15].

Функциональные расстройства билиарного тракта способствуют формированию и прогрессированию различных заболеваний органов пищеварения, а также играют ведущую роль в патогенезе холелитиаза и билиарного панкреатита [8, 12, 16]. При этом раннее выявление БС по данным ультразвукового исследования (УЗИ) может рассматриваться как косвенный маркер наличия функциональных расстройств билиарного тракта [8, 16].

Обобщая изложенное, можно заключить, что одно из перспективных направлений в изучении холелитиаза — разработка мер первичной профилактики, включающих в себя выявление факторов риска, диагностику и лечение заболевания на ранней, предкаменной, стадии.

Препараты УДХК являются средством первой линии как для профилактики, так и для лечения БС. Эффект УДХК реализуется, прежде всего, за счет снижения насыщенности желчи холестерином посредством подавления его кишечной абсорбции, ингибирования синтеза в печени и снижения секреции в желчь. Кроме того, УДХК способствует растворению холестерина за счет формирования жидкокристаллических комплексов и уменьшения индекса литогенности желчи [1]. Однако у части пациентов на фоне терапии УДХК сохраняются болевой синдром в правом подреберье и симптомы билиарной дисфункции, а спазмолитические препараты оказываются практически неэффективными из-за их неспецифического действия. В связи с этим обоснованным представляется включение в терапию препаратов, обладающих селективным спазмолитическим действием на сфинктерный аппарат и регулирующих моторику желчевыводящих путей. Такое сочетание может повысить эффективность лечения, улучшить субъективное состояние пациентов и повысить качество их жизни.

В терапии моторных дисфункций билиарного тракта применяется гимекромон (Одекромон®) — препарат, сочетающий свойства холеретика и спазмолитика. Гимекромон зарегистрирован в ряде европейских стран и в Российской Федерации для лечения дискинезий желчевыводящих путей и, по результатам исследований, демонстрирует высокую клиническую эффективность и безопасность. Его действие основано на миотропном спазмолитическом эффекте, характерном для производных кумарина, с преимущественным влиянием на сфинктер Одди. Препарат обладает высокой селективностью за счет минимальной системной абсорбции (не превышающей 3%) [17, 18].

Важной особенностью гимекромона является отсутствие стимулирующего влияния на сократительную функцию желчного пузыря, что делает его безопасным для пациентов с ЖКБ. Препарат включен в Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации (2015) для лечения дискинезии желчевыводящих путей, а также в Клинические рекомендации по ЖКБ (2024)[1] [19, 20].

Для демонстрации эффективности комбинированной терапии УДХК с гимекромоном при наличии БС в виде эхонеоднородной желчи с наличием сгустков и микролитиаза приводим собственные клинические наблюдения.

Клиническое наблюдение 1

Пациентка П., 37 лет, обратилась в ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ с жалобами на боли в правом подреберье, возникшие после употребления жирной пищи.

Из анамнеза известно, что в мае 2023 г. при плановом УЗИ органов брюшной полости (ОБП) выявлен БС в виде единичной взвеси гиперэхогенных частиц. Терапия не проводилась. В мае 2024 г. после употребления жирной пищи появились выраженные боли в правом подреберье и эпигастрии, повышение температуры до 37,3 °C.

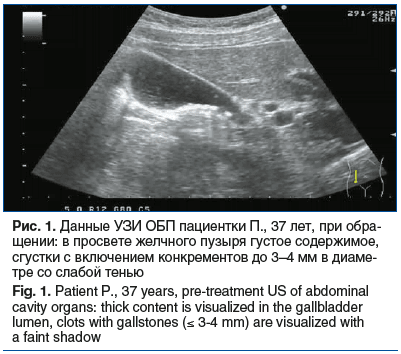

Обратилась в ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ. При УЗИ ОБП: желчный пузырь — 7×3 см, перегиб в шейке, толщина стенки 2,8–3 мм, в просвете густое содержимое, сгустки с включением конкрементов до 3–4 мм в диаметре со слабой тенью. Холедох — 3 мм, свободен. Сократительная функция желчного пузыря (СФЖП) — 65% (норма от 50 до 70%) (рис. 1).

Консультирована хирургом, было рекомендовано проведение плановой холецистэктомии. Для дообследования госпитализирована в дневной стационар ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ.

Из анамнеза жизни известно, что мать пациентки страдала ЖКБ, выполнена холецистэктомия. Помимо отягощенной наследственности у пациентки в течение последних 4 лет было две беременности, последняя — в 2023 г.

Состояние при поступлении удовлетворительное. Кожные покровы и склеры обычной окраски. Живот мягкий, незначительно болезненный в правом подреберье. Симптом Ортнера отрицательный. Печень и селезенка при перкуссии и пальпации не увеличены.

В клиническом анализе крови — без патологии, в биохимическом анализе крови — повышение уровня аспартат-аминотрасферазы (АСТ) и аланинаминотрасферазы (АЛТ) до 10 норм, повышение уровня щелочной фосфатазы (ЩФ) и γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП) до 5 норм. С учетом выявленных изменений в биохимическом анализе крови — синдрома цитолиза и холестаза — было рекомендовано выполнить МРТ-холангиопанкреатографию (МРХПГ) для исключения холедохолитиаза. Для купирования болевого синдрома назначен гимекромон (Одекромон®) по 400 мг 3 р/сут на 14 дней.

По данным МРХПГ — холедохолитиаз и БС во внепеченочных желчных протоках не выявлены (рис. 2).

На фоне проводимой спазмолитической терапии (гимекромон по 400 мг 3 р/сут) в течение 1 нед. отмечены полное купирование болевого синдрома и нормализация биохимических показателей крови — АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТП в пределах референсных значений. Выявленный первоначально синдром цитолиза и холестаза нами трактовался как транзиторный холедохолитиаз (микролитиаз). Нами был сформулирован диагноз: желчнокаменная болезнь в стадии билиарного сладжа (сгустки желчи с наличием микролитов). Транзиторный холедохолитиаз от мая 2024 г.

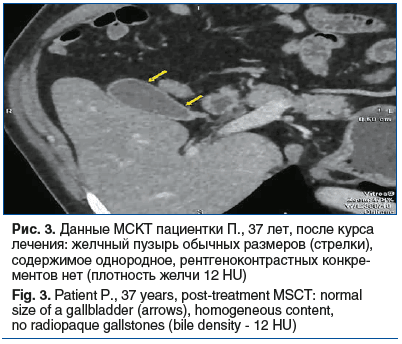

Больная после обследования повторно консультирована хирургом, от оперативного вмешательства отказалась. С целью определения плотности микролитов выполнена МСКТ брюшной полости без контрастного усиления (рис. 3), по данным которой рентгеноконтрастных конкрементов не выявлено.

С учетом отказа больной от хирургического лечения, отсутствия нарушения проходимости внепеченочных желчных протоков по данным МРХПГ и признаков холецистита; короткого анамнеза камненосительства (меньше 1 года); наличия рентгенпрозрачных конкрементов (коэффициент ослабления по Хаунсфилду (КОХ) <100 ЕД), сохраненной СФЖП (выше 50%) больной рекомендовано проведение литолитической терапии в сочетании с селективным спазмолитиком гимекромоном.

Рекомендации: стол № 5 (исключение жареного и жирного); УДХК по 15 мг/кг массы тела (масса тела 58 кг, ИМТ 20,1 кг/м2) — 750 мг на ночь в течение 6 мес.; гимекромон 200 мг по 1 таблетке 3 р/сут в течение 1 мес.; УЗИ-контроль через 3–6 мес.

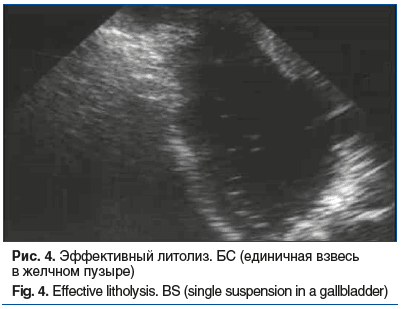

Через 3 мес. при контрольном УЗИ положительная динамика — в желчном пузыре выявляется единичная взвесь (рис. 4). Сгустки и микролиты лизированы. Рекомендовано продолжение урсотерапии.

При контрольном УЗИ ОБП через 6 мес. от начала лечения — однородная желчь в желчном пузыре, что позволяет трактовать состояние как эффективный литолиз. Больной было рекомендовано: в течение 3 мес. прием УДХК с последующим снижением дозы и для профилактики холелитиаза гимекромон по 200 мг 3 р/сут в течение 1 мес. с возобновлением приема через 1 мес. УЗИ-контроль через 6–12 мес.

Клиническое наблюдение 2

Пациент В., 45 лет, обратился за консультацией в ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ с жалобами на периодическую тяжесть в правом подреберье.

Из анамнеза известно, что с детства имел повышенную массу тела. Последние 2 мес. по рекомендации эндокринолога придерживался очень низкокалорийной диеты, на фоне которой появилась тяжесть в правом подреберье.

При осмотре состояние больного удовлетворительное. Телосложение гиперстеническое. ИМТ составил 32 кг/м2. Кожные покровы обычной окраски. Живот при пальпации мягкий, безболезненный.

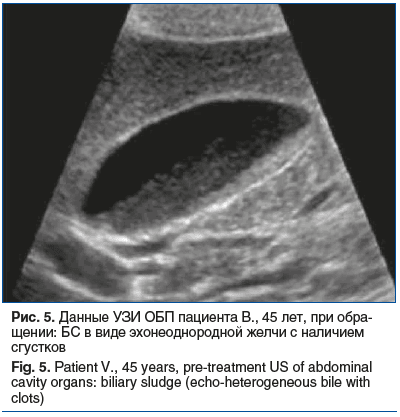

В лабораторных анализах все показатели в пределах референсных значений. При УЗИ ОБП обращает на себя наличие БС в желчном пузыре в виде эхонеоднородной желчи с наличием сгустков (рис. 5). СФЖП 57%.

Больному рекомендован прием УДХК по 15 мг/кг массы тела (масса тела 105 кг) в течение 6 мес. в сочетании с гимекромоном 200 мг по 1 таблетке 3 р/сут в течение 1 мес.

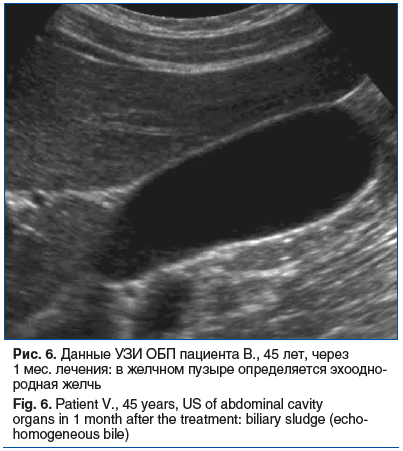

На фоне лечения больной отмечал улучшение состояния, купирована тяжесть в правом подреберье. При УЗ-контроле, проведенном через 1 мес., выявлена положительная динамика — в желчном пузыре эхооднородная желчь (рис. 6).

Больному рекомендован прием УДХК по 15 мг/кг массы тела в течение 6 мес. в сочетании с гимекромоном (Одекромон®) 200 мг по 1 таблетке 3 р/сут в течение 1 мес.

Обсуждение

Несмотря на то, что ЖКБ является одной из часто встречаемых патологий, вопросы первичной профилактики литогенеза остаются открытыми.

Представленные клинические наблюдения демонстрируют решение проблемы на предкаменной стадии — стадии эхонеоднородной желчи с наличием сгустков и микролитиаза. В первом клиническом наблюдении представлена пациентка, имеющая факторы риска развития холелитиаза: генетическую предрасположенность и 2 беременности в анамнезе. При погрешности в диете у пациентки с наличием сгустков и микролитаза в желчном пузыре, по данным УЗИ, развилась клиника транзиторного холедохолитиаза, о чем свидетельствовали приступ желчной колики и изменения биохимического анализа крови (признаки цитолиза и холестаза). Применение селективного спазмолитика гимекромона позволило разрешить транзиторный холедохолитиаз, а в дальнейшем осуществить полный литолиз с помощью комбинированной терапии (УДХК + гимекромон). Во втором клиническом наблюдении вероятной причиной развития БС у пациента стало применение очень низкокалорийной диеты в течение 2 мес. Комбинированная терапия УДХК и гимекромона в течение 1 мес. у больного с БС 2-й стадии позволила купировать субъективные ощущения (чувство тяжести в правом подреберье) и нормализовать состояние желчи.

Результаты лечения представленных пациентов согласуются с результатами сравнительного исследования эффективности монотерапии УДХК и комбинированной терапии УДХК с гимекромоном у пациентов с БС 2-й стадии, по результатам которого была установлена более высокая эффективность сочетанной терапии по сравнению с урсотерапией [21, 22], которая выражалась в более выраженном снижении интенсивности болевого синдрома в правом подреберье. При этом СФЖП в обеих группах оставалась стабильной, что свидетельствует о благоприятном профиле безопасности гимекромона у пациентов с ЖКБ. Согласно данным УЗИ переход со 2-й стадии БС на 1-ю наблюдался в 42,8% случаев в группе УДХК и в 51,7% случаев — в группе комбинированной терапии. Улучшение эхоструктуры содержимого желчного пузыря (уменьшение количества и размеров сгустков и взвеси) зафиксировано у 52% пациентов в группе УДХК и у 64% — в группе комбинированной терапии.

Целесообразность использования гимекромона в лечении пациентов с БС была обоснована в резолюции Экспертного совета 2016 г. «Диагностика и лечение больных со сладжем в желчном пузыре», согласно которой больным с БС при успешном литолизе с профилактической целью рекомендован курсовой прием гимекромона 3–4 раза в год от 2 нед. до 1 мес. [23].

Заключение

Формирование желчных конкрементов — сложный многоступенчатый процесс, включающий в себя в том числе функциональные нарушения билиарного тракта. Целенаправленное выявление нарушений на ранних стадиях, в том числе посредством тщательного сбора анамнеза, рассматривается как один из ключевых факторов предотвращения прогрессирования заболевания и перехода БС как обратимой стадии в ЖКБ. В качестве эффективной стратегии лечения можно рассматривать комплексную терапию, включающую, наряду с УДХК (как основной компонент), гимекромон — препарат, оказывающий селективное спазмолитическое действие на сфинктер Одди и влияющий на моторику желчевыводящих путей. Эта комбинация не только позволяет эффективно устранить боль и симптомы билиарной диспепсии, но и способствует улучшению реологических свойств желчи, препятствуя прогрессированию патологического процесса.

Сведения об авторах:

Селезнева Эльмира Яватовна — д.м.н., заведующая отделением дневного стационара ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ; 111123, Россия, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 1, корп. 1; ORCID iD 0000-0003-3895-5964

Эмбутниекс Юлия Викторовна — д.м.н., заведующая отделением патологии верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ; 111123, Россия, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 1, корп. 1; ORCID iD 0000-0002-6479-9515

Берназ Мария Валентиновна — врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического отделения ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ; 111123, Россия, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 1, корп. 1; ORCID iD 0009-0005-6777-438X

Мечетина Татьяна Анатольевна — к.м.н., врач-гастроэнтеролог терапевтического дневного стационара ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ; 111123, Россия, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 1, корп. 1; ORCID iD 0009-0006-3298-2901

Коричева Екатерина Сергеевна — к.м.н., врач-гастроэнтеролог терапевтического дневного стационара ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ; 111123, Россия, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 1, корп. 1; ORCID iD 0009-0009-2739-8008

Контактная информация: Селезнева Эльмира Яватовна, e-mail: e.selezneva@mknc.ru

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 11.04.2025.

Поступила после рецензирования 12.05.2025.

Принята в печать 29.05.2025.

About the authors:

Elmira Ya. Selezneva — Dr. Sc. (Med.), Head of the Department of Outpatient Hospital, A.S. Loginov Moscow Clinical Scientific Center; 1, build. 1, Novogireevskaya str., Moscow, 111123, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-3895-5964

Yulia V. Embutnieks — Dr. Sc. (Med.), Head of the Department of Diseases of the Upper Digestive Tract, A.S. Loginov Moscow Clinical Scientific Center; 1, build. 1, Novogireevskaya str., Moscow, 111123, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-6479-9515

Mariya V. Bernaz — Gastroenterologist, Consultative and Diagnostic Department, A.S. Loginov Moscow Clinical Scientific Center; 1, build. 1, Novogireevskaya str., Moscow, 111123, Russian Federation; ORCID iD 0009-0005-6777-438X

Tatiana A. Mechetina — C. Sc. (Med.), Gastroenterologist, Therapeutic Outpatient Hospital, A.S. Loginov Moscow Clinical Scientific Center; 1, build. 1, Novogireevskaya str., Moscow, 111123, Russian Federation; ORCID iD 0009-0006-3298-2901

Ekaterina S. Koricheva — C. Sc. (Med.), Gastroenterologist, Therapeutic Outpatient Hospital, A.S. Loginov Moscow Clinical Scientific Center; 1, build. 1, Novogireevskaya str., Moscow, 111123, Russian Federation; ORCID iD 0009-0009-2739-8008

Contact information: Elmira Ya. Selezneva, e-mail: e.selezneva@mknc.ru

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 11.04.2025.

Revised 12.05.2025.

Accepted 29.05.2025.

[1] Клинические рекомендации. Желчнокаменная болезнь. 2024. (Электронный ресурс.) URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/877_1 С 24 (дата обращения: 15.03.2025).

Информация с rmj.ru