Введение

Способ лечения регматогенной отслойки сетчатки (РОС) небольшого размера у пациентов с сохранной макулой (macula-on), высокими зрительными функциями, а также отсутствием пролиферативной витреоретинопатии (ПВР) является дискутабельным вопросом. Как правило, при локальной macula-on отслойке сетчатки применяют щадящие оперативные вмешательства: эписклеральное пломбирование (ЭП) или пневморетинопексию (ПР). При этом оценка той или иной технологии лечения РОС складывается не столько из анализа анатомической эффективности после однократного хирургического вмешательства, сколько из показателей итоговой анатомической эффективности, т. е. количества рецидивов, возникающих после лечения и необходимости реопераций, поскольку необходимость в повторном хирургическом вмешательстве снижает удовлетворенность пациента от проведенного лечения и усиливает нагрузку на здравоохранение в целом. С данной точки зрения, ПР, несмотря на свои неоспоримые преимущества, такие как малая инвазивность, минимальное количество осложнений, а также значительная экономия денежных средств при ее проведении, характеризуется более низкой конечной анатомической эффективностью по сравнению с ЭП, что связано с достаточно высокой частотой рецидивов (21,4%) после ПР [1–5]. По мнению ряда авторов, низкая итоговая анатомическая эффективность ПР в первую очередь обусловлена сохранением витреоретинальных тракций в зоне разрыва сетчатки по причине того, что ПР не влияет на тракционный компонент, играющий важную роль в патогенезе РОС [6]. В свою очередь, ПР оказывает большее влияние на витреоретинальные тракции, поскольку посредством пломбы происходит изменение конфигурации глазного яблока и сближение ретинального пигментного эпителия с отслоенной сетчаткой. Именно по данной причине рецидивов после ЭП меньше (12,6%) и ЭП все еще является «золотым стандартом» лечения локальной РОС [7]. Однако, согласно последнему метаанализу базы данных Cochrane, количество послеоперационных осложнений было достоверно выше после ЭП (14% после ЭП и 7,8% после ПР), среди которых превалировало изменение рефракционных показателей. Изменение рефракции является известным осложнением ЭП, описанным во множестве различных клинических исследований [8, 9]. Послеоперационная острота зрения выше 0,5, согласно данному анализу, наблюдалась в 52,6% случаев после ЭП и в 68,9% после ПР [7]. Сохранение высоких зрительных функций является приоритетной задачей лечения у пациентов с сохранной макулярной зоной [10, 11]. Тем не менее в настоящее время большинство хирургов отдают предпочтение ЭП как операции с большей первичной анатомической эффективностью и меньшим риском рецидивов, несмотря на отрицательные побочные эффекты данной операции и возможные специфические послеоперационные осложнения, которые отсутствуют при ПР. В последние годы появилась лазер-хирургическая технология, позволяющая повысить итоговую анатомическую эффективность ПР за счет предварительного иссечения зоны витреоретинального сращения (ВРС) при помощи твердотельного ИАГ-лазера, с последующей лазеркоагуляцией (ЛК) вокруг разрыва после прилегания сетчатки [12]. Анализ результатов применения этой технологии продемонстрировал высокие показатели анатомической и функциональной эффективности [13]. Представляет интерес сравнение результатов лечения пациентов с локальной macula-on отслойкой сетчатки между комбинированной лазер-хирургической технологией и ЭП как метода выбора в настоящее время.

Цель исследования: сравнение анатомической и функциональной эффективности ЭП и комбинированного лазер-хирургического вмешательства у пациентов с локальной macula-on РОС.

Материал и методы

Проведен анализ лечения 84 пациентов (84 глаза) с локальной macula-on РОС. Критериями включения являлись: наличие у пациентов единичного клапанного разрыва; локализация клапанного разрыва в верхней половине глазного дна; наличие свежей отслойки сетчатки (давностью не более 1 мес.); интактная макулярная зона; распространение отслойки не более чем на 1 квадрант глазного дна. В исследование не включали пациентов с лечением отслойки сетчатки в анамнезе; наличием пролиферативной витреоретинопатии выше стадии А; при наличии субтотальной, распространенной или тотальной РОС; при наличии выраженного помутнения роговицы или хрусталика. В основную группу вошли 43 пациента (43 глаза), в контрольную — 41 пациент (41 глаз), изученных ретроспективно по историям болезни, они были пролечены ранее с использованием радиального ЭП по стандартной методике. В основной группе лечение проводилось методом комбинированной лазер-хирургической технологии, заключающейся в иссечении зоны ВРС в зоне клапанного разрыва ИАГ-лазером с последующей ПР и барьерной ЛК. При проведении ПР использовали 12% С3F8. Барьерная ЛК проводилась после полного прилегания сетчатки, которое наступало в среднем на 7-е сутки после ПР. Группы были сопоставимы по возрасту и полу (p>0,05).

Пациентам проводилось как стандартное обследование (визометропия, периметрия, пневмотонометрия, биомикроскопия, ультразвуковое сканирование), так и специализированное. Специализированное обследование включало проведение мультиспектрального лазерного сканирования (МЛС) и широкопольной оптической когерентной томографии (ОКТ) на приборе Spectralis (Heidelberg Engineering, Германия). При проведении широкопольной ОКТ определялась точная локализация ВРС в зоне клапанного разрыва. Полученные данные о локализации ВРС экстраполировались на изображение МЛС, что позволяло определить границы предстоящей ретинотомии.

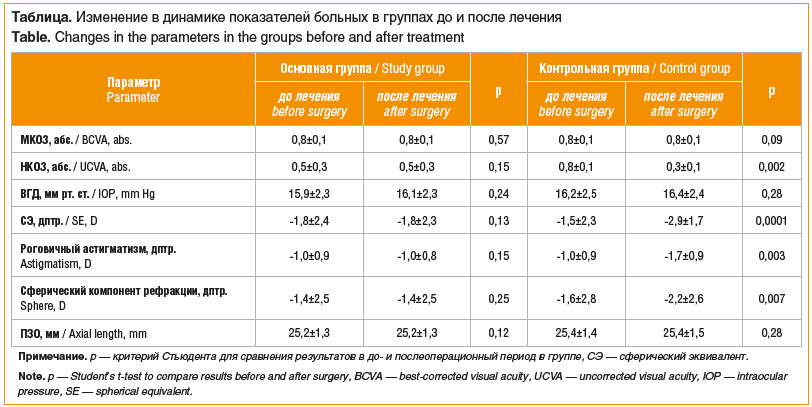

Проводилась оценка анатомической (первичной и итоговой), а также функциональной эффективности. В качестве показателей анатомической эффективности оценивалось число пациентов с полным прилеганием сетчатки после однократного оперативного вмешательства, а также частота (%) рецидивов. Для определения функциональной эффективности оценивались внутриглазное давление (ВГД), некорригированная острота зрения (НКОЗ) и максимально корригированная острота зрения (МКОЗ), рефракционные показатели (роговичный астигматизм и сферический компонент рефракции), а также переднезадняя ось (ПЗО).

Статистический анализ проводился на персональном компьютере с использованием программы Statistica 10 (Statsoft Inc., США). Поскольку распределение во всех случаях было нормальным, методы описательной статистики включали в себя оценку среднего арифметического (M) и стандартное отклонение (SD). Результаты представлялись в формате M±SD. Сравнение результатов проводили внутри каждой группы в до- и послеоперационном периодах с помощью t-критерия Стьюдента для зависимых выборок. Различия принимались за статистически значимые при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Средний возраст пациентов составил 53,3±8,7 года (диапазон от 32 до 76 лет). В основной группе первичная анатомическая эффективность составила 93%. Сетчатка не прилегла в одном случае вследствие наличия у пациента артифакии и в двух случаях из-за миграции газовоздушной смеси под сетчатку. В первом случае наличие у пациента артифакии не позволяло провести ИАГ-лазерное иссечение зоны ВРС в полном объеме, поскольку клапанный разрыв располагался на крайней периферии, вследствие чего край интраокулярной линзы (ИОЛ) создавал техническое препятствие для получения оптикоэлектрического пробоя. Тем не менее мы не считаем наличие артифакии противопоказанием к использованию данной технологии, поскольку у остальных пациентов с артифакией зона ВРС локализовалась не на столь дальней периферии сетчатки, и ИОЛ не создавала препятствий ИАГ-лазерному воздействию. Причиной миграции газа в субретинальное пространство в двух случаях стало формирование в ходе ИАГ-лазерной ретинотомии дырчатого разрыва, размерами превышающего 1 меридиан глазного дна (30°). У 4 пациентов основной группы в ходе операции возникло клинически незначимое кровотечение из ретинальных сосудов. Данное осложнение останавливалось компрессией на глаз линзой Гольдмана и не потребовало в дальнейшем назначения медикаментозной терапии.

В контрольной группе первичная анатомическая эффективность составила 95,1%. Рецидивы встречались у 3 (7,5%) пациентов исследуемой группы и у 4 (9,7%) больных контрольной группы при сроке наблюдения 2 года. Итоговая анатомическая эффективность через 2 года составила 86% в основной группе и 85% — в контрольной. Следует отметить, что в группе пациентов после комбинированного лазер-хирургического лечения не было ни одного случая рецидива отслойки сетчатки в зоне проведенной операции, в то время как в контрольной группе в одном случае рецидив произошел в зоне первичного разрыва.

В ходе сравнительного анализа функциональной эффективности лечения между группами не выявлено статистически значимых различий в показателях ВГД и МКОЗ после лечения, однако отмечалось статистически значимое снижение НКОЗ после проведения ЭП (см. таблицу).

В основной группе не отмечалось изменение показателей рефракции, в то время как в контрольной группе наблюдалось достоверное увеличение сферического компонента рефракции и роговичного астигматизма, что и привело к достоверному снижению НКОЗ. В то же время не выявлено статистически значимых изменений ПЗО глаза как в основной, так и в контрольной группе после хирургического вмешательства.

Успешность лечения РОС, как правило, оценивается по следующим показателям: анатомической, функциональной эффективности, а также по количеству возникших рецидивов и осложнений. В проведенном E. Hatef et al. метаанализе Cochrane по сравнению ЭП и ПР анатомическая эффективность была существенно выше в группе ЭП (81,9% в группе ЭП и 72,9% в группе ПР) [14]. В настоящей работе комбинированная лазер-хирургическая технология показала высокую анатомическую эффективность (93%), сохраняющуюся даже после полной резорбции газовоздушной смеси и сопоставимую с анатомической эффективностью ЭП. Кроме того, представленная технология характеризовалась полным отсутствием витреоретинальных тракций по данным ОКТ в зоне разрыва в послеоперационном периоде, а также отсутствием рецидивов, возникающих непосредственно в зоне первичного разрыва, что лишний раз свидетельствует о ведущей роли тракционного витреоретинального воздействия в патогенезе отслойки сетчатки и последующем возникновении рецидивов в послеоперационном периоде, а также о высокой эффективности ИАГ-лазерной ретинотомии в устранении витреоретинальных тракций в зоне клапанного разрыва. Нужно отметить, что эффективность ИАГ-лазерной ретинотомии в предотвращении прогрессирования отслойки сетчатки за счет полной ликвидации витреоретинального тракционного воздействия была неоднократно ранее подтверждена в исследованиях на основании данных ОКТ и клинических результатов [15–17]. Таким образом, дополнительное проведение лазерной ретинотомии перед введением газовоздушной смеси позволяет существенно повысить анатомическую эффективность оперативного вмешательства.

При оценке функциональной эффективности в метаанализе Cochrane ЭП характеризовалась более низкими функциональными результатами по сравнению с ПР, в частности, миопический сдвиг более 1 дптр встречался в 68,4% случаев после проведения ЭП по сравнению с 2,9% в группе ПР [14]. Полученные нами результаты согласуются с результатами данного метаанализа. При сравнении функциональной эффективности между ЭП и комбинированной лазер-хирургической технологией отмечалось превалирование побочных эффектов у пациентов, прооперированных методом ЭП, таких как миопический сдвиг, увеличение показателей роговичного астигматизма и сфероэквивалента, а также уменьшение НКОЗ.

Заключение

Таким образом, оценивая общую анатомо-функциональную эффективность технологии, можно заключить, что ИАГ-лазерное иссечение зоны ВРС позволяет существенно повысить анатомическую эффективность ПР и добиться сопоставимых с ЭП результатов, но при этом не приводит к изменению рефракционных показателей и позволяет сохранить остроту зрения и качество жизни пациентов на высоком уровне.

Сведения об авторах:

Таевере Мариям Рамазановна — к.м.н., младший научный сотрудник отдела клинико-функциональной диагностики ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 127486, Россия, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 59а; ORCID iD 0000-0003-1013-6924.

Крыль Леонид Анатольевич — к.м.н., старший научный сотрудник отдела лазерной хирургии сетчатки ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 127486, Россия, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 59а; ORCID iD 0000-0003-1125-1692.

Дога Александр Викторович — д.м.н., профессор, заместитель генерального директора по научно-клинической работе ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 127486, Россия, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 59а; ORCID iD 0000-0003-2519-8941.

Шкворченко Дмитрий Олегович — к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 127486, Россия, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 59а; ORCID iD 0000-0002-0176-928X.

Контактная информация: Таевере Мариям Рамазановна, e-mail: taeveremr@gmail.com.

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 02.03.2023.

Поступила после рецензирования 28.03.2023.

Принята в печать 20.04.2023.

About the authors:

Mariyam R. Taevere — C. Sc. (Med.), junior researcher of the Division of Clinical Functional Diagnostics, S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 59a, Beskudnikovskiy blvd, Moscow, 127486, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-1013-6924.

Leonid A. Kryl’ — C. Sc. (Med.), senior researcher of the Division of Laser Retinal Surgery, S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 59a, Beskudnikovskiy blvd, Moscow, 127486, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-1125-1692.

Aleksandr V. Doga — Dr. Sc. (Med.), Professor, Deputy General Director for Scientific and Clinical Work, S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 59a, Beskudnikovskiy blvd, Moscow, 127486, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-2519-8941.

Dmitriy O. Shkvorchenko — C. Sc. (Med.), Deputy General Director for Medical Affairs, S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 59a, Beskudnikovskiy blvd, Moscow, 127486, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-0176-928X.

Contact information: Mariyam R. Taevere, e-mail: taeveremr@gmail.com.

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 02.03.2023.

Revised 28.03.2023.

Accepted 20.04.2023.

Информация с rmj.ru