Содержание статьи

Введение

В связи с увеличением продолжительности жизни, возрастающим распространением ожирения, инсулинорезистентности и применения цитотоксических лекарственных препаратов, множественным воздействием на миокард других метаболических факторов, ростом числа сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) проблемы хронической сердечной недостаточности (ХСН) как финального этапа кардиоренометаболического континуума приобретают все большую значимость [1, 2]. В последние годы особое внимание уделяется изучению ХСН с сохраненной фракцией выброса (ХСНсФВ), что обусловлено как широкой распространенностью, так и трудностями диагностики и лечения этого состояния [3]. По сравнению с пациентами, страдающими ХСН со сниженной фракцией выброса, пациентов с ХСНсФВ чаще госпитализируют не по поводу декомпенсации сердечной недостаточности, а из-за сопутствующих заболеваний (ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа) [4]. Данные исследований, посвященных изучению особенностей гуморальных и структурно-функциональных характеристик пациентов с ХСНсФВ, предиабетом и абдоминальным ожирением, (АО) ограничены.

Цель исследования: изучение компартментов жировых депо и некоторых кардиометаболических маркеров у пациентов с ХСНсФВ, предиабетом и АО.

Материал и методы

На базе НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН проводится интервенционное одноцентровое открытое рандомизированное контролируемое исследование «Эффективность и безопасность применения метформина пролонгированного высвобождения у пациентов с предиабетом, ХСН и АО», включающее 4 последовательных периода: скрининг, ввод-ный период (в течение 4 нед. до рандомизации, когда все пациенты будут принимать оригинальный метформин пролонгированного действия в дозе 1000–1500 мг/сут с оценкой его переносимости), рандомизация (группа метформина и группа сравнения) и основной период — наблюдение, клинические, лабораторные и инструментальные исследования у пациентов двух указанных групп на фоне базовой терапии ХСНсФВ (52 нед., или 12 мес.). В настоящее время закончен этап набора и исходного обследования пациентов.

В исследование включено 64 человека (из них 32 — мужчины).

Критерии включения: лица мужского или женского пола в возрасте 45–60 лет; предиабет и ХСН I–III функционального класса (ФК) по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA), установленные не менее чем за 3 мес. до скрининга,; фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) ≥50% по данным эхокардиографии (ЭхоКГ) в период скрининга или в течение 12 мес. до него; структурные поражения сердца — расширение левого предсердия (ЛП) (определяется по крайней мере одним из следующих значений: ширина (диаметр) ЛП ≥3,8 см, или длина ЛП ≥5,0 см, или площадь ЛП ≥20 см2, или объем ЛП ≥55 мл, или индекс объема ЛП ≥29 мл/м2) или гипертрофия ЛЖ (определяется толщиной межжелудочковой перегородки или толщиной задней стенки ЛЖ ≥1,1 см), подтвержденные результатами ЭхоКГ в период скрининга или в течение 12 мес. до начала участия в исследовании; концентрация N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) ≥125 пг/мл (для пациентов с фибрилляцией предсердий NT-proBNP >365 пг/мл); АО (окружность талии >80 см для женщин и >94 см для мужчин); офисное артериальное давление (АД) ≤140/85 мм рт. ст., в том числе на фоне оптимальной антигипертензивной терапии; применение оптимально подобранного лечения ХСН в течение минимум 3 мес. до скрининга.

Критерии невключения: непереносимость метформина; скорость клубочковой фильтрации (СКФ) <45 мл/мин/1,73 м2; эндокринопатии, кроме предиабета; острый коронарный синдром, инсульт или вмешательство на сердце (аортокоронарное шунтирование, чрескожная коронарная ангиопластика или вальвулопластика) в анамнезе; симптомы острой декомпенсированной ХСН с уровнем NT-proBNP ≥900 пг/мл на момент обследования или за последние 3 мес.; применение биологически активных добавок, гипогликемических препаратов, препаратов для лечения ожирения в течение 6 мес. до включения и/или во время исследования; беременность, лактация; частое употребление алкоголя / алкоголизм (определяется как потребление более 10 ед. алкоголя в неделю [1 ед.=200 мл сухого вина, 500 мл пива или 50 мл 40% спиртного напитка]); наркомания; другие противопоказания согласно инструкции по медицинскому применению оригинального метформина пролонгированного высвобождения. Все пациенты дали информированное согласие на участие в исследовании. Исследование одобрено этическим комитетом НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН (протокол № 48 от 08.06.2021).

Исходное обследование пациентов включало анализ демографических характеристик и данных анамнеза. Проведены общеклиническое обследование, стандартная антропометрия. Лабораторные исследования включали определение концентрации креатинина с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI, оценку состояния углеводного обмена (содержание глюкозы и инсулина в плазме крови натощак, уровень гликированного гемоглобина) и липидного профиля (общий холестерин, триглицериды (ТГ), холестерин липопротеинов высокой (ХС-ЛПВП) и низкой (ХС-ЛПНП) плотности, а также определение уровня NT-proBNP методом электрохемилюминесцентного иммуноанализа, высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ) плазмы иммунотурбидиметрическим методом (нижний предел обнаружения — 0,1 мг/л). Дополнительно рассчитывали индексы инсулинорезистентности: HOMA-R = инсулин натощак (мкЕд/мл) × глюкоза натощак (ммоль/л) / 22,5 (≥2,7 свидетельствует о наличии инсулинорезистентности);

FIRI = инсулин натощак (мкЕд/мл) × глюкоза натощак (ммоль/л) / 25 (≥2,7 свидетельствует о наличии инсулинорезистентности);

Индекс триглицериды (ТГ) = Ln [ТГ (мг/дл) × глюкоза плазмы натощак (мг/дл) / 2] (общепринятые значения, характерные для инсулинорезистентности, отсутствуют). Толщину эпикардиальной, премезентериальной и подкожной жировой ткани определяли с помощью ультразвуковой липометрии [5]. Описание количественных признаков представлено в виде медианы и квартилей (Me [Q1; Q3]), в связи с распределением изучаемых переменных, отличным от нормального, согласно критерию Колмогорова — Смирнова. Использованы стандартные критерии оценки статистических гипотез: критерий Манна — Уитни для сравнения двух независимых выборок по количественному признаку; критерий Краскела — Уоллиса для сравнения трех независимых выборок. Группы по частотам сравнивали с помощью таблиц сопряженности с использованием критерия χ2 Пирсона или точного теста Фишера. Для оценки корреляционных связей проведен анализ Спирмена. За критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали р<0,05. Для анализа данных использовали статистическую программу SPSS 20.0.

Результаты исследования

Всего было скринировано 122 пациента с клиническими признаками ХСН, структурным поражением сердца (расширением ЛП или гипертрофией ЛЖ), ФВ ЛЖ ≥50%, а также АО и предиабетом. В исследование включены 64 (52,5%) пациента с диагностическим для ХСН уровнем NT-proBNP ≥125 пг/мл. Среди остальных 58 обследованных с уровнем NT-proBNP <125 пг/мл, у которых диагноз ХСН был клинически высоковероятен, но не подтвержден высоким значением NT-proBNP, были 37 (63,8%) мужчин с медианой возраста 57,00 [52,00; 59,00] года и 21 (36,2%) женщина с медианой возраста 58,00 [53,00; 60,00] года. Уровень NT-proBNP у мужчин составил 35,00 [20,50; 60,00] пг/мл, у женщин — 43,00 [22,50; 59,50] пг/мл. По описанным показателям группы не различались между собой (р=0,681). Среди мужчин, не включенных в исследование, ожирение 1-й степени было у 18 (48,6%), 2-й степени — у 6 (16,2%), 3-й степени — у 4 (10,8%). Среди женщин по 8 (38,1%) пациенток страдали ожирением 1-й и 2-й степени.

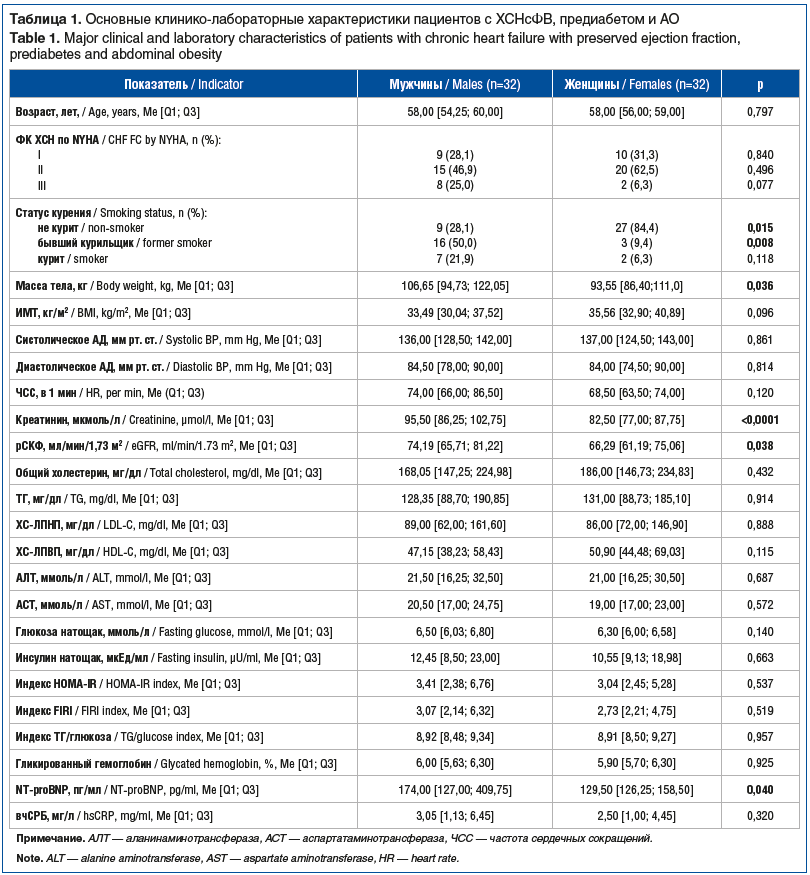

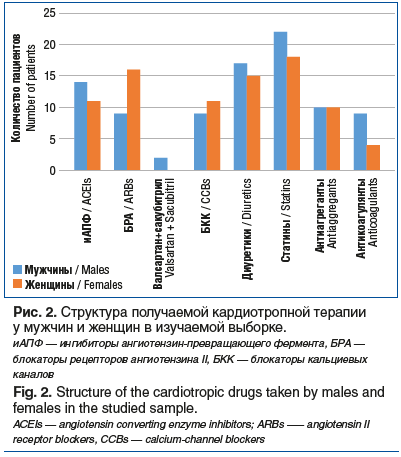

Медиана возраста мужчин, включенных в исследование, составила 58,00 [54,25; 60,00], женщин — 58,00 [56,00; 59,00] года. Мужчины и женщины были сопоставимы по возрасту, ФК ХСН по NYHA, уровням систолического и диастолического АД, частоте сердечных сокращений, показателям липидного и углеводного обмена, уровню аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, вчСРБ в сыворотке крови (табл. 1). Показатели всех трех индексов, использованных для оценки инсулинорезистентности, свидетельствовали о ее наличии как у мужчин, так и у женщин. Классической картины метаболической дислипидемии — высокого уровня ТГ в сочетании с низкой концентрацией ХС-ЛПВП — в нашем исследовании не выявлено, что, вероятно, связано с приемом статинов каждым 5-м пациентом. Среди мужчин доля курящих и бывших курильщиков (отказ от курения >12 мес. назад) была больше. Значения массы тела ожидаемо были выше у мужчин по сравнению с женщинами (р=0,036) при отсутствии различий индекса массы тела (ИМТ).

Известно, что нарушение гломерулярной фильтрации ведет к увеличению концентрации NT-proBNP, так как экскреция этого пептида осуществляется почками. В нашем исследовании, несмотря на то, что показатели СКФ у женщин были ниже, чем у мужчин, значения NT-proBNP у женщин оказались ниже, чем у мужчин.

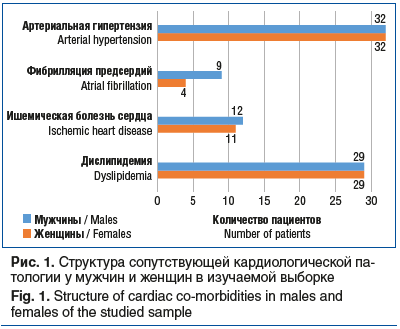

Структура сопутствующей патологии и получаемое лечение представлены на рисунках 1 и 2.

В таблице 2 представлены параметры ультразвуковой липометрии эпикардиального, предбрюшинного и подкожного жира. При оценке жировых компартментов показано, что толщина эпикардиального и предбрюшинного жира сопоставима у мужчин и женщин, тогда как толщина подкожного жира выше у женщин (р=0,001).

![Таблица 2. Параметры ультразвуковой липометрии у пациентов с ХСНсФВ, предиабетом и АО, Me [Q1; Q3] Table 2. Parameters of fat ultrasound (lipometry) in patients with CHFpEF, prediabetes and AO, Me [Q1; Q3] Таблица 2. Параметры ультразвуковой липометрии у пациентов с ХСНсФВ, предиабетом и АО, Me [Q1; Q3] Table 2. Parameters of fat ultrasound (lipometry) in patients with CHFpEF, prediabetes and AO, Me [Q1; Q3]](https://medblog.su/wp-content/uploads/2023/04/1681433861_921_Hronicheskaya-serdechnaya-nedostatochnost-s-sohranennoj-fraktsiej-vybrosa-na-fone-prediabeta.png)

При анализе содержания NT-proBNP у пациентов с ХСНсФВ была показана корреляция его концентрации со степенью ожирения у мужчин. Так, при ожирении 3-й степени у мужчин концентрация NT-proBNP в плазме крови оказалась в 2,4 раза ниже, чем у мужчин с ожирением 1-й степени, и в 2,8 раза ниже, чем у мужчин с ожирением 2-й степени (табл. 3). У женщин с разной степенью ожирения уровни NT-proBNP не различались. Концентрация NT-proBNP в плазме при ожирении 3-й степени лишь незначительно превышала диагностический предел как у мужчин, так и у женщин.

![Таблица 3. Уровень NT-proBNT у пациентов с различной степенью ожирения, Me [Q1; Q3] Table 3. NT-proBNT level in patients with different obesity grades, Me [Q1; Q3] Таблица 3. Уровень NT-proBNT у пациентов с различной степенью ожирения, Me [Q1; Q3] Table 3. NT-proBNT level in patients with different obesity grades, Me [Q1; Q3]](https://medblog.su/wp-content/uploads/2023/04/1681433861_133_Hronicheskaya-serdechnaya-nedostatochnost-s-sohranennoj-fraktsiej-vybrosa-na-fone-prediabeta.png)

У женщин с ожирением 2-й и 3-й степени уровень вчСРБ плазмы был выше по сравнению с женщинами с избыточной массой тела и ожирением 1-й степени (табл. 4). У мужчин эти показатели существенно не различались между пациентами с разной степенью ожирения. Корреляционный анализ продемонстрировал прямую связь средней силы уровней NT-proBNP и вчСРБ (r=0,375, p=0,034) у женщин.

![Таблица 4. Уровень вчСРБ в зависимости от степени ожирения, Me [Q1; Q3] Table 4. hsCRP level versus obesity grade, Me [Q1; Q3] Таблица 4. Уровень вчСРБ в зависимости от степени ожирения, Me [Q1; Q3] Table 4. hsCRP level versus obesity grade, Me [Q1; Q3]](https://medblog.su/wp-content/uploads/2023/04/1681433861_351_Hronicheskaya-serdechnaya-nedostatochnost-s-sohranennoj-fraktsiej-vybrosa-na-fone-prediabeta.png)

Обсуждение

К современным ключевым биомаркерам ССЗ, используемым в рутинной клинической практике, относят кардиоспецифические изоформы тропонинов и натрийуретические пептиды (НУП). Последние служат ключевыми диагностическими и прогностическими ориентирами для пациентов с ХСН, независимо от ФВ. При ХСН в ответ на увеличение давления в камерах сердца и их последующее растяжение секреция НУП повышается. Вместе с тем, по данным отечественных и зарубежных публикаций, уровень НУП изменяется при целом ряде состояний, помимо ХСН: ожирении или дефиците массы тела, гипогонадизме, ишемической болезни сердца, остром коронарном синдроме, фибрилляции предсердий, почечной недостаточности, интенсивных физических нагрузках, приеме валсартана + сакубитрила, гормональных контрацептивов, кардиотоксических препаратов (при лечении онкологических заболеваний), а также влиянии ложноположительных факторов интерференции [6]. Существуют убедительные наблюдения, которые свидетельствуют об обратной зависимости между уровнями НУП и ИМТ как у пациентов с ХСН, так и у пациентов без нее [7, 8]. Этот факт важно учитывать, принимая во внимание неуклонно возрастающую распространенность ожирения во всем мире [7].

В нашем исследовании лишь у 52,5% пациентов с симптомами и признаками ХСНсФВ, предиабетом и АО уровень NT-proBNP превысил диагностические для него значения. Среди 58 (47,5%) пациентов, у которых уровень NT-proBNP оказался <125 пг/мл, преобладали мужчины, более чем 2/3 которых страдали ожирением, в том числе 4 пациента — морбидным. У 16 (76,2%) не включенных в исследование женщин зарегистрировано ожирение 1-й и 2-й степени в равных долях. Можно предположить, что недостижение диагностического уровня NT-proBNP у ряда пациентов обусловлено ожирением. Вышедшее в 2019 г. «Практическое руководство Ассоциации СН Европейского общества кардиологов по использованию концентраций НУП» рекомендует для достижения диагностической точности маркеров у пациентов с ожирением (не ранжируя его по степени) снизить установленные пороговые концентрации до 50% [7]. Однако в отечественных и зарубежных рекомендациях, посвященных диагностике и лечению ХСН, референсные значения НУП для таких пациентов остаются прежними. В то же время в актуальных европейских согласительных документах указано, что у части (до 20%) пациентов с инвазивно доказанной ХСНсФВ, особенно сопровождающейся ожирением, показатели НУП ниже диагностических значений [9].

В исследовании F.H. Verbrugge et al. [10] продемонстрировано, что у пациентов с ХСНсФВ и нормальным уровнем НУП при медиане наблюдения 32 [8; 54] мес. риск смерти и повторных госпитализаций оказался выше по сравнению с пациентами без ХСН. Этот факт подчеркивает важность выделения фенотипа пациентов «с подтвержденной ХСН без повышения НУП» и детальной проработки алгоритмов диагностики, а также лечения и возможностей оценки его эффективности. Механизмы, приводящие к снижению концентрации НУП при ожирении, до конца не выяснены. Существуют предположения о снижении высвобождения НУП и роли в этом процессе эпикардиального жира либо об увеличении их клиренса [11–13]. У пациентов с нарушениями углеводного обмена экспоненциально повышена продукция гликозилированных липидов и белков, в том числе идут процессы «засахаривания» предшественника мозгового НУП в 71 положении, что способно ингибировать превращение прогормона в активный мозговой НУП и NT-proBNP, снижая в итоге их концентрацию в сыворотке крови [14].

В исследовании J. Vaishnav et al. [15] участвовало 3 группы пациентов с ХСНсФВ: первая — без ожирения (n=17, 7 мужчин), вторая — с ожирением 1-й и 2-й степени (n=26, 11 мужчин), третья — с морбидным ожирением (n=46, 10 мужчин). У госпитализированных пациентов с ХСНсФВ уровень NT-proBNP был обратно пропорционален ИМТ, а максимально снижен он был при ожирении 3-й степени как у мужчин, так и у женщин. В нашем исследовании у пациентов с ХСНсФВ, предиабетом и АО только у мужчин продемонстрированы наиболее низкие значения NT-proBNP при морбидном ожирении по сравнению с мужчинами с ожирением 1-й или 2-й степени. Максимальные значения NT-proBNP и у мужчин, и у женщин наблюдались при ожирении 2-й степени, а у мужчин с ожирением 3-й степени они были статистически значимо ниже показателей в группе с ожирением 1-й и 2-й степени. Среди женщин с морбидным ожирением уровень NT-proBNP достигал значений, сопоставимых с показателями у женщин с ожирением 1-й степени, однако эта тенденция не достигла статистической значимости (р=0,235) при сравнении с пациентками с ожирением 2-й степени. К сожалению, половой состав выборок большинства исследований не позволяет детализировать закономерности влияния ожирения у мужчин и женщин на уровень НУП, что указывает на необходимость крупных исследований.

В отличие от уровня NT-proBNP толщина эпикардиального жира у мужчин и женщин в нашем исследовании не отличалась, так же как и ФК ХСН по NYHA. У мужчин и женщин была сопоставима толщина премезентериального жира, одного из депо висцерального жира, в котором проходит частичный клиренс НУП [7]. Отсутствие половых различий в компартментах висцерального жира, показанное в нашей работе, не характерно, поскольку выраженные висцеральные жировые депо более свойственны мужчинам с метаболическим синдромом [16]. Этот факт отражает метаболически неблагоприятную «висцерализацию» ожирения у женщин, включенных в наше исследование. В то же время толщина подкожного жира у женщин была закономерно больше, чем у мужчин, что, в свою очередь, может объяснить снижение содержания NT-proBNP у женщин, ассоциированное с усиленным метаболизмом НУП, поскольку адипоциты подкожной жировой ткани в высокой степени экспрессируют рецепторы его клиренса [17].

По данным литературы, уровень НУП у женщин выше, чем у мужчин, что чаще всего связывают с влиянием половых гормонов. Сообщалось, что эстрогены оказывают стимулирующее влияние на образование НУП, а андрогены, напротив, ингибируют его, хотя описания точных механизмов этих взаимодействий в настоящее время нет [6]. В нашем исследовании уровень NT-proBNP у мужчин был выше, чем у женщин, что можно объяснить возрастом включенных в исследование пациенток, большинство из которых находились в постменопаузе, а также большей активацией нейрогуморальных систем у мужчин с ХСНсФВ, предиабетом и АО. Необходимо отметить и тенденцию (не достигшую статистической значимости, что может быть связано с небольшим числом наблюдений) к большей частоте ХСН III ФК (NYHA) у мужчин, что могло повлиять на показатели NT-proBNP. Обследованные нами мужчины чаще курили в прошлом или курят в настоящее время. Влияние курения на уровень NT-proBNP при ХСН не изучено, в настоящее время существуют лишь данные, полученные на выборках пациентов без ХСН, демонстрирующие независимую положительную связь между уровнем NT-proBNP ≥125 пг/мл и курением [18, 19].

Кроме того, обратное влияние на уровень НУП оказывает СКФ. Снижение последней приводит к уменьшению клиренса НУП и повышению его концентрации в сыворотке крови [7]. У обследованных нами мужчин увеличение уровня NT-proBNP сопровождалось высокими значениями расчетной СКФ по сравнению с показателями у женщин, что не объясняет различие в уровнях НУП у мужчин и женщин.

Среди включенных в исследование мужчин двое принимали валсартан в комплексе с ингибитором неприлизина — сакубитрилом, повышающим концентрацию мозгового НУП. Вместе с тем фермент неприлизин не расщепляет NТ-proBNP, концентрацию которого мы оценивали в нашей работе. Именно поэтому ингибирование неприлизина валсартаном + сакубитрилом никак не отразилось на концентрации NT-proBNP в плазме [6].

Авторы вторичного анализа многоцентрового рандомизированного клинического исследования RELAX выделяют «тучный» фенотип ХСНсФВ, который, по сравнению с пациентами с ХСНсФВ без ожирения, сопряжен с эскалацией процессов системного воспаления и высокими уровнями его биомаркеров, в том числе СРБ [20]. Женщины c ХСНсФВ и предиабетом (в нашей работе АО наблюдалось у всех пациентов), включенные в наше исследование, продемонстрировали более высокие значения вчСРБ при ожирении 2-й и 3-й степени по сравнению с теми, чей ИМТ находился в диапазоне избыточной массы тела или ожирения 1-й степени. При подобном сравнении данная закономерность у мужчин не обнаружена. Действительно, выделение «тучного фенотипа» ХСНсФВ в целом и, особенно, среди женщин клинически значимо и требует особого подхода, учитывая больший объем плазмы крови, частое концентрическое ремоделирование ЛЖ, дилатацию правого желудочка и его дисфункции, более выраженный провоспалительный статус, больший общий эпикардиальный объем сердца в сочетании с парадоксально низким уровнем NT-proBNP [21].

К ограничениям исследования можно отнести одноцентровой характер, небольшую выборку мужчин и женщин с различной степенью ожирения.

Заключение

Проведенный первый этап исследования дает основания предполагать отсутствие стандартного гуморального ответа в виде повышения NT-proBNP у пациентов с ХСНсФВ, предиабетом и АО в возрасте 45–60 лет. Практически у половины (47,5%) обследованных нами пациентов обоих полов с симптомами и клиническими признаками ХСН, а также со структурным поражением сердца уровень NT-proBNP был <125 пг/мл. У включенных в исследование мужчин масса тела, расчетные значения СКФ, уровень NT-proBNP в плазме крови оказались выше, чем у женщин. В то же время у мужчин при наличии морбидного ожирения уровень NT-proBNP оказался минимальным. Самый высокий уровень вчСРБ зарегистрирован в объединенной группе женщин с ожирением 2-й и 3-й степени, что акцентирует провоспалительный статус этих пациенток, ассоциированный с вероятным неблагоприятным сердечно-сосудистым прогнозом. Оценка висцеральных эпикардиальных и предбрюшинных жировых компартментов не продемонстрировала значимых отличий у лиц обоих полов, что не характерно для женской когорты и свидетельствует о выраженных метаболических нарушениях у женщин в постменопаузе. Таким образом, определены структурные и гуморальные патогенетические предпосылки для воздействия метформина с пролонгированным высвобождением, учитывая его множественные кардиоренометаболические плейотропные эффекты, описанию которых у изучаемой когорты мужчин и женщин будет посвящена следующая статья.

Сведения об авторах:

Цыганкова Оксана Васильевна — д.м.н., с.н.с. лаборатории клинических биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН; 630089, Россия, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, д. 175/1; профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России; 630091, Россия, г. Новосибирск, Красный пр-т, д. 52; ORCID iD 0000-0003-0207-7063.

Евдокимова Наталья Евгеньевна — аспирант, м.н.с. лаборатории генетических и средовых детерминант жизненного цикла человека НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН; 630089, Россия, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, д. 175/1; ORCID iD 0000-0003-3772-1058.

Латынцева Людмила Дмитриевна — к.м.н., зав. терапевтическим отделением клиники НИИТПМ, c.н.с. лаборатории неотложной кардиологии НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН; 630089, Россия, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, д. 175/1; ORCID iD 0000-0003-1913-5231.

Контактная информация: Цыганкова Оксана Васильевна, е-mail: oksana_c.nsk@mail.ru.

Источник финансирования: работа частично выполнена по государственному заданию в рамках бюджетной темы, рег. № 122031700094-5.

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 31.01.2023.

Поступила после рецензирования 15.02.2023.

Принята в печать 27.02.2023. About the authors:

Oksana V. Tsygankova — Dr. Sc. (Med.), Professor of the Department of Emergency Treatment with Endocrinology and Occupational Diseases, Novosibirsk State Medical University; 52, Krasnyi prospect, Novosibirsk, 630091, Russian Federation; senior researcher of the Laboratory of Clinical Biochemistry and Hormonal Testing of Therapeutic Diseases, Research Institute for Therapy and Preventive Medicine — Branch of the Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the RAS; 175/1, B. Bogatkov str., Novosibirsk, 630089, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-0207-7063.

Natalya E. Evdokimova — postgraduate student, junior researcher of the Laboratory of Genetic and Environmental Determinants of the Human Life Cycle, Research Institute for Therapy and Preventive Medicine — Branch of the Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the RAS; 175/1, B. Bogatkov str., Novosibirsk, 630089, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-3772-1058.

Lyudmila D. Latyntseva — C. Sc. (Med.), Head of the Clinic Therapeutic Department, senior researcher of the Laboratory of Emergency Cardiology, Research Institute for Therapy and Preventive Medicine — Branch of the Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the RAS; 175/1, B. Bogatkov str., Novosibirsk, 630089, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-1913-5231.

Contact information: Oksana V. Tsygankova, е-mail: oksana_c.nsk@mail.ru

Funding source: the study was partly carried out under the State Assignment within Budget Topic, Reg. No. 122031700094-5.

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interests.

Received 31.01.2023.

Revised 15.02.2023. Accepted 27.02.2023.

Информация с rmj.ru