Содержание статьи

Скрининговые подходы к диагностике дисбиотических нарушений

кишечника у детей

О. И. Пикуза*, доктор медицинских наук, профессор

Р. А. Файзуллина*, доктор медицинских наук, профессор

А. М. Закирова*, кандидат медицинских наук

Л. Ф. Рашитов**, кандидат медицинских наук

* ГБОУ ВПО КГМУ МЗ РФ, Казань

** ФГАОУ ВПО КПФУ, Казань

Проблема своевременного распознавания и коррекции дисбиотических состояний у

детей чрезвычайно важна для практической медицины и особенно для детского

здравоохранения. Это связано с рядом причин, среди которых можно выделить такие

значимые, как экологический фактор, избыточное и порой часто необоснованное

назначение антибактериальных препаратов детям, ранний перевод на искусственное

вскармливание и ряд других. В настоящее время для верификации кишечной микробиоты приняты различные методологические подходы, наиболее приемлемыми из

которых для детских учреждений является культуральный метод, позволяющий

получить информацию о количественных и качественных параметрах микробиоты

кишечника. В последние годы применяются также такие современные методы

идентификации, как газожидкостная хроматография (определение в фекалиях

метаболитов микробиоты кишечника), полимеразная цепная реакция, секвенирование

генов 16SpPHK, метод «молекулярного штрих-кода» [1–3]. Безусловно, эти

методологические подходы на современном этапе отечественной клинической

педиатрии являются наиболее адекватными. Однако с практической точки зрения они

требуют определенных экономических затрат и достаточно продолжительного времени,

а потому для скрининговых исследований их применение затруднительно.

С учетом вышесказанного важным является разработка скрининговых тестов оценки

дисбиотических нарушений кишечника для целенаправленного назначения

микробиологических анализов кала и обоснованной рациональной коррекции. В этом

плане большой интерес вызывает комплексное изучение колонизационной

резистентности полости рта и кишечника как единой экологической системы

пищеварительного тракта. Она представлена облигатной микробиотой (оральными

стрептококками полости рта и бифидум- и лактобактериями кишечника), содержание

которых в процентном соотношении составляет подавляющее большинство. Именно

названным бактериям принадлежит единая роль антиадгезии патогенной,

условно-патогенной микробиоты для поддержания гомеостаза организма ребенка

[4–8].

Целью исследования явилась оценка показателей колонизационной резистентности

полости рта с проецированием их на состав микробиоты кишечника у детей раннего

возраста с акцентом на количественное содержание бифидумбактерий как

доминирующих микроорганизмов.

Пациенты и методы исследования

Под наблюдением находились 135 детей в возрасте от 6 мес до 4 лет из

социально неблагополучных семей, госпитализированных в отделение для детей,

оставшихся без попечения родителей, детского стационара ГАУЗ «ЦГКБ № 18» г.

Казани с направлением: «временное пребывание», «оформление в дом ребенка».

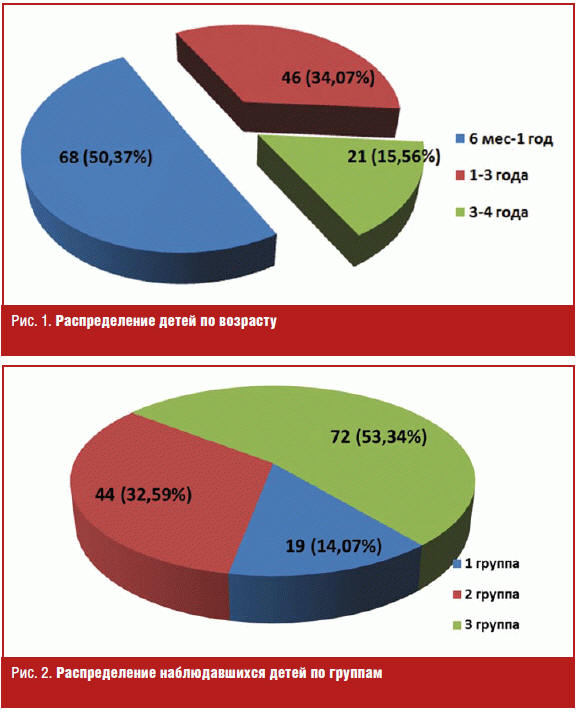

Распределение наблюдавшихся детей по возрасту представлено на рис. 1.

Все обследованные были дифференцированы на три группы: 1) условно здоровые

дети, не имеющие нарушений в составе микробиоты (14,07%); 2) 32,59% детей,

страдающих проявлениями субкомпенсированного дисбиоценоза кишечника на фоне

сопутствующей патологии (железодефицитная анемия, белково-энергетическая

недостаточность, различные пороки развития от незаращения мягкого и твердого

неба до врожденных пороков сердца); 3) 53,34% детей, имеющих проявления

функциональной дисфункции кишечника, обусловленной выраженным дисбиоценозом на

фоне перинатального поражения головного мозга в форме пирамидной недостаточности

и гипертензионно-гидроцефального синдрома.

Распределение наблюдавшихся детей по группам представлено на рис. 2.

Все дети были осмотрены квалифицированными специалистами: педиатром,

неврологом, кардиологом, эндокринологом, оториноларингологом, при необходимости

психиатром, аллергологом, офтальмологом.

Не останавливаясь на этиологии дисбиоценоза («отказные» дети), отметим

только, что 43 (37,07%) обследованных ребенка из 2-й и 3-й групп, судя по

представленной социальными работниками документации, ранее получали антибиотики

по поводу острой респираторной патологии.

Всем детям проводились параклинические методы обследования — общий анализ

крови и мочи, по показаниям — биохимические исследования крови (уровень общего

белка, АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, общего билирубина, холестерина, креатинина

и др.), инструментальные исследования (ультразвуковое исследование внутренних

органов, электрокардиография, электроэнцефалография и др.).

В первые дни пребывания в стационаре у госпитализированных детей исследовали

колонизационную резистентность полости рта и производили забор фекалий на

микробиологическое исследование микробиоты.

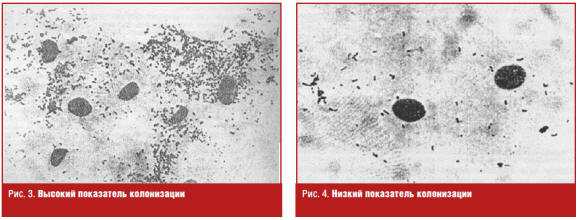

Регистрация колонизационной резистентности полости рта производилась путем

микроскопии и базировалась на количественном подсчете оральных стрептококков по

методу А. Н. Маянского [9]. Исследование выполнялось с минимальными

экономическими затратами, и продолжительность его составляла 20–25 минут.

Результаты выражались в баллах с использованием следующей градации,

предусматривающей учет количества оральных стрептококков, адгезированных на

одном буккальном эпителиоците:

- 0 баллов — от 0 до 10;

- 1 балл — от 10 до 30;

- 2 балла — от 30 до 100;

- 3 балла — от 100 до 300;

- 4 балла — более 300.

На основании балльной оценки подсчитывали индекс колонизации буккального

эпителия по формуле: (0 × n + 1 × n + 2 × n + 3 × n + 4 × n)/50, где n — число

эпителиальных клеток с различной (0–4) степенью колонизации (рис. 3, 4).

Одновременно с показателями колонизационной резистентности полости рта у

обследованных детей проводили исследование микробиоты кишечника на базе ГУ

Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии МЗ РФ. Поскольку у детей из

нескольких сотен видов бактерий, населяющих кишечник, количественно преобладают

бифидобактерии (85–90% по отношению к общей популяции микробов), именно

содержание бифидобактерий представило больший интерес для нашего исследования.

Обработка полученных данных проведена по общепринятым методам медицинской

статистики: применялся расчет средней величины, различия показателей

определялись по критериям Стьюдента. Статистически значимыми различия

показателей считались при р < 0,05.

Результаты

Большинство детей имели задержку физического и нервно-психического развития.

Так, микросоматический тип физического развития отмечался у 62,23% детей,

дисгармоничное и резко дисгармоничное развитие — у 33,34% и 31,85%

соответственно. Глубокое отставание в нервно-психическом развитии

диагностировано у 45,45% детей на втором, у 45,83% на третьем, у каждого

третьего ребенка на четвертом году жизни.

Анализируя клиническую картину нарушений пищеварительного тракта у части

обследованных детей, мы отметили такие симптомы, как урчание, вздутие живота,

неустойчивый стул (диарея, чередование запора с жидким стулом), кишечные колики,

срыгивание, появление которых расценивалось нами как следствие дисбаланса

микроорганизмов.

При регистрации количественного содержания оральных стрептококков у детей 1-й

группы в большинстве случаев (12–63,16%) оно соответствовало 4 баллам, у

пациентов 2-й группы преобладающее содержание облигатной микробиоты

соответствовало 3 баллам (31–70,45%). Что касается детей 3-й группы, то у 65,28%

детей процентное содержание оральных стрептококков было наименьшим и составляло

2 балла, а у 29,17% — 1 балл (табл.).

Как видно из приведенных данных, прослеживается четкая взаимосвязь между

количественным содержанием оральных стрептококков и численностью больных с

нормальным содержанием бифидобактерий в анализируемых группах. Чем менее

интенсивной была колонизация буккальных эпителиоцитов оральными стрептококками,

тем большие сдвиги индигенной микробиоты кишечника регистрировались у

обследованных детей. Как видно из табл. 2, индекс колонизации буккальных

эпителиоцитов в группе условно здоровых детей составил 1,54 ± 0,26, у пациентов

2-й и 3-й групп он был существенно ниже — 0,83 ± 0,08 (р < 0,05) и 0,57 ± 0,09 (р

< 0,01) соответственно, что сочеталось с возрастающим дефицитом бифидумбактерий

кишечника.

Обсуждение

Как показали приведенные данные, прослеживается четкая взаимосвязь степени

выраженности снижения количественного содержания оральных стрептококков полости

рта с содержанием бифидумбактерий кишечника как наиболее значимой составляющей

кишечной микробиоты. Таким образом, представленные результаты указывают на

однонаправленность сдвигов показателей колонизации буккальных эпителиоцитов и

облигатной микробиоты в пищеварительной системе у обследованных детей.

Заключение

Проведенный нами комплексный клинико-микробиологический анализ выявил

синхронность сдвигов в количественном содержании облигатной микробиоты полости

рта и кишечника. С учетом полученных результатов мы считаем возможным

рекомендовать использование показателей колонизационной резистентности полости

рта в качестве скринингового маркера нарушений микробиоценоза кишечника в

условиях стационара и амбулаторно-поликлинической службы педиатрического

профиля. Это тем более важно, что метод информативен, неинвазивен, требует

минимальных затрат времени и технических средств.

Литература

-

Передерий В. Г., Ткач С. М., Скопиченко С. В. Синдром

раздраженной кишки как самостоятельный диагноз и одно из наиболее

распространенных гастроэнтерологических заболеваний. К., 2007. С. 114–132. -

Guarner F., Khan A. G., Garisch J. et al. Probiotics and

prebiotics. World Gastroenterol. Organisation Practice Guideline. 2008. http://www.world

gastroenterology.org/assets/downloads/en/pdf/guidelines/19_probiotics_prebiotics.pdf. -

Shanahan F., M. O’Hara A. The bowel microflira: analysis of

therapeutic potencial // Clinical Gastroenterology and Нepatology. 2008. Т. 1,

№ 1. С. 6–17. - Гастроэнтерология и гепатология: диагностика и лечение. Рук-во для врачей

/ Под ред. А. В. Калинина и А. И. Хазанова. М.: Миклош, 2009. 600 с. -

Малов В. А., Гюлазян Н. М. Микробиоценоз желудочно-кишечного

тракта: современное состояние проблемы // Лечащий Врач. 2007. № 6. С. 10–13. -

Римарчук Г. В., Щеплягина Л. А., Круглова И. В., Тюрина Т. К.

Нарушение микрофлоры кишечника у детей (клиническое значение, диагностика,

факторы риска, новые технологии в лечении): Лекция для врачей. М., 2009. 32 с. -

Христич Т. Н. Значение микрофлоры кишечника и новые возможности

коррекции микробиоценоза // Новости медицины и фармации. 2009. № 16 (290). С.

10–11. -

Абаджиди М. А., Молодцов С. А., Ашкинази В. И., Салина Е. В.

Микрофлора буккального эпителия у детей, часто болеющих респираторными

инфекциями // Российский педиатрический журнал. 2002. № 1. С. 56–57. -

Маянский А. Н., Заславская М. И., Зеленова Е. Г. и др. Адгезивные

реакции буккальных эпителиоцитов в индикации нарушений местного и общего

гомеостаза // Нижегородский мед. журнал. 2005. № 1. С. 158–161.

Статья опубликована в журнале

Лечащий Врач

материал MedLinks.ru