Содержание статьи

Введение

Вульвовагинальную слабость диагностируют при наличии признаков пролапса тазовых органов (ПТО) как начальное проявление несостоятельности тазового дна. ПТО, включающий синдром опущения тазового дна и органов малого таза, отрицательно влияет на качество жизни (КЖ) пациенток [1–3]. По данным мировой статистики, до 47% пациенток с признаками ПТО — женщины трудоспособного возраста [2–4]. Увеличение числа трудоспособных, социально активных, живущих половой жизнью пациенток молодого возраста диктует необходимость совершенствования методов лечения этой патологии [5, 6].

В последние годы появились сообщения о применении аппаратных методов лечения ПТО, основанных на локальном воздействии различных видов энергии [6–10]. Имеются сообщения о применении электростимуляторов, которые генерируют слабые электрические импульсы, вызывая ритмические сокращения мышц тазового дна, и используются вместе с тренировками этих мышц [10]. Распространение получила радиочастотная (РЧ) терапия, механизм лечебного эффекта которой основан на воздействии фокусированного пучка электромагнитных волн, в результате чего тепловая энергия стимулирует регенераторные процессы в соединительной ткани стенок влагалища [7, 10]. Нагрев соединительной ткани этой анатомической области под действием РЧ-излучения стимулирует функциональную активность фибробластов, процессы образования коллагена и эластина, что способствует восстановлению прочности и эластичности стенок влагалища, улучшению состояния слизистой оболочки [7].

Следует отметить, что в доступной литературе данные о возможностях и эффективности применения РЧ-терапии у пациенток с ПТО мало представлены. Сообщения об использовании этого метода для лечения вульвовагинальной слабости у женщин репродуктивного возраста единичны и не систематизированы, отсутствуют результаты исследований его использования в сравнении с традиционными методами консервативного лечения.

Цель исследования: изучение эффективности и безопасности лечения вульвовагинальной слабости с помощью метода неаблятивного РЧ-воздействия — динамической квадриполярной радиочастоты (ДКРЧ).

Материал и методы

В исследование включено 79 пациенток репродуктивного возраста (от 35 до 42 лет) с диагнозом: пролапс гениталий 2-й степени.

Критерии включения пациенток в исследование:

ПТО;

жалобы на мочевой дискомфорт как ведущее состояние;

диагностированный пролапс гениталий 2-й степени по POP-Q;

подписанное информированное согласие на участие в клиническом исследовании.

Критерии невключения:

воспалительные заболевания органов малого таза;

тяжелая экстрагенитальная патология.

Пациенток распределили в 2 группы. В основную группу включили 47 пациенток, которым четырехкратно с интервалом в 7 дней проводили процедуру непрерывного воздействия ДКРЧ на внутренние половые органы. В группу сравнения вошли 32 пациентки, которые применяли комплекс упражнений Кегеля в течение 4 мес. с целью коррекции вульвовагинальной слабости.

Лечение пациенток основной группы осуществляли по технологии DQRFТМ (dynamic quadripolar radiofrequency — динамическая квадриполярная радиочастота, ДКРЧ) с использованием аппарата EVA™ (Novaclinical, Италия) с помощью двух насадок: интравагинальной и наружной. В основе этого метода терапии лежит воздействие энергии ДКРЧ 1–1,3 МГц с использованием группы из четырех электродов, обменивающихся электромагнитными волнами в динамическом режиме, формируя буферные поля и локализуя энергию в целевых тканях. Эффективность метода обусловлена тепловым и осцилляторным воздействием на ткани. Под влиянием ДКРЧ равномерно повышается температура слизистой оболочки влагалища до 40–42 °С. Под действием излучения возникают микроповреждения коллагеновых и эластиновых волокон, что вызывает активацию фибробластов и образование новых волокон соединительной ткани. Влияние радиволн на процессы микроциркуляции способствует образованию коллатералей и усилению кровоснабжения тканей, обеспечивая ускорение метаболизма в клетках слизистой оболочки, включая фибробласты.

Функциональные результаты лечения оценивали с использованием валидированных опросников PFIQ-7 и PFDI-20, позволяющих оценивать КЖ на основании наличия мочевых, аноректальных симптомов и признаков ПТО, а также опрос-ника PISQ-12, позволяющего оценивать качество сексуальной жизни пациенток. Кроме того, учитывалась субъективная оценка пациентками результатов проведенного лечения. Динамику изучали, сравнивая показатели опросников до начала лечения, через 4 и 12 мес. после его окончания.

Для оценки безопасности и переносимости проводимого лечения определяли частоту и выраженность нежелательных явлений в течение всего срока наблюдения путем опроса пациенток об их ощущениях сразу после лечения и во время последующих визитов.

Статистический анализ результатов исследования был выполнен с использованием программы Statistica 10 (Statsoft, США). Количественные показатели сравнивали с помощью критерия Манна — Уитни (в связи с непараметрическим распределением показателей). Различия качественных признаков оценивали с помощью критерия χ2. Пороговое значение уровня статистической значимости нулевой гипотезы принимали равным 0,05.

Результаты исследования

По результатам опроса улучшение своего состояния после лечения отметили 42 (89,4%) пациентки основной группы и 20 (62,5%) — группы сравнения.

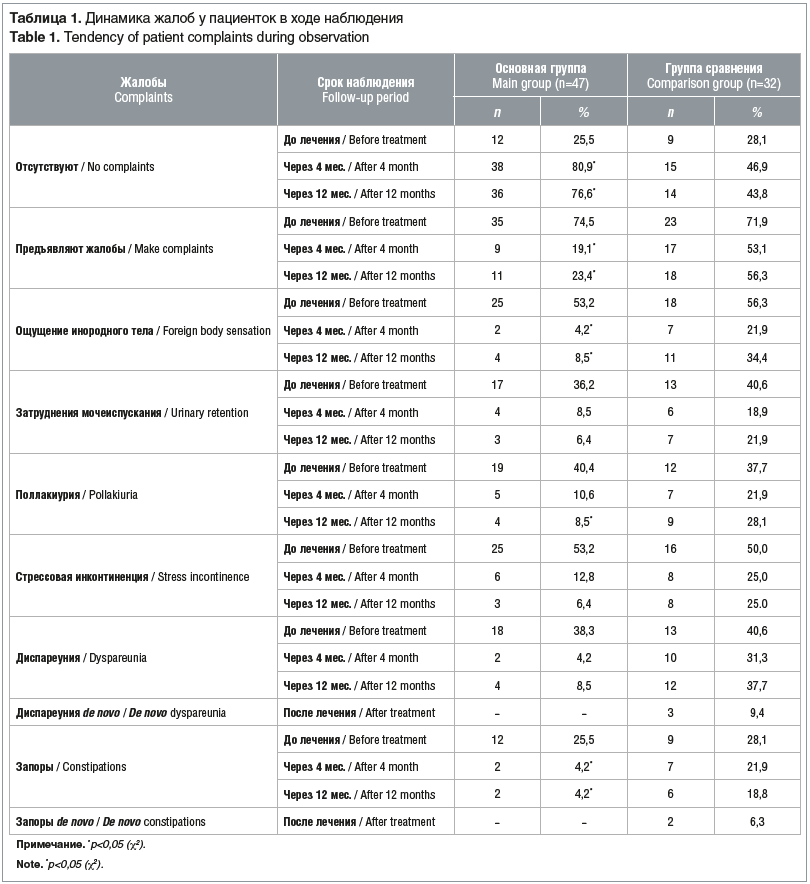

До лечения большинство пациенток предъявляли жалобы на ощущение инородного тела, стрессовую инконтиненцию, при этом статистически значимых межгрупповых отличий по частоте различных жалоб не отмечено (табл. 1). После лечения жалобы отсутствовали в основной группе у 38 (80,9%) пациенток, тогда как в группе сравнения лишь у 15 (46,9%) (p=0,002). Ощущение инородного тела отметили только 2 (4,2%) пациентки основной группы, а в группе сравнения эта жалоба сохранялась у 7 (21,9%) пациенток (p=0,016). Затруднения мочеиспускания, поллакиурия, стрессовая инконтиненция и диспареуния после лечения также чаще наблюдались в группе сравнения, чем в основной группе, хотя величина показателей статистически значимо не различалась. Кроме того, запоры беспокоили лишь 2 (4,2%) пациенток основной группы, тогда как в группе сравнения — 7 (21,9%) (p=0,016). За время лечения запоры возникли у 2 (6,3%) пациенток группы сравнения, в основной группе таковых не было.

Анализ жалоб спустя 12 мес. после лечения показал, что их частота и соотношение по группам не изменились по сравнению с предыдущим сроком исследования.

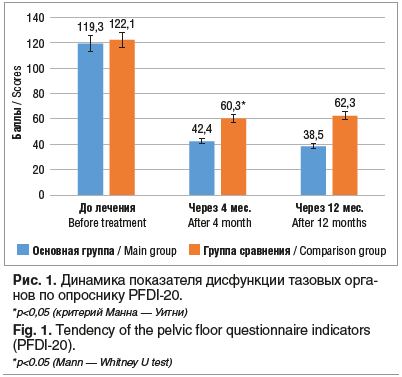

Показатель выраженности дисфункции тазовых органов, рассчитанный по опроснику PFDI-20, у пациенток основной группы спустя 4 мес. после лечения был статистически значимо меньше соответствующего значения в группе сравнения, что свидетельствовало о лучшем функциональном результате лечения (рис. 1). Через 12 мес. после лечения значительной динамики показателя по опрос-нику PFDI-20 отмечено не было, его значения оставались на прежних уровнях.

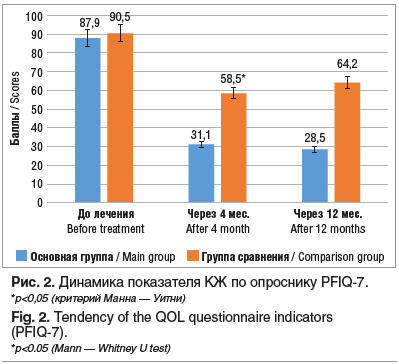

По опроснику PFIQ-7 оценивали КЖ пациенток. Этот опросник позволяет наиболее точно определить субъективное улучшение состояния после лечения по комплексу симптомов, связанных с нарушениями состояния мочевого пузыря, влагалища, кишечника, и их влиянию на функциональную активность, социальное благополучие и психическое здоровье.

Было установлено, что если до лечения сумма баллов по этому опроснику в группах существенно не различалась, то спустя 4 мес. после лечения у женщин основной группы она была статистически значимо ниже, чем у женщин группы сравнения, что свидетельствовало о высокой клинической эффективности подхода, использованного для лечения пациенток основной группы (рис. 2). Спустя 12 мес. после лечения показатель по опроснику PFIQ-7 в основной группе по-прежнему был статистически значимо ниже, чем в группе сравнения.

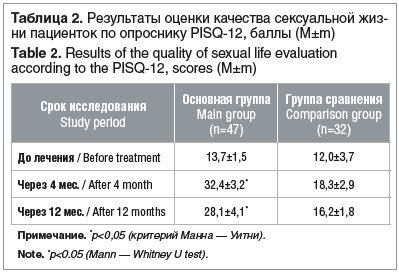

Качество сексуальной жизни пациенток оценивали по опроснику PISQ-12. До лечения этот показатель составил 12,0–13,7 балла в обеих группах (табл. 2). Однако через 4 мес. после начала лечения у пациенток основной группы этот показатель вырос до 32,4±3,2 балла, тогда как в группе сравнения увеличился лишь до 18,3±2,9 балла и оказался статистически значимо ниже, чем в основной группе. Через 12 мес. после лечения этот показатель в основной группе практически не изменился, в то время как в группе сравнения снизился и оставался статистически значимо ниже, чем в основной группе.

Таким образом, на основании результатов анкетирования по опроснику PISQ-12 у пациенток отмечено улучшение сексуальной функции и психоэмоционального состояния, более выраженное в основной группе.

Проводимое лечение у пациенток основной группы не сопровождалось возникновением нежелательных явлений: ожогов в области воздействия излучения не отмечено, жалобы на болевые ощущения и/или дискомфорт отсутствовали.

Обсуждение

Предполагают, что развитию вульвовагинальной слабости и ПТО способствуют изменения содержания эластина во внутренней фасции таза [2, 3, 7]. Для лечения этого состояния предложен ряд консервативных и инвазивных методов, включающих физиотерапию с упражнениями для мышц тазового дна, использование пессариев, операции гистерэктомии, сакрокольпопексии, подвешивания маточно-крестцовой связки или их комбинации [3, 11–13].

Известно, что хирургическое лечение, которое чаще всего проводят в возрасте 60–69 лет [3], способствует повышению КЖ женщин с ПТО, однако у 22–87% пациенток развиваются рецидивы, и в 20–30% случаев возникает необходимость в повторном хирургическом вмешательстве [1, 14].

Результаты проведенного нами исследования показали, что у пациенток основной группы через 4 мес. после лечения динамика исследуемых показателей оказалась более выраженной по сравнению с группой сравнения: снизились частота проявлений и выраженность вагинальных симптомов, улучшились показатели дисфункции тазовых органов (PFDI-20), состояния диафрагмы таза (PFIQ-7), качества сексуальной жизни (PISQ-12). Эффект проведенного лечения сохранялся в течение года.

Полученные нами результаты согласуются с данными литературы об эффективности радиочастотных методов аппаратного моделирования тканей влагалища при ПТО, в том числе в ходе реабилитации после хирургического вмешательства [7, 14, 15].

Заключение

Использование специально разработанных приборов помогает мотивировать пациенток с вульвовагинальной слабостью на регулярные тренировки и длительное лечение, что повышает его эффективность. В последние годы расширяется применение аппаратных методов лечения этой патологии, основанных на локальном воздействии различных видов энергии, в частности РЧ. Эффект последней основан на воздействии фокусированного пучка электромагнитных волн на ткани. Результаты нашей работы показали, что терапия ДКРЧ (DQRFТМ) — клинически эффективный метод лечения вульвовагинальной слабости, способствующий более выраженному, чем при использовании стандартных методов лечения, снижению частоты жалоб, улучшению состояния диафрагмы таза, устранению влагалищных симптомов, недержания мочи, пролапса гениталий. Пациентки хорошо переносят лечение, метод безопасен и способствует повышению приверженности лечению женщин репродуктивного возраста с проявлениями вульвовагинальной слабости.

Сведения об авторах:

Калиматова Донна Магомедовна — к.м.н., доцент кафед-ры акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России; 117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1; ORCID iD 0000-0002-2487-9086.

Доброхотова Юлия Эдуардовна — д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России; 117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1; ORCID iD 0000-0002-7830-2290.

Контактная информация: Калиматова Донна Магомедовна, e-mail: 9227707@gmail.com.

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 10.10.2023.

Поступила после рецензирования 02.11.2023.

Принята в печать 28.11.2023.

About the authors:

Donna M. Kalimatova — C. Sc. (Med.), Associate Professor of the Department of Obstetrics and Gynecology of the Medical Faculty, Pirogov Russian National Research Medical University; 1, Ostrovityanov str., Moscow, 117997, Russian Federation, ORCID iD 0000-0002-2487-9086.

Yulia E. Dobrokhotova — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology of the Medical Faculty, Pirogov Russian National Research Medical University; 1, Ostrovityanov str., Moscow, 117997, Russian Federation, ORCID iD 0000-0002-7830-2290.

Contact information: Donna M. Kalimatova, e-mail: 9227707@gmail.com.

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 10.10.2023.

Revised 02.11.2023.

Accepted 28.11.2023.

Информация с rmj.ru