Введение

За последние годы значительно увеличился интерес специалистов различного профиля к проблеме цитомегаловирусной инфекции как этиологического фактора при различных патологических состояниях. Это обусловлено высокой распространенностью цитомегаловируса (ЦМВ), инфицированность которым наблюдается у 75–90% взрослого населения в мире [1].

Цитомегаловирус, относящийся к группе β-герпесвирусов, был обнаружен немецким патологом Х. Риббертом в 1881 г. [2]. В 1990 г. геном ЦМВ массой 235–250 т.п.н. был секвенирован, причем было установлено, что вирус является самым крупным среди всех человеческих вирусов с двухцепочечной ДНК [2]. ЦМВ способен поражать практически любую ткань человеческого организма, обладая политропностью.

Иммуноглобулины класса M к ЦМВ начинают выявляться уже через 5 дней после начала заболевания, с достижением пика их концентрации в период 1–4 нед. и снижением до диагностически незначительных уровней в течение нескольких месяцев даже без лечения. Таким образом, длительность циркуляции IgM к ЦМВ составляет всего лишь несколько месяцев у большинства пациентов. IgG к ЦМВ циркулируют неопределенно долго, являясь фактически маркерами хронической инфекции. При нормальном иммунном ответе инфицированные лица становятся носителями вируса без клинических проявлений [3]. В то же время при высокой вирусной нагрузке может возникать мононуклеозоподобный синдром. ЦМВ представляет опасность для беременных женщин и их детей, так как его передача во время беременности может приводить к врожденной ЦМВ-инфекции, являющейся главной причиной прогрессирующей потери слуха и зрения, тяжелых неврологических расстройств у новорожденных [4]. В основном проявления ЦМВ-инфекции наблюдаются у лиц с иммунодефицитными состояниями, например при СПИДе, онкологических заболеваниях, туберкулезе, после трансплантации органов, при использовании иммуносупрессивных препаратов [5–7]. ЦМВ может быть ассоциирован с некоторыми видами онкологических заболеваний, хроническими воспалительными процессами, сердечно-сосудистыми заболеваниями [1, 8].

Интерес для изучения представляют микст-инфекции, например, при сочетании ЦМВ и вирусов Эпштейна — Барр (ВЭБ), герпесвирусов разных типов, гепатита типов В, С, D и др. [9]. Например, у больных с иммунодефицитом первичнoe инфицирование вирусом простого герпеса, вирусом ветряной оспы, ЦМВ, герпесвирусом 6-го типа, ВЭБ может вызывать «мягкий», самоограничивающийся гепатит [10]. Наличие ЦМВ у больных, перенесших ортотопическую трансплантацию печени, ассоциируется с повышенной частотой острого и хронического отторжения печени, рецидивированием вирусного гепатита С, оппортунистических инфекций, снижением общей выживаемости пациентов [11].

Исследование, проведенное в инфекционной больнице № 1 г. Москвы в 2021 г. по изучению микст-инфекций при вирусных гепатитах, выявило наличие ДНК человеческих герпесвирусов, в том числе ЦМВ, в крови у 13,5% больных гепатитами В и С, а также у 10,1% пациентов с гепатитами неясной этиологии [12]. Герпесвирусы утяжеляли течение гепатита, а также снижали эффективность стандартной противовирусной терапии [12].

С учетом того, что влияние негепатотропной вирусной инфекции на развитие патологии печени является малоизученным, интересным представляется исследование китайских гепатологов, посвященное влиянию ряда вирусов на клиническую картину и исходы цирроза печени (ЦП) [13]. Из 129 больных ЦП в стадии декомпенсации у 74,4% в плазме крови были обнаружены различные микроорганизмы, в том числе вирусы в 58% случаев. Анализ генетического материала выявил наибольшую встречаемость из всех вирусов ЦМВ и его неблагоприятное влияние на тяжесть течения ЦП. У 3 пациентов с реактивацией ЦМВ проводилась пробная терапия противовирусным препаратом ганцикловиром с положительной динамикой, что в перспективе позволит улучшить лечение больных с хронической патологией печени и подбор индивидуальных схем терапии [13]. Антивирусные препараты остаются основой профилактики и лечения ЦМВ-инфекции. При этом ингибиторы ДНК-полимеразы ванцикловир и ванганцикловир остаются основными препаратами для лечения, а фоскарнет и цидофовир являются препаратами резерва в случае резистентности вируса к терапии [14, 15]. Важно учитывать показания к назначению противовирусных препаратов, степень вирусной нагрузки, тяжесть основного заболевания и ряд других факторов. Необходимо также учитывать, что в настоящее время в профилактических целях в группах риска применяется вакцинация от ЦМВ [16, 17].

В связи с вышеперечисленным представляется актуальным изучение распространенности ЦМВ-инфекции и значимости ее маркеров у больных ЦП с учетом значительной распространенности данного заболевания и его социальной значимости.

Цель исследования: установить диагностическую значимость определения IgG и IgM к ЦМВ и ДНК ЦМВ у больных ЦП с учетом клинических проявлений заболевания.

Содержание статьи

Материал и методы

В настоящее исследование было включено 164 больных ЦП, находившихся на обследовании и лечении в гастроэнтерологических отделениях ГБУЗ АО «АМОКБ» и ГБУЗ АО «ГКБ № 3» г. Астрахани. Контрольную группу составил 61 донор крови. Группы были сопоставимы по половозрастному составу. Все участники подписывали информированное согласие на участие в исследовании, исследование одобрено этическим комитетом.

Все пациенты обследовались согласно российским стандартам: детализированный сбор жалоб, анамнеза, физикальное обследование, комплекс лабораторных, биохимических исследований, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости, фиброгастродуоденоскопия, по показаниям компьютерная томография органов брюшной полости, иные необходимые для диагностики обследования. При этом выделялись такие клинико-лабораторные синдромы, как геморрагический, цитолитический (по уровню трансаминаз), холестатический, отечно-асцитический и ряд других. Всем обследуемым проведено полуколичественное определение IgG и IgM к ЦМВ методом иммуноферментного анализа (тест-системы производства АО «Вектор-Бест», Новосибирск, Россия). При этом определялся коэффициент позитивности (КП), т. е. отношение оптической плотности пробы пациента к пороговому значению, являющийся универсальным показателем, применяемым в качественных иммуноферментных тестах. Результаты при определении антител к ЦМВ трактовались следующим образом: КП >1,2 — маркер обнаружен, КП ≤1,2 — результат негативный или сомнительный (учитывается как отрицательный). ПЦР-диагностика для выявления ДНК ЦМВ проводилась с использованием наборов реагентов фирмы «Вектор-Бест» у 47 больных ЦП и 11 доноров, выбранных в случайном порядке.

При ЦП позитивность по IgM ЦМВ сопоставлялась с рядом проявлений болезни, отражающих степень активности ЦП и декомпенсацию функции печени.

Статистический анализ проводился с использованием статистических и прикладных программ Excel, Microsoft, SPSS 11.5. Качественные признаки представлены в виде частоты проявления и процента частоты выявления признака (n (%)). Для их анализа использовались четырехпольные таблицы сопряженности (2×2) с определением χ2 Пирсона (при n≥10) или точного критерия Фишера (при n<10). Количественные данные проверялись на нормальность распределения по методу Колмогорова — Смирнова. Признаки, имеющие нормальное распределение, представлялись в виде среднего арифметического значения и среднеквадратического отклонения (M±m), анализ их проводился с использованием t-критерия Стьюдента. Признаки с ненормальным распределением представлялись в виде медианы и 1-го и 3-го квартилей (Me [Q1; Q3]). Их статистическую обработку проводили с применением критерия χ2.

Результаты и обсуждение

Среди больных ЦП было 83 (50,6%) мужчины и 81 (49,4%) женщина, средний возраст составил 51,3±5,3 года.

К классу А по классификации Чайльд — Пью относились 43 (26,2%) обследованных, к классу В — 108 (65,9%), к классу С — 13 (8%). Этиология ЦП распределялась следующим образом: вирусная — у 42 (25,6%) больных, алкогольная — у 60 (36,6%), смешанная (вирусная + алкогольная) — у 48 (29,3%). Первичный билиарный ЦП выявлен еще у 14 (8,5%). Маркеры вируса гепатита В (HBV) обнаружены у 48 (29,3%) больных ЦП, вируса гепатита С (HCV) — у 36 (22%), вируса гепатита D (HDV) — у 19 (11,6%). В 106 (64,6%) случаях установлена высокая клинико-биохимическая активность процесса в печени, а в 58 (35,4%) — минимальная и умеренная активность.

Как в группе больных с ЦП, так и в контрольной группе была зафиксирована высокая частота встречаемости IgG к ЦМВ (в 156 (95,1%) и 57 (93,4%) случаях соответственно), что позволило предположить наличие инфицирования почти всех лиц, включенных в исследование.

Частота выявления IgM к ЦМВ по сравнению с IgG ЦМВ была ниже как у больных ЦП, так и у лиц в контрольной группе. При этом IgM при ЦП определялись в 103 (62,8%) случаях, а в контрольной группе — в 25 (41,0%) (p<0,05). Обращал на себя внимание тот факт, что уровень IgM к ЦМВ был высоким (КП>2) у 88 (79,6%) больных ЦП, а среди доноров — у 17 (68,0%), без статистически значимых различий между группами (p=0,21).

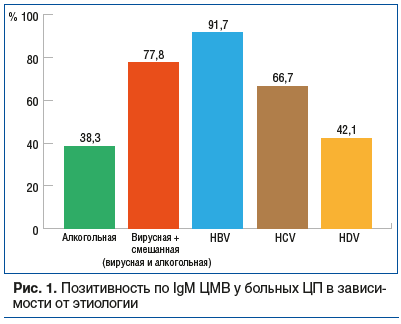

У большинства пациентов с ЦП частота выявления IgM к ЦМВ при наличии гепатотропных вирусов HBV, HСV и HDV была высокой. Суммарно при ЦП вирусной (+ смешанной) этиологии IgM ЦМВ встречались у 77,8% больных, а при алкогольном ЦП — у 38,5%, что достоверно (р=0,03) ниже, чем при ЦП вирусной этиологии (рис. 1).

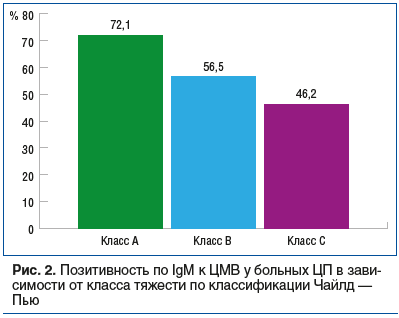

При анализе значений изучаемого показателя после распределения больных ЦП по классам Чайлд — Пью выявлено, что среди пациентов с ЦП класса А был максимальный процент позитивных по ЦМВ IgM — почти ¾ всех больных, класса В — около половины, класса С — еще меньше (рис. 2). Статистическая значимость различий между группами пациентов с ЦП классов тяжести А и В составляла р=0,06, между группами пациентов с ЦП классов тяжести В и С — р=0,07, между группами пациентов с ЦП классов А и С — р=0,04 (по точному критерию Фишера).

Таким образом, выявлено, что у больных ЦП класса А не просто высокий уровень инфицирования ЦМВ, но и значительная частота реактивации данной инфекции, на что указывают IgM к ЦМВ.

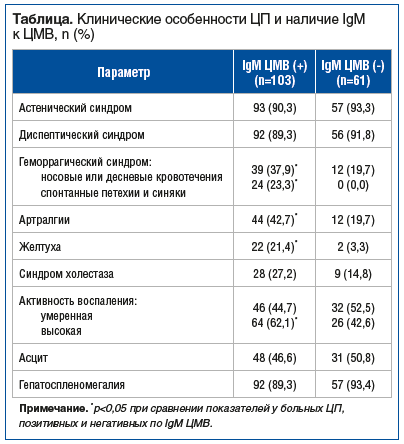

При ЦП позитивность по IgM ЦМВ сопоставлялась с рядом проявлений болезни, отражающих степень активности ЦП и декомпенсацию функции печени, при этом было обращено внимание на клинико-лабораторные синдромы: геморрагический, цитолитический (по уровню трансаминаз), холестатический, отечно-асцитический и ряд иных (см. таблицу).

Согласно данным, приведенным в таблице, титры IgM ЦМВ существенно чаще выявлялись у пациентов с высокой степенью клинико-биохимической активности, наличием артралгий, желтухи, геморрагического синдрома.

Не обнаружена взаимосвязь между частотой встречаемости IgM к ЦМВ и проявлениями портальной гипертензии (ПГ), в частности гепатоспленомегалии, отечно-асцитического синдрома. Отсутствовали различия в параметрах УЗИ между сравниваемыми группами пациентов с наличием и отсутствием IgM ЦМВ и такими признаками ПГ, как диаметр v. porta (11,0±0,3 мм против 10,5±0,3 мм, p>0,05) и v. lienalis (8,1±0,4 мм против 6,9±0,8 мм, p>0,05).

Суммируя вышеизложенное, отметим, что наличие IgM ЦМВ чаще ассоциировано с большей выраженностью ряда признаков клинико-биохимической активности, но не со степенью выраженности ПГ при ЦП.

У 47 пациентов с ЦП проводилось параллельное определение IgG и IgM ЦМВ и ДНК ЦМВ. В 40 (85,1%) случаях обнаруживались IgM ЦМВ, но только в 1 (2,1%) случае методом ПЦР был получен позитивный результат у мужчины 60 лет с ЦП смешанной этиологии (HBV + алкогольная), класс тяжести В по Чайльд — Пью, активность патологического процесса 2-й степени. Ни у кого из обследованных доноров крови (n=11) ДНК ЦМВ обнаружена не была. Это указывает на относительную кратковременность периодов реактивации, при которых может быть обнаружена репликация ЦМВ в крови больных.

С учетом высокой частоты встречаемости IgG и IgM к ЦМВ у пациентов с ЦП наиболее вероятен вариант реактивации существующей инфекции, а не повторного инфицирования. Такому процессу, по-видимому, способствует микст-инфекция, т. е. сочетание патологических процессов, запущенных в печени гепатотропными вирусами В, С и D, с одной стороны, и ЦМВ — с другой.

Тенденция к снижению частоты выявления ЦМВ к IgM по мере нарастания класса тяжести ЦП может быть связана с различными причинами. Одной из них может быть интерференция (взаимовлияние и взаимоподавление) гепатотропных и негепатотропных вирусов при их длительном нахождении в организме больных ЦП, в частности при коинфекции HCV и ЦМВ. На фоне длительно протекающих процессов «некроз печени — регенерация — цирроз печени» может меняться баланс между различными группами регуляторных молекул, таких как α-фетопротеин, интерфероны, интерлейкины, иными медиаторами иммунной системы, что также может влиять на реактивацию вирусов. Интерференция с подавлением активности одного из вирусов в паре ЦМВ-HBV была продемонстрирована на модели трансгенных мышей, что позволяет c осторожностью экстраполировать эти результаты и на человека [18, 29].

В случаях вирусной микст-инфекции у пациентов с ЦП и положительной ПЦР ЦМВ представляется целесообразным индивидуальное назначение различных групп препаратов, влияющих на иммунный ответ, с учетом положительного результата их применения по некоторым данным литературы [20]. Крайне важным является понимание показаний для начала такой терапии и совершенствование методов диагностики ЦМВ-инфекции. Полученная информация о микст-инфекции при ЦП позволит расширить терапевтические горизонты для назначения препаратов, влияющих на вирусы герпетической группы, в частности ванганцикловира, валацикловира и ганцикловира, эффективность которых была продемонстрирована в отдельных исследованиях [13–15].

Заключение

У больных ЦП существенно чаще выявляются IgM к ЦМВ по сравнению со здоровыми лицами из группы контроля. Обнаружена высокая частота встречаемости одновременно IgM к ЦМВ и гепатотропных вирусов В, С и D у изучаемой группы больных, что может свидетельствовать о вкладе ЦМВ в патогенез ЦП и повышенном риске неблагоприятного течения заболевания. В большей степени выявлена связь данного показателя с проявлениями клинико-лабораторной активности у больных ЦП. Это может указывать на участие «активного» ЦМВ (реактивация) в усилении цитолитических и иммуновоспалительных процессов при ЦП. Уровень IgM к ЦМВ у пациентов с ЦП снижался от класса А к классу С по классификации Чайлд — Пью. В целом существенных взаимосвязей между степенью декомпенсации печеночного процесса и выявляемостью IgM к ЦМВ отмечено не было. В связи с тем, что ЦМВ-инфекция встречается в основном у людей с иммунодефицитными состояниями, длительно текущей хронической патологией, представляется целесообразным при ЦП определение ЦМВ к IgM. Исследование можно проводить в первую очередь у больных ЦП вирусной этиологии, с частыми эпизодами повышения клинико-лабораторной активности и быстрым прогрессированием заболевания. Вопрос о назначении препаратов, влияющих на ЦМВ, при позитивности на наличие ЦМВ к IgM требует дальнейшего изучения.

Информация с rmj.ru