Введение

Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХ) — весьма распространенная группа полиморфных синдромов, основной характеристикой которых является серозная отслойка нейросенсорной сетчатки (НСС) и/или ретинального пигментного эпителия (РПЭ) в макулярной зоне. Существующая проблема диагностики и лечения ЦСХ на сегодняшний день определяется ростом заболеваемости, развитием патологии, как правило, у лиц молодого и работоспособного возраста и тенденцией к хронизации патологического процесса. В большинстве случаев ЦСХ протекает благоприятно: острая форма заболевания более чем в 60–70% случаев самопроизвольно или в результате лечения подвергается регрессу и имеет благоприятный долгосрочный прогноз в отношении зрительных функций. Но в 30–35% случаев патологический процесс имеет рецидивирующее течение, а в 20% случаев заболевание хронизируется, приводя к высокому риску развития таких осложнений, как формирование задней цистоидной дегенерации, атрофии и апоптозу РПЭ и фоторецепторов сетчатки, в далеко зашедших случаях — к формированию макулярной неоваскуляризации [1]. Данные структурные изменения сетчатки приводят к существенной, а иногда необратимой потере остроты зрения. У пациентов с такой патологией снижается качество жизни, теряется профессиональная квалификация из-за появления центрального дефекта поля зрения, метаморфопсий, нарушений цветного и бинокулярного зрения, изменений контрастной чувствительности. В конечном итоге указанные изменения могут приводить к инвалидизации работоспособного населения и, как следствие, к значительным финансовым потерям при лечении [1, 2]. Кроме того, ЦСХ может носить билатеральный характер, который наблюдается в 40% случаев при хронической форме. При острой форме данной патологии двустороннее поражение встречается всего в 4% случаев [1].

Основным звеном патогенеза ЦСХ является сочетание повышенной проницаемости, расширения хориокапилляров с образованием дефектов в мембране Бруха и альтерации РПЭ. Возникающее при этом нарушение транспортной и барьерной функций РПЭ является причиной появления просачивания и формирования отслойки РПЭ и НСС [1, 3]. При хронической ЦСХ по результатам флюоресцентной ангиографии сетчатки (ФАГ) выявляются множественные, зачастую нечеткие фокусы гипефлюоресценции, при этом ни один из этих участков может не иметь активного ликеджа, что свидетельствует о диффузном характере поражения РПЭ. Именно поэтому проведение фокальной лазерной коагуляции зон просачивания становится сложным, а зачастую и невозможным. Известным методом лечения ЦСХ является микроимпульсное лазерное воздействие в субпороговом режиме (СМИЛВ) — воздействие с длиной волны 577 нм на пораженную область сетчатки, при этом лазерные аппликации наносят по всей площади поражения — в области декомпенсации и отслойки РПЭ и НСС. Данный метод заключается в сублетальном умеренном подъеме температуры в зоне воздействия, аксиально ограниченной клетками РПЭ, что приводит, в свою очередь, к выработке и активации внутриклеточных антиангиогенных и восстановительных биологических факторов, без явлений фотодеструкции НСС. Достаточная эффективность и отсутствие осложнений описанной методики подтверждаются многими исследованиями. Однако в случае хронической формы ЦСХ, когда повреждения сетчатки носят диффузный характер (при этом зоны деструкции, гиперплазии и атрофических изменений РПЭ могут быть значительными по площади), применение СМИЛВ в виде монотерапии зачастую малоэффективно [4–6].

Исследование D. Guyer et al. [7], в котором было доказано, что в основе хронизации патологического процесса при ЦСХ лежит развитие хориоидальной ишемии, ведущей к альтерации и пролиферации РПЭ и, как следствие, его атрофическим изменениям, до сих пор не теряет своей актуальности. Качественное влияние на микроциркуляцию хориоидеи области макулы и перипапиллярной сетчатки для устранения сосудистых нарушений является патогенетически обоснованным в лечении хронической ЦСХ и приводит к уменьшению ишемических повреждений, стабилизации сосудистой стенки, снижению сосудистой проницаемости. Это, в свою очередь, приводит к активации обменных процессов, что ускоряет резорбцию субретинальной жидкости под НСС в макулярной зоне сетчатки.

Недостаточность кровотока в слое хориокапилляров подтверждается данными цветового допплеровского картирования (ЦДК). Данный метод позволяет количественно фиксировать и анализировать степень гемодинамических изменений микроциркуляции хориокапиллярного русла. Доказано, что у пациентов с хронической ЦСХ линейная скорость кровотока (ЛСК) в сосудах хориоидеи в среднем на 45% ниже, чем у пациентов со здоровыми глазами [8–10].

Существует метод лечения хронической ЦСХ, при котором применяется инфракрасное лазерное воздействие субпороговой мощности в течение продолжительного времени в непрерывном режиме на область диска зрительного нерва (ДЗН) и перипапиллярную зону сетчатки, известный, как транспупиллярная термотерапия (ТТТ). При этом температура в зоне облучения повышается на 4–6° от исходных значений [8, 9]. Возникшая в результате лазерного воздействия температурная реакция не приводит к повреждению тканей, но запускает целый каскад позитивных изменений для реализации терапевтического воздействия: помимо сосудорасширяющего действия и положительного влияния на гемодинамику и микроциркуляцию хориокапиллярного слоя активируются трофические процессы в сетчатке, улучшается функциональная способность РПЭ, возрастают антиоксидантные резервы. Кроме того, локальная гипертермия стимулирует выработку белков теплового шока, играющих важную роль в защите ганглиозных клеток сетчатки в условиях гипоксии и обладающих прямым нейропротекторным действием [10–12].

Терапевтические эффекты, достигаемые при применении ТТТ, позволяют эффективно воздействовать на патогенетические механизмы, лежащие в основе заболеваний, основным звеном патогенеза которых является хориоидальная ишемия. Следовательно, данный метод может быть актуальным и результативным в лечении хронической ЦСХ [11, 12]. Однако, несмотря на доказанную эффективность и патогенетическую направленность механизма ТТТ ДЗН при хронической форме ЦСХ, данный метод на сегодняшний день не получил широкой клинической распространенности. Поэтому именно комбинация методик, направленных на ускорение резорбции субретинальной жидкости и стабилизации патологического процесса, представляется перспективной в лечении хронической ЦСХ. Комплексный и дифференцированный подход особенно важен при лечении хронической ЦСХ, ассоциированной с выраженными и значительными по площади изменениями РПЭ, когда изолированные методы лечения могут быть неэффективными.

Цель исследования — оценка эффективности ТТТ на область ДЗН в комбинации с лазерным воздействием в микроимпульсном режиме на область отслойки НСС при лечении пациентов с хронической формой ЦСХ в отдаленном периоде.

Содержание статьи

Материал и методы

С декабря 2020 г. по февраль 2024 г. было пролечено 69 пациентов (69 глаз) с хронической ЦСХ. Средний возраст пациентов составил 37±2,7 года. Пациенты в зависимости от способа лечения были разделены на 2 группы:

I группа (экспериментальная) — пациенты (n=34, 34 глаза), в лечении которых применялось одномоментное использование лазерного воздействия длиной волны 577 нм в микроимпульсном режиме с однократной ТТТ ДЗН с длиной волны 810 нм;

II группа (контрольная) — пациенты (n=35, 35 глаз), в лечении которых использовалось лазерное воздействие с длиной волны 577 нм в микроимпульсном режиме.

Срок наблюдения составил не менее 24 мес. с динамическими осмотрами через 1, 3, 12 и 24 мес. после лечения.

Всем пациентам была проведена комплексная офтальмологическая диагностика, включающая стандартные методы: определение некорригированной и максимальной корригированной остроты зрения (МКОЗ), тонометрию, биомикроскопия переднего отрезка глаза, офтальмоскопию, а также специальные методы обследования: оптическую когерентную томографию (ОКТ) на приборе RTVue XR (Optovue Inc., США), включающую сканирование в ангиорежиме, фотографирование глазного дна, в том числе в режиме коротковолновой аутофлюоресценции (АФ) с использованием фундус-камеры Canon СХ-1 UVI (Canon Inc., Япония), исследование центральной светочувствительности сетчатки при помощи микропериметра МР-1 (NIDEK, Япония), цветового допплеровского картирования (ЦДК) сосудов глаза с помощью портативного ультразвукового сканера (LOGIQe, Китай).

Исходная МКОЗ в I группе составила 0,39±0,04, во II группе — 0,42±0,05. У всех пациентов при проведении ОКТ определялись отслойка НСС различной высоты и площади, зоны деструкции, локальных отслоек и гиперплазии РПЭ. Ангио-ОКТ была выполнена для исключения скрытой хориоретинальной неоваскуляризации — выявление признаков патологического кровотока являлось критерием исключения пациентов из исследования. Оценка данных коротковолновой АФ позволила определить повреждения РПЭ центральной зоны сетчатки различной площади. Распределение пациентов между группами комбинированного лечения и лазерной монотерапии осуществлялось по результатам оценки данных АФ по запатентованной методике [13]. При этом в I группу, в лечении которой применялась комбинированная методика, вошли пациенты, у которых были выявлены обширные зоны альтерации РПЭ, превышающие по площади 1 диаметр ДЗН (ДДЗН), поскольку применение изолированного СМИЛВ могло быть малоэффективным. Средняя площадь повреждения РПЭ в этой группе составила в среднем 1,9 ДДЗН и была максимально выражена в зоне отслойки НСС в фовеолярной области, во II группе этот показатель составил в среднем 0,7 ДДЗН (p<0,05).

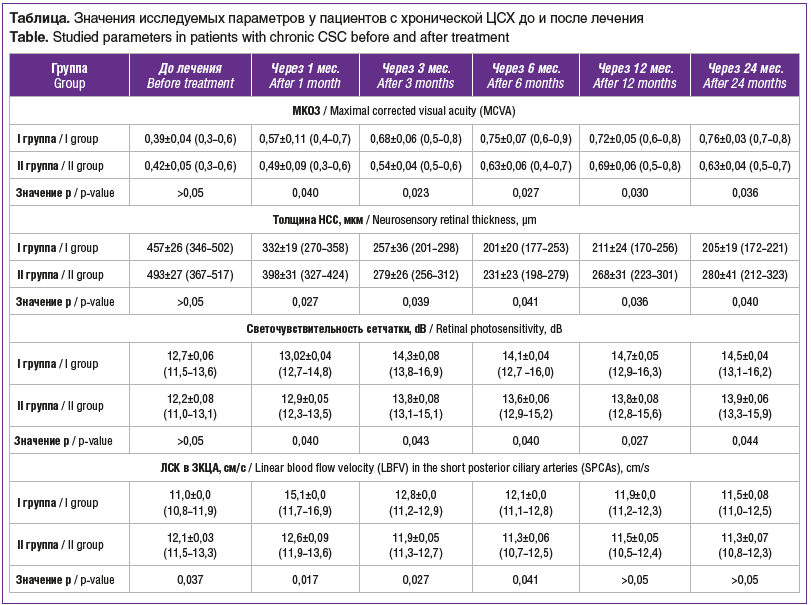

Исследуемые группы пациентов не различались по остроте зрения, толщине сетчатки, данным светочувствительности центральной зоны сетчатки (см. таблицу). Анализ представленных данных подтвердил отсутствие статистически значимых различий между ними (р>0,05), что свидетельствует о сопоставимости групп. Оценка ЦДК у всех пациентов определила умеренное и значительное снижение ЛСК в бассейне задних коротких цилиарных артерий (ЗКЦА) в глазах с хронической ЦСХ в сравнении с парными непораженными глазами и с нормативными данными — так, в I группе этот показатель составил 11,0±0,04 см/c, во II группе — 12,1±0,03 см/c (р=0,037) (норма 12,5–16,0 см/c). Данный исходный показатель в сравниваемых группах демонстрировал статистически значимую разницу, поскольку I группу в большей степени составили пациенты, имеющие значительные структурные изменения РПЭ по данным АФ, следовательно, и более значимые гемодинамические нарушения, при которых применение изолированного СМИЛВ могло быть недостаточно эффективным. Проведение ЦДК требовало определенных условий: исследование проводилось в состоянии физического и эмоционального покоя пациента, перед ЦДК исключался прием вазоактивных и тонизирующих препаратов, крепкого чая и кофе.

В группе сочетанного лечения пациентам с хронической ЦСХ была дополнительно к микроимпульсному воздействию на зону отслойки НСС в макулярной зоне, выполняемому на лазерной установке EasyRet 577 (Quantel Medical, Франция) по стандартным параметрам, однократно выполнена ТТТ ДЗН. ТТТ ДЗН проводилась с использованием инфракрасного диодного лазера IRIDEX IQ 810 (США) под местной анестезией 0,4% оксибупрокаином при помощи контактной лазерной линзы Reichel-Mainster 1Х (0,95х). Средняя мощность излучения составила 460 мВт, экспозиция — 60–70 с, диаметр лазерного пятна — 1800 мкм, количество сеансов — 1.

Статистическую обработку данных выполняли с использованием программы 10.0 (StatSoft Inc., США). Проверка нормальности распределений осуществлялась с использованием критерия Шапиро — Уилка. Данные представлены в процентных соотношениях, а также в виде М±σ (Min-Max), где M — среднее значение, σ — стандартное отклонение, Min и Max — минимальное и максимальное значения. Для оценки значимости различий использовали параметрический t-критерий Стьюдента. Статистически значимыми признавали различия при p<0,05.

Результаты исследования

Результаты проведенных исследований были статистически обработаны и представлены в таблице.

В обеих группах пациентов после лечения наблюдалось клинически значимое улучшение средних показателей МКОЗ до 6 мес. послеоперационного наблюдения (р<0,05). В последующие сроки (вплоть до 24 мес.) отмечалась стабилизация значений МКОЗ. Однако у пациентов I группы имело место улучшение остроты зрения через 1 мес. от начала терапии в 79% случаев, тогда как у пациентов II группы — в 61% случаев (р<0,05). Кроме того, высокий результат МКОЗ в I группе сохранялся и через 24 мес. после лечения — улучшение от исходных значений наблюдалось в 74% случаев, тогда как во II группе — лишь в 52% (р<0,05).

Толщина сетчатки, определяемая на уровне максимальных значений НСС, заметно уменьшилась в I группе практически в 86% случаев, причем достигнутый результат сохранялся на том же уровне и через 24 мес. после лечения. Данные ОКТ демонстрировали заметное уменьшение толщины сетчатки в пролеченном глазу в I группе (среднее уменьшение — на 232 µm) через 3 мес. наблюдения по сравнению с исходными данными, в II группе эта величина составила 127 µm (р<0,05).

Светочувствительность сетчатки в I группе улучшилась практически в 70% случаев в первые 6 мес. после лечения, но далее продемонстрировала снижение показателей на 15% через 1 год наблюдения. Во II группе улучшение светочувствительности было отмечено в 56% случаев с последующим сохранением полученных результатов в течение всего периода наблюдения.

Заметное улучшение ЛСК в бассейне ЗКЦА по данным ЦДК также наблюдалось в группе комбинированного лечения: ЛСК возросла на 42% через 1 мес. от проведенного лечения, во II группе ЛСК существенно не менялась. Улучшение кровотока в I группе достоверно сохранялось на протяжении 6 мес. после лечения. Однако было отмечено отсутствие статистически значимой разницы в ЛСК в бассейне ЗКЦА в обеих группах через 12 мес. после лечения и в более отдаленные сроки наблюдения (р>0,05). В I группе в течение 12 мес. наблюдения были выявлены рецидивы заболевания в 18% случаев, тогда как во II группе рецидивы наблюдались в 25% случаев (р<0,05), однако к 24-му месяцу наблюдения данный показатель составил 20 и 32% соответственно (р<0,05).

После процедуры ТТТ ДЗН на отдаленных сроках наблюдения заметных изменений перипапиллярной сетчатки в зоне воздействия по данным офтальмоскопии и ОКТ выявлено не было.

Обсуждение

Лечение хронической формы ЦСХ является сложной и в некоторых случаях труднорешаемой задачей. Существование длительной локальной ишемии на уровне хориокапилляриса приводит к альтерации РПЭ и увеличению числа рецидивов.

Ранее представленные нами сравнительные исследования терапевтического воздействия ТТТ ДЗН и СМИЛВ показали потенциальное преимущество термотерапии в отношении улучшения кровотока на уровне ЗКЦА, однако они не носили статистически значимый характер [14]. Определяемая статистическая разница в исходных значениях по данным ЛСК в ЗКЦА в сравниваемых группах объясняется более выраженными структурными изменениями РПЭ центральной зоны сетчатки, значимыми гемодинамическими нарушениями хориокапиллярного слоя у пациентов, входящих в группу комбинированного лечения, когда предполагалось, что применение изолированного СМИЛВ могло быть недостаточно эффективным. Использование дифференцированного подхода к распределению пациентов в группы и выбору способа лечения продемонстрировало высокую эффективность комбинированного метода, несмотря на исходную большую площадь поражения РПЭ в I группе пациентов. Настоящее клиническое наблюдение большего количества пациентов в течение длительного периода времени (более 24 мес.) позволило подтвердить долгосрочный (в течение 6 мес. после лечения) характер улучшения ЛСК в ЗКЦА, что ранее определялось на уровне тенденций. Так, через 1 мес. в I группе региональный кровоток улучшился на 42% от исходного. Полученные результаты сохранялись через 6 мес. от начала лечения, выравнивались в группах исследования к 12 мес. наблюдения и далее уже не имели статистически значимой разницы.

Большая выборка пациентов и длительный срок наблюдения, а также анализ площади поражения РПЭ по данным АФ позволили нам дифференцированно подходить к лечению пациентов с хронической ЦСХ, определяя показания к комбинированному методу лечения, что позволило получить хороший функциональный результат у пациентов с исходно более выраженными структурными морфофункциональными нарушениями комплекса РПЭ — хориоидея. Нивелирование полученного результата в виде снижения ЛСК требует разработки алгоритма проведения повторных процедур ТТТ ДЗН у пациентов с хронической ЦСХ с целью улучшения кровотока в хориокапиллярном слое, определения значимого уровня снижения ЛСК в ЗКЦА для профилактики возможных рецидивов.

Несмотря на временный характер улучшения ЛСК, который является вполне закономерным, нами отмечена ранее не наблюдаемая клинически значимая разница в частоте рецидивов в группах. Вероятно, это связано с благоприятным влиянием улучшения кровообращения в слое хориокапилляров и, как следствие, с положительным воздействием на барьерную, транспортную, насосную и цитокин-продуцирующую функции РПЭ, даже если это улучшение носит временный характер и, несомненно, положительно влияет на уменьшение количества рецидивов хронической ЦСХ и снижение скорости прогрессирования альтерации РПЭ. Проведение комбинированного лечения хронической ЦСХ было значимо ассоциировано с меньшим числом рецидивов заболевания на протяжении всего периода наблюдения по сравнению с группой монотерапии (р<0,05). Эффективность и безопасность предложенной технологии комбинированного лечения подтверждаются также улучшением зрительных функций и светочувствительности сетчатки на фоне проводимого лечения.

Таким образом, влияние ТТТ ДЗН на патогенетический механизм течения хронической ЦСХ в комбинации с СМИЛВ может рассматриваться как перспективный способ курации данной группы пациентов с получением лучших функциональных показателей и возможностью влиять на частоту рецидивов данного заболевания.

Заключение

Предложенная комбинированная методика лечения хронической формы ЦСХ показала более высокую клинико-функциональную эффективность по сравнению с классической методикой лечения пациентов с помощью микроимпульсных лазерных вмешательств — благодаря влиянию на патогенетические важные аспекты хориоидальной ишемии, лежащие в основе данного заболевания. Однако улучшение гемодинамических показателей носит обратимый характер, в 93% случаев показатели возвращаются к исходным значениям через 6 мес. после проведенного лечения, что требует разработки протокола повторных процедур ТТТ ДЗН.

Увеличение выборки пациентов и длительный срок наблюдения, а также дифференцированный подход к лечению позволили подтвердить ранее выявленные закономерности, связанные с ЛСК в ЗКЦА, и обнаружить достоверное влияние комбинированного способа лечения на частоту рецидивов заболевания. Таким образом, применение комбинированного метода лазерного лечения хронической ЦСХ может рассматриваться в качестве альтернативного метода лечения у пациентов с выраженными структурными изменениями РПЭ, когда изолированное применение СМИЛВ ожидаемо менее эффективно.

Сведения об авторах:

Тихонова Анна Юрьевна — врач-офтальмолог отделения лазерной хирургии сетчатки Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 428028, Россия, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 10; ORCID iD 0000-0003-2632-8189

Поздеева Надежда Александровна — д.м.н., профессор, директор Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 428028, Россия, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 10; профессор курса офтальмологии на кафедре хирургии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии; 428018, Россия, г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля, д. 27; ORCID iD 0000-0003-3637-3645

Контактная информация: Тихонова Анна Юрьевна, e-mail: ankap21@mail.ru

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 20.11.2024.

Поступила после рецензирования 13.12.2024.

Принята в печать 15.01.2025.

About the authors:

Anna Yu. Tikhonova — ophthalmologist at the Department of Retinal Laser Surgery, Cheboksary Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 10, Traktorostroiteley ave., Cheboksary, 428028, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-2632-8189

Nadezhda A. Pozdeeva — Dr. Sc. (Med.), Professor, Director of Cheboksary Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; 10, Traktorostroiteley ave., Cheboksary, 428028, Russian Federation; Professor of Ophthalmology at the Department of Surgery, Institute of Advanced Medical Training with Continuing Professional Education; 27, M. Sespelya str., Cheboksary, 428018, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-3637-3645

Contact information: Anna Yu. Tikhonova, e-mail: ankap21@mail.ru

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 20.11.2024.

Revised 13.12.2024.

Accepted 15.01.2025.

материал rmj.ru