Введение

Одной из важнейших и актуальных задач современной гинекологии является снижение частоты послеоперационных осложнений. Бактериальный вагиноз (БВ) — наиболее частое заболевание, выступающее фактором риска развития осложнений после оперативных вмешательств на органах малого таза. Распространенность БВ составляет 80–95% [1, 2], а частота рецидивов заболевания достигает 70–80%, несмотря на проводимое лечение [3]. Возбудителями инфекционного процесса являются условно-патогенные бактерии, дрожжеподобные грибы, G. vaginalis, Clostridium phylum, Leptotrichia и др. [4]. Более чем у 65–70% пациенток наблюдается смешанная форма БВ, и в 50–60% случаев БВ сочетается с вульвовагинальным кандидозом, что требует лечения комбинированными препаратами, влияющими как на бактериальную, так и на грибковую флору [5–7]. Говоря о профилактике БВ, стоит помнить о том, что частые его рецидивы ассоциированы с восприимчивостью к ВИЧ-инфекции, другим инфекциям, передающимся половым путем, к вирусу простого герпеса 2-го типа [8].

Установлено, что БВ в 6–7 раз повышает риск развития послеоперационных осложнений у пациенток после оперативного вмешательства на органах малого таза [9, 10]. Кроме того, БВ повышает риск развития воспалительных заболеваний органов малого таза, не связанных с каким-либо оперативным лечением, таких как эндометрит, аномальные маточные кровотечения, цервикальная интраэпителиальная неоплазия, бесплодие [11–15]. Частые рецидивы БВ отнесены к факторам риска опущения стенок влагалища с формированием цисто- и ректоцеле [16, 17]. Влагалищный доступ при выполнении операций ассоциирован с высоким риском развития рецидива БВ в послеоперационном периоде [12, 13, 16]. Высокий риск развития осложнений связан со скоплением в стенках влагалища нейтрофилов и выхода из них веществ, в результате чего происходят сдвиги, приводящие к снижению образования молочной кислоты и увеличению уровня pH влагалищной среды, что и наблюдается при БВ, вызывая деградацию волокон коллагена [18, 19].

В настоящее время наблюдается высокая частота БВ (85–90%) в послеоперационном периоде у пациенток с различными нозологическими формами гинекологических заболеваний, таких как миома матки, пролапс гениталий, внутриматочная патология, образования яичников, патология шейки матки, требующих оперативного лечения, чем и обусловлена актуальность настоящего исследования [20].

Цель исследования: оценить эффективность санации влагалища у пациенток с различной гинекологической патологией, требующей оперативного лечения, с целью снижения осложнений в послеоперационном периоде.

Материал и методы

Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование и лечение 80 пациенток с различными нозологическими формами гинекологических заболеваний, требующих проведения операции, у которых при подготовке к плановому оперативному лечению на органах малого таза было выявлено нарушение микроценоза влагалища. Основную группу составили 60 пациенток, которым накануне операции и после нее был назначен комбинированный препарат для профилактики БВ, группа контроля была представлена 20 пациентками, санация влагалища которым проводилась при наличии жалоб. Возраст пациенток варьировал от 39 до 60 лет.

Критерии включения в исследование: возраст пациенток старше 18 лет; наличие гинекологического заболевания, требующего оперативного лечения; микроскопические и/или клинические проявления вульвовагинальной инфекции; письменное информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: беременность, острый воспалительный процесс органов малого таза, отказ пациентки от участия в исследовании.

Обследование пациенток включало гинекологический осмотр, лабораторные и инструментальные методы исследования, в том числе микробиологическое исследование мазка на влагалищную микрофлору, так как отсутствие воспалительного процесса является обязательным условием для проведения оперативного вмешательства на органах малого таза.

Результат влагалищного мазка оценивали по классификации Е.Ф. Кира (1995), в соответствии с которой выделяют 4 степени чистоты влагалищного мазка: 1-я степень (нормоценоз) — нормальное состояние микробиоты влагалища; 2-я степень (промежуточный тип) — сопровождается жалобами пациенток, наблюдается снижение количества лактобацилл, повышение уровня лейкоцитов; 3-я степень (дисбиоз влагалища) — соответствует диагнозу «бактериальный вагиноз»; 4-я степень (вагинит) — свидетельствует о выраженном воспалительном процессе, нередко характеризуется наличием патогенной микрофлоры (хламидии, трихомонады и др.) [21].

Диагноз БВ выставляли на основании наличия трех из четырех критериев, предложенных R. Amsel (1983): наличие обильных специфических выделений из половых путей; pH влагалища более 4,5; положительный аминовый тест (характерный «рыбный» запах отделяемого влагалища); выявление «ключевых клеток» при исследовании микрофлоры влагалищного содержимого микроскопическим методом (окраска по Граму, оценка по критериям R.P. Nugent (1991) от 0 до 10 баллов, где показатель 7–10 баллов свидетельствовал в пользу БВ) [7, 21].

До операции в рамках предоперационной подготовки все пациентки основной группы получали комбинированный препарат, содержащий в своем составе метронидазол 100 мг и миконазола нитрат 100 мг (Гинокапс («Минск-

интеркапс», Республика Беларусь)), интравагинально по 1 капсуле 1 р/сут на ночь в сочетании с приемом метронидазола внутрь по 500 мг/сут в течение 5 дней [22]. В контрольной группе санация влагалища у пациенток проводилась согласно общепринятым стандартам и включала назначение хлоргексидина 16 мг интравагинально 2 р/сут или метронидазола внутрь 500 мг/сут в течение 7 дней [21].

После операции все пациентки основной группы в дополнение к стандартной терапии, показанной после гинекологических операций, в течение 5 дней получали Гинокапс интравагинально по 1 капсуле 1 р/сут на ночь в сочетании с приемом метронидазола внутрь по 500 мг/сут. В контрольной группе санация влагалища (на фоне стандартной терапии) проводилась только при наличии жалоб (зуд, жжение, патологические выделения из влагалища) хлоргексидином 16 мг интравагинально 2 р/сут или метронидазолом 500 мг/сут внутрь в течение 7 дней.

Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютерной программы Statistica, версия 10.0 (StatSoft, Inc, США).

Результаты исследования

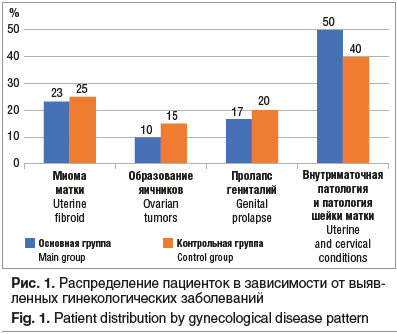

Пациенткам проводились обследования по поводу основного заболевания для планового оперативного лечения (рис. 1). Лечение миомы матки и образований яичников выполняли лапароскопическим доступом, лечение пролапса гениталий — влагалищным доступом. К малым гинекологическим операциям отнесены гистероскопия с выскабливанием стенок полости матки (по поводу внутриматочной патологии) и эксцизия шейки матки (по поводу цервикальной интраэпителиальной неоплазии шейки матки средней и тяжелой степени).

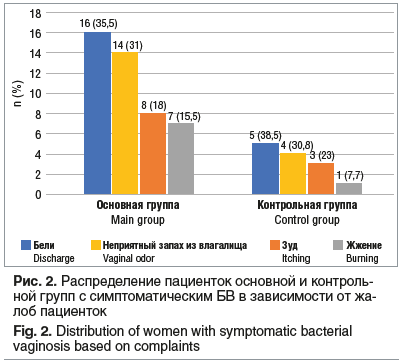

Ни у одной пациентки не был выявлен нормобиоценоз влагалища. При этом 45 (75%) пациенток основной группы и 13 (65%) пациенток контрольной группы предъявляли жалобы на бели, зуд, жжение, неприятный запах из влагалища. Пятнадцать (25%) пациенток основной и 7 (35%) пациенток контрольной группы никаких жалоб не предъявляли, что свидетельствует о бессимптомном течении БВ и/или о сочетании его с вульвовагинальным кандидозом (рис. 2).

Согласно результатам исследования влагалищных мазков 1-я и 2-я степень чистоты не выявлена. В основной группе 3-я степень чистоты зарегистрирована у 41 (68%) пациентки, 4-я — у 19 (32%) пациенток, в контрольной группе — у 13 (65%) и 7 (35%) пациенток соответственно.

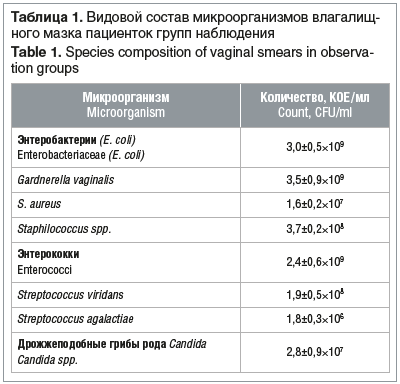

При этом 3-я степень чистоты влагалищного мазка характеризовалась повышенным содержанием лейкоцитов, коккобациллярной микрофлорой (обсемененность превышала 106 КОЕ/мл) в умеренном количестве, «ключевыми клетками», незначительным количеством или отсутствием лактобактерий. Четвертая степень чистоты влагалищного мазка характеризовалась большим количеством лейкоцитов, значительным нарушением микрофлоры влагалища (обсемененность превышала 106 КОЕ/мл), «ключевыми клетками» и полным отсутствием лактобактерий (табл. 1). У 21 (35%) пациентки основной группы выявлены дрожжеподобные грибы рода Candida, и у 1 (1,7%) пациентки основной группы — Trichomonas vaginalis, в связи с чем было проведено соответствующее лечение. В контрольной группе дрожжеподобные грибы рода Candida выявлены у 5 (25%) пациенток, что требовало дополнительного назначения противогрибковых препаратов (флуконазол 150 мг однократно per os) [23]. Пациенткам основной группы при выявлении БВ в сочетании с вульвовагинальным кандидозом дополнительных назначений не требовалось с учетом состава назначаемого препарата Гинокапс, содержащего миконазола нитрат 100 мг.

После лечения, перед госпитализацией, всем пациенткам проводилось контрольное исследование влагалищного мазка, при этом во всех случаях наблюдалась 1-я и 2-я степень чистоты, и только у 3 пациенток контрольной группы — 3-я степень, в связи с чем было рекомендовано продлить терапию еще на 5 дней, с контрольным исследованием влагалищного мазка после лечения.

Пациенткам основной группы в соответствии с дизайном исследования назначался Гинокапс с целью профилактики послеоперационных осложнений. В контрольной группе санация влагалища хлоргексидином 16 мг интравагинально

2 р/сут после оперативного вмешательства проведена 3 (15%) пациенткам с жалобами на зуд, жжение, патологические выделения из влагалища. Им был выставлен диагноз БВ на основании жалоб, повышенного уровня лейкоцитов, незначительного количества лактобактерий и нарушения микрофлоры.

Все пациентки после соответствующего оперативного лечения были выписаны из стационара на 2–7-е сутки в удовлетворительном состоянии. Только 1 пациентка контрольной группы, которой проводилось оперативное лечение пролапса гениталий, была выписана на 10-е сутки из-за расхождения послеоперационных швов во влагалище и проведения соответствующего лечения (10% мазь метил-

урацил вагинально).

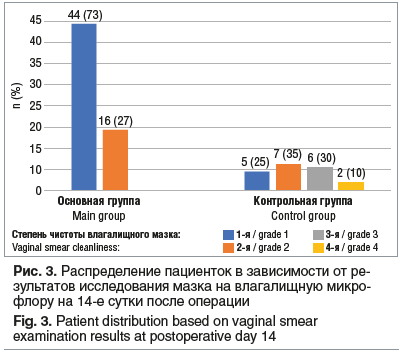

Все пациентки, принимающие участие в исследовании, на 14-е сутки были приглашены на контрольный осмотр и микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на микрофлору. Ни одна пациентка основной группы не предъявляла жалоб во время контрольного после-операционного осмотра. В то же время 11 (55%) пациенток контрольной группы предъявляли жалобы на выделения из половых путей, зуд, жжение, неприятный запах выделений. Полученные результаты микроскопического исследования мазка на микрофлору показали, что у большинства — 44 (73%) — пациенток основной группы была получена 1-я степень чистоты влагалищного мазка на флору, что соответствует нормобиоценозу здоровых пациенток. При этом нормобиоценоз влагалища в контрольной группе выявлен только в 5 (25%) наблюдениях (рис. 3).

Осложнений при контрольном осмотре после проведенного оперативного вмешательства на органах малого таза у пациенток основной группы выявлено не было. В контрольной группе осложнения развились у 4 (20%) пациенток: у 2 пациенток, оперированных по поводу пролапса гениталий, было выявлено расхождение послеоперационных швов, в связи с чем проводилось соответствующее лечение; у 1 пациентки, оперированной по поводу патологии эндометрия, и еще у 1 пациентки, оперированной по поводу патологии шейки матки, имели место подострые инфекционные воспалительные заболевания органов малого таза (маточных труб и яичников). Им были выполнены раздельное диагностическое выскабливание стенок полости матки под контролем гистероскопии и эксцизия шейки матки соответственно. В обоих случаях потребовалось проведение антибактериальной терапии.

Обсуждение

Бактериальный вагиноз остается актуальным вопросом в практической деятельности врача как на амбулаторном, так и на стационарном уровне, что подтверждается высокой частотой выявления данного заболевания у пациенток разных возрастных категорий. Исследования отечественных и зарубежных авторов подтверждают высокую частоту выявления вульвовагинальных инфекций [24, 25].

Не менее важна профилактика БВ у пациенток, планирующих оперативное вмешательство на органах малого таза, особенно выполняемое влагалищным доступом [12–14]. Полученные в ходе настоящего исследования данные подтверждают обоснованность и целесообразность проведения санации влагалища как до, так и после операции. Так, в основной группе, где проводилась профилактика БВ, ни в одном наблюдении не было выявлено осложнений в послеоперационном периоде вне зависимости от вида патологии, по поводу которой проводилась операция, и использованного доступа.

В контрольной группе у 2 пациенток выявлено расхождение послеоперационных швов во влагалище после лечения пролапса гениталий влагалищным доступом и у 2 пациенток наблюдался подострый воспалительный процесс органов малого таза (маточных труб и яичников), что связано с восходящим путем инфицирования, активным ростом условно-патогенной микрофлоры влагалища, подтверждающими, в свою очередь, наличие БВ у пациенток.

Видовой состав микрофлоры влагалища (E. coli, G. vaginalis, дрожжеподобные грибы рода Candida и др.) указывает на необходимость применения комплексного препарата, имеющего в своем составе компоненты широкого спектра действия.

Метронидазол, входящий в состав использованного нами препарата для санации влагалища, является препаратом выбора, так как не оказывает отрицательного влияния на естественную микрофлору влагалища — лактобактерии. Стоит отметить низкую резистентность к метронидазолу кокковой и бактериальной микрофлоры [26, 27], что, несомненно, является значимым фактором при проведении профилактики данного заболевания, учитывая этиологию, видовой состав микроорганизмов, которые вызывают БВ. На сегодняшний день доказано, что большинство бактерий существуют в виде организованных биопленок, представляющих собой сообщество микробов. В связи с этим лекарственный препарат должен обладать способностью оказывать влияние на биопленки. Многочисленные исследования подтверждают влияние метронидазола на биопленки бактерий, что и обеспечивает биодоступность лекарственного препарата [24, 27]. К преимуществам миконазола, второго компонента препарата, можно отнести его влияние на все виды грибов рода Candida [28].

Отсутствие осложнений в послеоперационном периоде у пациенток основной группы свидетельствует о высокой эффективности данного препарата как на этапе лечения, так и на этапе профилактики БВ у пациенток всех возрастных категорий вне зависимости от нозологической формы гинекологического заболевания и доступа оперативного вмешательства.

Заключение

Особого внимания заслуживает профилактика рецидивов воспалительных заболеваний нижних отделов органов малого таза, целью которой является снижение частоты осложнений в послеоперационном периоде. Принимая во внимание патогенетические особенности развития воспалительных заболеваний верхних отделов органов малого таза (восходящий путь инфицирования), БВ, в том числе в сочетании с вульвовагинальным кандидозом, будет выступать фактором риска развития воспалительных заболеваний органов малого таза. В связи с этим этиотропная терапия должна быть направлена на элиминацию патогенов как до проведения оперативного вмешательства, так и в послеоперационном периоде как профилактика развития воспалительного процесса, что подтверждается результатами данного исследования.

Многообразие и особенности микрофлоры влагалища требуют применения комбинированных препаратов, способных одновременно воздействовать на различную условно-патогенную микрофлору влагалища, для купирования воспалительного процесса. Это позволяет врачу эффективно провести лечение основного заболевания, а также профилактику осложнений после оперативного лечения на органах малого таза.

Благодарность

Редакция благодарит ООО «Иннолек» за оказанную помощь в технической редактуре настоящей публикации.

Acknowledgment

Editorial Board is grateful to LLC «Innolek» for the assistance in technical edition of this publication.

Сведения об авторах:

Манухин Игорь Борисович — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Мин-

здрава России; 127473, Россия, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20; ORCID iD 0000-0002-9009-1860.

Манухина Екатерина Игоревна — д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России; 127473, Россия, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20; ORCID iD 0000-0003-2576-4368.

Сафарян Ирма Романовна — к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России; 127473, Россия, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20; ORCID iD 0000-0002-0724-6690.

Контактная информация: Сафарян Ирма Романовна, e-mail: safairma@yandex.ru.

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 03.09.2021.

Поступила после рецензирования 28.09.2021.

Принята в печать 21.10.2021.

About the authors:

Igor B. Manukhin — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology of the Medical Faculty, A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry; 20/1, Delegatskaya str., Moscow, 127473, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-

9009-1860.

Ekaterina I. Manukhina — Dr. Sc. (Med.), professor of the Department of Obstetrics and Gynecology of the Medical Faculty, A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry; 20/1, Delegatskaya str., Moscow, 127473, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-

2576-4368.

Irma R. Safaryan — C. Sc. (Med.), assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology of the Medical Faculty, A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry; 20/1, Delegatskaya str., Moscow, 127473, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-0724-6690.

Contact information: Irma R. Safaryan, e-mail: safairma@yandex.ru.

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interests.

Received 03.09.2021.

Revised 28.09.2021.

Accepted 21.10.2021.

.

Информация с rmj.ru