Статья посвящена проблеме боли в спине и дифференциальной диагностике клинически похожих заболеваний. Рассмотрен клинический случай анкилозирующего диффузного идиопатического скелетного гиперостоза (болезни Форестье)

Содержание статьи

Введение

Боль в спине является междисциплинарной медицинской проблемой, тем не менее такие пациенты обращаются первично к терапевтам и врачам общей практики, на которых лежит ответственность за своевременную дифференциальную диагностику и назначение комплекса терапии в тех случаях, когда боль в спине не является проявлением серьезного или угрожающего жизни заболевания.

Однако не всегда назначенная терапия имеет успех, что может быть связано с недостаточным диагностическим поиском [1]. Так, остеохондроз или обнаруженная при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ) грыжа диска могут маскировать заболевания воспалительного, инфекционного, метаболического, онкологического характера. Оценка «симптомов угрозы», или «красных флажков», позволит врачу выявить наличие заболевания, требующего несколько иного подхода к терапевтическим интервенциям.

В данной статье представлено описание клинического случая — ведение коморбидного пациента с хроническим болевым синдромом.

Клиническое наблюдение

Пациентка Е., 61 год, обратилась с жалобами на боли в поясничном и грудном отделах позвоночника, которые появлялись и усиливались после физической нагрузки, тугоподвижность позвоночника после физической нагрузки или длительного пребывания в одном положении, снижение в росте на 7 см за жизнь. Также пациентка отмечала боли в суставах нижних конечностей, преимущественно механического характера, боли в своде левой стопы.

Из анамнеза известно, что эпизоды болей в нижней части спины беспокоят с 50-летнего возраста. В дебюте боль была острая, продолжительностью до 1–2 нед. Наблюдалась у невролога по месту жительства с диагнозом «остеохондроз», при обострении проводились короткие курсы терапии нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), витаминами группы В, что способствовало купированию болей в спине.

В последние 8–10 лет беспокоят ноющие боли в коленных и тазобедренных суставах, провоцируемые физической нагрузкой. Неоднократно отмечалась припухлость коленных суставов, сопровождаемая утренней скованностью до 30–60 мин, явления синовита купировались приемом НПВП. Поражение крупных суставов нижних конечностей расценивалось как остеоартрит коленных суставов в сочетании с реактивным синовитом.

Пациентка страдает артериальной гипертензией и стенокардией напряжения, по поводу которых принимает антигипертензивные и антиангинальные препараты.

Из-за болей в позвоночнике и рецидивирующих синовитов коленных суставов была отправлена на консультацию к ревматологу с направительным диагнозом «спондилоартрит неуточненный».

При осмотре обращали на себя внимание избыточная масса тела (индекс массы тела 40,7 кг/м2), варикозно расширенные вены нижних конечностей, выраженный грудной кифоз, ограничение движений во всех отделах позвоночника (ротация в шейном отделе позвоночника в пределах 30° в обе стороны, расстояние «затылок — стена» — 5 см, экскурсия грудной клетки — 2 см, проба Шобера — 2 см). При оценке локального статуса — деформации в области межфаланговых суставов кистей с формированием узелков Гебердена и Бушара, незначительная припухлость коленных суставов, а также в области суставов предплюсны левой стопы, без признаков локальной гиперемии и гипертермии.

С учетом наличия болей в спине, припухлости коленных суставов и суставов предплюсны проведено дообследование на предмет исключения заболевания из группы спондилоартритов. По данным лабораторных методов исследования: СОЭ — 33 мм/ч (по Вестергрену), С-реактивный белок — 8 мг/л, ревматоидный фактор — 2,0 Ед/л, HLA B27 — не обнаружен. Общий анализ мочи и биохимический анализ крови — без особенностей, за исключением повышения уровня сывороточного креатинина до 120 мкмоль/л.

На рентгенограмме костей таза с захватом тазобедренных суставов (рис. 1) выявлен субхондральный остеосклероз суставных поверхностей крестца и подвздошных костей, сужение суставных щелей крестцово-подвздошных сочленений (КПС), начальные признаки двустороннего коксартроза, оссификаты больших и малых вертелов бедренных костей, периостоз (энтезофиты) бугров седалищных костей, крыльев подвздошных костей.

На рентгенограммах шейного (рис. 2), грудного (рис. 3), поясничного (рис. 4) отделов позвоночника обнаружены выпрямление шейного лордоза, выраженный субхондральный склероз замыкательных пластинок тел позвонков в среднегрудном отделе, снижение высоты межпозвоночных дисков, клиновидная деформация тел позвонков в среднегрудном отделе, массивные краевые костные разрастания передних углов тел шейных, грудных и поясничных позвонков с массивным обызвествлением передней продольной связки во всех отделах позвоночника на всем протяжении с клювовидными разрастаниями в шейном и средне-, нижнегрудном отделах, артрозы дугоотростчатых суставов. При проведении ультразвукового исследования коленных суставов выявлены лишь признаки супрапателлярного бурсита с обеих сторон.

Пожилой возраст, указание на наличие болей в спине, невозможность длительное время находиться в вертикальном положении, снижение в росте на 7 см за жизнь требовали настороженности в отношении исключения постменопаузального остеопороза. По данным биохимического анализа крови: кальций — 2,19 ммоль/л, фосфор — 0,98 ммоль/л, щелочная фосфатаза — 219 Ед/л. Протеинограмма — без особенностей. При проведении рентгеновской денситометрии центральных отделов скелета выявлено значительное повышение минеральной плотности (МПК) как в поясничном отделе позвоночника (МПКL1-L4–1,908 г/см2, Т-критерий — 5,8 стандартного отклонения), так и в проксимальном отделе бедренной кости (МПК — 1,340 г/см2, Т-критерий — 2,6 стандартного отклонения). Таким образом, лабораторно-инструментальных данных, указывающих на остеопороз, получено не было.

С учетом отсутствия жалоб на боли воспалительного характера в позвоночнике, повышения острофазовых показателей крови, артрита коленных суставов, выявленных дегенеративно-дистрофических изменений в КПС, оссификации передней продольной связки позвоночника во всех отделах позвоночника, множественных периферических гиперостозов, по данным рентгенографического исследования, наиболее вероятным представлялся диагноз анкилозирующего диффузного идиопатического скелетного гиперостоза (болезни Форестье).

В 1950 г. французский ревматолог J. Forestier (в соавторстве с J. Rotés-Querol) подробно описал не только рентгенологические изменения, характерные для анкилозирующего гиперостоза позвоночника, но и клиническую картину заболевания, которое теперь называют «болезнью Форестье». Спустя четверть века американский радиолог D. Resnick опубликовал статью, в которой показал, что анкилозирующий гиперостоз позвоночника — это только одно из проявлений системной (генерализованной) эктопической оссификации связок, сухожилий и других соединительнотканных структур опорно-двигательного аппарата, и предложил новый термин для обозначения этой патологии — «диффузный идиопатический гиперостоз скелета» [2]. D. Resnick и G. Niwayama в 1982 г. представили диагностические признаки диффузного идиопатического гиперостоза скелета, в основу которых были положены рентгенологические данные [3]. Для постановки диагноза данного заболевания необходимо наличие всех 3 признаков:

непрерывность оссификации передней продольной связки на протяжении не менее чем 4 соседних сегментов позвоночника;

отсутствие (или слабая выраженность) признаков дегенеративных изменений межпозвонковых дисков, таких как сохранение их высоты, отсутствие вакуум-феномена и краевого склероза тел позвонков, в тех сегментах, где оссифицирована передняя продольная связка позвоночника;

отсутствие рентгенологических признаков анкилоза дугоотростчатых суставов и сакроилеита.

Несмотря на достаточно выраженные рентгенологические изменения, жалобы и данные объективного осмотра со стороны позвоночника при диффузном идиопатическом гиперостозе скелета неспецифичны и наблюдаются не чаще, чем у пожилых людей такого же возраста, но без оссификации передней продольной связки позвоночника [4]. Таким образом, нет прямой зависимости между клиникой и рентгенологической картиной.

Пациенты могут предъявить жалобы на дискомфорт, скованность, реже — на боли в грудном отделе позвоночника, усиливающиеся утром после сна, к концу рабочего дня, после физической нагрузки, длительного нахождения в одной позе, на холоде. В случае распространения процесса на шейный и поясничный отделы позвоночника данные ощущения могут отмечаться и в этих отделах. Степень выраженности боли — от слабой до значительной. Нередко, особенно в преклонном возрасте, жалобы могут отсутствовать [5].

Утомляемость спины, изменение осанки, т. е. достаточно бедная клиническая картина, позволяют заподозрить остеопороз, что требует проведения дополнительных исследований. Поэтому при кажущейся малосимптомности заболевания следует особое внимание обращать на значительное утолщение передней и задней продольных связок в шейном отделе позвоночника. Выраженная оссификация передней продольной связки может привести к сдавлению пищевода, гортани, трахеи и развитию дисфагии и дисфонии [6–8], парестезии или ощущения «кома в горле» [9], а задней продольной связки — к угрозе компресcии спинного мозга с развитием миелопатии, парезов и параличей [4].

При болезни Форестье оссификация передней продольной связки всегда начинается именно в грудном отделе (причем в 99% случаев — в средне-, нижнегрудном отделах и именно справа), вследствие чего для выявления подобных изменений достаточно выполнить рентгенографию грудного отдела позвоночника в боковой проекции. Это позволит отчетливо разглядеть грубое окостенение преимущественно передней продольной связки. Позже в процесс вовлекаются поясничный и шейный отделы позвоночника.

По мнению Н.В. Бунчука, рентгенологические изменения позвоночника при диффузном идиопатическом гиперостозе скелета нередко интерпретируют как картину «бамбуковой палки», типичной для анкилозирующего спондилита [4]. Ранее ошибочно предполагали, что синдесмофиты при анкилозирующем спондилите формируются вследствие оссификации передней продольной связки. В настоящее время установлено, что формирование синдесмофита при анкилозирующем спондилите начинается с воспаления мест прикрепления волокон фиброзного кольца межпозвонкового диска к телам выше- и нижележащего позвонков, т. е. с энтезита. В дальнейшем происходит хондроидная метаплазия и оссификация наружных слоев фиброзного диска, фронт которой постепенно распространяется от тел позвонков к середине диска. Таким образом, типичные для анкилозирующего спондилита синдесмофиты расположены внутри диска и обычно не выступают за боковые контуры позвонков (рис. 5).

Оссификация связок, расположенных в задних отделах КПС, а также их капсулы может имитировать частичный анкилоз этих суставов на рентгенограмме. Оссификация связок КПС при дегенеративной патологии (по типу артроза) вплоть до анкилоза наблюдается только в передних отделах.

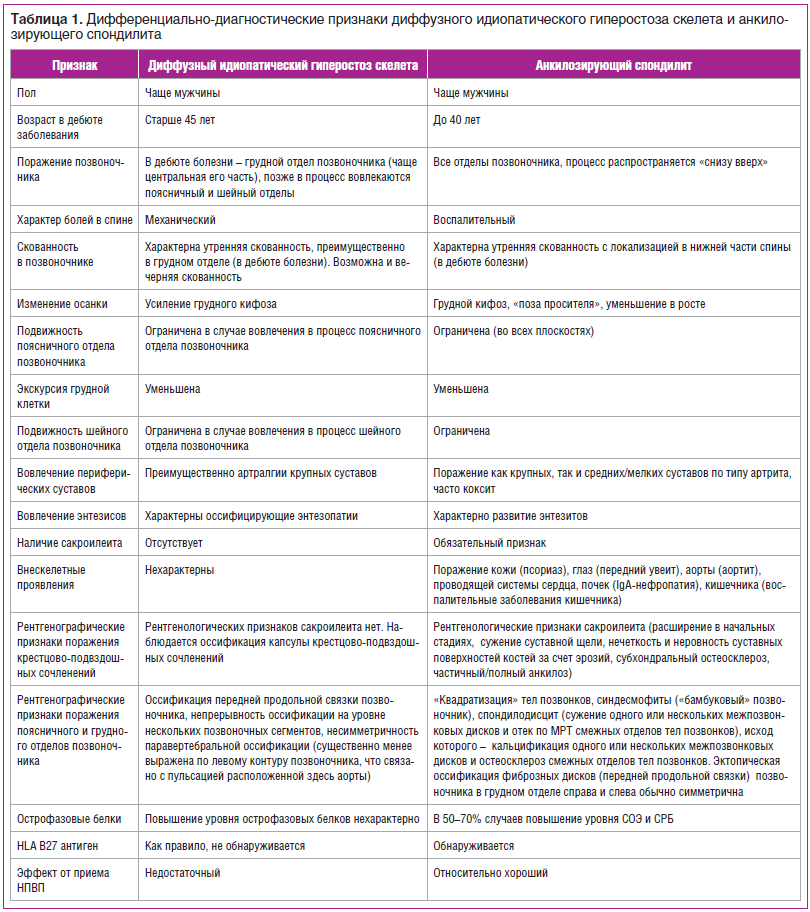

Основные дифференциально-диагностические признаки диффузного идиопатического гиперостоза скелета и анкилозирующего спондилита представлены в таблице 1.

В лечении спондилоалгий, возникающих вследствие анкилозирующего гиперостоза позвоночника, обычно эффективны местные тепловые процедуры и массаж мышц спины. Полезны регулярные упражнения для поддержания достаточной подвижности позвоночника. Применение НПВП, эффективных при анкилозирующем спондилите, при диффузном идиопатическом гиперостозе скелета приводит лишь к умеренному снижению болевого синдрома [10]. Знание этого позволит избежать бесконтрольного приема НПВП, учитывая вероятность развития побочных эффектов. Для лечения «периферических» проявлений заболевания, причиной которых является реактивное воспаление структур, подвергающихся кальцификации и оссификации (энтезопатии, тендиниты, лигаментиты), по мнению Н.В. Бунчука, следует использовать локальные методы воздействия, например, инъекционное введение глюкокортикоидов под контролем УЗИ-навигации [4].

Заключение

Описанный клинический случай показывает, что поиск причины болевого синдрома в спине требует тщательного анализа анамнеза, клинической картины, инструментальных и лабораторных исследований, т. е. проведения дифференциальной диагностики [11]. Если обратиться к определению, то дифференциальная диагностика в медицине — это способ диагностики, исключающий не подходящие по каким-либо фактам или симптомам заболевания, возможные у больного, что в конечном счете должно привести к правильному диагнозу. Проведение дифференциальной диагностики и постановка точного диагноза позволяют выбрать правильную тактику лечения и реабилитации пациента.

Информация с rmj.ru