Содержание статьи

Введение

Бронхиальная астма (БА) является широко распространенным заболеванием как в мире, так и в России. Распространенность БА в разных странах мира колеблется от 1 до 18% [1]. В России заболеваемость БА среди взрослых составляет 6,9%.

Для БА характерно наличие множества фенотипов. Выделение фенотипов БА не только позволяет объяснить течение заболевания у отдельных больных, но и помогает в выборе наиболее рациональной терапии [2]. Трудные для терапии фенотипы БА (тяжелая атопическая БА, БА при ожирении, БА курильщика, БА с поздним дебютом, БА с фиксированной бронхиальной обструкцией) выявляют у 20–30% пациентов1.

Тяжелая бронхиальная астма (ТБА) является разновидностью БА, трудной для лечения, поскольку не поддается контролю, несмотря на назначение высоких доз ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) в комбинации с длительно действующим β2-агонистом или с поддерживающими курсами системных глюкокортикостероидов, либо ухудшается при снижении высоких доз ИГКС [3–5]. Около 3,7% пациентов с БА страдают тяжелой формой этого заболевания [5, 6]. У пациентов с ТБА наблюдается высокая частота обострений и обращений за неотложной медицинской помощью [7, 8]. В структуре всех обращений за неотложной помощью обострения БА составляют до 12% [9]. При этом треть пациентов госпитализируются в специализированные отделения, а 4–7% — в отделения реанимации и интенсивной терапии [10, 11]. Наиболее тяжелая категория пациентов с обострением БА составляет 5%, им требуется проведение интубации трахеи и искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Именно среди них отмечается высокая летальность — до 7% [12]. В связи с этим практический интерес представляет анализ причин, приводящих к развитию обострения ТБА при каждом конкретном фенотипе, и изучение проявлений обострений заболевания у пациентов с наиболее часто встречающимися фенотипами: аллергическим, неаллергическим, ассоциированным с ожирением, с фиксированной обструкцией. Цель работы: изучение особенностей развития обострений ТБА различных фенотипов по данным анализа Регистра пациентов с ТБА Российского респираторного общества.

Материал и методы

Проведено закрытое ретроспективное когортное поперечное исследование, в котором изучались клинико-функциональные и лабораторные показатели 2060 пациентов с ТБА, включенных в Регистр пациентов с ТБА Российского респираторного общества, при развитии обострения с учетом различных фенотипов заболевания: аллергического, неаллергического, ассоциированного с ожирением, с фиксированной бронхиальной обструкцией.

Изучались результаты ранее проведенного анкетирования пациентов с целью выявления симптомов бронхообструкции, уточнения стажа курения, воздействия профессиональных факторов, коморбидных заболеваний, проводимой медикаментозной терапии, контроля правильного использования индивидуальных ингаляционных устройств, частоты использования короткодействующих β2-агонистов (КДБА), частоты и тяжести обострений БА, требующих или не требующих госпитализации.

Проводилось изучение медицинских карт пациентов с результатами осмотра: жалобы, сбор анамнеза, оценка степени тяжести состояния, пульсоксиметрия, аускультация легких, определение фенотипа заболевания.

Всем пациентам выполнялись инструментальные (функция внешнего дыхания (ФВД) с бронходилатационным тестом и определением форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), пульсоксиметрия, ЭКГ, эхокардиография (ЭхоКГ) с измерением систолического давления в легочной артерии (СДЛА)) и лабораторные исследования (клинический анализ крови с обязательным подсчетом эозинофилов; биохимический анализ крови с определением С-реактивного белка (СРБ), фибриногена, протромбина, билирубина, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы (ЛДГ); общий анализ мокроты; уровень общего IgE). Одышку оценивали по валидированной шкале mMRC. Важным элементом исследования была оценка техники ингаляционной терапии и удовлетворенности пациента средством доставки.

Все пациенты, включенные в исследование, были разделены на 4 группы в зависимости от преобладания того или иного фенотипа заболевания. В каждой из этих групп оценивали частоту обострений БА в год.

Данные представлены в виде n (%) и среднего и диапазона (min-max).

Результаты и обсуждение

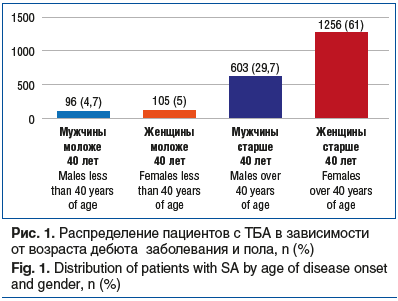

Средний возраст пациентов с ТБА составил 63 (54–70) года, женщин было 1361 (66,1%), мужчин — 699 (33,9%). Длительность заболевания в среднем составила 21,5 (11–29) мес. Впервые диагноз ТБА был установлен 86 (4,2%) пациентам, остальные пациенты уже получали базисную терапию в соответствии с 4-й или 5-й ступенью согласно клиническим рекомендациям. Распределение пациентов в зависимости от возраста дебюта заболевания и пола представлено на рисунке 1.

Отмечено преобладание женщин с ТБА среди пациентов как с ранним, так и с поздним дебютом. Для пациентов, страдающих ТБА, характерно позднее начало заболевания.

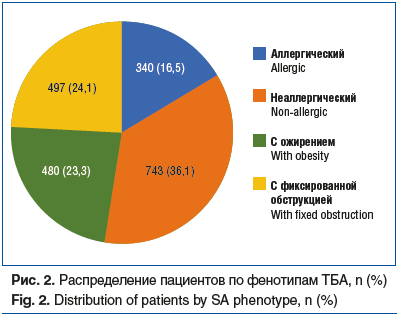

Распределение пациентов по фенотипам представлено на рисунке 2.

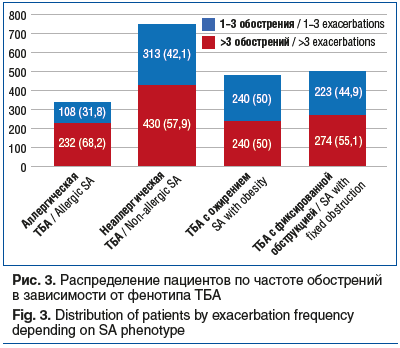

Распределение пациентов с различными фенотипами ТБА по частоте обострений представлено на рисунке 3.

Особенности обострений аллергической ТБА

Как показано на рисунке 2, аллергический фенотип ТБА встречается реже остальных. Средний возраст пациентов в этой группе был самым низким, число курильщиков и пациентов с сопутствующими заболеваниями — наименьшим. Здесь же определялся самый низкий индекс курения среди всех фенотипов ТБА.

Основными причинами обострений были сенсибилизация и отсутствие контроля, хотя пациенты в большинстве случаев получали необходимый объем базисной ингаляционной терапии. Несмотря на редкие случаи не-адекватной базисной терапии среди пациентов с аллергической ТБА по сравнению с другими фенотипами, отсутствие контроля в этой группе было у наибольшего количества пациентов. Однако при этом отмечалось наименьшее число больных с выраженной обструкцией и нуждающихся в частом использовании КДБА. У трети пациентов имела место профессиональная вредность. Среди пациентов с аллергической ТБА реже, чем при других фенотипах заболевания, мы фиксировали ошибки в использовании индивидуальных ингаляционных устройств.

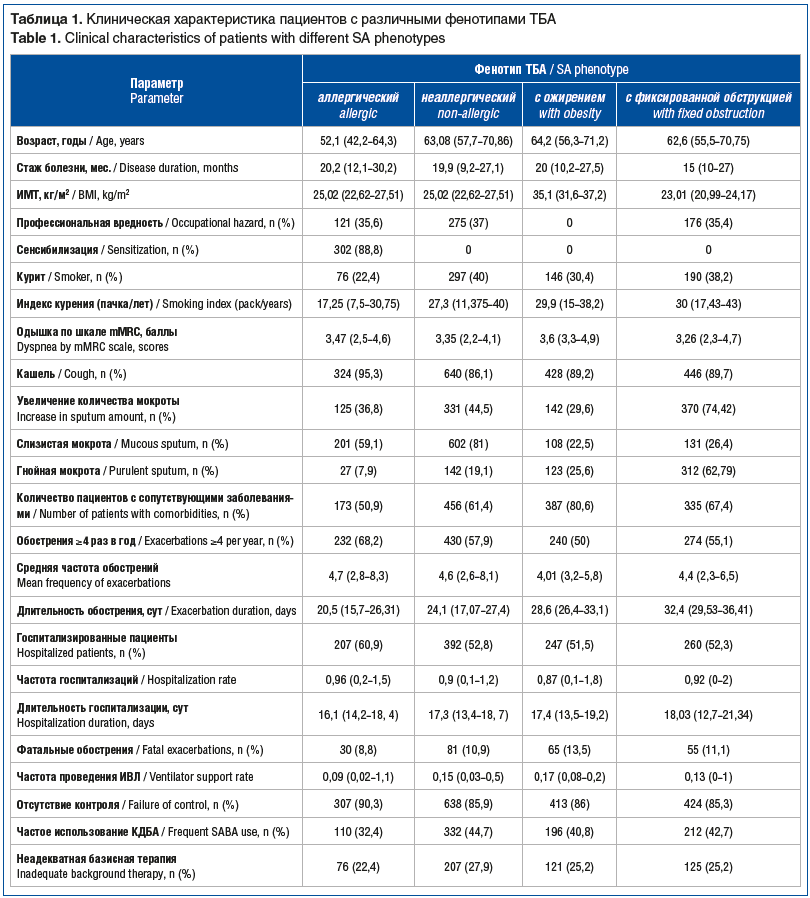

Основные показатели клинических проявлений аллергической ТБА представлены в таблице 1.

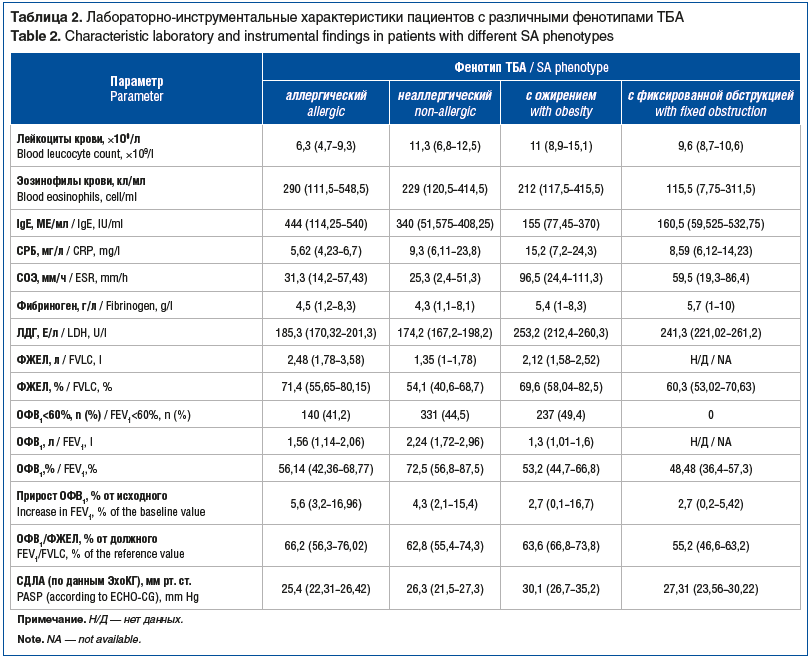

Исследование лабораторных данных (табл. 2) в период воспаления показало наибольшую частоту увеличения количества эозинофилов у пациентов с аллергическим фенотипом ТБА, при этом уровни лейкоцитов, фибриногена и СРБ в крови сохранялись в пределах референсных значений.

Функциональные показатели пациентов с аллергическим фенотипом ТБА представлены в таблице 2. Снижение показателей ФВД и обструкция в данной группе наименее выражены, обратимость обструкции наиболее высокая по сравнению с другими фенотипами. При этом у пациентов с аллергической ТБА наиболее часто отмечались обострения, в том числе тяжелые, требующие госпитализации.

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что пациенты с аллергическим фенотипом ТБА, в отличие от пациентов с другими фенотипами, характеризуются меньшим возрастом и наименьшим влиянием курения, коморбидного фона и неадекватной предшествующей базисной терапией. Однако в этой группе чаще отмечались обострения заболевания, в том числе требующие госпитализации. Ключевую роль в развитии обострения заболевания играл неудовлетворительный контроль симптомов, который был отмечен у 307 (90,3%) больных. При обострении аллергической ТБА функциональные показатели ОФВ1, ФЖЕЛ, индекс Тиффно были снижены в меньшей степени по сравнению с другими фенотипами ТБА.

Особенности обострения неаллергической ТБА

Группа с неаллергическим фенотипом ТБА (см. табл. 1) была самой многочисленной. В этой группе было самое большое количество курильщиков, хотя индекс курения не самый высокий. Профессиональная вредность (контакт с металлической и строительной пылью, промышленными аэрозолями, электросваркой) регистрировалась у 37% больных. Пациенты с неаллергической ТБА — на втором месте по количеству частых обострений (430 (57,9%) больных имели более трех обострений в год) и на первом — по числу случаев неадекватной базисной терапии (207 (27,9%) больных).

Обострения неаллергической ТБА сопровождались достаточно выраженной одышкой, в среднем 3,5 балла по шкале mMRC, усилением кашля с выделением мокроты, в основном слизистого характера.

Исследование лабораторных показателей (см. табл. 2) в период обострения выявило повышение уровня лейкоцитов и СРБ крови у большей части пациентов данной группы.

Неаллергический фенотип ТБА характеризовался достаточно низкой ФЖЕЛ, при этом выраженность обструкции и ее обратимость были незначительными (см. табл. 2).

Таким образом, на обострения ТБА у пациентов с неаллергическим фенотипом влияли факторы агрессии (курение, профессиональная вредность), неадекватная базисная ИГКС-терапия, а также частое использование КДБА. Эти пациенты имели достаточно частые обострения, которые могли носить фатальный характер, притом что обструкция у этой группы больных была выражена незначительно.

Особенности обострения ТБА у больных с ожирением

В группе фенотипа ТБА с ожирением у пациентов был самый высокий средний возраст (см. табл. 1). Треть пациентов были курильщиками, занимали второе место по индексу курения, имели самый высокий ИМТ. Кроме того, в этой группе наблюдался самый высокий уровень коморбидности, чем, скорее всего, и обусловлены самые частые фатальные обострения среди всех больных ТБА. Свыше 80% пациентов имели конкурирующие сопутствующие заболевания. Более трех обострений ТБА в год определено у половины больных с ожирением. Тяжелые обострения, требующие госпитализации, развивались также у половины больных данной группы. Обострения протекали тяжело и, помимо появления заложенности в груди и свистящих хрипов, сопровождались в основном нарастанием одышки.

Анализ основных лабораторных показателей при фенотипе ТБА с ожирением показал повышение в крови содержания лейкоцитов, уровней СОЭ и СРБ (см. табл. 2). Эозинофилия крови определялась у 300 (62,5%) пациентов.

В данной группе определялись довольно выраженная обструкция, низкий уровень ее обратимости и самое высокое СДЛА среди всех фенотипов.

Таким образом, пациенты с фенотипом ТБА с ожирением самые возрастные, имеют самый поздний дебют заболевания, длительный стаж курения, 196 (40,8%) больных избыточно используют КДБА, что, несомненно, ухудшает контроль над симптомами заболевания. Эти пациенты имеют наибольший риск развития фатальных обострений, что напрямую связано с очень высоким индексом коморбидности.

Особенности обострения ТБА с фиксированной обструкцией

Клинические характеристики пациентов с ТБА с фиксированной обструкцией представлены в таблице 1. В этой группе было 269 (54,1%) женщин, 190 (38,2%) курильщиков и самый выраженный индекс курения среди всех фенотипов. Профессиональную вредность имели около трети пациентов. Частые обострения ТБА наблюдались у половины больных. Частота тяжелых и фатальных обострений была сопоставимой с показателями в других фенотипах ТБА. Следует особо отметить, что обострениям заболевания у пациентов данной группы в 318 (64%) случаях предшествовала инфекция верхних дыхательных путей.

Обострения ТБА у пациентов данного фенотипа, помимо появления заложенности в груди и свистящих хрипов, сопровождались усилением кашля с отхождением мокроты, в том числе гнойной.

Анализ основных лабораторных показателей демонстрирует повышение уровня ЛДГ и небольшое повышение содержания СРБ (см. табл. 2). Эозинофилия крови определялась в 225 (45,3%) случаях.

Показатели ФВД были низкими. При этом ОФВ1 и результаты бронходилатационного теста у этих больных были также самые низкие, прирост ОФВ1 к исходному составил 2,7 (0,2–5,42) %, а индекс Тиффно — 55,2 (46,6–63,2) %.

Таким образом, при анализе пациентов с фенотипом ТБА с фиксированной обструкцией были отмечены наиболее низкие показатели обструкции и ее обратимости, самый низкий показатель ИМТ, наиболее частая потребность в КДБА. Контроль заболевания часто отсутствовал, так же как и у пациентов с ТБА других фенотипов. На частоту обострений оказывали влияние курение (у этой группы самый высокий индекс курения), наличие профессиональной вредности и предшествующие инфекции верхних дыхательных путей. При данном фенотипе реже, чем при других, определялась эозинофилия.

Заключение

Результаты исследования позволили сделать выводы о том, что наибольшее количество пациентов, включенных в исследование, имели неаллергический фенотип ТБА, сопоставимое количество пациентов имели фенотип с фиксированной бронхиальной обструкцией и ожирением, и наименьшую долю составили пациенты с аллергическим фенотипом ТБА. Для пациентов, страдающих ТБА, характерно позднее начало заболевания, среди больных преобладают женщины.

У пациентов с различными фенотипами ТБА обострения имеют свои характерные особенности. Так, наиболее частые обострения (более трех в год) были в группе с аллергическим фенотипом ТБА, затем, по мере убывания, следуют неаллергический фенотип, с фиксированной обструкцией и ассоциированный с ожирением.

Выявление и определение факторов риска развития обострения для каждого фенотипа ТБА, а также знание и понимание клинических, лабораторных и функциональных особенностей течения обострения, присущих разным фенотипам, помогут формированию персонифицированного подхода к ведению пациентов с ТБА.

Сведения об авторах:

Кравченко Наталья Юрьевна — заведующая организационно-методическим отделом по аллергологии-иммунологии и пульмонологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»; 115088, Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 9; руководитель центра мониторинга и контроля за болезнями органов дыхания ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России; 115682, Россия, г. Москва, Ореховый б-р, д. 28; ORCID iD 0000-0001-5228-7793.

Молостова Татьяна Николаевна — к.м.н., ведущий специалист организационно-методического отдела по аллергологии-иммунологии и пульмонологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»; 115088, Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 9; ORCID iD 0009-0005-6917-170X.

Белевский Андрей Станиславович — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пульмонологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России; 117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1; ORCID iD 0000-0001-6050-724X.

Макарьянц Наталья Николаевна — д.м.н., в.н.с., заведующая отделом дифференциальной диагностики туберкулеза и экстракорпоральных методов лечения ФГБНУ «ЦНИИТ»; 107564, Россия, г. Москва, Яузская аллея, д. 2; ORCID iD 0000-0002-6390-8759.

Кунеевская Ирина Валентиновна — врач-аллерголог отделения аллергологии ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ»; 105077, Россия, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 32.

Гайчиева Зарема Назаровна — к.м.н., врач-аллерголог отделения аллергологии ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ»; 105077, Россия, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 32.

Контактная информация: Кравченко Наталья Юрьевна, e-mail: pulmokongress@mail.ru.

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 30.01.2023.

Поступила после рецензирования 22.02.2023.

Принята в печать 22.03.2023.

About the authors:

Natalia Yu. Kravchenko — Head of the Organizational and Methodological Department for Allergology, Immunology and Pulmonology, Research Institute of Public Health Organization and Medical Management; 9, Sharikopodshipnikovskaya str., Moscow, 115088, Russian Federation; Head of the Center for Monitoring and Control of Respiratory Diseases, Research Institute of Pulmonology of the Federal Medical Biological Agency of Russia; 28, Orekhovyy blvrd., Moscow, 115682, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-5228-7793.

Tatiana N. Molostova — C. Sc. (Med.), leading specialist of the Organizational and Methodological Department for Allergology, Immunology and Pulmonology, Research Institute of Public Health Organization and Medical Management; 9, Sharikopodshipnikovskaya str., Moscow, 115088, Russian Federation; ORCID iD 0009-0005-6917-170X.

Andrey S. Belevsky — Dr. S. (Med.), Professor, Head of the Department of Pulmonology of the Faculty of additional Professional Education, Pirogov Russian National Research Medical University; 1, Ostrovityanov str., Moscow, 117997, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-6050-724X.

Natalia N. Makaryants — Dr. Sc. (Med.), leading researcher, Head of the Department of Tuberculosis Diagnostics and Extracorporeal Method of Treatment, Central Research Institute of Tuberculosis, 2, Yauzskaya alleya str., Moscow, 107564, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-6390-8759.

Irina V. Kuneevskaya — C. Sc. (Med.), allergologist of the Allergology Department, D.D. Pletnev City Clinical Hospital, 32, 11-th Parkovaya str., Moscow, 105077, Russian Federation.

Zarema N. Gaychieva — C. Sc. (Med.), allergologist of the Allergology Department, D.D. Pletnev City Clinical Hospital, 32, 11-th Parkovaya str., Moscow, 105077, Russian Federation.

Contact information: Natalia Yu. Kravchenko, e-mail: pulmokongress@mail.ru.

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interests.

Received 30.01.2023.

Revised 22.02.2023.

Accepted 22.03.2023.

Информация с rmj.ru