Введение

Розацеа — это хронический воспалительный рецидивирующий дерматоз с преимущественной локализацией высыпаний в центральной части лица (щеки, подбородок, нос и лоб) и вовлечением глаз [1]. Согласно статистическим данным розацеа наиболее распространена среди лиц старше 30 лет, но не исключен дебют заболевания в любом возрасте [2]. В исследовании L. Gether et al. [3] было продемонстрировано, что распространенность розацеа среди взрослого населения в мире составляет 5,5%. Мужчины и женщины страдают розацеа одинаково часто [1, 3, 4]. Симптомокомплекс розацеа включает повторяющиеся эпизоды флашинг-реакций (ФР, флашинги, «приливы», симптом вспыхивания или транзиторная эритема), стойкую эритему, воспалительные папулы, пустулы и телеангиэктазии. Современная классификация розацеа (Международный консенсус по розацеа ROSCO (ROSacea COnsensus), 2017, 2019) подчеркивает важность каждого клинического проявления розацеа и выделяет диагностические критерии, основные и вторичные симптомы [5, 6]. Так, фиматозные изменения и стойкая центрофациальная эритема считаются единственными диагностическими критериями розацеа, тогда как ФР, телеангиэктазии и воспалительные папулы/пустулы считаются основными симптомами и только в сочетании могут предполагать диагноз розацеа. Боль, отек и ощущение сухости были определены как вторичные симптомы розацеа [1, 7]. Несмотря на систематизацию спектра симптомов, связанных с розацеа, J.Q. Del Rosso et al. [8] в своем исследовании выявили, что покраснение и/или ФР и папуло-пустулезные высыпания на коже лица беспокоили пациентов более значимо, чем повышенная чувствительность кожи (например, ощущение покалывания/жжения, боли) [8].

Флашинг-реакция — это субъективное ощущение тепла, которое сопровождается покраснением кожи в любом месте тела, преимущественно на лице, шее и верхней части туловища [9, 10]. Систематизация информации в зарубежной и отечественной литературе позволила выделить две группы ФР — эпизодические и постоянные [9–11]. Эпизодические ФР опосредуются высвобождением эндогенных вазоактивных медиаторов или действием лекарственных препаратов, в то время как постоянные приводят к развитию стойкой фиксированной эритемы лица с телеангиэктазиями и цианотичным оттенком из-за крупных кожных кровеносных сосудов, содержащих медленно текущую дезоксигенированную кровь [9–11]. Для кожи при розацеа свойственны гиперреактивность и неадекватная реакция на любые внешние раздражители, поэтому большинство пациентов с ФР отмечают повышенную чувствительность кожи, жжение или покалывание после использования различных косметических средств, парфюмерных и некоторых солнцезащитных средств [9].

Эпизоды ФР являются классическим признаком эритематозно-телеангиэктатической розацеа [8]. Описание типичной клинической картины ФР при розацеа в литературе представлено как эпизодическое покраснение центральной части лица, затрагивающее подбородок, щеки, нос, лоб за исключением периорбитальной области [8, 9, 12]. Локализация ФР на коже при розацеа является стабильной и неизменной, несмотря на разнообразие факторов, провоцирующих их развитие [2]. Как показывает наш опыт, эритема при ФР может быть как пятнистая, так и сливная, цвет варьирует от ярко-розового до синюшного с цианотичным оттенком. Бледность и цианоз могут как предшествовать ФР, так и сопровождать ее [10].

В литературе последних лет прослеживается интерес к изучению механизма развития ФР при розацеа [2, 13, 14]. Предполагается, что патогенез ФР связан с различными физиологическими изменениями, включая усиление кровотока в коже, вазодилатацию, ангиогенез, повышение проницаемости мембран клеток (пермеабилизация). Критически важным медиатором ангиогенеза и пермеабилизации клеточных мембран является фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), уровень которого при розацеа повышается. Поскольку ФР является результатом транзиторной вазодилатации, ее можно рассматривать как аномалию контроля гладкой мускулатуры сосудов кожи [2, 13, 14].

Сложная патофизиология нарушения сосудистой регуляции при розацеа также связана с активацией проангиогенных факторов. Одним из таких медиаторов является LL37 (антимикробный пептид, продукт расщепления белка кателицидина), который активирует рецепторы, отвечающие за активацию врожденного иммунитета формилированных пептидов (FPR1), рецепторы эпидермального фактора роста (EGFR) и сигнальные пути в эпителиальных клетках, способствуя ангиогенезу, а также повышает уровень VEGF в эпидермальных кератиноцитах и экспрессию молекул адгезии в клетках эндотелия [2, 13]. Повышенная активность тучных клеток в очагах розацеа приводит к синтезу проангиогенных молекул, в том числе VEGF, фактора роста фибробластов (FGF), гистамина и триптазы [13–16]. Системные метаболические нарушения также имеют значение, так как повышение уровня глутаминовой и аспарагиновой кислот у пациентов с розацеа способствует выработке оксида азота и, соответственно, вазодилатации [14]. Ионные каналы с транзиторным рецепторным потенциалом (TRP) экспрессируются в сенсорных нейронах, астроцитах и клетках микроглии и принимают участие в проявлении клинических симптомов, вызванных различными раздражителями, таких как ФР и повышенная чувствительность кожи. У пациентов с розацеа зафиксирована усиленная экспрессия TRP, включая TRPV-1, TRPV-2 и TRPV-3, обладающих провоспалительными, вазодилатирующими и иммуномодулирующими свойствами [14]. Нейроваскулярная дисрегуляция этих рецепторов способствует возникновению эпизодов ФР [2, 12, 13]. В своем обзоре B.M. Rainer et al. [2] отметили, что плотность сенсорных нейронов при эритематозно-телеангиэктатической розацеа увеличивается. Результаты исследований, проведенных F. Hannah-Shmouni et al. [9] и V.D. Schwab et al. [15], продемонстрировали роль комплексных нейроиммунных взаимодействий в формировании ФР при розацеа.

Также ФР могут быть глобально разделены на те, которые вызываются прямым воздействием вазодилатирующих веществ на стенку сосудов, и на опосредованные активацией симпатического отдела автономной (вегетативной) нервной системы (ВНС) [2, 17]. ВНС контролирует в том числе и эккринные потовые железы, поэтому, если вазодилатация, вызванная активацией ВНС, сопровождается усилением эккринного потоотделения [9, 15, 17]. Важно подчеркнуть, что данная закономерность верна только в случае потоотделения, которое сопутствует эритеме, так как потоотделение при бледности или цианозе кожных покровов не столь специфично для ФР, но отражает тяжесть течения реакции с возможной гипотензией и появлением компенсаторных симпатических рефлексов.

Молекулы и медиаторы, напрямую воздействующие на гладкомышечные клетки в стенке сосудов, вызывают сухую ФР без усиления потоотделения [17]. В случае, если сухая ФР сопровождается ощущением боли или жжения, необходимо рассмотреть возможность явления антидромной (обратной) нейросенсорной ФР, характерной для синдрома активации тучных клеток и розацеа [11, 18]. При наличии у пациента сухих ФР без субъективных ощущений требуется анализ и выявление определенного эндогенного или экзогенного фактора, провоцирующего сосудистую реакцию [17].

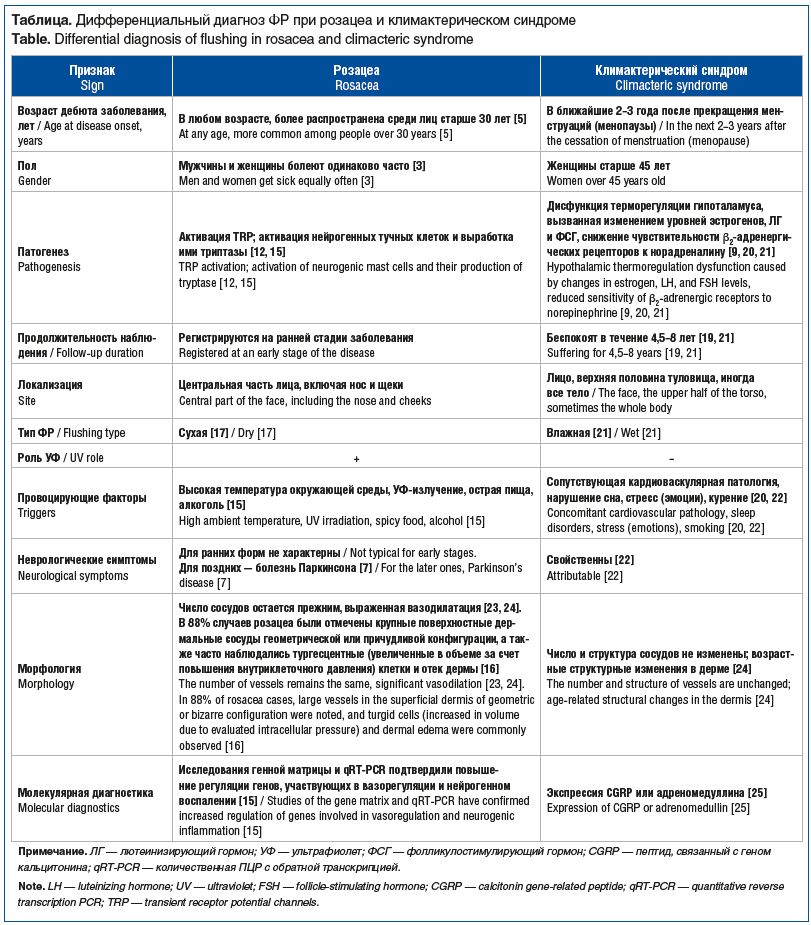

Влажная ФР может быть вызвана различными медикаментами, паническими расстройствами и эритромелалгией при пароксизмальном экстремальном болевом синдроме, связанном с мутацией в гене SCN9, климактерическом синдроме [11, 12]. Иногда ФР может развиться без явной причины и ассоциироваться с множеством неспецифических жалоб [8, 11, 12]. В таких случаях необходимо обратить внимание на наличие у пациента тревоги, депрессивных состояний и соматических расстройств. Еще в 2011 г. исследованием V.D. Schwab et al. [15] было продемонстрировано, что при ранних формах розацеа сенсорные нервы участвуют в развитии кратковременной вазодилатации (ФР) через активацию высокоаффинных рецепторов вазорегуляторными нейропептидами на эндотелиальных клетках и/или гладкомышечных клетках, окружающих сосуды. При сборе анамнеза у пациента необходимо уточнить локализацию, частоту, продолжительность, степень выраженности реакции покраснения. По мере увеличения длительности заболевания у пациентов с розацеа наблюдается постепенный рост числа эпизодов преходящей эритемы. Продолжительность ФР при розацеа дольше, чем при климактерическом синдроме, и варьирует от 10 мин до нескольких часов или дней. Менопауазальные приливы обычно длятся от 1 до 5 мин [19]. Дифференциальный диагноз ФР при розацеа и приливов в климактерическом периоде отражен в таблице. Вопрос актуален в связи с быстрым ростом численности женщин старше 45 лет и распространенностью приливов как симптомов менопаузы.

Согласно приведенным данным ФР является слабо изученным клиническим симптомом, поскольку может быть следствием различных причин. Диагностика основной этиологии ФР может быть сложна, особенно у женщин менопаузальной возрастной группs [9, 21]. Возраст дебюта розацеа и наступления кожных вазомоторных менопаузальных симптомов (ФР и ночная потливость) может совпадать, и в такой ситуации врачи должны проводить дифференциальный диагноз данного симптома, характерного для данных заболеваний.

В приведенном ниже клиническом примере мы демонстрируем опыт ведения пациентки 43 лет с ФР, в котором анамнестические данные и результаты обследования позволили исключить наличие ранних менопаузальных вазомоторных симптомов. Согласие пациентки на публикацию данных получено.

Клиническое наблюдение

Пациентка Л., 43 года, обратилась на амбулаторный прием с жалобами на преходящие приливы, расширенные сосуды и стойкое покраснение центральной части лица. Транзиторная эритема наблюдалась в течение последних 5 лет, эпизоды обострения провоцировались употреблением острых и пикантных продуктов, психоэмоциональным стрессом и перепадами температуры. За последний год выраженность симптомов значительно усилилась: эпизоды ФР регистрировались несколько раз в день, их продолжительность увеличилась с 10–15 до 30–40 мин, эритема приобрела постоянный характер, сформировались стойкие и заметные под макияжем телеангиэктазии на коже лба и щек. Ранее с этими жалобами за медицинской помощью к дерматовенерологу или косметологу пациентка не обращалась.

Анамнез жизни. Аллергоанамнез не отягощен. Сопутствующая патология: миопия. Согласно заключению врача гинеколога-эндокринолога, менструальная функция сохранена, данных за эндокринологическую патологию не было. Отягощенную наследственность по кожным заболеваниям и постоянный прием лекарственных препаратов пациентка отрицала.

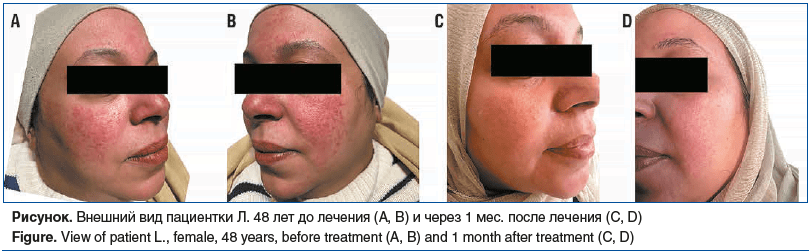

Status localis. При осмотре процесс носил хронический воспалительный характер, был представлен стойкой эритемой кожи и телеангиэктазиями центрофациальной зоны, лба, щек и подбородка, папуло-пустулезными элементами ярко-розового цвета до 3 мм в диаметре. Фототип кожи — IV по Фицпатрику (см. рисунок, А, В).

На основании клинической картины и данных анамнеза установлен диагноз: «Розацеа, сочетание эритематозно-телеангиэктатического и папуло-пустулезного подтипов» (код L71 по МКБ-10).

Показатели лабораторных исследований (общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи) патологических отклонений не выявили. Оценка тяжести течения розацеа согласно шкале диагностической оценки розацеа (ШДОР) составила 12 баллов, что соответствовало умеренно тяжелому течению процесса. Для объективной оценки влияния заболевания на качество жизни использован опросник «Дерматологический индекс качества жизни» (ДИКЖ). Исходный результат тестирования (19 баллов) подтвердил выраженное негативное воздействие заболевания на повседневную активность и психоэмоциональное состояние пациентки.

Пациентке была рекомендована комбинированная терапия, включающая наружное нанесение 20% азелаиновой кислоты в форме геля утром и 1% ивермектина в форме крема вечером, процедуры фототерапии широкополосным импульсным светом (broadband light (BBL), усовершенствованный вариант терапии интенсивным импульсным светом (IPL-терапия). Скорректирована процедура ежедневного домашнего ухода за кожей (рекомендованы мягкие, не содержащие агрессивных поверхностно-активных веществ, очищающие средства, регулярное использование успокаивающих и увлажняющих средств для восстановления гидролипидного слоя), использование солнцезащитных кремов и эмульсий.

Процедуру фототерапии проводили в несколько этапов с использованием различных параметров для достижения оптимального терапевтического эффекта. Первоначально выполнен первый проход с использованием фильтра 560 нм со следующими параметрами: энергия 8 Дж/см2, длительность импульса 15 мс, при активном охлаждении кожи до 15 °C. Данные настройки позволили осуществить щадящее воздействие на поверхностные сосуды и подготовить кожу к более интенсивному световому воздействию. Далее с использованием квадратного адаптера осуществляли второй проход, направленный на коррекцию персистирующей эритемы и телеангиэктазий. Для этого этапа также использовали фильтр 560 нм. Параметры обработки: энергия 16 Дж/см2, длительность импульса 12 мс, при активном охлаждении кожи до 15 °C, что обеспечивало эффективную коагуляцию сосудов при минимальном риске возникновения пурпуры, а также комфорт пациентки и защиту эпидермиса во время процедуры.

Селективное воздействие на гемоглобин позволило достичь выраженного терапевтического эффекта: значительного уменьшения проявлений эритемы и сокращения количества видимых телеангиэктазий. Использование квадратного адаптера обеспечило равномерную обработку всей пораженной области с оптимальным перекрытием импульсов. Переносимость процедуры пациенткой была хорошая. Гиперемия, возникающая на фоне процедуры, имела транзиторный характер и полностью купировалась в течение 24 ч после сеанса.

Описанная выше схема лечения позволила добиться постепенного регресса папуло-пустулезных высыпаний, снижения частоты эпизодов ФР и восстановления защитных свойств эпидермального барьера. При контрольном осмотре через 1 мес. зафиксирована положительная динамика клинического течения заболевания (см. рисунок, С, D). Папуло-пустулезные элементы полностью регрессировали, выраженность эритемы значительно снизилась, на коже щек сеть расширенных сосудов заметно сократилась. Положительная динамика патологического процесса на фоне проводимой терапии соответствовала снижению показателя шкалы ШДОР в 2,4 раза (5 баллов). На фоне лечения ДИКЖ снизился до 3 баллов. По данным дневника пациентки, после однократной процедуры количество эпизодов ФР уменьшилось до 1–2 в день, сократилась их длительность. Через 1 мес. эпизоды ФР исчезли полностью.

Обсуждение

Розацеа — хронический воспалительный дерматоз, негативно влияющий на качество жизни и самооценку пациентов. Несмотря на значительные успехи в изучении патогенеза эритематозно-телеангиэктатической розацеа, оптимальных методов лечения симптомов нейрогенной дисрегуляции, а именно ФР (приливы, транзиторная эритема) и стойкой эритемы, на текущий момент не разработано. Данные исследований, проведенных в период 2015–2021 гг. подтвердили, что при розацеа ангиогенез не играет ключевой роли в развитии ФР [23, 24]. Поиск оптимальных методов терапии ФР и эритемы способствовал изучению эффективности большого количества средств. В разные годы для контроля симптомов использовались препараты из разных терапевтических классов, такие как оральные контрацептивы, амитриптилин, клонидин, пимозид, ацетилсалициловая кислота, β-адреноблокаторы, ондансетрон и ингибиторы циклооксигеназы 2 [13, 26]. В 2019 г. международный альянс ROSCO исключил топические α-адренергические модуляторы и пероральные β-адреноблокаторы из рекомендаций по лечению приливов/транзиторной эритемы ввиду их низкой эффективности [6].

К методам лечения розацеа традиционно относят уход за кожей, системную и/или наружную терапию, лазерную и световую терапию, микронидлинг или комбинацию перечисленных методов [13, 27]. Для наружной терапии используются азелаиновая кислота, метронидазол, бримонидин, ивермектин, такролимус, пимекролимус.

В приведенном клиническом наблюдении использование комбинации наружных средств (азелаиновой кислоты и ивермектина) и фототерапии показало клиническую эффективность как в отношении противовоспалительного эффекта, так и в решении проблемы ФР и телеангиэктазий.

Для достижения эстетического эффекта и купирования эритематозных явлений в мировой практике рекомендована IPL-терапия и сосудистые лазеры (например, импульсный лазер на красителе и лазер на титанилфосфате калия 532 нм) [28]. Импульсный свет может проникать в кожу и поглощаться гемоглобином. Затем гемоглобин коагулирует, образуя сгустки крови и вызывая закрытие кровеносных сосудов, в результате чего расширенные капилляры исчезают. Одновременно с этим тепловой эффект интенсивного импульсного света может стимулировать секрецию белка внеклеточного матрикса из фибробластов, одновременно ограничивая выработку матриксных металлопротеиназ, увеличивая выработку коллагена (включая типы I и III) в дерме и уменьшая высвобождение воспалительных медиаторов. Кроме того, IPL-терапия модулирует местный иммунный ответ. Таким образом, лечение IPL повышает эластичность кожи, улучшает ее текстуру и устраняет мелкие морщины. Исследованиями продемонстрировано, что лечение розацеа с включением IPL-терапии связано с постоянным снижением частоты рецидивов розацеа в течение 2-летнего наблюдения [28]. Однако необходимы дальнейшие исследования для выяснения механизмов действия, посредством которых IPL модулирует иммунные реакции, связанные с розацеа [28].

В приведенном клиническом наблюдении в комплексной терапии использовался усовершенствованный вариант IPL-терапия — метод широкополосного импульсного света (broadband light, BBL), который оказался эффективен в коррекции сосудистых проявлений розацеа, таких как ФР, стойкая эритема и телеангиэктазии. Эффективность выбранного метода лечения также подкреплялась высокой удовлетворенностью пациентов, так как сосудистый компонент (ФР, телеангиэктазии) обычно рефрактерны к другим видам терапии [1, 6, 27, 28].

Заключение

Проблема терапии симптомов нейрогенной дисрегуляции при розацеа является не до конца изученной. Существует ограниченное количество данных об этой подгруппе пациентов с розацеа и ее потенциальных/эффективных вариантах лечения. Чтобы оптимизировать приверженность пациентов лечению, во время консультаций необходимо обсудить с ними: продолжительность лечения, время наступления клинического эффекта и шансы достижения чистой кожи; дополнительные аспекты (выполнение процедур общего ухода за кожей, избегание триггеров, камуфляж, фотопротекция); необходимость поддерживающей терапии, а также потенциальные побочные эффекты. Продемонстрированное клиническое наблюдение успешной коррекции ФР посредством использования модифицированной IPL-технологии в комбинированной терапии розацеа подтвердило, что в настоящее время разрабатываются, внедряются и совершенствуются методы лечения, нацеленные на факторы (мишени), играющие роль в патогенезе заболевания.

Сведения об авторах:

Острецова Мария Николаевна — к.м.н., доцент, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии и косметологии медицинского института Российского университета дружбы народов; 117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; ORCID iD 0000-0003-3386-1467

Касихина Елена Игоревна — к.м.н., доцент, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии и косметологии медицинского института Российского университета дружбы народов; 117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; врач-дерматовенеролог, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Московский Центр дерматовенерологии и косметологии»; 119071, Россия, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 17; ORCID iD 0000-0002-0767-8821

Костецкая Анита Владимировна — ассистент кафедры дерматовенерологии, аллергологии и косметологии медицинского института Российского университета дружбы народов; 117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; ORCID iD 0000-0003-3899-9844

Монахова Алена Андреевна — ординатор кафедры дерматовенерологии, аллергологии и косметологии медицинского института Российского университета дружбы народов; 117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; ORCID iD 0009-0009-0271-2953

Жукова Ольга Валентиновна — д.м.н., профессор, заведующая кафедрой дерматовенерологии, аллергологии и косметологии медицинского института Российского университета дружбы народов; 117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; главный врач ГБУЗ «Московский Центр дерматовенерологии и косметологии»; 119071, Россия, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 17; ORCID iD 0000-0001-5723-6573

Контактная информация: Острецова Мария Николаевна, e-mail: ostretsova-mn@rudn.ru

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 18.05.2025.

Поступила после рецензирования 10.06.2025.

Принята в печать 30.06.2025.

About the authors:

Maria N. Ostretsova — C. Sc. (Med.), Associate Professor of the Department of Dermatovenerology, Allergology and Cosmetology of the Medical Institute, RUDN University; 6, Miklukho-Maklaya str., Moscow, 117198, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-3386-1467

Elena I. Kasikhina — C. Sc. (Med.), Associate Professor of the Department of Dermatovenerology, Allergology and Cosmetology of the Medical Institute, RUDN University; 6, Miklukho-Maklaya str., Moscow, 117198, Russian Federation; dermatovenerologist, Leading Researcher at the Moscow Research and Practical Center for Dermatovenerology and Cosmetology; 17, Leninsky Prospekt, Moscow, 119071, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-0767-8821

Anita V. Kostetskaya — Assistant Professor of the Department of Dermatovenerology, Allergology and Cosmetology of the

Medical Institute, RUDN University; 6, Miklukho-Maklaya str., Moscow, 117198, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-3899-9844

Alyona A. Monakhova — Resident of the Department of Dermatovenerology, Allergology and Cosmetology of the Medical Institute, RUDN University; 6, Miklukho-Maklaya str., Moscow, 117198, Russian Federation; ORCID iD 0009-0009-0271-2953

Olga V. Zhukova — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of the Department of Dermatovenerology, Allergology and Cosmetology of the Medical Institute, RUDN University; 6, Miklukho-Maklaya str., Moscow, 117198, Russian Federation; Chief Medical Officer at the Moscow Research and Practical Center for Dermatovenerology and Cosmetology; 17, Leninsky Prospekt, Moscow, 119071, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-5723-6573

Contact information: Maria N. Ostretsova, e-mail: ostretsova-mn@rudn.ru

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 18.05.2025.

Revised 10.06.2025.

Accepted 30.06.2025.

Информация с rmj.ru