Введение

Инфаркт миокарда (ИМ) является одной из ведущих причин смерти в странах Европы, Российской Федерации и США [1–4]. Доказательная база для лечения ИМ была сформирована по результатам крупных рандомизированных клинических исследований [2, 5], документирующих важные преимущества для пациентов с ранней коронарной реваскуляризацией, двойной антитромбоцитарной терапией и высокими дозами статинов. В последнее время стало очевидным, что разрыв бляшки и/или эрозия не всегда являются основным патофизиологическим механизмом острых ИМ [2, 5]. Несоответствие между доставкой и потребностью миокарда в кислороде, вызванное различными клиническими состояниями, такими как тахикардия, гипотензия или артериальная гипертония, является преобладающим механизмом некроза и классифицируется как ИМ 2-го типа (ИМ2) в соответствии с Четвертым универсальным определением ИМ [1]. У практикующих врачей сохраняются объективные сложности диагностики и лечения ИМ2 в связи с низкой информированностью о диагностических критериях острой коронарной катастрофы этого типа и необходимости прецизионной терапии в каждом конкретном случае [6–10].

Цель исследования: изучить клинико-анамнестические и госпитальные исходы у пациентов с ИМ различных типов.

Содержание статьи

Материал и методы

Из 1325 пациентов старше 18 лет, госпитализированных в экстренном порядке в приемное отделение БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» с января по ноябрь 2021 г. с признаками острой загрудинной боли, диагноз «острый коронарный синдром» был установлен у 1293 (97,5%) больных, еще 32 (2,4%) пациента классифицированы как больные с некардиальной болью в грудной клетке.

Общее количество пациентов с подтвержденным ИМ составило 277 (21,4%) человек. ИМ 1-го типа (ИМ1) был установлен у 194 (15,0%) пациентов, ИМ2 — у 83 (6,4%) больных. Коронароангиография (КАГ) была выполнена 194 (100%) и 60 (72,3%) пациентам в случаях ИМ1 и ИМ2 соответственно. Для подтверждения диагноза 2 (2,41%) пациентам с ИМ2 было выполнено внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) коронарных артерий, еще 10 (12,04%) пациентам была проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца.

Диагностика ИМ проводилась согласно Четвертому универсальному определению и клиническим рекомендациям Минздрава России по лечению острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST [11] путем определения уровня высокочувствительного тропонина при поступлении в стационар. По результатам проведенных КАГ, ВСУЗИ и МРТ пациентов с ИМ разделили на группы: ИМ1 и ИМ2.

Критериями диагноза ИМ1 были наличие внутрипросветного тромбоза с окклюзией коронарной артерии на уровне TIMI-0 и/или признаки нарушения целостности атеросклеротической бляшки, что сопровождалось снижением коронарного кровотока ниже уровня TIMI 3. Все остальные случаи интерпретировались как ИМ2 при доказанном наличии триггера (пускового фактора), при отсутствии тромбоза у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), подтвержденном, согласно рекомендациям рабочей группы COVADIS, коронарном спазме, а также при подтвержденной при помощи ВСУЗИ эмболии и/или спонтанной диссекции коронарной артерии, при наличии очагов острой ишемии миокарда по данным МРТ и при отсутствии гемодинамически значимого поражения коронарных артерий.

В анализ не были включены пациенты, поступившие не экстренно либо имевшие противопоказания к КАГ, а также пациенты с ИМ 3, 4 и 5-го типов, пациенты с терминальной стадией заболевания почек, требующие регулярного гемодиализа, а также пациенты в состоянии кардиогенного шока.

Статистический анализ данных проводился с помощью пакета программ IBM SPSS Statistics 12.0. Решение о виде распределения данных принималось с помощью критерия Шапиро — Уилка. При нормальном распределении количественных переменных показатели представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения (М±SD), в случае распределения переменных, отличного от нормального, данные представлялись в виде медианы и квартилей (Ме (Q1; Q3)). Группы пациентов с разными типами ИМ сравнивались при помощи построения таблиц сопряженности и критерия χ2. При ожидаемых значениях более 10 использовалась поправка Йейтса, а при значениях менее 10 — критерий Фишера. Разность количественных признаков изучалась с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования

Среди пациентов с ИМ2 преобладали больные женского пола — 25 (30,1%) больных против 34 (17,53%) больных с ИМ1 (p=0,02), они были старше, чем пациенты с ИМ1. На догоспитальном этапе у больных с ИМ2 чаще отсутствовала классическая загрудинная боль. Также при ИМ2 в анамнезе чаще определялись сахарный диабет (СД) 2 типа, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), ранее перенесенный ИМ, хроническая болезнь почек (ХБП), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), заболевания периферических артерий (ЗПА), перенесенное чрес-кожное коронарное вмешательство (ЧКВ) (табл. 1).

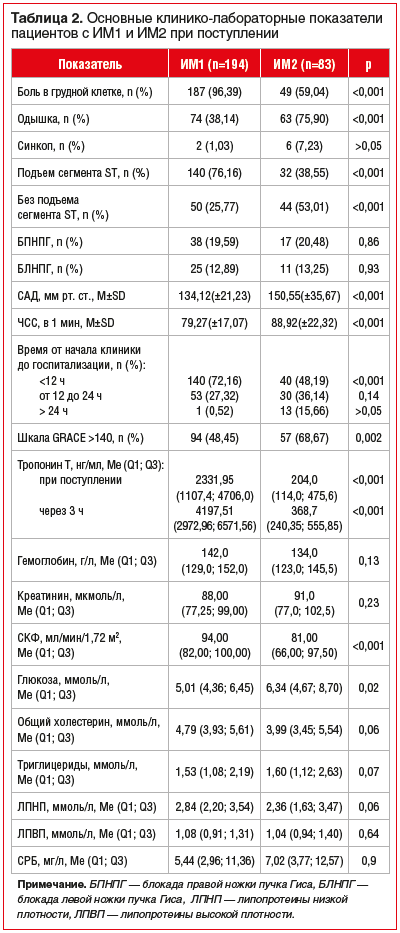

При сравнении пациентов с обоими типами ИМ по показателям витального статуса и симптомам выявлено, что у пациентов с ИМ2 реже отмечался подъем сегмента ST на ЭКГ по сравнению с пациентами с ИМ1, чаще преобладала одышка как основной симптом, были более высокими цифры систолического артериального давления (САД) и частота сердечных сокращений (ЧСС). Пациенты с ИМ2 в целом позже поступали в стационар от начала клинических проявлений, а также чаще имели высокий балл (>140) по шкале GRACE. Данные лабораторных показателей позволяют отметить, что у пациентов с ИМ2 при поступлении в стационар чаще выявлялись гипергликемия и более низкие значения высокочувствительного тропонина, а также были значимо более низкие показатели скорости клубочковой фильтрации (СКФ) (табл. 2).

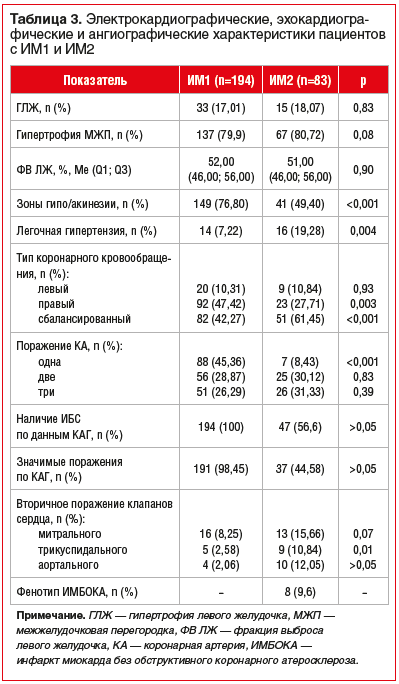

Данные эхокардиографических и ангиографических исследований показывают, что у пациентов с ИМ2 реже наблюдаются зоны гипо-/акинезии по сравнению с пациентами с ИМ1, а также преобладает сбалансированный тип коронарного кровотока и двух- и трехсосудистое поражение по данным КАГ (табл. 3).

У пациентов с ИМ2 основными этиологическими факторами (триггерами) острой миокардиальной катастрофы были: гипертонический криз — у 30 (36,14%) больных, подтвержденный спазм эпикардиальных коронарных артерий — у 5 (6,02%), пароксизм фибрилляции предсердий — у 23 (27,71%), суправентрикулярная тахикардия — у 13 (15,66%), желудочковая тахикардия — у 1 (1,20%), тяжелая брадикардия при нарушении проводимости по атриовентрикулярному узлу — у 7 (8,43%), спонтанная диссекция коронарных артерий — у 2 (2,41%), эмболия коронарных артерий на фоне инфекционного эндокардита — у 1 (1,20%), тяжелая медикаментозная гипотония — у 3 (3,61%) и комбинация воздействия нескольких факторов — у 2 (2,41%).

Среди пациентов с ИМ2 в качестве основного диагноза ИБС выявлялась у 47 (56,6%) пациентов, а у пациентов с ИМ1 ИБС была основным диагнозом в 100% случаев.

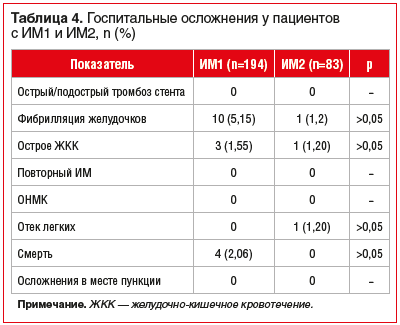

Госпитальные осложнения в группах пациентов с ИМ1 и ИМ2 развились в 17 (8,7%) и 3 (3,6%) наблюдениях соответственно (табл. 4), все случаи госпитальной смерти зарегистрированы в группе больных с ИМ1.

Обсуждение

Инфаркт миокарда 2-го типа возникает в результате дисбаланса между доставкой и потребностью миокарда в кислороде, что не связано с атеротромбозом коронарной артерии [12]. Он затрагивает разнообразную и гетерогенную группу пациентов, у которых нарушение кровоснабжения развивается в контексте острых триггеров, таких как тахикардия, гипертонический криз, гипоксемия или гипотензия, или у пациентов с другими этиологическими причинами, не связанными с атеротромбозом, такими как коронарная эмболия или спонтанная диссекция коронарной артерии [9, 13]. Частота ИМ2, по данным одних исследований, варьирует от 10% до 20% [14], по данным других источников — от 2% до 58% [15–17]. Данные ретроспективных исследований отечественных авторов [11, 18] демонстрируют распространенность ИМ2 от 7,8% до 38,9%. По данным литературы, пациенты с ИМ2, как правило, старше пациентов с ИМ1, в основном женского пола, в анамнезе у них чаще диагностируют артериальную гипертензию, СД, перенесенные ранее ИМ и ОНМК, мерцательную аритмию, ХБП, хронические ЗПА, онкологические заболевания, структурные заболевания сердца, хронические заболевания печени, употребление алкоголя и психоактивных веществ [19].

В нашем регистровом исследовании на выборке пациентов с ОКС в условиях региона Севера России (Ханты-Мансийский автономный округ) частота ИМ2 составила 6,4%. Гипертонический криз (36,4%) и тахиаритмии (27,71%) были наиболее частыми триггерами развития ИМ2, что согласуется с данными некоторых проспективных исследований [10, 20]. Согласно результатам нашего исследования пациенты с неатеротромботическим типом ИМ были старше пациентов с ИМ1 (р<0,01), чаще были женского пола (p=0,02), также данные пациенты имели более высокие риски неблагоприятных событий при оценке по шкале GRACE, с более высокой частотой сопутствующих заболеваний, однако при этом отмечалась более низкая частота госпитальных осложнений, что подтверждает данные зарубежных и отечественных источников [20, 21]. Ранее сообщалось [20], что у пациентов с ИМ2 в анамнезе реже встречаются ЧКВ и АКШ, что не подтверждается результатами настоящего исследования.

По данным нашего исследования, у пациентов с ИМ2 при поступлении в стационар преобладала одышка (как эквивалент стенокардии), чаще отсутствовал «классический» ангинозный болевой синдром, а также подъем сегмента ST на ЭКГ, что отмечалось и другими авторами [21, 22]. В нашем исследовании у пациентов с ИМ2 была менее выражена реакция маркеров некроза миокарда, что также ранее отмечалось авторами [19]. В настоящем исследовании показано, что пациенты с ИМ2 значительно позже обращаются за медицинской помощью с момента развития клинической картины заболевания в связи с атипичностью проявления этого типа ИМ, что постулирует необходимость клинической настороженности в отношении ИМ2 при наличии триггеров его развития [22, 23]. При этом частота обструктивной ИБС у пациентов с ИМ2, согласно данным литературы [14, 24, 25], варьирует от 40% до 78%, что также подтверждается данными настоящего исследования.

Заключение

Таким образом, согласно проведенному исследованию, пациенты с ИМ2 (в основном женского пола) характеризуются старшим возрастом, большей частотой атипичных клинических проявлений заболевания, а также сердечно-сосудистой и соматической коморбидности при сравнении с пациентами с ИМ1. При этом у пациентов с ИМ1 чаще развиваются осложнения, вплоть до летального исхода, в остром периоде заболевания.

Ограничениями проведенного исследования являются одномоментный характер и отсутствие длительного проспективного наблюдения за пациентами, что не позволяет однозначно сделать выводы об отдаленных исходах у пациентов с разными типами ИМ и о роли коморбидных состояний в развитии осложнений.

Информация с rmj.ru