Введение

Аллергический контактный дерматит (АКД) — одно из самых распространенных заболеваний, которое наблюдается у 2–2,5% населения [1–3]. АКД относится к аллергическим заболеваниям с гиперчувствительностью замедленного (IV) типа, индуцируемого гаптенами — низкомолекулярными аллергенами (молекулярная масса 500 Да), и чаще дебютирует во взрослом состоянии [4].

Гиподиагностика АКД связана с рядом факторов: низкой осведомленностью смежных специалистов, ограниченным спектром низкомолекулярных аллергенов и отсутствием доступных методик выделения «чистых» аллергенов из химических веществ. Актуальностью данной работы является индивидуальный алгоритм диагностики и дифференциальной диагностики АКД у пациентов старше 18 лет. Отечественные дерматологи не имеют возможности проводить диагностику аллергических заболеваний in vivo, поэтому в России «золотой стандарт» диагностики и дифференциальной диагностики АКД должны развивать аллергологи-иммунологи.

Цель исследования: выявить причины гиподиагностики АКД и предложить практические инструменты более раннего распознавания заболевания.

Материал и методы

Работа представляет собой открытое неинтервенционное мультицентровое исследование АКД в реальной клинической практике. Сбор данных осуществлялся по индивидуальным регистрационным картам пациентов кабинетов аллергологии-иммунологии консультативно-диагностической поликлиники при ГБУЗ СК «СККБ», ООО «АРСВИТЭ», ООО «Научный медицинский центр общей терапии и фармакологии» (Ставрополь) и ГБУЗ «Центр аллергологии и иммунологии» Минздрава КБР» (Нальчик).

В исследование включено 124 пациента с диагнозом: АКД, хроническое рецидивирующее течение легкой или средней степеней тяжести. Общую когорту составили 97 женщин в возрасте 19–69 лет и 27 мужчин в возрасте 18–51 года. С АКД легкой степени — 76 человек, среднетяжелого течения — 48 человек.

Каждый пациент наблюдался 4 года у дерматовенеролога и аллерголога-иммунолога. Всеми пациентами было подписано информированное согласие. Всем пациентам проводились стандартные процедуры специфического аллергологического обследования: сбор жалоб, анамнеза, заполнение опросников дерматологического индекса качества жизни DLQI (Dermatology Life Quality Index) [5], визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) [6] для оценки степени удовлетворенности пациента предшествующей консультацией специалиста и терапией, объективный осмотр, кожное тестирование методом аппликационного теста (patch-test) и теста уколом (prick-test) с небактериальными аллергенами.

Визуальная аналоговая шкала (Visual Analogue Scale) [6] была предложена Huskisson в 1974 г. Однако наиболее широко используется ВАШ, о которой впервые сообщили в 1972 г. Woodforde и Merskey, применявшие ее для оценки психологического благополучия.

Принцип метода прост: пациента просят отметить на неградуированной линии длиной 10 см точку или перпендикулярную черту, которая соответствует степени выраженности симптомов или неудовлетворенности пациента терапией. Мы использовали бумажную линейку длиной 10 см. С обратной стороны линейки нанесены сантиметровые деления, по которым врач отмечает полученное значение и заносит в амбулаторную карту.

DLQI [5] представляет собой опросник для регистрации исходов, сообщаемых пациентами, и позволяет оценить психологическое и социальное влияние АКД на различные аспекты жизни больного в течение предыдущей недели. Десять вопросов относятся к шести категориям: симптомы/чувства больного, ежедневная активность, отдых, работа /обучение в школе, личные взаимоотношения и влияние терапии на повседневную жизнь. Каждый пункт оценивается в диапазоне от 0 до 3 баллов, после чего результаты складываются для получения общей оценки DLQI, которая варьирует от 0 до 30 баллов, где 0 соответствует самому высокому качеству жизни, а 30 — самому низкому. Анализ DLQI мог быть выполнен посредством расчета оценок по каждой из шести подшкал опросника. Если ответ на один вопрос подшкалы отсутствовал, общую оценку по соответствующей подшкале не вычисляли. При статистической обработке полученного материала помимо количественного анализа выполняли категориальный анализ значений DLQI и ВАШ, используя следующие пороговые величины: DLQI: 0–1, 2–5, 6–10, 11–20, 21–30.

Для постановки патч-теста в условиях процедурного кабинета аллергологии-иммунологии использовались стандартные патч-системы «Аллертест» (Дания) и водно-солевые аллергены производства НПО «Микроген» (Россия). При постановке патч-теста использовались стандартизированные наборы в условиях процедурных кабинетов аллергологии-иммунологии. Тестирование проводили с учетом показаний и противопоказаний к постановке кожных тестов [7].

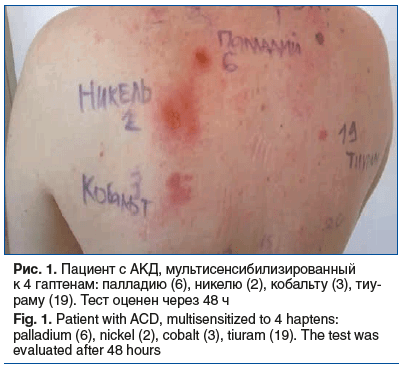

Согласно рекомендациям Европейского общества контактного аллергического дерматита (ECDG) оценка патч-теста должна проводиться через 48, 72 и 96 ч [7]. После удаления теста кожу с гаптенами обрабатывали спиртовой салфеткой и результат оценивали через 20 мин после исчезновения складок. Дальнейшую оценку результатов патч-теста проводили через 72–96 ч и более, если индуцированная микроэкзема продолжала беспокоить пациента. Визуальная оценка патч-теста врачом представлена на рисунке 1.

Особое внимание уделялось оценке мультисенсибилизации обследованного пациента к аэроаллергенам при одновременном наличии сенсибилизации к гаптенам. Совокупность информативности тестов и их безопасности при одновременном использовании двух методик была важным критерием оптимизации алгоритма диагностики и дифференциальной диагностики в аллергологической практике.

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета IBM SPSS 23. Для оценки связи между сенсибилизацией к гаптенам и аллергенам применялся непараметрический корреляционный анализ по Кендаллу. Созданы корреляционные матрицы, которые, по существу, и являются матрицами мультисенсибилизации по IV типу аллергических реакций.

Результаты и обсуждение

Пациентов разделили на 2 группы. Первую группу составили 97 женщин, средний возраст 39,9±11,4 года. Вторая группа состояла из 27 мужчин в возрасте 32,8±11,3 года. Средний период длительности АКД у женщин — 14 лет, у мужчин — 12 лет.

Женщины чаще болеют АКД, и стаж заболевания у них больше, чем у мужчин. Средняя степень тяжести АКД у мужчин встречается в 2 раза чаще, чем у женщин. Средний индекс массы тела (ИМТ) пациентов составлял 26,1 кг/м2 (диапазон: 16,8–50,1 кг/м2). Ожирение отмечалось у 23,1% пациентов (ИМТ>30 кг/м2); нормальная или умеренно избыточная масса тела была зарегистрирована у 75,4% пациентов (ИМТ от >18,5 кг/м2 до ≤30 кг/м2). Еще 1,5% участников соответствовали критериям дефицита массы тела (ИМТ≤18,5 кг/м2).

Выявлено 76 человек с АКД легкой степени, 48 человек — с АКД среднетяжелого течения, причем длительность заболевания у пациентов с АКД среднетяжелой степени больше, чем с легкой.

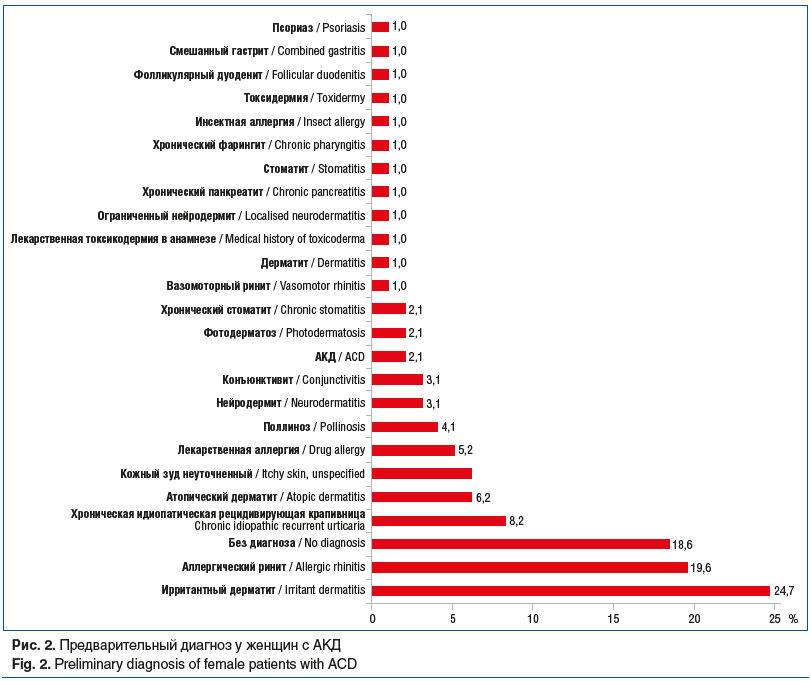

Анализ предварительных диагнозов, с которыми пациенты обратились в клинику для обследования и дифференциальной диагностики кожного заболевания, выявил следующее: среди женщин 24,7% обратились с диагнозом «ирритантный дерматит» (простой контактный); без диагноза было 18,6%; у 8,2% выставлен диагноз «хроническая рецидивирующая крапивница». По 6,2% пациенток имели диагноз «атопический дерматит» и «кожный зуд неуточненный» (рис. 2, 3).

У 2,1% женщин АКД и фотодерматоз установлены своевременно и точно. Однако 12% пациенток с АКД имели различные диагнозы, не подтвержденные после кожных тестов. Каждый из остальных сопутствующих диагнозов отмечался менее чем у 1% пациенток.

Диагноз «аллергический ринит» был выставлен 19,6% пациентов с АКД. Нам предстояло разобраться, ошибочен данный диагноз или аллергический ринит является коморбидным с АКД заболеванием.

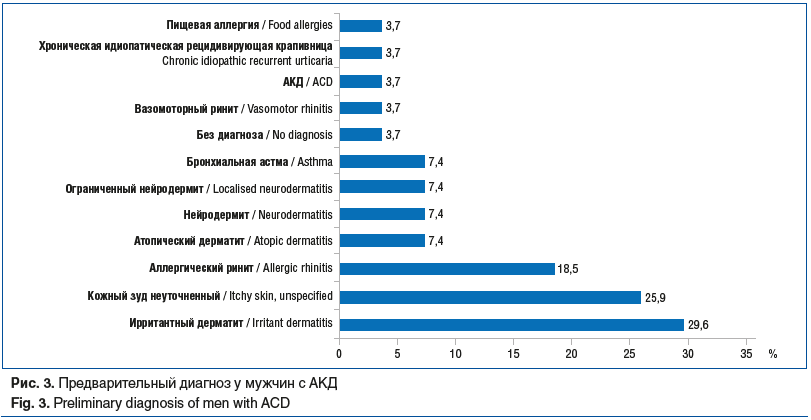

Мужчины с АКД имели ошибочный предварительный диагноз «ирритантный дерматит» в 29,6% случаев, «кожный зуд неуточненный» — в 25,9%, другие заболевания составили 44,5% в общей выборке. Аллергический ринит также был предварительно выставлен 18,5% пациентов мужского пола (рис. 3).

Таким образом, очевидна гиподиагностика IV типа аллергических реакций у пациентов, обратившихся к аллергологу с кожной патологией. Диагноз АКД был своевременно и правильно выставлен только у 4,2% из женской части выборки. Мужчинам данный диагноз не выставлялся. 100% мужчин обратились с предварительно выставленным ошибочным диагнозом.

Неудовлетворенность предварительно оказанной медицинской помощью у женщин была выше, чем у мужчин, согласно ВАШ, заполненной на первом визите.

Использование медицинских и клинических ресурсов у пациентов с АКД на первом визите показало следующее: 17,4% пациентов обращались в отделение неотложной терапии, 27,3% — к терапевту, 14,4% — к аллергологу и 91,7% дополнительно консультировались у дерматолога. Таким образом, до визита к авторам работы пациенты для дообследования повторно обращались к терапевту, аллергологу и дерматологу в среднем от 3 до 6 раз.

Предварительно терапию получили все пациенты с диагнозом по МКБ-10 L23 и L25, обратившиеся к нам за специализированной помощью. Опыт применения неседативных антигистаминных препаратов (АГП) имели 62% пациентов. Седативные АГП использовал каждый третий пациент (33%). Комбинации неседативных и седативных АГП применял каждый четвертый пациент. Примерно 28% пациентов лечения не получили. Около 10% пациентов были предложены альтернативные методы лечения. Таким образом, АГП, не рекомендованные в федеральных клинических рекомендациях по лечению АКД1, назначались в 95,5% случаев.

Общая средняя оценка по ВАШ, отражающая степень удовлетворенности пациентов проводимой терапией, равнялась 4,4 балла, т. е. ниже среднего.

Среднее исходное значение DLQI составило 10,3 балла. Среди пациентов с АКД 35,5 и 8,1% отметили соответственно выраженное или очень выраженное влияние заболевания на качество жизни (общая оценка DLQI ≥11 баллов). Только 4,8% участников указали, что в настоящее время заболевание не влияет на качество их жизни. Значения DLQI свидетельствовали о том, что исходно АКД вызывал как минимум умеренное снижение качества жизни у 74,4% пациентов.

Мультисенсибилизация по IV типу наблюдалась у 38% пациентов. У каждого третьего пациента выявлена сенсибилизация одновременно к 3 аллергенам: никелю, кобальту и палладию. У остальных пациентов выявлена олигосенсибилизация по типу «кобальт — тиомерсал», «палладий — тиомерсал», «неомицин — ланолин», «эпоксидная смола — метилизотиазолинон».

Главными гаптенами для женщин являются никеля сульфат — 49,5% и кобальта хлорид — 48,5%. Полученные данные подтверждают более частый контакт женщин с металлическими изделиями в быту. Мужчины больше сенсибилизированы к палладию — 40,7%, а никель выходит на второй план, составляя 29,6%. Эти данные выявлены впервые, мы не нашли результатов аналогичных исследований в отечественной и зарубежной литературе. Палладий и метилизотиазолинон вызывают АКД у 39,2 и 24,7% женщин соответственно. Широкое и частое использование бижутерии, стиральных порошков и косметических средств объясняет спектр сенсибилизации.

Канифоль и парафенилендиамин у мужчин вызывают АКД в 29,6 и 25,9% случаев, что также объясняется частым контактом кожи с профессиональными факторами в повседневной деятельности. Неомицина сульфат у мужчин гораздо чаще, чем у женщин, вызывает АКД, так же как и диазолидинил мочевины, составляя 18,5% каждый. Смесь местных анестетиков, тиурам, метилизотиазолинон и ароматические вещества (FMI) в равных долях вызывают АКД в 7,4% случаев у мужчин.

Метилизотиазолинон чаще вызывает АКД у женщин (24,7%), что можно объяснить постоянным контактом с косметическими и моющими средствами.

В результате частого использования темных красок для волос сенсибилизация к парафенилендиамину составила 11,3%, что значительно выше, чем в европейских странах, однако приближается к опубликованным данным азиатских стран [8, 9]. Полученные данные являются региональной особенностью популяции Северного Кавказа и публикуются впервые.

Сенсибилизация к тиомерсалу выявлена случайно у 17,5% женщин. Это связано с перекрестной сенсибилизацией к металлам, в частности к никелю, кобальту и палладию.

Ланолин часто используется женщинами в косметических средствах. Сенсибилизация к нему у женщин с АКД составила 8,2%. Неомицина сульфат значительно реже сенсибилизирует женщин, чем мужчин, что подтверждается соотношением 5,2% против 18,5% (p<0,001).

Таким образом, почти 92% пациентов, нуждающихся в специализированной медицинской помощи по профилю «аллергология-иммунология», обращаются за первичной консультацией не к профильным специалистам, женщины в 2 раза чаще, чем мужчины. К аллергологу-иммунологу на консультацию маршрутизируется не более 14,4% пациентов с подозрением на АКД, а к врачам других специальностей — 8,3% пациентов.

Гиподиагностика АКД у женщин составила 57,7%, у мужчин — 42,3%. Основной причиной гиподиагностики АКД и постановки ошибочного диагноза является наличие атопии у 19,6% протестированных пациентов. Каждый пятый пациент с АКД коморбиден по атопии. Это является особенностью мультисенсибилизации по I и IV типам аллергии взрослых, проживающих в Северо-Кавказском регионе. АКД легкой степени составляет 61,2%, среднетяжелого течения — 38,8%. Чем больше стаж заболевания, тем больше его влияние на качество жизни пациента согласно данным опросников ВАШ и DLQI. Главными этиотропными гаптенами для женщин, проживающих в Северо-Кавказском федеральном округе, являются: никель, кобальт, парафенилендиамин и метилизотиазолинон, а для мужчин — канифоль, палладий и никель. Для металлов характерна перекрестная индукция гиперчувствительности замедленного типа. Доля мультисенсибилизированных по IV типу одновременно к никелю, кобальту и палладию составила 30%. У 8% пациентов выявлена олигосенсибилизация к гаптенам: кобальту — тиомерсалу, палладию — тиомерсалу, неомицину — ланолину, эпоксидной смоле — метилизотиазолинону.

Неэффективность предварительной терапии АКД неседативными АГП и системными глюкокортикостероидами (ГКС) увеличивала неудовлетворенность пациентов и мотивировала на поиск верного диагноза у специалистов на междисциплинарном уровне. Точное выявление гаптена (гаптенов) и длительное назначение топических ГКС позволяют контролировать симптомы АКД и добиться стойкой ремиссии заболевания.

Заключение

Таким образом, гиподиагностика АКД у взрослых, проживающих в Северо-Кавказском федеральном округе, связана: с обращением к специалистам широкого профиля (врач-терапевт, врач приемного покоя, клинический фармаколог, дерматолог и др.); отсутствием на российском фармацевтическом рынке патч-тестов; ограниченным использованием прик-тестов, что является неполным обследованием пациента с кожной патологией вопреки обязательному аппликационному тестированию; отсутствием клинически значимого эффекта после назначения неседативных АГП и системных ГКС, что свидетельствует об отсутствии I типа аллергии у пациента; наконец, со стероидофобией пациента и врача при подозрении на АКД.

Cведения об авторах:

Эбзеева Индира Иосифовна — врач аллерголог-иммунолог краевого кабинета аллергологии-иммунологии ГБУЗ СК «СККБ»; 355003, Россия, г. Ставрополь, ул. Семашко, д. 1; ORCID iD 0009-0002-2934-8708

Шогенова Мадина Суфьяновна — врач аллерголог-иммунолог, д.м.н., главный врач ГБУЗ «Центр аллергологии и иммунологии» Минздрава КБР»; 360002, Россия, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 10а; профессор кафедры факультетской терапии Медицинской академии ФГБОУ ВО «КБГУ им. Х.М. Бербекова»; 360002, Россия, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173; ORCID iD 0000-0001-8234-6977

Уханова Ольга Петровна — врач аллерголог-иммунолог, д.м.н., профессор кафедры клинической иммунологии с курсом дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России; 355017, Россия, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 310; ORCID iD 0000-0002-7247-0621

Чурюкина Элла Витальевна — врач аллерголог-иммунолог, к.м.н., доцент, начальник отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России; 344012, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 43; ORCID iD 0000-0001-6407-6117

Контактная информация: Уханова Ольга Петровна, e-mail: uhanova_1976@mail.ru

Источник финансирования: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 02.12.2024.

Поступила после рецензирования 25.12.2024.

Принята в печать 17.01.2025.

About the authors:

Indira I. Ebzeeva — allergologist-immunologist of the Regional Office of Allergology and Immunology, Stavropol Regional Clinical Hospital; 1, Semashko str., Stavropol, 355003, Russian Federation; ORCID iD 0009-0002-2934-8708

Madina S. Shogenova — allergologist-immunologist, Dr. Sc. (Med.), Chief Physician of the Center for Allergology and Immunology of the Ministry of Health of the KBR; 10a, Marko Vovchok str., Nalchik, 360002, Russian Federation; Professor of the Department of Faculty Therapy at the Medical Academy, Kh.M. Berbekov Kabardino-Balkarian State University; 173, Chernyshevsky str., Nalchik, 360002, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-8234-6977

Olga P. Ukhanova — allergologist-immunologist, Dr. Sc. (Med.), Professor of the Department of Clinical Immunology with a course of Continuous Professional Education, Stavropol State Medical University; 310, Mira str., Stavropol, 355017, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-7247-0621

Ella V. Churyukina — allergologist-immunologist, C. Sc. (Med.), Associate Professor, Head of the Department of Allergic and Autoimmune Diseases of the National Research Institute of the Russian Academy of Medical Sciences, Rostov State Medical University; 43, Mechnikova str., Rostov-on-Don, 344012, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-6407-6117

Contact information: Olga P. Ukhanova, e-mail: uhanova_1976@mail.ru

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 02.12.2024.

Revised 25.12.2024.

Accepted 17.01.2025.

1Министерство здравоохранения Российской Федерации. Клинические рекомендации «Дерматит контактный», 2024.

Информация с rmj.ru