Синдром кишечной недостаточности в патогенезе эндотоксикоза при остром панкреатите

И.Н. Климович, С.С. Маскин, С.А. Левченко, Л.А. Иголкина

Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной хирургии

Синдром кишечной недостаточности (СКН) сопровождает течение острого панкреатита в 18—80 % случаев и за счет повышения проницаемости барьеров кишечной стенки приводит к потенцированию системного эндотоксикоза.

Ключевые слова: острый панкреатит, синдром кишечной недостаточности, эндотоксикоз.

На протяжении последних двух десятилетий пристальное внимание уделяется изучению синдрома кишечной недостаточности (СКН) в патогенезе системного эндотоксикоза и полиорганных осложнений при остром панкреатите, который сопровождает заболевание в 18-80 % случаев, обусловливая летальность, связанную с ним, до 90 % [1, 3, 4, 5, 7, 9, 10]. Большинство исследователей сходятся во мнении, что СКН является патологическим симптомокомплексом, сопровождающимся сочетанным нарушением функций кишечника, со специфическими интестинальными и экстраинтестинальными проявлениями, которые не зависят от клинико-морфологической формы панкреатита и объема повреждений ткани поджелудочной железы [1, 3, 5]. Однако не ясными остаются вопросы биомеханизма его возникновения и прогрессирования, потенцирования системного эндотоксикоза и не совсем понятно, каков морфологический субстрат остро развивающейся недостаточности функций тонкой кишки [1, 3, 9, 10]. В свою очередь, сложность патогенеза СКН при остром панкреатите и по настоящее время делает вопросы его лечения, а особенно профилактики, чрезвычайно трудными и далекими от разрешения.

Цель работы

Уточнить роль СКН в патогенезе системного эндотоксикоза у больных с острым панкреатитом и разработать способы его профилактики и лечения.

Методика исследования

Экспериментальная часть работы была выполнена на 40 крысах. Острый панкреатит был моделирован по методике Mallet-Guy P. (1961). Животные выводились из эксперимента через 6, 24, 48 и 72 часа. Проводили морфометрические исследования тонкой кишки, сравнительное изучение показателей эндотоксикоза в пробах крови, взятых из воротной и нижней полой вен, и кишечной лимфы.

Клинические исследования с 2000 по 2009 гг. проведены у 174 больных с острым панкреатитом простым открытым контролируемым способом, на которых были установлены клинико-лабораторно-инструментальные критерии развития СКН и его в место в патогенезе системного эндотоксикоза. Из них с острым панкреатитом отечная форма (ОПОФ) — 95 (54,6 %), со стерильным панкреонекрозом (СП) — 48 (27,6 %) и с инфицированным панкреонекрозом (ИП) — 31 (17,8 %) пациент (Атланта, 1992). Больные со СП и ИП были оперированы. СКН диагностировали на основании клинической картины, сонографии тонкой кишки, электрогастроэнтерографии и бактериологического исследования кала. Степень эндотоксикоза в крови определяли по уровню продуктов дисметаболизма и перекисного окисления липидов, проницаемости клеточных мембран, баланса регуляционной системы оксиданты-антиоксиданты. Суммарный индекс эндотоксикоза (СИЭ) рассчитывали по модульной формуле, принятой в доказательных медико-биологических исследованиях [6].

Основную группу представляли 72 больных с острым панкреатитом, у которых были проведены лечебно-профилактические мероприятия СКН с 2010 по 2014 гг. Группа состояла из 28 (38,8 %) пациентов с ОПОФ, 24 (33,3 %) со СП и 20 (27,7 %) с ИП. Больные подразделялись на две подгруппы: пациенты с высоким риском развития СКН — 39 (54,1 %) и 33 (45,9 %) с уже имеющимся СКН при поступлении. Исследования проводились рандоминизированным способом. С целью достоверной интерпретации результатов профилактики и лечения СКН, в группу сравнения включили 83 (47,7 %) больных из 174 исследуемых пациентов в 2000—2009 гг. Из них 24 (28,9 %) с ОПОФ, 32 (38,5 %) со СП и 27 (35,2 %) с ИП. Группа сравнения также состояла из двух подгрупп: 36(43,4 %) пациентов с высоким риском развития СКН и 47 (56,6 %) с уже имеющимся СКН при поступлении. Статистическая обработка проведена общепринятыми для медико-биологических исследований методами (р = 0,05) с помощью программного пакета EXEL 7.0 (Microsoft, USA), и по ее результатам показано, что основная группа и группа сравнения статистически однородны по формам острого панкреатита, полу, возрасту и по тяжести функциональных нарушений (упрощенная шкала SAPS).

Результаты исследования и их обсуждение

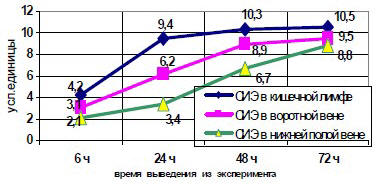

Анализ исследований показал (рис.), что у животных с моделью острого панкреатита с первых часов эксперимента наблюдался достоверно более высокий уровень эндотоксикоза в кишечной крови (р > 0,05), а особенно в кишечной лимфе (р > 0,05), по сравнению с кровью из нижней полой вены (р > 0,05). Лишь к 72 ч от начала эксперимента параметры эндотоксикоза в изучаемых локусах уравнивались.

Рис. Динамика суммарного индекса эндотоксикоза в различных регионах крово- и лимфотока у экспериментальных животных

Морфологические исследования показали, что через 6 ч от начала эксперимента в слизистой тонкой кишки лишь на незначительном количестве ворсинок в апикальной части наблюдалась гибель энтероцитов с их десквамацией в просвет кишки. Однако через 24 ч очаги десквамации энтероцитов расширились, образовались обширные поверхностные эрозии с обнажением базальной мембраны, что свидетельствовало о разрушении барьерной функции стенки кишки для внутрикишечных токсинов (р < 0,05). В дальнейшем по ходу эксперимента морфоструктурные изменения всех слоев кишечной стенки углублялись. Корреляционный анализ (по Пирсону) между СИЭ и морфометрией стенки тонкой кишки выявил тесную прямую взаимосвязь степени ее повреждения с токсичностью, оттекающей от кишки крови и лимфы (r > 0.671).

При клинических исследованиях СКН был обнаружен у 77 (44,2 %) больных с острым панкреатитом (табл.). Общая летальность составила 23 (13,2 %) случая, а летальность, связанная с СКН, 22 (95,6 %) случая.

Анализируя результаты клинических исследований, установлено, что у больных с ОПОФ синдром кишечной недостаточности развивался на 1—2 сут. от начала заболевания, наиболее ярко проявлялся на 3— 4 сут., а положительная тенденция начинала отмечаться лишь через 2—3 сут. после медикаментозного обрыва приступа острого панкреатита (то есть на 6—7 сут.). У пациентов со СП и ИП синдром кишечной недостаточности также развивался на 1—2 сут. от начала заболевания, манифестировал до операции и в 1—4 сут. после операции, а положительная тенденция начинала отмечаться лишь с 7—9 сут. после операции.

Оперативное лечение вне зависимости от метода (лапароскопия или лапаротомия) у 48—52 % больных приводило к снижению суммарной мощности электрического сигнала ЖКТ <1,74 мкВ (р < 0,05), последующему парезу кишечника и развитию СКН (табл.).

Следует отметить, что бактериологическое исследование кала (колониеобразующие единицы) у всех пациентов с острым панкреатитом обнаружило изменения видового и количественного состава его микрофлоры, но достоверно (р < 0,05) более выраженные у больных с СКН: наблюдалось резкое уменьшение бифидофлоры < 102—104 (р < 0,05), доминирование патогенных форм кишечной палочки > 108—1010 (р < 0,05) и различных кокков (р < 0,05), энтеробактерий > 108— 109, появление редко встречающихся микроорганизмов — синегнойной палочки > 102—103 (р < 0,05) и др. При этом известно, что продукты жизнедеятельности изменившейся кишечной микрофлоры чрезвычайно токсичны [4, 5, 10].

Частота развития синдрома кишечной недостаточности у больных с острым панкреатитом (n = 174), (%)

| Формы острого панкреатита | Кол-во больных | Без СКН |

С СКН |

Время развития СКН |

|

| при поступлении | в процессе лечения | ||||

| ОПОФ | 95 (54,6) | 73 (76,8) | 22 (23,2) | 8 (36,4) | 14 (63,6) |

| до операции | после операции | ||||

| СП | 48 (7,5) | 18 (37,5) | 30 (62,5) | 19 (61,2) | 11 (38,8) |

| ИП | 31 (17,9) | 6 (19,4) | 25 (80,6) | 20 (80) | 5 (20) |

| Всего: | 174 (100) | 97 (55,8) | 77 (44,2) | 47 (61) | 30 (39) |

После медикаментозного купирования острого приступа у больных с ОПОФ без СКН практически одновременно происходила нормализация всех параметров эндотоксикоза, СИЭ составлял (1,5 ± 0,1) балла (р < 0,05), а у пациентов с СКН уровень эндотоксикоза сохранялся на высоком уровне еще 2—3 сут., СИЭ в течение этого времени был равен (2,3 ± 0,2) баллам (р < 0,05). У больных с тяжелыми деструктивными формами острого панкреатита без СКН, до — и 1—2 сут. после операции не наблюдалось достоверного изменения уровня эндотоксикоза (р < 0,5), СИЭ сохранялся в пределах (7,3 ± 0,3) баллов, а начиная с 3—4 сут отмечалось постепенное уменьшение его показателя < (4,8 ± 0,3) баллов (Р < 0,05). Однако у больных с развившимся СКН после операции отмечалось достоверное повышение уровня эндотоксикоза, по сравнению с пациентами без СКН, СИЭ повышался до (9,7 ± 0,6) баллов (р < 0,05) и сохранялся в течение 1—5 сут, несмотря на санацию брюшной полости, сальниковой сумки и забрюшинного пространства. Монотонное снижение уровня эндотоксикоза начиналось с 6 сут после операции, СИЭ < 5,1 баллов (р < 0,05). Клинико-инструментальная картина СКН имела прямую корреляционную связь (r в пределах 0,702—0,898) с СИЭ.

Таким образом, результаты экспериментальных и клинических исследований показали, что вовлечение тонкой кишки в патологический процесс значительно повышает системный эндотоксикоз. В тонкой кишке вследствие нарушения ее моторно-эвакуаторной функции (пареза) происходит восходящая колонизация с заменой спектра резидентной микрофлоры на аллохтонную, причем патогенную. Липополисахариды, содержащиеся в эндотоксиновом комплексе патологически измененной внутрипросветной микрофлоры, являются пусковым моментом активации процессов свободнорадикального окисления липидов [1, 4, 5]. Образованный супероксид участвует в разрушении мембран энтероцитов слизистого слоя, тем самым вызывает нарушение ее целостности, т.е. формируется СКН. В результате гибели покровного эпителия слизистого слоя стенки тонкой кишки наступает массивная резорбция внутрикишечных токсинов в портальный кровоток и кишечный лимфатический коллектор.

Основной целью программы профилактики и лечения СКН являлось воздействие на ведущие пусковые звенья патогенеза СКН, это стимуляция моторно-эвакуаторных функций кишечного тракта и нормализация микрофлоры кишечника. Мероприятия выполнялись на фоне стабилизации витальных функций организма.

Всем больным из основной группы в комплекс стандартной терапии включили пресакральную многокомпонентную новокаиновую блокаду (ПМНБ) /200 мл — 0,25%-го раствора новокаина + 1,0 г антибиотика (цефобид и т.п.) + 40 мг клексана). Пациентам с ОПОФ блокады осуществлялись сразу в день поступления, однократно, далее ежедневно, вплоть до восстановления моторно-эвакуаторных функций кишечника (обычно 1—3 блокады), у больных со СП и ИП, как до операции, так и после операции. Новокаин, достигнув брыжейки тонкой кишки, устраняет болевой синдром, что способствует повышению электрической активности мышц стенки кишки. Клексан в крови, оттекающей от кишечника, нивелирует изменения гемостаза, соответствующие Iа-б стадии ДВС-синдрома, этим предупреждает его генерализацию в периферическом кровотоке. Антибиотик служит профилактикой энтерогенных гнойно-септических осложнений.

Не ранее, чем на 2-е сут от начала лечения, после промывания желудка, вводили по зонду стимулятор моторики ЖКТ — цизаприд (координакс) по 30 мг х 4 раза в день. Препарат хорошо всасывается и стимулирует ацетилхолин и серотонин в нейронах мышечных (ауэрбаховских) сплетений пищеварительного тракта на всем его протяжении [8]. Его эффективность значительно выше гастродуоденокинетика метоклопрамида и его аналогов (действующих на допаминовые рецепторы). Обязательным условием приема этого препарата является применение блокаторов H2-гистаминовых рецепторов (квамател) для угнетения выработки соляной кислоты, а не ингибиторов протонной помпы (лосек и т. п.).

Одновременно с началом кормления больные получали Эубикор по 6 г 3 раза в день (1 пакетик — порошок 3 г). За счет содержания в нем большого количества натуральных пищевых волокон, происходит стимуляция пропульсивной способности кишечника, параллельно препарат нормализует микрофлору кишечника, так как содержит в себе инактивированные клетки специально селектированного штамма лечебных дрожжей — Saccharomyces cerevisiae (vini) и продукты их метаболизма [2]. Одновременно больные получали пробиотики: линекс и хилак-форте в стандартных дозировках.

В основной группе больных корреляционные анализы показателей электрогастроэнтерографии, видового и количественного состава микрофлоры кала и уровня системного эндотоксикоза обнаружили тесную прямую связь (r в пределах 0,814—0,921) с проведенной профилактикой и лечением СКН.

В итоге, результаты профилактики и лечения СКН показали, что у больных из основной группы с высоким риском развития СКН, удалось предотвратить его формирование в 44,5 % случаев, что на 27,8 % больше, чем в группе сравнения. При этом у пациентов с ОПОФ на 37,5 %, со СП на 24,6 % и у больных с ИП на 11,4 %. В основной группе больных купировать СКН на 2— 3 сут раньше удалось в 37,2 % случаях, что на 29,3 % больше, чем в группе сравнения. При этом у больных с ОПОФ на 50 %, со СП на 25,2 % и у больных с ИП на 28,7 %. В итоге удалось снизить общую летальность на 2,6 %, а летальность связанную с СКН на 7,4 %.

Заключение

Полученные данные свидетельствуют о значительной роли СКН в потенцировании системного эндотоксикоза при остром панкреатите. Предложенные способы профилактики и лечения СКН позволяют достоверно уменьшить процент вовлечения в патологический процесс кишечника, а у пациентов с уже имеющимся СКН, в более ранние сроки восстановить пропульсивную способность кишечника и нормализовать кишечную микрофлору.

Литература

- Андрющенко Л.В., Куновський В.В., Андрющенко В.П. Клинические и патоморфологические проявления синдрома недостаточности кишечника в течение острого некротического панкреатита. — Харківська хірургічна школа, 2010. — № 3 (41). — С. 5—7.

- Бутова Е.Н. Оптимизация диагностики и лечения нутритивной недостаточности у больных с хроническим панкреатитом: автореф. дис. … канд. мед. наук. — Ростов н/Д., 2010. — С. 27.

- Власов А.П., Шибитов В.А., Гераськини В.С. и др. // Фундаментальные исследования. — 2012. — № 2. — С. 271—275.

- Ермолов А.С. Попова Т.С., Пахомова Г.В. и др. Синдром кишечной недостаточности в неотложной абдоминальной хирургии (от теории к практике) — М., 2005. — 460 с.

- Колесник И.П. // Украінський Журнал Хірургіі., 2012. — № 1. — С. 121—125.

- Петри А., Сэбин К. Наглядная статистика в медицине. — М: ГЭОТАР-МЕД. — 2003. — 144 с.

- Савельев В.С., Петухов В.А., Каралкин А.В. и др. // Трудный пациент. — 2006. — Т. 3, № 4. — С. 30—37.

- Тропская Н.С. Механизмы послеоперационных нарушений моторно-эвакуаторной функции желудка и тонкой кишки и их фармакологическая коррекция: авто-реф. дис. … докт. биол. наук. — М., 2009. — С. 48.

- Besselink M.G., van Santvoort H.C., Renooij W., et al. // Ann Surg. — 2009. — Vol. 250, № 5. — Р. 712—719.

- Sharma M., Sachdev V., Singh N., et al. // Trop Gastroenterol. — 2012. — Vol. 33, № 1. — Р. 45—50.

Статья опубликована на сайте http://www.gastroscan.ru

материал MedLinks.ru