Роль селена, цинка и марганца в патогенезе хронического гастрита и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

Л.В. Тарасова

Республиканский гастроэнтерологический центр БУ «Республиканская клиническая больница», г. Чебоксары

Исследована концентрация в сыворотке крови селена, цинка и марганца у практически здоровых жителей Чувашской Республики и больных хроническим гастритом и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. Имеет место сниженное содержание селена, цинка и марганца у практически здоровых жителей республики по сравнению с показателями оптимальной обеспеченности. Концентрации изучаемых микроэлементов в сыворотке крови могут рассматриваться как показатели активности хронического гастрита и оценки тяжести течения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Ключевые слова: селен, цинк, марганец, хронический гастрит, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.

Согласно современным представлениям, одна из ключевых ролей в патогенезе заболеваний органов пищеварения отводится микроэлементному дисбалансу [1–7]. Большинство исследователей констатируют, что обеспеченность организма микроэлементами находится в прямой зависимости от биогеохимической среды обитания человека и стереотипа питания [8, 9].

Широкомасштабное эпидемиологическое исследование характера питания детского населения Чувашской Республики (2004–2008 гг.) выявило, что геохимический профиль республики отличается несбалансированностью цинка (Zn) и дефицитом селена (Se) и марганца (Mn) [10]. Поскольку эти микроэлементы являются кофакторами основных ферментов антиоксидантной системы (глютатион-пероксидазы и супероксиддисмутазы), их алиментарный дефицит неизбежно приводит к нарушению функционирования системы антиоксидантной защиты [11, 12].

Общепризнаны роль дефицита йода в эндемичных районах в качестве фактора патогенеза заболеваний щитовидной железы и эффективность государственных программ обогащения продуктов питания йодом в качестве метода популяционной профилактики. При этом, несмотря на работы, свидетельствующие о взаимосвязи патогенеза кислотозависимых заболеваний с дефицитом Se и Zn [13, 14], данные о влиянии популяционного дефицита перечисленных микроэлементов на распространенность, заболеваемость и характер течения хронического гастрита (ХГ) и язвенной болезни (ЯБ) отсутствуют.

Актуальность проведения подобных исследований предопределена возможностью планирования и реализации комплекса региональных мероприятий по улучшению питания населения республики в целом и больных ХГ и ЯБ в частности. Анализ проблемы позволил высказать предположение, что коррекция пищевого дисбаланса микроэлементов может привести к снижению распространенности ХГ и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) в Чувашской Республике.

Все вышеизложенное определило цель и задачи настоящего исследования.

Цель исследования: изучить патогенетическую роль микроэлементов (селена, цинка и марганца) при хроническом гастрите и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Материалы и методы

В условиях гастроэнтерологического отделения Бюджетного учреждения «Республиканская клиническая больница» Минздравсоцразвития Чувашии было обследовано 102 больных ХГ и 90 больных ЯБДК.

Контрольные группы составили 100 практически здоровых лиц и 35 практически здоровых жителей г. Чебоксары, в течение одного года ежедневно употреблявших в пищу 100 мкг селена (5 капель сиропа «Астрагал» в сутки).

Клиническое обследование. Проводились оценка симптомов, сбор анамнеза и объективный осмотр больных. Для объективизации болевого синдрома использовался индекс выраженности болевого синдрома (ИВБС).

Оценка степени выраженности клинических симптомов проводилась по шкале Likert: 1) симптом отсутствует; 2) симптом слабо выражен (можно не замечать, если не думать о нем); 3) симптом умеренный (не удается не замечать, но не нарушает дневную активность или сон); 4) симптом сильный (нарушает дневную активность или сон); 5) симптом очень сильный (значительно нарушает/временно делает невозможной дневную активность или сон, требуется отдых).

Самочувствие больных оценивали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), где 0 мм – плохое самочувствие, 100 мм – отличное самочувствие.

Эндоскопическое исследование проводилось по стандартной методике с использованием эндоскопов FG–29Р. При ЭГДС осуществляли биопсию слизистой оболочки тела желудка, антрального отдела и ДПК: для морфологического исследования и диагностики H. pylori (быстрый уреазный тест, морфологическое исследование).

Морфологическое исследование биоптатов проводилось при окраске гематоксилин-эозином (по Гимзе). Полуколичественная оценка выраженности воспаления, наличия атрофии, кишечной метаплазии и степени обсемененности H. pylori проводилась в соответствии с визуально-аналоговой шкалой Сиднейской системы (Dixon M.F. et al., 1996).

Суточный рН-мониторинг для оценки секреторной активности тела и антрального отдела желудка проводили с помощью прибора «Гастроскан-ГЭМ» («Исток-система», Россия). Продолжительность и интенсивность дуоденогастрального рефлюкса (ДГР) оценивали по динамике колебаний рН в антральном отделе желудка.

Для серологической диагностики желудочной секреции и совокупной оценки состояния слизистой оболочки желудка, степени ее атрофии в антральном отделе и теле желудка методом иммуноферментного анализа в сыворотке крови определяли уровень гастрина-17, пепсиногена-1, пепсиногена-2. Для определения уровня гастрина-17 использовался набор реактивов компании «BIOHIT» (кат. № 601035), пепсиногена-1 и пепсиногена-2 – набор реактивов ЗАО «Вектор-Бест» (D-3762 и D-3764).

Количественное определение в сыворотке крови микроэлементов (Se, Zn, Mn) осуществляли методами масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (МС – ИСП) и атомно-имиссионной спектрометрией с индуктивно связанной плазмой (АЭС – ИСП) на квадрупольном масс-спектрометре Elan 9000 (Perkin Elmer, США) и атомно-эмиссионном спектрометре Optima 2000 DV (Perkin Elmer, США) в центре биотической медицины (г. Москва) по методу А.В. Скального (лицензия МДКЗ 18097; 77-01-000094). Забор крови больных ХГ и ЯБДК проводили до и через 8 недель после лечения.

Больные ХГ и ЯБДК с выявленной H. pylori получали тройную эрадикационную терапию первой линии (омепразол 40 мг/сутки, амоксициллин 2000 мг/сутки, кларитромицин 1000 мг/сутки). При отрицательном результате тестов на H. pylori назначали лечение в соответствие с типом ХГ.

Результаты и их обсуждение

Содержание Se в сыворотке крови практически здоровых жителей Чувашии (группа контроля) в среднем составило 0,11±0,003 мкг/г, при этом недостаточная обеспеченность этим микроэлементом наблюдалась у 69% обследованных (таблица 1).

Уровень Zn в 67% случаев был ниже оптимальных значений. Среднее содержание марганца в группе контроля составило 0,0035±0,0002 мкг/г. Поскольку критерии оптимальной обеспеченности Mn А.П. Авцыным не установлены, полученное значение использовалось для сравнения между наблюдаемыми группами.

Таблица 1. Содержание микроэлементов (мкг/г) в сыворотке крови практически здоровых жителей Чувашии и показатели оптимальной обеспеченности

| Микроэлемент | n | M±m | Min | Max | Показатели

оптимальной обеспеченности (по А.П. Авцыну) |

|

Se |

100 | 0,11±0,003 | 0,06 | 0,2 | 0,13-0,28 |

|

Zn |

100 | 0,78±0,03 | 0,12 | 1,81 | 0,85-1,5 |

|

Mn |

100 | 0,0035±0,0002 | 0,002 | 0,012 | Нет данных |

При обследовании 35 человек, в течение одного года принимавших Se в суточной дозе 100 мкг (препарат «Астрагал»), его концентрация в сыворотке крови в 91,4% случаев находилась в диапазоне оптимальной обеспеченности (0,2±0,01 против 0,11±0,003 в группе контроля, p<0,05). Помимо Se в диапазоне нормальных значений у них находился и уровень Zn (0,91±0,49 против 0,78±0,03, p<0,05). Концентрация Mn также была достоверно выше по сравнению с контролем (0,005±0,0017 против 0,0035±0,0002, p<0,05). Поскольку данная биологически активная пищевая добавка не содержит значимых для коррекции количеств Zn и Mn, этот факт свидетельствует о взаимодействии и эндогенной регуляции уровня исследуемых микроэлементов в организме.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о дефиците микроэлементов Se, Zn и Mn в сыворотке крови практически здоровых жителей Чувашской Республики, что напрямую связано с их недостаточным поступлением с пищей.

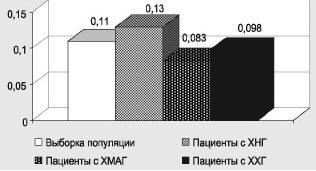

Уровень Se (0,15±0,009 против 0,11 ±0,003, р<0,05) и Zn (1,84±0,26 против 0,78±0,03, р<0,05) в сыворотке крови больных ЯБДК оказался значительно и достоверно выше популяционного уровня (рис. 1). Концентрация Мп у них также была выше, чем в контрольной группе (0,0065±0,0016 против 0,0035±0,0002, р<0,05).

Рис. 1. Концентрация Se и Zn у больных ЯБДК, ХГ и в группе контроля (мкг/г)

Полученные данные, на наш взгляд, свидетельствуют о выбросе микроэлементов из тканевых депо для обеспечения антиоксидантной защиты слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки при обострении ЯБДК.

У больных ХГ уровень Se в сыворотке крови был ниже популяционного уровня на 10% (0,1±0,0025 против 0,11±0,003, р>0,05), уровень Mn – на 6,1% (0,0033±0,0001 против 0,0035±0,0002, р<0,05). Напротив, концентрация Zn оказалась выше, чем в контрольной группе, на 12,4% (0,89± 0,019 против 0,78±0,03, р<0,05).

Низкая концентрация в сыворотке крови Se и Mn у больных ХГ, вероятно, объясняется сочетанием неадекватного их поступления с пищей вследствие регионального дефицита, а также истощения эндогенных запасов вследствие активации процессов перекисного окисления липидов в слизистой оболочке желудка. Для объяснения этих данных был проведен анализ содержания микроэлементов при трех наиболее распространенных типах ХГ.

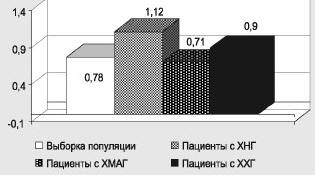

Концентрация всех исследуемых микроэлементов в сыворотке крови больных ХНГ оказалась достоверно выше, чем в контрольной группе. Содержание Se было 0,13±0,003 против 0,11±0,003 (p<0,05); Zn – 1,12±0,014 против 0,78±0,03 (p<0,05); Mn – 0,004±0,00005 против 0,0035±0,0002 (p<0,05).

Напротив, уровень Se, Zn и Mn у больных ХМАГ был достоверно ниже, чем в контрольной группе. Содержание Se составило 0,083±0,002 против 0,11±0,003 (p<0,05); Zn – 0,71±0,012 против 0,78±0,03 (p<0,05); Mn – 0,0027±0,00008 против 0,0035±0,0002 (p<0,05).

Следовательно, при активном воспалительном процессе у больных ХНГ, как и при ЯБДК, наблюдается высокая потребность в антиоксидантной защите, для чего происходит мобилизация микроэлементов, являющихся кофакторами антиоксидантной системы. В условиях длительно текущего воспалительного процесса по мере развития атрофии слизистой, по нашему мнению, происходит истощение запасов Se, Zn и Mn, что и приводит к их выраженному дефициту у больных ХМАГ.

У больных ХХГ обнаружено снижение концентраций Se (0,098±0,0035 против 0,11±0,003, р<0,05) и Mn (0,0031±0,0001 против 0,0035±0,0002, p<0,05) по сравнению с аналогичными показателями в контрольной группе.

Содержания Zn при данном типе ХГ было выше, чем в контрольной группе (0,9±0,027 против 0,78±0,03, р<0,05), что может свидетельствовать о защитных адаптационных свойствах микроэлемента Zn, которые крайне важны при постоянном воздействии на слизистую оболочку желудка обладающих детергентными свойствами лизолецитина и желчных кислот, попадающих в желудок в результате дуодено-гастрального рефлюкса.

Кроме того, концентрация Se у больных без признаков атрофии слизистой оболочки желудка была выше, чем в контрольной группе (рис. 2), что отразило повышенную потребность в микроэлементе, обладающем выраженным антиоксидантным потенциалом и выполняющем кофакторные функции в составе глютатионпероксидазы.

Рис. 2. Концентрация Se в сыворотке крови больных разными типами ХГ и в группе контроля

Концентрации сывороточных микроэлементов Zn и Mn также оказались самыми высокими у больных ХНГ, минимальными у пациентов с ХМАГ, средними – при ХХГ (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Концентрация Zn в сыворотке крови больных разными типами ХГ и в группе контроля

Рис. 4. Концентрация Mn в сыворотке крови больных разными типами ХГ и в группе контроля

Таким образом, в ходе исследования показано, что у больных с разными типами ХГ имело место достоверное отличие содержания Se, Zn и Mn в сыворотке крови. Так, минимальный уровень микроэлементов был зафиксирован в сыворотке пациентов с ХМАГ, средний – с ХХГ и самый высокий – с ХНГ. В данном случае концентрации Se, Zn и Mn могут выступать в роли показателей адаптационных возможностей организма больного ХГ либо показателей эндогенного перераспределения изучаемых микроэлементов в ответ на воспалительные изменения в слизистой оболочке желудка. Также вероятным является и то, что снижение концентрации Se в активную фазу ХГ с атрофией эпителия желудочных желёз (ХМАГ и ХХГ) связано с истощением запасов селеновых депо при длительном течении заболевания.

Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о прямой корреляционной связи между концентрацией Se, Zn и Mn в сыворотке крови и интенсивностью болевого и диспепсического синдромов, а также показателем самочувствия больного.

Отмечена умеренная обратная корреляционная зависимость между длительностью анамнеза ХГ и концентрацией микроэлементов.

Таблица 2. Связь клинических характеристик ХГ и содержания Se, Zn и Mn в сыворотке крови

| Сравниваемые параметры | Se, мкг/г | Zn, мкг/г | Mn, мкг/г | |||

| r | р | r | р | r | р | |

|

Оценка выраженности боли (шкала Likert) – концентрация микроэлементов |

0,61 | >0,05 | 0,61 | >0,05 | 0,6 | >0,05 |

|

Оценка выраженности диспепсии (шкала Likert) – концентрация микроэлементов |

0,63 | >0,05 | 0,6 | >0,05 | 0,57 | >0,05 |

|

Оценка самочувствия по ВАШ – концентрация микроэлементов |

0,8 | <0,05 | 0,82 | <0,05 | 0,67 | >0,05 |

|

Длительность анамнеза ХГ – концентрация микроэлементов |

-0,79 | <0,05 | -0,74 | <0,05 | -0,59 | >0,05 |

Таблица 3. Связь показателей кислотопродукции желудка у больных ХГ и содержания Se, Zn и Mn в сыворотке крови

| Микроэлемент |

рН тела желудка

(фаза

обострения) |

рН тела желудка

(после

лечения) |

рН антрального отдела (фаза обострения) |

рН антрального

отдела (после

лечения) |

||||

|

r |

p |

r |

p |

r |

p |

r |

p |

|

|

Se 1* |

-0,91 | <0,005 | -0,87 | <0,005 | -0,9 | <0,005 | -0,3 | >0,05 |

|

Se 2** |

-0,81 | <0,005 | -0,77 | <0,005 | -0,8 | <0,005 | -0,22 | >0,05 |

|

Zn 1 |

-0,96 | <0,005 | -0,94 | <0,005 | -0,95 | <0,005 | -0,41 | <0,005 |

|

Zn 2 |

-0,67 | <0,005 | -0,8 | <0,005 | -0,66 | <0,005 | -0,3 | >0,05 |

|

Mn 1 |

-0,78 | <0,005 | -0,76 | <0,005 | -0,77 | <0,005 | -0,28 | >0,05 |

|

Mn 2 |

-0,37 | >0,05 | -0,43 | <0,005 | -0,36 | >0,05 | -0,35 | >0,05 |

Примечание: * – фаза обострения; ** – после лечения.

Обнаружена сильная обратная корреляционная связь между содержанием микроэлементов (Se, Zn, Mn) и уровнем рН в теле и антральном отделах желудка в фазу обострения ХГ, наиболее выраженная у Se и Zn (таблица 3). После лечения ХГ обратная корреляционная связь сохраняется, причем она более выражена для кислотопродукции тела желудка.

Помимо рН-метрии была проведена серологическая неинвазивная оценка желудочной секреции путем определения пепсиногена 1 (PGI), пепсиногена 2 (PGII), их соотношения PGI/PGII и гастрина 17 (G-17). Отмечена сильная прямая корреляционная связь между PGI и концентрацией Se (r = 0,88) и Mn (r = 0,76), умеренная прямая корреляционная связь G-17 с концентрацией Se (r = 0,55) и сильная обратная корреляционная связь соотношения PGI/PGII с Se (r = 0,83). На этом основании можно сделать вывод о том, что при наличии косвенных признаков атрофии СОЖ имеется дефицит Se и Mn в сыворотке крови и, наоборот, при сохраненной функции желёз желудка концентрация Se в крови максимальна.

Умеренная прямая корреляционная связь была выявлена между содержанием Zn в сыворотке крови больных ХХГ и уровнем PGII (r = 0,51) и обратная корреляционная связь – между соотношением PGI/PGII с Se (r = 0,50), что свидетельствует о снижении концентрации Zn у пациентов с преобладанием атрофических процессов в антральном отделе желудка, в частности при ХХГ.

Корреляционный анализ не выявил достаточно выраженной зависимости между концентрацией Se, Zn и Mn в сыворотке крови и эндоскопическими критериями ХГ.

Обнаружена сильная прямая корреляционная связь между содержанием Se (r=0,86), Zn (r=0,85) и Mn (r=0,8) в сыворотке крови и степенью выраженности нейтрофильной инфильтрации слизистой антрального отдела желудка как в фазу обострения ХГ, так и после проведённой терапии.

Корреляционный анализ выявил обратную корреляционную связь между морфологическими признаками атрофии СОЖ и содержанием Se (r=–0,69), Zn (r=–0,82) и Mn (r=–0,58). Также наблюдалась обратная связь выраженности дисплазии и концентрации Se (r=–0,60), Zn (r=–0,65) и Mn (r=–0,52).

Концентрация Se в сыворотке крови больных ХГ, ассоциированным с H. pylori, до лечения превышала популяционное значение (0,13±0,003 против 0,11±0,003, р<0,05), после проведения эрадикационной терапии достоверно уменьшалась (0,123±0,03, р<0,05), но оставалась выше показателя группы контроля.

Содержание Zn в фазу активного хеликобактерного воспаления превышало уровень в контрольной группе (1,12±0,014 против 0,78±0,03, р<0,001). После эрадикации Н. pylori оно снижалось до 0,92±0,29 мкг/г, при этом оставаясь в диапазоне оптимальных значений обеспеченности.

Концентрация Mn в активную фазу оказалась выше, чем в контрольной группе (0,004±0,00005 против 0,0035±0,0002, р<0,05), после лечения она снижается (0,003±0,001).

Обнаружена сильная прямая корреляционная связь между содержанием микроэлементов Se, Zn и Mn в сыворотке крови и степенью обсемененности Н. pylori, а также выраженностью нейтрофильной инфильтрации слизистой антрального отдела желудка (таблица 4).

Таблица 4. Связь обсемененности Н. pylori и выраженности нейтрофильной инфильтрации и содержания Se, Zn и Mn в сыворотке крови

| Сравниваемые параметры | Se, мкг/г | Zn, мкг/г | Mn, мкг/г | |||

| r | р | r | р | r | р | |

|

Степень обсемененности Н. pylori – концентрация микроэлементов |

0,9 | <0,05 | 0,87 | <0,05 | 0,71 | >0,05 |

|

Активность нейтрофилов (фаза обострения) – концентрация микроэлементов |

0,86 | <0,05 | 0,85 | <0,05 | 0,8 | <0,05 |

Таким образом, в фазу активного воспалительного процесса при ХГ, ассоциированном с Н. pylori, происходит повышение уровня Se, Zn и Mn в сыворотке крови, что косвенно отражает повышенную потребность организма в кофакторах антиоксидантной системы.

Обнаружена умеренная прямая корреляционная связь концентрации в сыворотке крови больных ЯБДК микроэлемента Zn с такими распространенными диспепсическими расстройствами, как изжога (r=0,35), тошнота и рвота (r=0,46), а также ИВБС (r=0,51), указывающего на интенсивность боли в эпигастральной области. Кроме того, симптом изжоги умеренно коррелировал с содержанием Mn (r=0,42) в сыворотке крови, а ИВБС – с концентрацией Se (r=0,56) в активную фазу ЯБДК.

В литературе рассматривается неблагоприятное воздействие курения на процесс развития и течения ЯБ [15]. В ходе нашего исследования была выявлена выраженная прямая корреляционная зависимость концентрации в сыворотке крови Zn с курением (r=0,71) среди больных ЯБДК. Корреляции фактора курения у пациентов с ЯБДК и концентрации Se и Mn в сыворотке крови в ходе исследования не обнаружено.

При выявлении корреляции лабораторных параметров наблюдали умеренно выраженную связь между концентрацией Se и показателем скорости оседания эритроцитов (r=0,4), а также выраженностью лейкоцитоза в сыворотке крови при обострении ЯБДК. Этот феномен подчеркивает взаимосвязь подъема концентрации Se в сыворотке крови у больных ЯБДК с выраженностью бактериального воспаления в слизистой ДПК.

Выявлена прямая умеренная корреляционная зависимость между концентрацией в сыворотке крови Se и количеством язвенных дефектов в луковице ДПК (r=0,33), диаметром язвенного дефекта (r=0,30), а также его глубиной (r=0,45). При включении в анализ только больных с высоким уровнем Se (более 0,28 мкг/г) наблюдалась высокая прямая корреляция содержания этого микроэлемента с количеством язвенных дефектов в луковице ДПК (r=0,77), глубиной дефекта (r=0,77) и наличием осложнений (r=0,69), что указывает на связь концентрации Se с активностью и остротой течения ЯБДК. Обратная высокая корреляционная связь обнаружена между максимальным содержанием Se в сыворотке крови и наличием рубцовой деформации луковицы ДПК (r=–0,77).

Концентрация Zn в сыворотке крови находилась в умеренной прямой корреляционной связи с количеством язвенных дефектов (r=0,31), их диаметром (r=0,43) и глубиной (r=0,37). При анализе только максимальных значений Zn (более 1,5 мкг/г) выраженность связи с количеством (r=0,65) и глубиной дефектов (r=0,55) возрастала. Кроме того, была выявлена сильная прямая корреляционная связь между концентрацией Zn и степенью инфицированности H. pylori (r=0,64) и обратная – эндоскопическим признаком ремиссии ЯБДК (наличием рубца в ДПК) (r=–0,77).

Связь концентрации Mn с клинико-эндоскопическими признаками ЯБДК не наблюдалась.

Выявлена сильная обратная корреляционная связь концентрации микроэлементов (Se, Zn, Mn) в сыворотке крови и уровня рН в антральном отделе желудка и луковице ДПК в фазу обострения ЯБДК (таблица 5). После лечения эта связь сохранялась.

Таблица 5. Связь показателей кислотопродукции желудка у больных ЯБДК и содержания Se, Zn и Mn в сыворотке крови

| Микроэлемент | рН антрального отдела (фаза обострения) | рН антрального

отдела (после лечения) |

рН луковицы ДПК (фаза обострения) | рН луковицы

ДПК (после лечения) |

||||

| r | p | r | p | r | p | r | p | |

| Se 1* | -0,95 | <0,005 | -0,9 | <0,005 | -0,87 | <0,005 | -0,89 | <005 |

| Se 2** | -0,83 | <0,005 | -0,79 | <0,005 | -0,8 | <0,005 | -0,76 | <0,005 |

| Zn 1 | -0,99 | <0,005 | -0,95 | <0,005 | -0,96 | <0,005 | -0,82 | <0,005 |

| Zn 2 | -0,77 | <0,005 | -0,8 | <0,005 | -0,75 | <0,005 | -0,6 | <0,05 |

| Mn 1 | -0,88 | <0,005 | -0,79 | <0,005 | -0,74 | <0,005 | -0,62 | <0,05 |

| Mn 2 | -0,64 | <0,05 | -0,53 | <0,05 | -0,55 | >0,05 | -0,45 | >0,05 |

Примечание: * – фаза обострения; ** – после лечения.

Таким образом, концентрации Se и Zn в сыворотке крови косвенно отражают активность течения ЯБДК (выраженность болевого синдрома, степень закисления луковицы ДПК, длительность течения, количество и глубину язвенных дефектов, степень контаминированности Н. pylori, наличие осложнений) и могут служить малоинвазивными критериями оценки степени тяжести ЯБДК.

Выводы

1. Биогеохимические условия Чувашской Республики предопределяют сниженное содержание в сыворотке крови у практически здорового населения Se, Zn и Mn (0,11±0,003; 0,78±0,03; 0,0035±0,0002 мкг/г, соответственно) по сравнению с показателями оптимальной обеспеченности.

2. Содержание микроэлементов в сыворотке крови больных ХГ напрямую зависит от его типа: концентрации Se, Zn и Mn максимальные – при ХНГ (0,13±0,003; 1,12±0,014; 0,004±0,00005 мкг/г, соответственно), средние – при ХХГ (0,098±0,0035; 0,9±0,027; 0,0031±0,00011 мкг/г, соответственно) и минимальные – при в ХМАГ (0,083± 0,002; 0,71 ± 0,012; 0,0027±0,00008 мкг/г, соответственно).

3. Концентрации Se, Zn и Mn в сыворотке крови могут рассматриваться как показатели активности ХГ, коррелируя в активную фазу с длительностью течения гастрита (для Se – r=–0,79, для Zn – r=–0,74, для Mn – r=–0,59), выраженностью болевого синдрома (для Se – r=0,61, для Zn – r=0,61, для Mn – r=0,6), показателями уровня рН в теле (для Se – r=–0,91, для Zn – r=–0,96, для Mn – r=–0,78) и антральном отделе желудка (для Se – r=–0,9, для Zn – r=–0,95, для Mn – r=–0,77), степенью выраженности нейтрофильной инфильтрации слизистой антрального отдела желудка (для Se – r=0,86, для Zn – r=0,85, для Mn – r=0,8) и как один из лабораторных критериев, отражающий морфологические изменения СОЖ, коррелирующий с выраженностью диспла-зии (для Se – r=–0,60, для Zn – r=–0,65, для Mn – r=–0,52) и атрофии (для Se – r=–0,69, для Zn – r=–0,82, для Mn – r=–0,58). Определение концентрации Se, Zn и Mn в сыворотке крови можно расценивать как прогностический признак предраковых изменений СОЖ.

4. При ХГ, ассоциированном с Н. pylori, выявлено достоверное повышение уровня Se (r=0,9), Zn (r=0,87) и Mn (r=0,71) в сыворотке крови (р<0,05), что отражает напряжение антиоксидантной защиты. После эрадикационной терапии происходит достоверное снижение концентрации микроэлементов (Se 0,123±0,003 против 0,13±0,003, р<0,05; Zn 0,71±0,012 против 0,74±0,14, р<0,05; Mn 0,0027±0,00008 против 0,003±0,0006, р<0,05).

5. Уровень Se в сыворотке крови отражает выраженность клинико-эндоскопических проявлений ЯБДК (интенсивность болевого синдрома (r=0,56); выраженность закисления луковицы ДПК (r=–0,87); количество (r=0,77) и глубину язвенных дефектов (r=0,77); степень инфицированности Н. pylori (r=0,45); наличие осложнений (r=0,69); фазу болезни (r=–0,77) и может быть использован в качестве маркера оценки тяжести течения ЯБДК.

6. Выявлена прямая корреляционная связь между содержанием Zn в сыворотке крови у пациентов с ЯБДК и табакокурением (r=0,71), выраженностью болевого синдрома (r=0,51), тошнотой и рвотой (r=0,46), количеством, глубиной и диаметром язвенного дефекта (r=0,65; r=0,55; r=0,43, соответственно), степенью инфицированности Н. pylori (r=0,64) и наличием осложнений (r=0,53).

ЛИТЕРАТУРА

1. Шагиахметова Л.В. Клинико-патогенетическое значение дефицита эссенциальных микроэлементов при хроническом гастродуодените у детей и подростков. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Екатеринбург. 2005.

2. Киясова Л.М. Нарушение рациона питания как одна из причин формирования хронических гастродуоденитов у детей. Журнал Ремедиум Приволжье. Специальный выпуск: актуальные вопросы гастроэнтерологии. 2007. С. 24.

3. Лазебник Л.Б., Дроздов В.Н. Дефицит кальция в практике врача –терапевта: причины, клиника, медикаментозная коррекция. Фарматека. 2007. № 12. С. 98-102.

4. Дроздов В.Н., Ильченко Л.Ю. и др. Роль дефицита цинка в развитии печеночной энцефалопатии у больных с циррозом печени. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2007. № 3. С. 47-54.

5. Скальный В.В. Восстановительная коррекция функционального состояния организма на основе пищенутрицевтической оптимизации элементного статуса у работников металлургического предприятия. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Москва. 2008. 29 с.

6. Бельмер С.В., Гасилина Т.В. Микроэлементы при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вопросы современной педиатрии. 2009. Т. 8. № 1. С. 121-124.

7. Тутельян В.А., Спиричева В.Б., Шатнюк Л.Н. Коррекция микронутриентного дефицита – важнейший аспект концепции здорового питания населения России. Вопросы питания. 1999. № 1. С. 3-11.

8. Фархутдинова Л.М. и др. Региональные особенности микроэлементного статуса организма человека в развитии тиреоидной и соматической патологии. Автореф. дисс. докт. мед. наук. Челябинск. 2007. 47 с.

9. Сенькевич О.А. Микроэлементный дисбаланс в формировании патологии маловесных новорожденных на Дальнем Востоке. Автореф. дисс. докт. мед. наук. Хабаровск. 2009. 45 с.

10. Хохлова Е.А. Оптимизация питания детского населения как основа управления здоровьем в эндемичных по содержанию йода районах (на примере Чувашской республики). Автореф. дисс. докт. мед. наук. Казань. 2009. 40 с.

11. Мартинчик А.Н., Маев И.В., Янушевич О.О. Общая нутрициология. М.: МЕДпресс-информ, 2005. 392 с.

12. Ребров В.Г., Громова О.А. Витамины, макро- и микроэлементы. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 960 с.

13. Щербак В.А. Значение селена в патогенезе и лечении детей, больных хроническим гастродуоденитом. Вопросы детской диетологии. 2007. Т. 6. № 1. С. 5-8.

14. Сергеев В.Н. Специализированные пищевые продукты и фармаконутриенты в реабилитации больных хроническим гастродуоденитом и язвенной болезнью двенадцатипертсной кишки. Автореф. дисс. докт. мед. наук. Москва. 2010. 45 с.

15. Маев И.В., Самсонов А.А. Язвенная болезнь. М.: Миклош, 2009. 428 с.

Статья опубликована на сайте http://www.gastroscan.ru

материал MedLinks.ru