Введение

В ряде исследований показана ключевая роль нормальной микробиоты дыхательных путей в поддержании местного иммунного гомеостаза и профилактике хронического воспаления. В последние годы все большее внимание ученых привлекает роль микробиома легких и его влияние на здоровье человека, особенно в контексте хронических заболеваний легких. Нормальная микробиота респираторного тракта характеризуется выраженным полиморфизмом и имеет различную антигенную структуру. Отмечается определенная схожесть микробиологического пейзажа верхних и нижних отделов дыхательных путей. Это связывают с относительной легкостью контаминации микроорганизмов из носоглотки и ротоглотки в легкие [1, 2].

Физико-химические условия в различных отделах респираторного тракта, такие как температура, уровень кислорода, влажность, скорость воздушного потока и рН слизистой, определяют состав и жизнеспособность микробиоты, способствуя селекции определенных видов микроорганизмов и их локализации. Нормальная микробиота легких предотвращает рост и размножение микроорганизмов, которые попадают со слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Данный феномен получил название «колонизационная резистентность» [1]. Микробиом и организм человека сохраняют симбиотические отношения благодаря сложным и последовательным адаптационным механизмам. Респираторный тракт преимущественно защищен местной иммунной системой слизистой оболочки. Клетки эпителия слизистой оболочки образуют барьер, разделяющий внешнюю среду (вдыхаемый воздух с патогенами и частицами) и внутреннюю среду организма (стерильные ткани и кровоток). На поверхности эпителиальных клеток слизистой оболочки дыхательных путей обнаруживаются реснички, которые способствуют транспорту бактерий, а слизь, выделяемая бокаловидными клетками, и секреторные IgA, вырабатываемые субмукозными лимфогистиоцитами, поддерживают местный иммунный барьер слизистой оболочки и предотвращают инвазию и колонизацию патогенов [1].

Как только механизм естественной защиты легких нарушается, колонизирующая патогенная микробиота индуцирует воспалительную реакцию, приводящую к обструкции дыхательных путей, а также к повреждению легочной паренхимы путем нарушения баланса протеаз и антипротеаз в легких [3].

Патологические процессы в бронхолегочной системе, в том числе хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), неизменно приводят к изменению микробиоты. ХОБЛ негативно сказывается на качестве жизни пациентов и влечет значительные экономические затраты.

При хронических бронхолегочных заболеваниях микробиотные популяции в дыхательных путях подвергаются количественным и качественным изменениям. У пациентов с ХОБЛ в легких обнаруживаются микроорганизмы родов Moraxella, Haemophilus и Acinetobacter. К основным возбудителям внебольничной пневмонии у данной категории пациентов относятся Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae и другие энтеробактерии. Атипичные возбудители пневмонии представлены Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae и Legionella pneumophila.

У пациентов с ХОБЛ возникает порочный круг: увеличивается активность местного иммунитета и факторов воспаления, таких как цитокины, факторы хемотаксиса и протеазы. Данные патологические изменения способствуют формированию хронической инфекции [2].

Исследование микробиологических основ прогрессирования бронхообструктивных заболеваний позволит изучить местный иммунологический механизм этого процесса, спрогнозировать и оценить терапевтический эффект антимикробной терапии, проводить грамотную профилактику инфекций дыхательных путей, сохраняя функциональность микробиома.

Цель исследования: оценить качественные и количественные характеристики микробиоты дыхательных путей у пациентов с ХОБЛ и провести их сравнительный анализ с аналогичными показателями у условно здоровых лиц, а также определить возможные взаимосвязи между составом микробиоты, гематологическими показателями.

Содержание статьи

Материал и методы

В исследование включены 20 пациентов с подтвержденной ХОБЛ и 20 условно здоровых добровольцев, составивших контрольную группу. Возраст участников составил 45 [41; 52] лет. В ходе исследования учитывалась степень тяжести обострения ХОБЛ, определяющаяся по классификации тяжести обострения ХОБЛ Российского респираторного общества. Критерии легкого обострения ХОБЛ: одышка по шкале Борга — менее 5 баллов, частота дыхательных движений (ЧДД) — менее 24 в 1 мин, частота сердечных сокращений (ЧСС) — менее 95 в 1 мин, сатурация — более 92% при дыхании окружающим воздухом (или у пациентов с постоянной поддержкой кислорода) и изменение менее 3%. Критерии обострения ХОБЛ средней тяжести (требуется не менее 3 из перечисленных критериев): одышка по шкале Борга — более 5 баллов, ЧДД — более 24 в 1 мин, ЧСС — более 95 в 1 мин, сатурация — менее 92% при дыхании окружающим воздухом (или у пациентов с постоянной поддержкой кислорода) и/или изменение более 3%. Критерии тяжелого обострения ХОБЛ: цианоз, тахипноэ, тахикардия, тремор, усиление работы дыхательной мускулатуры, падение парциального напряжения кислорода в артериальной крови (PaO2) до 35–60 мм рт. ст., десатурация до 75–90%. Также учитывалось количество обострений в год и анамнез курения. Все пациенты с ХОБЛ принимали регулярно терапию антихолинергическими препаратами, β-агонистами короткого действия (в соответствии с потребностью).

Критерии включения для основной группы: установленный диагноз ХОБЛ по рекомендациям GOLD (объем форсированного выдоха / функциональная жизненная емкость легких <0,70) и стабильное течение заболевания не менее 8 нед. Критерии невключения: прием системных глюкокортикостероидов или антибиотиков в течение 6 нед. до обследования, активная инфекция респираторного тракта, онкологические, аутоиммунные, тяжелые сердечно‑сосудистые или почечные заболевания, а также отказ от участия. Все участники подписали информированное согласие на использование обезличенных данных.

Сбор мокроты осуществляли утром методом индукции; образцы помещали в транспортную среду DNA/RNA Shield (Zymo Research) и хранили при 4 °C не более суток до выделения ДНК. Тотальную бактериальную ДНК экстрагировали набором QIAamp DNA Mini (Qiagen). Гипервариабельный регион V3–V4 гена 16S rRNA амплифицировали праймерами 341F/806R, выполняли 2-этапную индексную ПЦР (Illumina) и секвенировали на платформе MiSeq в режиме 2×250 п. н. Сырые риды обрабатывали в пакете DADA2; таксономическую классификацию проводили с использованием базы SILVA v138.

У всех участников определяли показатели общего анализа крови (Sysmex XN‑1000) с расчетом лейкоцитарной формулы, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) (метод Панченкова) и концентрацию С‑реактивного белка (СРБ) (иммунотурбидиметрия).

Функциональное состояние легких оценивали по ЧДД (респираторный монитор Rad‑97) и уровню сатурации кислорода (пульсоксиметр).

Статистическую обработку выполняли в Statistica 13.3 (TIBCO Software Inc.) и Microsoft Excel 2021. Распределение количественных данных отличалось от нормального (критерий Шапиро —Уилка), поэтому непрерывные переменные описывали медианой и разбросом (Me [min–max]); группы сравнивали критерием Манна — Уитни. Корреляционные зависимости и анализ состава микробиоты после проведения секвенирования оценивали ранговым коэффициентом Спирмена (r) с применением поправки Бонферрони для множественных сравнений. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение

При оценке клинических симптомов обнаружено, что у 75% пациентов отмечалась легкая степень тяжести ХОБЛ, у 25% — средняя степень тяжести. Частота обострений симптомов в течение года варьировалась — у 60% отмечалось 3 и более обострений. Все пациенты были сопоставимы по длительности анамнеза курения (p>0,05).

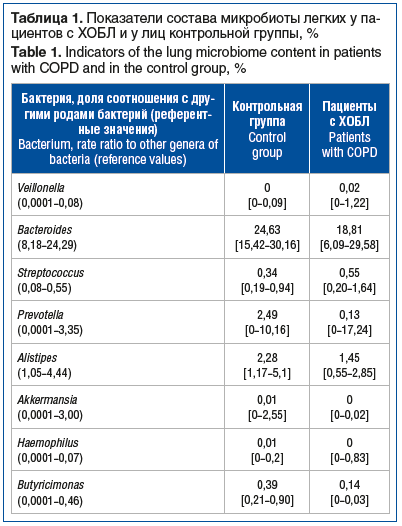

В результате секвенирования микробиоты легких и проведения анализа данных были получены статистически значимые различия при сравнении с контрольной группой (табл. 1).

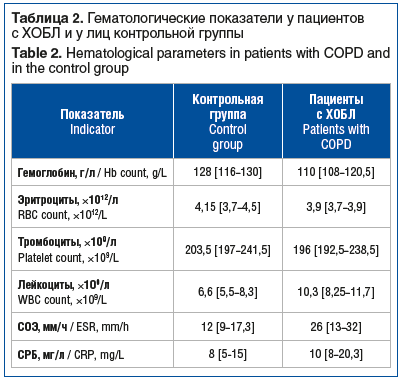

Статистически значимые прямые корреляции в составе легочной микробиоты между пациентами с ХОБЛ и контрольной группой наблюдались для родов Veillonella, Streptococcus и Bacteroides (r=0,916; р<0,001), а также Prevotella, Alistipes, Akkermansia, Haemophilus и Butyricimonas (r=0,789; р<0,05). При сравнении гематологических показателей у пациентов с ХОБЛ и контрольной группы выявлено повышение уровня СРБ, СОЭ и лейкоцитов у больных ХОБЛ (табл. 2). Эти изменения сопровождались увеличением доли представителей родов Streptococcus, Haemophilus и Veillonella в микробиоте дыхательных путей. Выявлена прямая корреляция между уровнем СРБ и количеством Haemophilus (r=0,812; р<0,05), Streptococcus (r=0,953; р<0,05); СОЭ и Streptococcus (r=0,901; р<0,05), Haemophilus (r=0,790; р<0,05) . Получена прямая корреляция между количественными характеристиками рода Veillonella и уровнем лейкоцитов (r=0,721; р<0,05). Указанные бактериальные роды ассоциированы с провоспалительной активностью, что может опосредованно отражаться в гематологических сдвигах. Однако наличие прямой статистической связи между уровнем воспалительных маркеров и численностью этих бактерий требует дальнейшего изучения в рамках индивидуализированного корреляционного анализа.

Veillonella — облигатно-анаэробные бактерии, широко распространены в различных слизистых оболочках человека, включая ротовую полость, дыхательные пути, не проявляют роста в условиях наличия молекулярного кислорода, но некоторые виды могут проявлять аэротолерантность. Veillonella не расщепляют углеводы, а вместо этого используют метаболиты молочнокислых бактерий, такие как лактат, превращая его в пропионат, ацетат и другие короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК). Это делает их важными участниками межбактериального взаимодействия. Veillonella — один из характерных представителей респираторного микробиома, особенно в верхних дыхательных путях. Однако при изменении состава микробиоты (например, при ХОБЛ) количество этих бактерий может увеличиваться. Клеточные стенки данных бактерий содержат липополисахариды (ЛПС), способные активировать через толл-подобные рецепторы 4-го типа (Toll-like receptor 4 — TLR4) и запускать воспалительный каскад, стимулируя выработку интерлейкина (interleukin — IL) 1β и IL-6, что усиливает ответ T-хелперов 17-го типа (T-helper type 17 cells — Th17). Veillonella могут участвовать в синергизме с другими микроорганизмами, такими как Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis, что усиливает хроническое воспаление в легких [4]. Bacteroides — это род грамотрицательных облигатно-анаэробных бактерий, относящихся к семейству Bacteroidaceae. Они являются доминирующими представителями микробиома человека, но также встречаются в респираторном тракте. Входят в тройку бактерий-комменсалов, способствующих образованию фиброза посредством MyD88-зависимой передачи сигналов от рецептора IL-17 через бактериальные экзосомы [5]. В норме Bacteroides в микробиоме легких обеспечивают поддержание гомеостаза, их метаболиты КЦЖК регулируют активность Т-регуляторных клеток, снижая чрезмерное воспаление, продуцируют бактерицины, угнетающие рост условно-патогенных бактерий, и способствуют укреплению эпителиального слоя за счет секреции IgA клетками памяти слизистой оболочки, выработки слизи бокаловидными клетками [6, 7].

При ХОБЛ и других хронических заболеваниях респираторного тракта наблюдается изменение микробиоты легких, включая снижение уровня Bacteroides и рост патогенных бактерий (H. influenzae, Moraxella catarrhalis). Это может приводить к усилению воспаления за счет снижения продукции противовоспалительных КЦЖК и к потере барьерной функции слизистой, что делает дыхательные пути уязвимыми для инфекций. ЛПС Bacteroides могут активировать TLR4, TLR2, но менее выраженно, чем у других грамотрицательных бактерий. Их экзополисахариды, такие как полисахарид A, стимулируют Т-регуляторные клетки, подавляя воспаление. Кроме того, Bacteroides обладают антагонистическим действием в отношении патогенных микроорганизмов, подавляя их рост за счет конкуренции за питательные вещества и выработки антимикробных соединений. Нарушение этого антагонизма при дисбиозе способствует колонизации дыхательных путей патогенными микроорганизмами, что усугубляет течение ХОБЛ [5].

Род Prevotella включает облигатно-анаэробные бактерии, преимущественно заселяющие ротовую полость, кишечник и респираторный тракт. Prevotella играет важную роль в регуляции иммунного ответа благодаря способности продуцировать КЦЖК, такие как бутират, пропионат и ацетат, обладающие противовоспалительными свойствами. Однако при дисбиозе Prevotella может способствовать развитию хронического воспаления и повреждению легочной ткани за счет активации TLR4 и увеличения продукции иммунокомпетентными клетками дыхательных путей IL-8, привлекающего нейтрофилы [8].

Выраженными провоспалительными свойствами обладает вид Prevotella melaninogenica. Иммунный ответ, опосредованный данным видом, увеличивает выработку нескольких провоспалительных цитокинов в жидкости бронхоальвеолярного лаважа легких, включая фактор некроза опухоли α (tumor necrosis factor alpha — TNF-α), IL-6, IL-1α и интерферон гамма (interferon gamma — IFNγ), а также моноцитарный хемоаттрактантный белок 1 (monocyte chemoattractant protein 1 — MCP-1) и макрофагальный воспалительный белок 2 (macrophage inflammatory protein 2 — MIP-2), основной хемоаттрактант нейтрофилов. Эти данные указывают на то, что воздействие P. melaninogenica вызывает провоспалительную реакцию в легочной ткани, связанную с повышенным привлечением и активацией нейтрофилов.

Alistipes — род анаэробных бактерий семейства Rikenellaceae, преимущественно обитающих в кишечнике, однако выявляется и в легких при различных патологических состояниях. При ХОБЛ наблюдается дисбиотическое изменение легочного микробиома, при котором Alistipes может играть двойственную роль, аналогично своим проявлениям при других воспалительных заболеваниях. Показано, что некоторые виды Alistipes могут высвобождать внешние мембранные везикулы (ВМВ), обогащенные липопротеинами и ЛПС. ВМВ проникают в легочную ткань и усиливают ответы TLR4/TLR2, повышая выработку IL-17B, по аналогии с механизмами, описанными для Bacteroides и Prevotella при фиброзе. ЛПС и ВМВ активируют TLR-сигнал в макрофагах, способствуя экспрессии IL-17B, который далее способствует миграции и привлечению Th17-клеток. IL-17A и IL-17B усиливают экспрессию генов, кодирующих цитокины: гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (granulocytecolony-stimulating factor — G-CSF), гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (granulocyte-macrophagecolony-stimulatingfactor — GM-CSF) и IL-6, ответственные за нейтрофильное воспаление и хроническую деструкцию тканей. Расширение пула нейтрофилов, продукция молекул перекисного окисления липидов и факторов ремоделирования легочной ткани приводят к утяжелению течения ХОБЛ.

Akkermansia — облигатно-анаэробная грамотрицательная бактерия, основная представительница рода Akkermansia, принадлежащего к типу Verrucomicrobia. Она играет ключевую роль в поддержании целостности эпителиального барьера за счет ферментации слизи в кишечнике и продукции КЦЖК. Снижение ее концентрации в кишечнике связывают с воспалительными заболеваниями, включая хронические респираторные патологии. Akkermansia может влиять на иммуномодуляцию путем регуляции продукции муцинов и стимуляции Treg-клеток, тем самым снижая воспаление, в том числе в дыхательных путях [9].

В двух независимых друг от друга исследованиях сообщается про устранение провоспалительных процессов в легких мышей после перорального введения инактивированного нагреванием штамма A. muciniphila, выделенного из фекалий здоровых корейцев [10, 11]. Механизм противовоспалительного действия сопровождался повышением концентрации КЦЖК в кале совместно с повышением уровня маркеров, связанных с барьерной функцией кишечника, включая глубину крипт, количество бокаловидных клеток и гены, кодирующие белки плотных контактов (tight junction protein 1 — TJP1, или ZO-1), окклюдин (occludin — OCLN) и клаудин-1 (claudin-1 — CLDN1). КЦЖК могут играть важнейшую роль в стимулировании дифференцировки бокаловидных клеток, выработки слизи и экспрессии белков плотных контактов в криптах толстой кишки, что, в свою очередь, стабилизирует целостность эпителия и улучшает барьерную функцию кишечника [9]. A. muciniphila влияет на продукцию IL-10 и IL-12, изменяя баланс Th1/Th2-клеток и подавляя Th17-опосредованное воспаление. Это важно в контексте ХОБЛ, где преобладание IL-17B усиливает фиброз легких [5]. В исследованиях показано, что A. muciniphila снижает уровни IL-6 и IL-8 — ключевых провоспалительных цитокинов при ХОБЛ, ограничивая миграцию нейтрофилов и макрофагов в легочную ткань [12].

Род Haemophilus включает как комменсальные, так и патогенные виды, такие как H. influenzae, играющие важную роль в патогенезе ХОБЛ. H. influenzae способен индуцировать хроническое воспаление в легких за счет продукции ЛПС, активирующих TLR4 и индуцирующих высвобождение провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-8, TNF-α). Он также способствует разрушению эпителиального барьера и подавлению местного иммунитета, что увеличивает восприимчивость к бактериальным и вирусным инфекциям.

Основные молекулярные механизмы включают взаимодействие патогена с иммунной системой и структурными клетками дыхательных путей, что приводит к дисрегуляции врожденного и адаптивного иммунного ответа. При инфицировании H. influenzae активируется TLR2, что запускает сигнальные пути ядерного фактора каппа B (nuclear factor kappa B — NF-κB) и активированной митогеном протеинкиназы (mitogen-activated proteinkinase — MAPK) в эпителиальных клетках, индуцируя выработку провоспалительных цитокинов, таких как IL-1β, IL-8 и TNF-α. Однако в условиях ХОБЛ сигнальные пути NF-κB подвергаются ингибированию при воздействии табачного дыма, что снижает экспрессию антимикробных пептидов, включая β-дефензин-2 (humanbeta-defensin 2 — hBD-2) и S100A7 (псориазин), необходимых для эффективной бактериальной элиминации [13]. Одновременно сохраняется высокая экспрессия IL-8, поддерживающая нейтрофильное воспаление. Дисфункция эпителиальных клеток при ХОБЛ связана с нарушением транслокации NF-κB в ядро и снижением экспрессии гена ядерного фактора каппа — легкого полипептида, ингибитора В-клеток Z (nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor zeta — NFKBIZ), необходимого для индукции антимикробных пептидов, что усугубляет бактериальную колонизацию. H. influenzae продуцирует липоолигосахариды, активирующие каспазу 1 и инфламмасому (inflammasome NACHT LRR and PYD domains-containingprotein 3 — NLRP3), способствуя секреции IL-1β, усиливающего воспаление и повреждение ткани [14]. Кроме того, бактерия экспрессирует протеазы, разрушающие иммуноглобулины, включая IgA, и ингибирует переключение класса B-клеток на продукцию IgG1, что снижает эффективность опсонизации и фагоцитоза. Снижение уровня IgG1 в бронхоальвеолярной жидкости у инфицированных пациентов коррелирует с повышенной частотой обострений. Роль H. influenzae также связана с индукцией экспрессии матриксных металлопротеиназ 9 и 12, которые разрушают внеклеточный матрикс и способствуют ремоделированию дыхательных путей. Взаимодействие H. influenzae с макрофагами через триггерный рецептор 1, экспрессируемый на миелоидных клетках (triggering receptor expressed on myeloid cells 1 — TREM-1), и кластер дифференцировки 14 (cluster of differentiation 14 — CD14) усиливает продукцию реактивных форм кислорода и азота, вызывая окислительный стресс и гибель клеток, что приводит к дальнейшему высвобождению воспалительных медиаторов и усилению повреждения ткани. Таким образом, инфекция H. influenzae в легких пациентов с ХОБЛ является не только триггером обострений, но и одним из основных факторов, поддерживающих хроническое воспаление и ремоделирование дыхательных путей через сложные биохимические и молекулярные взаимодействия [15].

Род Butyricimonas относится к анаэробным бактериям семейства Porphyromonadaceae, обитающим в кишечнике, продуцирующим масляную кислоту, ключевой метаболит КЦЖК, обладающую противовоспалительными свойствами. Снижение уровня Butyricimonas при дисбиозе может приводить к усилению воспаления за счет нарушения регуляции Treg-клеток и увеличения продукции провоспалительных цитокинов. В ряде исследований было показано, что данный род бактерий вовлечен в функционирование оси «кишечник — легкие», что теоретически может приводить к активации провоспалительных процессов при ХОБЛ. Масляная кислота, выделяемая Butyricimonas, связывается со связанным с G-белком рецептором 41 (G-protein-coupled receptor 41 — GPR41) и GPR43 на макрофагах и дендритных клетках, снижая выработку провоспалительных цитокинов (IL-1β, TNF-α, IL-6) и стимулируя продукцию IL-10. При ХОБЛ снижение концентрации Butyricimonas ассоциируется с уменьшением содержания масляной кислоты, что нарушает толерантность к микробам и усиливает воспаление [16].

Заключение

Проведенное исследование выявило статистически значимые различия в составе легочной микробиоты у пациентов с ХОБЛ по сравнению со здоровыми лицами. Для микробиоты при ХОБЛ характерно количественное снижение микроорганизмов родов Bacteroides, Prevotella, Alistipes, Akkermansia и Butyricimonas, а также увеличение численности Veillonella и Streptococcus. Эти изменения сопровождаются усилением воспалительных маркеров (СРБ, СОЭ, лейкоциты) и коррелируют с тяжестью клинических проявлений, включая дыхательную недостаточность. Полученные данные подтверждают участие легочной микробиоты в патогенезе ХОБЛ и подчеркивают ее потенциал как диагностического и терапевтического маркера, особенно в контексте регуляции иммунного ответа и воспаления.

Сведения об авторах:

Нечукин Глеб Романович — студент 6-го курса лечебного факультета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России; 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10; ORCID iD 0000-0001-6411-3520

Хрипченко Анастасия Дмитриевна — студентка 6-го курса лечебного факультета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России; 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10; ORCID iD 0009-0008-1177-3363

Смольянинова Анастасия Сергеевна — студентка 6-го курса лечебного факультета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России; 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10; ORCID iD 0009-0008-1730-3469

Лагутина Светлана Николаевна — к.м.н., ассистент кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России; 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10; ORCID iD 0000-0003-3730-5265

Есина Елена Юрьевна — д.м.н, профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России; 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10; ORCID iD 0000-0001-7048-9428

Добрынина Ирина Сергеевна — к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России; 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10; ORCID iD 0000-0002-4849-0200

Скуратова Ольга Сергеевна — ассистент кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России; 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10; ORCID iD 0000-0002-1471-8967

Контактная информация: Скуратова Ольга Сергеевна, e-mail: prokopova15@mail.ru

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 03.03.2025.

Поступила после рецензирования 26.03.2025.

Принята в печать 18.04.2025.

About the authors:

Gleb R. Nechukin — 6th year medical student, N.N. Burdenko Voronezh State Medical University; 10, Studencheskaya str., Voronezh, 394036, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-6411-3520

Anastasia D. Khripchenko — 6th year medical student, N.N. Burdenko Voronezh State Medical University; 10, Studencheskaya str., Voronezh, 394036, Russian Federation; ORCID iD 0009-0008-1177-3363

Anastasia S. Smolyaninova — 6th year medical student, N.N. Burdenko Voronezh State Medical University; 10, Studencheskaya str., Voronezh, 394036, Russian Federation; ORCID iD 0009-0008-1730-3469

Svetlana N. Lagutina — C. Sc. (Med.), Assistant Professor of the Department of Outpatient Therapy, N.N. Burdenko Voronezh State Medical University; 10, Studencheskaya str., Voronezh, 394036, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-3730-5265

Elena Yu. Yesina — Dr. Sc. (Med.), Professor of the Department of Outpatient Therapy, N.N. Burdenko Voronezh

State Medical University; 10, Studencheskaya str., Voronezh, 394036, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-7048-9428

Dobrynina Irina Sergeevna — C. Sc. (Med.), Associate Professor of the Department of Outpatient Therapy, N.N. Burdenko Voronezh State Medical University; 10, Studencheskaya str., Voronezh, 394036, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-4849-0200

Olga S. Skuratova — Assistant Professor at the Department of Outpatient Therapy, N.N. Burdenko Voronezh State Medical University; 10, Studencheskaya str., Voronezh, 394036, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-1471-8967

Contact information: Olga S. Skuratova, e-mail: prokopova15@mail.ru

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 03.03.2025.

Revised 26.03.2025.

Accepted 18.04.2025.

Информация с rmj.ru