Ретроспективное наблюдательное исследование ДРАйВ (Действенная и Рациональная Анальгезия: Выбор)

Содержание статьи

Введение

Эффективное лечение острой боли — одна из принципиально важных клинических задач, которые приходится решать врачам самых разных специальностей в своей повседневной работе [1]. Согласно данным Росздравнадзора за 2016 г. в нашей стране за медицинской помощью обратились около 5 млн человек с переломами костей позвоночника и конечностей. За этот же период выявлено около 19,5 млн больных, страдающих заболеваниями костно-мышечной системы [2]. Очевидно, что подавляющее большинство этих пациентов испытывали боль и нуждались в адекватной анальгетической терапии.

Эффективное обезболивание направлено на максимально полное уменьшение страданий, повышение качества жизни пациента и предупреждение хронизации боли. С этой целью для купирования острой боли необходимо использовать наиболее действенные средства, позволяющие добиться существенного улучшения в ближайшие часы и дни после начала лечения [3–5].

В настоящее время в отечественную медицинскую практику вошел новый анальгетический препарат из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) — быстрорастворимый порошок диклофенака калия в виде саше (ДКС) [6]. Это лекарственное средство обладает высокой биодоступностью и быстродействием: максимальная концентрация (Сmax) в плазме достигается уже через 10 мин после перорального приема раствора ДКС. Клинические испытания, проведенные за рубежом, подтверждают высокий анальгетический потенциал этого препарата [7–11]. Представляется, что ДКС может стать действенным средством для лечения острой интенсивной боли, связанной с травмами, а также с заболеваниями суставов и позвоночника. Однако до настоящего времени в нашей стране не проводились масштабные клинические исследования, позволяющие оценить лечебный потенциал и безопасность этого препарата.

Цель исследования: определить эффективность и безопасность ДКС при острой боли, вызванной скелетно-мышечными заболеваниями.

Материал и методы

Для изучения результатов использования ДКС в реальной клинической практике было проведено наблюдательное многоцентровое неинтервенционное исследование ДРАйВ (Действенная и Рациональная Анальгезия: Выбор). В ходе этого исследования выполнялась ретроспективная оценка 3-дневного применения ДКС (Диалрапид) у пациентов, испытывавших острую боль, связанную с заболеваниями скелетно-мышечной системы. Поскольку исследование носило неинтервенционный характер, выбор терапии осуществлялся лечащим врачом на основании существующих клинических рекомендаций, стандартов оказания медицинской помощи и инструкции по использованию ДКС, представленной фирмой-производителем.

Проводился анализ заполненных исследовательских карт, в которых содержалась информация о законченных случаях 3-дневного использования ДКС. Выраженность боли оценивали по числовой рейтинговой шкале (ЧРШ), на которой 0 пунктов соответствовало отсутствию боли, 10 пунктов — непереносимой боли.

Критерии включения: возраст 18 лет и старше; интенсивная боль (≥7 пунктов по ЧРШ), связанная с обострением остеоартрита (ОА) коленного или тазобедренного сустава, острой неспецифической болью в спине (НБС) в поясничном и/или шейном отделе; продолжительность боли ≤14 дней; наличие информированного согласия больного на участие в исследовании / обработку личной информации.

Критерии исключения: противопоказания для назначения НПВП; тяжелое состояние, требующее расширенного диагностического поиска, комплексной терапии и/или хирургического вмешательства; при НБС — наличие явных признаков радикулопатии; тяжелые функциональные нарушения, препятствующие повторному визиту.

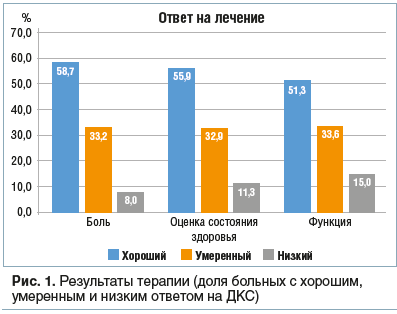

В ходе исследования оценивалась эффективность лечения по динамике интенсивности боли, при проведении оценки общего состояния здоровья и функциональных нарушений (по ЧРШ 0–10 пунктов). При этом определялось число пациентов с «хорошим» (улучшение ≥50%), «умеренным» (улучшение от 20% до 50%) и «низким» (улучшение <20%) ответом на лечение. Также оценивалась частота всех нежелательных реакций (НР), которые возникали в ходе лечения ДКС.

Полученные данные вносились в анонимную исследовательскую карту, которая заполнялась после окончания 3-дневного курса приема ДКС. Собранные фирмой — производителем препарата исследовательские карты были предоставлены авторам настоящей работы для статистической обработки и оценки полученных результатов.

Для выполнения статистического анализа применялась программа SPSS 17.0. Количественные данные в работе представлены в виде M±σ, качественные данные — в виде процентного отношения. При сравнении количественных значений был использован критерий Уилкоксона для связанных выборок, качественных параметров — точный тест Фишера. Для оценки влияния ряда клинических факторов на эффективность лечения использовался параметр отношения шансов (ОШ). Различия показателей считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты исследования

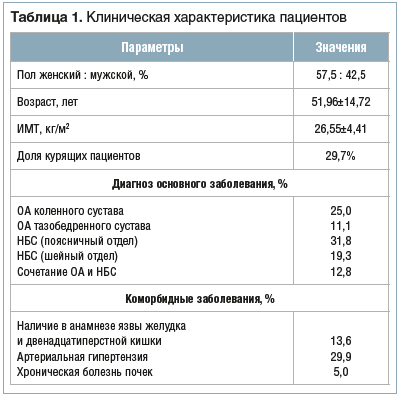

Был проведен анализ 7300 заполненных исследовательских карт, в которых содержалась информация о законченных случаях 3-дневного использования ДКС. Клиническая характеристика больных, получавших ДКС, представлена в таблице 1.

Большинство пациентов испытывали боль в спине (61,1%). Многие больные имели коморбидные заболевания, которые могли повлиять на развитие НР (табл.1). Следует отметить, что 37,0% пациентов для профилактики осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) получали ингибиторы протонной помпы (ИПП). После 3-дневного курса ДКС было отмечено существенное улучшение состояния у большинства пациентов. На рисунке 1 представлено число пациентов с различным ответом на лечение. Так, значительное (≥50%) уменьшение боли, улучшение общего состояния здоровья и снижение функциональных нарушений отмечались более чем у половины пациентов. Недостаточный ответ на терапию в отношении купирования боли был отмечен лишь у 8% пациентов.

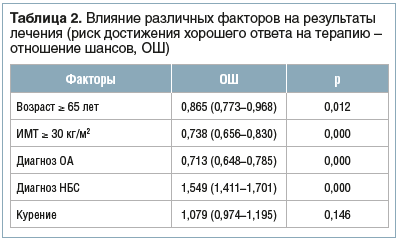

Было проведено изучение ряда факторов, которые могли повлиять на результаты лечения. С этой целью была рассчитана вероятность достижения «хорошего» ответа на ДКС у лиц, имевших указанные факторы. Полученные результаты представлены в таблице 2.

Согласно полученным данным пожилой возраст, ожирение и диагноз ОА ассоциировались с менее значимым ответом на ДКС.

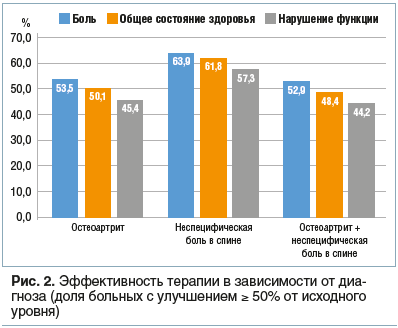

Результат лечения существенно зависел от диагноза (рис. 2). По уровню снижения боли, оценке общего самочувствия и динамике функциональных нарушений эффективность ДКС была достоверно выше у лиц с НБС (p<0,001).

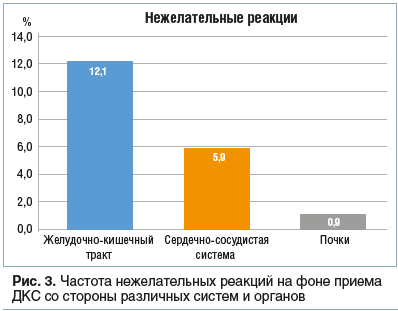

Частота НР на фоне приема ДКС представлена на рисунке 3. Со стороны ЖКТ в основном отмечались гастралгии и диспепсия, со стороны сердечно-сосудистой системы — развитие или дестабилизация АГ, со стороны почек — отеки. При этом не было отмечено угрожающих жизни осложнений или случаев прерывания лечения из-за НР.

Частота НР была существенно выше у лиц, которые исходно имели коморбидную патологию. Так, у пациентов с язвенным анамнезом частота диспепсии и гастралгий составила 36,0%, у лиц с АГ частота повышения АД составила 17,0%, отеки были отмечены у 16,4% пациентов с ХБП.

Обсуждение

Статистический анализ полученных данных демонстрирует высокий терапевтический потенциал ДКС. Более половины пациентов с исходно выраженной острой болью, связанной с ОА и НБС, отметили после 3-дневного приема ДКС значительное улучшение (на 50% и более): снижение интенсивности боли, выраженности функциональных нарушений и улучшение общего состояния здоровья.

Конечно, результаты открытых наблюдательных исследований следует рассматривать с определенной осторожностью. Как показывает опыт, высокая эффективность терапии, которая отмечается в таких работах, в определенной степени связана с надеждами больных на новый, не использовавшийся ранее препарат. Следует отметить, что в ходе рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) даже применение плацебо обеспечивает существенное улучшение у 15–30% пациентов с острой и хронической болью [12, 13].

Тем не менее проведение открытых наблюдательных исследований считается важным элементом оценки терапевтической ценности любого НПВП. Зарубежные коллеги широко практикуют проведение масштабных исследований, подобных исследованию ДРАйВ. В частности, такие исследования проводились для изучения эффективности и безопасности ацеклофенака [14], кетопрофена [15], мелоксикама [16], целекоксиба [17], этодолака [18] и др. Открытые наблюдательные исследования, в которых новый препарат назначается большому числу пациентов с различной патологией, позволяют изучить его эффективность в реальной практике, увидеть особенности его действия при отдельных заболеваниях и клинических ситуациях, а также оценить безопасность терапии на большом материале, что дает возможность выявлять относительно редкие, потенциально опасные НР. Кроме этого, наблюдательные исследования позволяют большому числу практикующих врачей приобрести личный опыт работы с новым лекарством, самостоятельно оценить его достоинства и недостатки, а также сравнить с уже имеющимися лекарственными средствами.

С другой стороны, хороший результат применения ДКС определяется использованием одного из наиболее эффективных НПВП — диклофенака калия, в полной терапевтической дозе (150 мг/сут), в виде лекарственной формы, обеспечивающей максимально быстрое всасывание и достижение пиковой концентрации в крови. Это истинная «рапидная» (быстрая) фармакологическая форма: лечебный эффект наступает уже через 5 мин, а Сmax действующего вещества в плазме крови достигается в среднем через 10 мин после перорального приема. Длительность обезболивания после однократного приема ДКС составляет 12 ч. Согласно данным нескольких фармакологических исследований по своему быстродействию новый препарат значительно превосходит обычные таблетки диклофенака калия и не уступает инъекционной форме диклофенака для внутримышечного введения [19, 20].

Следует отметить, что диклофенак был и остается «золотым стандартом» эффективности НПВП [21, 22]. Это подтверждает работа А. van Walsem et al. [23], выполнивших метаанализ 176 РКИ длительностью от 6 до 12 нед. (n=146 524), в которых диклофенак 100–150 мг/сут сравнивался с целекоксибом 200 мг, напроксеном 1000 мг, ибупрофеном 2400 мг, эторикоксибом 60 мг, парацетамолом 4000 мг и плацебо при ОА и ревматоидном артрите. Было показано, что диклофенак достоверно превосходил плацебо и другие НПВП по таким параметрам, как динамика выраженности боли, общая оценка активности болезни пациентом и прерывание лечения из-за низкой эффективности.

Недавно R. Moore и S. Derry [24] представили метаанализ 8 РКИ, в которых оценивалось действие диклофенака калия при острой послеоперационной боли и дисменорее (n=1809). Индекс NNT (numbers needed to treat — число больных, которых надо пролечить для получения заданного отличия от плацебо) для уменьшения боли ≥50% составил для дозы 50 мг 2,2 (95% ДИ 1,9–2,6). Это свидетельствует о достаточно высокой эффективности препарата. При этом, как и в нашей работе, не было отмечено серьезных НР.

В настоящее время имеются убедительные доказательства высокого терапевтического потенциала ДКС при мигрени, острой боли, связанной со стоматологическими операциями и дисменореей [7–11].

В ходе проведенного анализа было отмечено, что ДКС более эффективен у пациентов с НБС, чем с ОА. Очевидно, это объясняется различием в патогенезе данных заболеваний. Если в первом случае причинами появления острой боли являются перенапряжение и микротравмы мышц и связок позвоночника [25], то при ОА боль связана с хроническим воспалением и деструктивными процессами в различных тканях пораженного сустава [26, 27]. Вероятно, добиться существенного улучшения при ОА за 3 дня лечения удалось у меньшего числа пациентов, поскольку для развития выраженного противовоспалительного эффекта НПВП требуется более длительная терапия. С другой стороны, быстрое и значительное улучшение состояния больного ОА на фоне короткого курса НПВП (на фоне приема ДКС оно было достигнуто у 53,5% больных) создает предпосылки для дальнейшего успешного использования более безопасных способов лечения: локальных форм НПВП, медленнодействующих противовоспалительных средств, немедикаментозных методов терапии.

Менее высокая эффективность лечения ДКС у пациентов ≥65 лет может объясняться естественным замедлением репаративных процессов, множественной патологией скелетно-мышечной системы и коморбидными заболеваниями, которые закономерно чаще встречаются у лиц пожилого возраста [28, 29].

Мы также отметили менее значимый ответ на прием ДКС у пациентов с избыточной массой тела (ИМТ ≥30 кг/м2). Это может объясняться тем, что избыточная масса тела (как следствие метаболических нарушений), с одной стороны, приводит к повышению нагрузки на суставы и позвоночник, с другой — ассоциируется с системной воспалительной активностью, связанной с гиперпродукцией адипокинов и других провоспалительных цитокинов жировой тканью [30, 31]. Эти факторы, вероятно, снижают эффективность применения НПВП и должны учитываться при проведении анальгетической терапии.

Менее значимые результаты применения НПВП у пациентов пожилого возраста, страдавших ОА и имевших избыточный вес, были отмечены в наших предшествующих исследованиях.

Следует отметить относительно низкую частоту осложнений при использовании ДКС. Так, гастралгии и диспепсия были зафиксированы у 12,1%, развитие или дестабилизация артериальной гипертензии — у 5,9%, отеки — у 0,9% пациентов. Хотя многие больные имели язвенный анамнез и АГ, серьезные НР со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистой системы отмечены не были. Это может объясняться коротким периодом использования ДКС, благоприятными фармакологическими свойствами изучаемого препарата и успешной профилактикой осложнений (37,0% больных получали ИПП).

Диклофенак, хотя и является неселективным ингибитором циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), характеризуется относительно хорошей переносимостью. Это подтверждает метаанализ 280 РКИ, где НПВП сравнивались с плацебо (n=124 513), и 474 РКИ, где разные НПВП сравнивались между собой (n=229 296). Согласно проведенным расчетам диклофенак, ибупрофен и селективные ЦОГ-2 ингибиторы (которые рассматривались как общая группа), имеют близкий риск кардио- и цереброваскулярных осложнений. Только напроксен демонстрировал низкий кардиоваскулярный риск. В то же время напроксен и ибупрофен показывали гораздо большую частоту серьезных осложнений со стороны ЖКТ, чем диклофенак и коксибы: ОШ 4,22, 3,97, 1,89 и 1,81 соответственно [32].

Таким образом, на основании анализа представленных для оценки 7300 исследовательских карт можно сделать вывод о высокой эффективности 3-дневного курса ДКС, использование которого позволило добиться значительного улучшения у пациентов с ОА и НБС, испытывавших интенсивную острую боль. Полученные данные также свидетельствуют о хорошей переносимости ДКС. В целом ДКС может быть рекомендован для широкого использования в реальной клинической практике как действенное и относительно безопасное средство для лечения острой скелетно-мышечной боли.

Информация с rmj.ru