Содержание статьи

Введение

Социально-экономические и медицинские затраты на лечение и реабилитацию больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) неуклонно растут, что является значимым стимулом для исследований по оптимизации ведения пациентов с данным заболеванием [1–3]. Известно, что главным критерием эффективности терапии ХСН является снижение риска смерти и частоты повторных госпитализаций по поводу ее декомпенсации [4]. Пациенты, госпитализированные с острой декомпенсацией сердечной недостаточности (ОДСН), в течение 90 дней после выписки характеризуются высоким риском неблагоприятного исхода и повторной госпитализации [5]. Повторная госпитализация, в свою очередь, является независимым фактором риска общей смертности у пациентов с ХСН, наряду с пожилым возрастом, мужским полом, низкими значениями систолического артериального давления, скорости клубочковой фильтрации, гемоглобина и фракции выброса левого желудочка, а также отсутствием назначения β-адреноблокаторов и ингибиторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы [5].

Хорошо известно, что недостаточная приверженность пациентов с ХСН назначенному лечению является одной из независимых причин повторных госпитализаций больных с ОДСН [6]. По данным некоторых исследований, представленных в обзоре В.Н. Лариной и соавт. [6], до 60% пациентов с ХСН не следуют врачебным рекомендациям, что сопряжено с неблагоприятным течением заболевания, снижением толерантности к физической нагрузке, ухудшением качества жизни, высоким риском госпитализаций и летальности.

Существуют прямые и косвенные методы оценки приверженности пациентов назначенной терапии. К прямым методам относятся непосредственное наблюдение и врачебный контроль приема пациентом лекарственного препарата в его количественном измерении, оценка концентрации препаратов и их метаболитов в различных биологических жидкостях пациента (моча, кровь, слюна), мониторинг приема лекарственных препаратов микросенсором. Это позволяет врачу отслеживать соблюдение режима приема препаратов, а также, при необходимости, создать систему напоминания для пациента, срабатывающую при пропуске приема лекарства. К косвенным способам оценки приверженности относятся: анкетирование, опросы, интервьюирование, оценка дневников самоконтроля пациентов, подсчет использованного препарата в упаковках, учет выписанных и реализованных рецептов, оценка ответа различных функциональных и биохимических маркеров-мишеней для лекарственных препаратов и клинического ответа пациентов, использование встроенных электронных чипов в упаковки препарата (система pop-it sense). Прямые методы имеют определенные преимущества, такие как точность или объективность, в то же время они являются дорогостоящими и трудновоспроизводимыми в условиях рутинной практики [7].

К сожалению, «золотого стандарта» оценки комплаентности с высоким уровнем специфичности на данный момент не существует. Не регламентирован опросник для оценки приверженности медикаментозной терапии у пациентов с ХСН. Среди десятка методов диагностики и контроля того, как пациенты соблюдают врачебные рекомендации по приему лекарственных препаратов и изменению образа жизни, нет ни одного, лишенного недостатков, и с высокой точностью дающего ответы на данные вопросы.

Цель исследования: изучить клинико-анамнестические данные пациентов с ОДСН и оценить приверженность медикаментозному лечению на основании анализа различных опросников.

Материал и методы

В исследование было включено 50 пациентов с подтвержденным диагнозом ХСН, госпитализированных в связи с ОДСН в отделение неотложной кардиологии № 2 ГБУЗ «КККД» в 2021 г. Исследование одобрено этическим комитетом (выписка из протокола № 255 от 11.11.2020), все пациенты подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Средний возраст пациентов составил 70,9±12 лет, доля больных мужского пола — 34% (n=17).

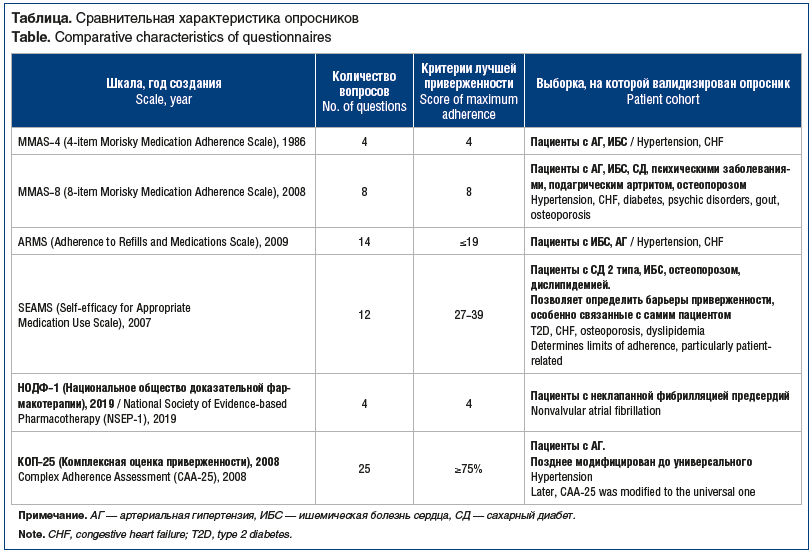

В стационаре после стабилизации состояния на фоне назначенного лечения пациентам было предложено заполнить комплект анкет, включающий опросники Мориски — Грина (MMAS-4 [8] и MMAS-8 [9]), ARMS [10], SEAMS [11], НОДФ-1 [12], КОП-25 [13], для оценки приверженности пациентов терапии на догоспитальном этапе. Для данного исследования были отобраны опросники, разработанные и валидизированные для пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями. Характеристика использованных опросников приведена в таблице.

Анализ полученных результатов выполняли с помощью программы Statistica 6 и специальных программных продуктов с приложениями MS Office. Для количественной характеристики исследуемых показателей использовали значения средней (M) и ее ошибки (m). Проверка на нормальность распределения измеряемых переменных осуществлялась на основе теста Колмогорова — Смирнова. Достоверность различий изучаемых показателей в сравниваемых группах устанавливали по критерию Стьюдента (t>2, p<0,05). Статистическая значимость различий оценивалась по непарному t-критерию Стьюдента. Для отклонения нулевой гипотезы (отсутствие различий) принимались уровни статистической значимости p<0,05.

Результаты исследования

В данном исследовании наиболее частыми причинами ОДСН у пациентов были тахисистолическая форма фибрилляций предсердий на фоне ишемической болезни сердца (ИБС) — 62%, декомпенсированные пороки клапанов сердца — 14% и острые формы ИБС без сопутствующих нарушений ритма сердца — 8%, на прочие причины пришлось 16% всех случаев.

В анамнезе у 45 (90%) пациентов была артериальная гипертензия (АГ), 12 (25%) больных ранее перенесли инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения было у 9 (18%) пациентов, тромбоэмболию легочной артерии перенес 1 (2%) больной . Наиболее часто встречаемыми сопутствующими заболеваниями являлись: сахарный диабет (СД) 2 типа — 36% (n=18), язвенная болезнь желудка / двенадцатиперстной кишки — 6% (n=3), хроническая обструктивная болезнь легких — 10% (n=5), онкологическое заболевание зарегистрировано у 4% (n=2). Более трети (34%) пациентов при поступлении в стационар имели признаки железодефицитной анемии разной степени тяжести. Активными курильщиками на момент поступления являлись 8% всех включенных в исследование пациентов с ОДСН.

По результатам анализа опросников приверженность медикаментозной терапии на догоспитальном этапе до развития ОДСН, послужившей поводом для госпитализации пациентов, была недостаточной. Так, β-адреноблокаторы и статины получали лишь 42% пациентов (n=21), ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) / сартаны — 42% (n=21), петлевые диуретики — 46% (n=23), антагонисты минералокортикоидных рецепторов — 22% (n=11). Препараты группы ингибиторов SGLT2 принимали только 3 пациента: 1 — в качестве терапии СД 2 типа, 2 — в составе комплексной терапии ХСН. Из 18 пациентов с ранее установленным диагнозом СД 2 типа 11,15% (n=2) не получали регулярной медикаментозной терапии, пероральные сахароснижающие препараты принимали 55,55% (n=10), инсулинотерапия проводилась 22,2% (n=4).

Важным аспектом в оценке приверженности пациентов проводимому лечению является доля лиц, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. В настоящем исследовании только 3 пациента (6% от всей выборки) были вакцинированы, а 13 (26%) уже перенесли новую коронавирусную инфекцию. Вакцинопрофилактику гриппа не получал ни один из участников данного исследования.

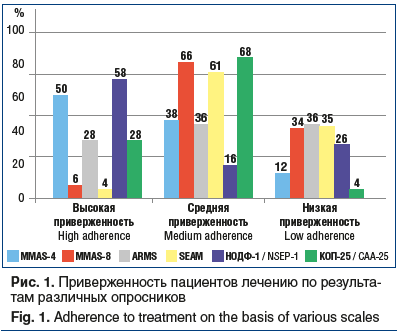

Доля пациентов, демонстрирующих максимальную приверженность проводимой терапии, варьировала от 4% до 58%: наиболее «лояльными» к низкой комплаентности пациентов оказались опросники MMAS-4 и НОДФ-1, наиболее «строгим» — SEAMS (рис. 1).

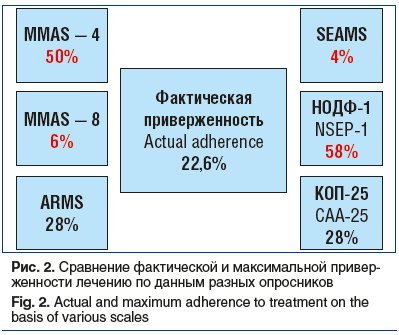

Также был проведен анализ фактической приверженности в наиболее распространенной нозологической подгруппе пациентов с ОДСН: ФП в сочетании с ИБС (n=31, 62%). Пациентам с данным диагнозом в большинстве случаев необходим прием антикоагулянтов, ИАПФ/сартанов, β-адреноблокаторов, статинов. При регулярном приеме всех 4 групп препаратов до поступления в стационар пациент считался приверженным лечению. Из 31 пациента такими были 7 больных, что соответствует 22,6%. Однако при интерпретации опросников пациентов данной подгруппы были получены разные результаты (рис. 2).

Соответствующий фактическому приему лекарственных препаратов результат был получен с помощью опросников ARMS и КОП-25. Согласно остальным опросникам уровень максимальной комплаентности значительно отличался от уровня фактической комплаентности.

Обсуждение

Низкая приверженность пациентов с ХСН назначенному лечению является глобальной проблемой. В нашем исследовании было показано, что применение различных опросников оценки приверженности медикаментозной терапии привело к получению противоречивых результатов.

Недавно было проведено исследование [14], направленное на оценку приверженности у больных, находящихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении, оказывающем неотложную помощь пациентам с АГ, ФП и ХСН. По результатам данного исследования у больных с ХСН (n=178) приверженность лекарственной терапии, оцениваемая с помощью опросника КОП-25, соответствовала низкому уровню в 26,4% случаев, среднему уровню — в 42,1%, высокому уровню — в 31,5%. В нашей работе были получены сопоставимые результаты — высокий уровень комплаентности по данным опросника КОП-25 отмечен у 28% больных.

Пилотные данные российского наблюдательного исследования COMPLIANCE [15] показали, что приверженность больных ХСН назначенной терапии в целом была неплохой. При оценке комплаентности выявлено, что общая приверженность больных по шкале НОДФ оказалась существенно ниже, чем приверженность конкретным препаратам. Ниже всего была приверженность приему ИАПФ (71%) и антагонистам минералокортикоидных рецепторов (77%), более высокая — приему β-адреноблокаторов (86%).

Результаты проспективного многоцентрового обсервационного исследования the Adherence to guideline-directed medical and device Therapy in outpAtients with HFrEF (ATA) [16], проведенного в 24 центрах в 2019 г., свидетельствуют, что из 1462 обследованных больных с ХСН доля пациентов, получавших целевые дозы лекарственных препаратов, составила 24,6% для ИАПФ/сартанов, 9,9% — для β-адреноблокаторов, 10,5% — для антагонистов минералокортикоидных рецепторов. В этой работе не использовался конкретный опросник, а регистрировался факт приема препарата. Также было отмечено, что около 40% пациентов после выписки из стационара пропускают назначаемую в течение 14 дней явку к врачу, что затрудняет процесс формирования и закрепления приверженности лечению.

Важно отметить, что в большинстве случаев комплаентность оценивается в рамках клинических исследований и ее рутинная оценка в повседневной практике не проводится, в том числе и по той причине, что она не включена в критерии качества оказания медицинской помощи при ХСН и при оформлении медицинской документации [17, 18].

Анкетирование пациентов с ХСН в отношении приверженности приема лекарственных препаратов может осуществляться средним медицинским персоналом амбулаторного звена, а также проводиться посредством электронных опросов, в том числе с применением автоматизации (система автодозвона, голосовой помощник, чат-бот). Своевременное выявление пациентов с низкой комплаентностью позволит индивидуализировать подход к их ведению, разработать персонифицированные профилактические, образовательные и мотивационные мероприятия и, таким образом, улучшить отдаленный результат лечения.

Основные перспективные методы повышения комплаентности пациентов с ХСН можно разделить на 4 группы:

Повышение информированности пациентов о цели принимаемой терапии.

Оптимизация режима приема лекарственных препаратов.

Улучшение доступности медицинской помощи и сокращение ее ожидания за счет развертывания сети амбулаторных кабинетов ХСН.

Формирование доверительных отношений врача и пациента, обеспечивающих высокую степень партнерства в достижении общих целей [7].

Также эффективными инструментами повышения комплаентности являются следующие:

Обучение пациентов (Школы по заболеваниям, информирование больных лечащим врачом; специальная литература для пациентов).

Вовлечение пациента в процесс лечения и контроля его эффективности, безопасности (дневник давления и пульса, гликемии, диуреза).

Внедрение принципов ответственного контролируемого самолечения.

Поощрение и поддержка со стороны семьи, друзей (повышает вовлеченность пациента и уровень самоконтроля).

Формирование и закрепление представлений пациента о значимости немедикаментозного лечения (модификация образа жизни: отказ от вредных привычек, рациональное питание, регулярная физическая нагрузка, нормализация сна) [7].

Особое внимание стоит уделить амбулаторным кабинетам для пациентов с ХСН, которые становятся дополнительным усилением поликлинического звена. Основной задачей сотрудников кабинета является в том числе и телефонный опрос больных, находящихся на диспансерном учете. Развитие сети кабинетов ХСН позволит избежать повторных госпитализаций и снизит нагрузку на стационарное звено. Значимая роль в этой модели оказания медицинской помощи отводится самим больным с ХСН, которые обучаются управлению своим заболеванием в формате школ, групповых занятий по физической реабилитации, переходя от патерналистской модели общения с врачом к партнерской.

Заключение

Результаты проведенного исследования подтверждают, что пациенты с ОДСН имеют низкий уровень приверженности проводимой терапии на догоспитальном этапе. Наименьшие показатели комплаентности отмечены в отношении прогноз-модифицирующей терапии. Регулярно принимали петлевые диуретики 46% пациентов, антагонисты минералокортикоидных рецепторов — 22%, ингибиторы SGLT2 — всего 6%. Применение различных опросников оценки приверженности приема лекарственных препаратов привело к получению разнородных результатов. Максимальный уровень комплаентности был отмечен при использовании опросника MMAS-4, минимальный уровень — при использовании опросника SEAMS. Проведенный дополнительный анализ выявил только 22,6% комплаентных пациентов с ХСН на фоне ИБС и ФП. Близкий к фактическому результат получен с помощью опросников ARMS и КОП-25.

Таким образом, необходимо разработать единый опросник оценки приверженности проводимой терапии у пациентов с ОДСН, способный максимально достоверно отражать комплаентность данной группы больных.

Сведения об авторах:

Окунев Игорь Михайлович — аспирант кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России; 650036, Россия, г. Кемерово,

ул. Ворошилова, д. 22А; врач-кардиолог отделения неотложной кардиологии № 2 ГБУЗ «КККД»; 650002, Россия, г. Кемерово, Сосновый б-р, д. 6; ORCID iD 0000-0001-9619-3123.

КочергинаАнастасия Михайловна — к.м.н., ассистент кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России; 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А; научный сотрудник отдела клинической кардиологии лаборатории патологии кровообращения НИИ КПССЗ; 650002, Россия, г. Кемерово, Сосновый б-р, д. 6; ORCID iD 0000-0003-3998-7028.

КашталапВасилий Васильевич — д.м.н., профессор кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России; 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А; заведующий отделом клинической кардиологии НИИ КПССЗ; 650002, Россия, г. Кемерово, Сосновый б-р, д. 6; ORCID iD 0000-0003-3729-616Х.

Контактная информация: Кочергина Анастасия Михайловна, e-mail: noony88@mail.ru.

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 12.01.2022.

Поступила после рецензирования 04.02.2022.

Принята в печать 28.02.2022.

About the authors:

Igor M. Okunev — postgraduate student of the Department of Cardiology and Cardiovascular Surgery, Kemerovo State Medical University; 22A, Voroshilov str., Kemerovo, 650029, Russian Federation; cardiologist of the Department of Emergency Cardiology No. 2, L.S. Barbarash Kuzbass Clinical Cardiological Dispensary; 6, Sosnoviy Blvd., Kemerovo, 650002, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-9619-3123.

Anastasiya M. Kochergina — C. Sc. (Med.), assistant of the Department of Cardiology and Cardiovascular Surgery, Kemerovo State Medical University; 22A, Voroshilov str., Kemerovo, 650029, Russian Federation; researcher of the Division of Clinical Cardiology of the Laboratory of Blood Circulation Disorders, Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases; 6, Sosnoviy Blvd., Kemerovo, 650002, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-3998-7028.

Vasiliy V. Kashtalap — Dr. Sc. (Med.), professor of the Department of Cardiology and Cardiovascular Surgery, Kemerovo State Medical University; 22A, Voroshilov str., Kemerovo, 650029, Russian Federation; Head of the Division of Clinical Cardiology, Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases; 6, Sosnoviy Blvd., Kemerovo, 650002, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-3729-616Х.

Contact information: Anastasiya M. Kochergina, e-mail: noony88@mail.ru.

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interests.

Received 12.01.2022.

Revised 04.02.2022.

Accepted 28.02.2022.

.

Информация с rmj.ru