Содержание статьи

Введение

Ревматоидный артрит (РА) — одно из наиболее распространенных ревматических заболеваний, проявляющееся симметричным прогрессирующим эрозивным артритом, приводящим к ранней инвалидности. Современный уровень медицины позволяет сохранить продолжительность жизни и значительно повысить ее качество у пациентов с данным заболеванием. Тактика лечения treat-to-target нацелена на достижение ремиссии болезни с использованием необходимых для этого методов терапии. Как результат, общее число пациентов с РА и их количество в состоянии ремиссии растет [1], что нацеливает внимание специалистов на реабилитацию пациентов и повышение качества их жизни.

Изучение функциональных и физических показателей пациентов с РА демонстрирует снижение возможностей осуществления трудовой деятельности, проведения досуга и самообслуживания.. Важным элементом данного процесса является не только разрушение суставов, но и снижение мышечной силы. Для описания данного процесса в медицине используются термины «саркопения» (состояние, характеризующееся прогрессирующей и генерализованной утратой мышечной массы и силы с повышением риска неблагоприятных событий, таких как ухудшение качества жизни, инвалидизация и смерть (Европейский консенсус по саркопении 2010 г.) [2]), «кахексия» (патологическое состояние, возникающее в рамках хронической патологии, связано с потерей тощей массы, при этом жировая масса (ЖМ) в начале заболевания остается неизменной или даже повышается, и это приводит к тому, что масса тела пациента может оставаться стабильной [3]). Однако патогенетические особенности РА позволяют выделить отдельную форму кахексии — ревматическую кахексию (РК), которая проявляется снижением безжировой массы (БЖМ) при нормальном или увеличенном индексе массы тела (ИМТ) [4]. В патогенезе РК играют роль несколько факторов, среди которых конституциональный, хроническое воспаление, прием лекарственных препаратов, снижение физической активности больных, мальабсорбция и ряд других [5]. Данное состояние, кроме ожидаемого влияния на качество жизни, приводит к значительному росту смертности больных, так как сочетает в себе 2 негативных состояния: непосредственно саркопению, что сопровождается двукратным повышением риска общей смертности, и относительное повышение ИМТ, что является общепризнанным фактором повышения риска сердечно-сосудистых катастроф [6]. Своевременное выявление и коррекция проводимой терапии РК способны предупредить развитие ограничений в досуговой, трудовой деятельности и самообслуживании и нацелить врачей на необходимость активной реабилитации данной группы больных, что, вероятно, снизит показатели смертности таких пациентов.

Цель работы: изучить распространенность и клинико-лабораторные характеристики РК у пациентов с РА, выявить показатели, определение которых может улучшить диагностику РК.

Материал и методы

В ретроспективное исследование было включено 110 пациентов с РА, классифицированным на основании критериев ACR/EULAR (2010). Пациенты проходили амбулаторное лечение в консультативно-диагностическом отделении ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. Зборовского» либо стационарное лечение на базе ревматологического отделения ГУЗ «ГКБСМП № 25» г. Волгограда.

Всем пациентам проводилось стандартное клинико-инструментальное и лабораторное обследование.. Дополнительно лабораторными методами определяли уровень высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ), антител к циклическим цитруллинированным пептидам (АЦЦП) — ORGENTEC Diagnostika GmbH (ФРГ, Cat. No.: ORG 301), показатели костного обмена [С-терминальный телопептид коллагена I типа (СТХ-I) — IDS GmbH (ФРГ, Cat. No.: AC-02F1), N-терминальный пропептид проколлагена I типа (P1NP) — Cloud-Clone Corp. (США, Cat. No.: SEA957Hu)], 25-гидроксикальциферол [25(ОН)D) — IDS GmbH (ФРГ, Cat. No.: AC-57F1/AC-57F2)], показатель CartiLaps/креатинина мочи — IDS GmbH (ФРГ, Cat. No.: AC-10F1), отражающий скорость разрушения суставного хряща. С помощью DEXA-денситометрии с программой Total Body на аппарате Lunar DPX GE (США) определяли композитный состав тела. РК диагностировалась при выявлении снижения индекса БЖМ ниже 10-го перцентиля и повышении индекса ЖМ выше 25-го перцентиля.. Референсные значения были взяты из работы, проведенной в итальянской популяции [7].

Статистический анализ проводили с использованием пакета программ IBM SPSS 22.0. Все количественные показатели были оценены на нормальность распределения методом Колмогорова — Смирнова и с помощью коэффициента вариации.. Все параметрические показатели представлены в виде среднего и стандартного отклонения (M±СО) и 95% доверительного интервала (95% ДИ), непараметрические — медианы и 1-го и 3-го квартилей (Me [Q1; Q3]). Внутригрупповой анализ количественных показателей проводили с использованием критериев Стьюдента или Манна — Уитни. Проведен анализ множественной логистической регрессии. Применялась процедура пошагового прямого поиска. Результаты приведены в виде отношения шансов (ОШ) и 95% ДИ. Для оценки диагностической значимости количественных признаков при прогнозировании РК, рассчитанной с помощью регрессионной модели, применяли метод анализа ROC-кривых. С его помощью определяли оптимальное разделяющее значение количественного признака, позволяющее классифицировать пациентов по степени риска наличия состояния и обладающее наилучшим сочетанием чувствительности и специфичности. Различия показателей считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты исследования

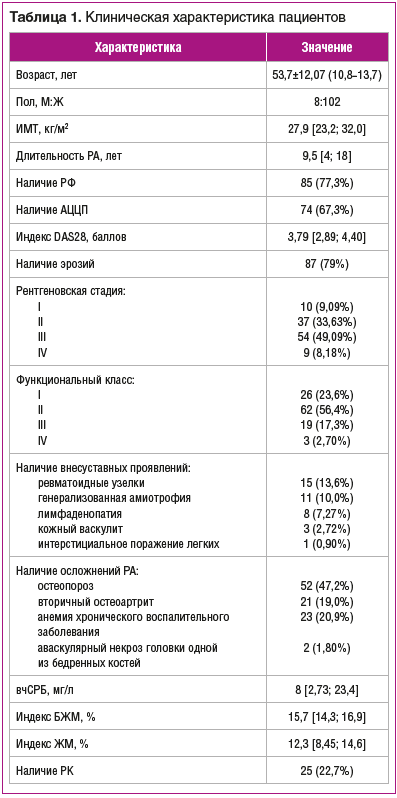

В исследовании приняли участие лица трудоспособного возраста, преимущественно женщины, с большой длительностью заболевания (85,5% пациентов имели развернутую или позднюю клиническую стадию РА). В клиническом профиле пациентов преобладали позитивность по ревматоидному фактору (РФ) и АЦЦП, умеренная степень активности заболевания, наличие эрозивного артрита, умеренное ограничение физической активности (табл. 1).

Почти у 50% пациентов выявлен остеопороз, который до исследования был диагностирован только у 5 человек. РК была диагностирована у 25 больных, что соответствует показателям, представленным в литературе [5].

Все больные получали медикаментозную терапию по поводу РА.. Базисную терапию получали 98 (89,1%) пациентов, из них 54 — метотрексат, 9 — лефлуномид, 9 — сульфасалазин, 20 — гидроксихлорохин, 2 — метотрексат + гидроксихлорохин, 4 — генно-инженерные биологические препараты (двое получали ритуксимаб + метотрексат, еще двое — инфликсимаб). Принимали глюкокортикоиды (ГК) в анамнезе 88 пациентов, и 77 из них продолжали принимать на момент исследования.

Медиана возраста в группе без РК (55,3 [47,4; 64,3] года) и с РК (51,9 [48,0; 58,2] года) статистически значимо не различалась (Z=1,27; p=0,204).

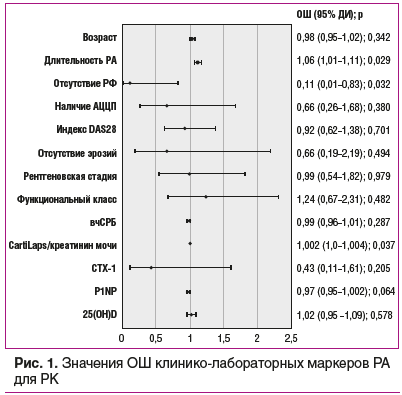

Нами было изучено влияние клинико-лабораторных показателей РА на наличие РК (рис. 1). Статистически значимыми факторами для развития РК являются длительность РА и наличие РФ. Большая длительность заболевания повышает риск развития данного состояния на 5,8%. Среди РФ-негативных пациентов РК встречалась почти в 10 раз реже (ОШ 0,11; p=0,032).

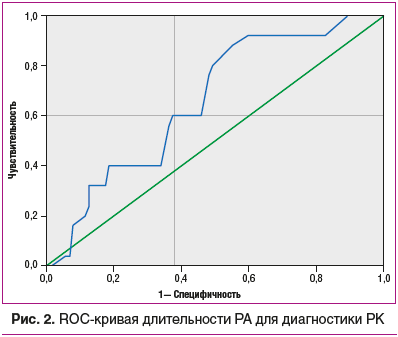

С помощью анализа ROC-кривых была построена модель, характеризующая вероятность РК в зависимости от значения длительности РА (рис. 2). Площадь под ROC-кривой составила 0,656±0,057 (95% ДИ 0,543–0,768). Построение ROC-кривой для РФ не проводилось в связи с динамическим колебанием его сывороточного уровня даже у одного пациента и с тем, что данные построения таких кривых будут недостоверными.

Пороговое значение в точке cut-off для выявления РК определялось по точке пересечения чувствительности и специфичности. Длительность РА, равная 9,5 года, обладает 60% чувствительностью и 38% специфичностью для диагностики данного состояния.

В группе с РК (n=20) медиана кумулятивной дозы ГК была статистически выше, чем в группе без РК (n=68): 8,5 [6,2; 17,5] г и 5,8 [3,6; 13,7] г соответственно (Z=-1,98; p=0,047). Длительность приема ГК в группе пациентов с РК (70 [29,5; 108,0] мес.) была статистически значимо больше, чем в группе без РК (26 [12,0; 60,0] мес..) (Z=-2,61; p=0,009). Среди пациентов, продолжавших прием ГК на момент исследования, 16 — пациенты с РК с медианной ежедневной дозой ГК 5 [4; 8] мг, а 61 — без РК с дозой ГК 8 [5; 10] мг (Z=2,58; p=0,01).

Обсуждение

По данным литературы, встречаемость РК достигает 30% [8], однако в стандартной клинической практике она диагностируется редко по причине как низкой настороженности клиницистов, так и сложности в постановке данного диагноза. В качестве методов диагностики данного состояния могут использоваться DEXA с программой Total Body и биоимпедансный анализ, малодоступность которых обусловливает трудности в интерпретации результатов. В нашей работе мы попытались выявить маркеры, позволяющие выделить группу пациентов высокого риска наличия РК, которым будет необходимо обозначенное выше дообследование.

Ожидаемым результатом стало выявление взаимосвязи РК с длительностью РА и кумулятивной дозой ГК. Хронический воспалительный процесс с высоким уровнем провоспалительных цитокинов способствует нарушению обмена как мышечной [9], так и костной ткани, что сопровождается снижением мышечной массы и силы, замедлением процессов костного ремоделирования и повышением активности костной резорбции [10]. Схожие изменения наблюдаются и при приеме ГК, хотя они обусловлены другими патогенетическими механизмами. Взаимосвязь между дозой ГК, принимаемой на момент исследования, и наличием РК можно объяснить схемой их назначения. Высокие дозы ГК используются в качестве bridge-терапии в период инициации, подбора дозы или замены базисных противоревматических или генно-инженерных биологических препаратов.. В свою очередь, низкие дозы ГК больше используются среди пациентов, длительно болеющих РА и имеющих гормонозависимость, с высокой кумулятивной дозой данных препаратов, что также подтверждено в нашем исследовании..

Интересным результатом работы является установленная связь между РК и РФ-позитивностью, но не наличием АЦЦП. Известно, что РФ-позитивная форма РА более агрессивна и сопровождается выраженным болевым синдромом и нарушением функции суставов, чем характеризуется и АЦЦП-позитивная форма болезни. Вероятно, патогенетические особенности РА, характерные для РФ-позитивной формы, больше затрагивают процессы белкового обмена. В частности, иммунные комплексы с РФ провоцируют активацию остеокластов [11] и развитие внесуставных проявлений заболевания.

Следует отметить, что проведенное исследование имело ряд методических и клинических ограничений.. Увеличение числа пациентов в группе испытуемых, дальнейшее наблюдение за ними и анализ коморбидной патологии могут выявить предикторы развития РК, что будет изучаться нами в дальнейшем.

Заключение

Таким образом, у пациентов с РА, диагностированным более 10 лет назад, целесообразно определение композитного состава тела для диагностирования РК. Настороженность к данному состоянию должна быть выше при РФ-позитивной форме артрита и длительном приеме ГК. Среди необходимых мероприятий для профилактики и лечения данного состояния следует выделить адекватную медикаментозную терапию, физические нагрузки с сопротивлением и дополнительный прием продуктов, богатых белками [12].

.

Информация с rmj.ru