Содержание статьи

Эффективность и безопасность применения макролидов в терапии

внебольничных пневмоний у детей

О. И. Пикуза*, доктор медицинских наук, профессор

А. М. Закирова*, кандидат медицинских наук

Ж. Р. Ибрагимова**

А. В. Пикуза*, кандидат медицинских наук

Л. Ф. Рашитов*, кандидат медицинских наук

* ГБОУ ВПО КГМУ МЗ РФ, Казань

** ГАУЗ ЦГКБ № 18, Казань

Внебольничная пневмония (ВП) сохраняет свою высокую распространенность в

России. Ежегодно более полутора миллионов детей наблюдается врачами по поводу ВП,

что приблизительно составляет 1% от многочисленной группы детей, переносящих

острую респираторную инфекцию [1]. Внимание исследователей многих стран обращено

на трансформацию этиологической роли возбудителей заболеваний респираторного

тракта с возрастающей значимостью атипичных патогенов, в частности

Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumoniae [2–4]. Своеобразие течения

воспалительных поражений органов дыхания, инициируемых атипичной флорой,

характеризуется склонностью к торпидности, рецидивам, скудными физикальными

изменениями в легочной ткани. Кроме того, внебольничные пневмонии, обусловленные

хламидийной инфекцией, нередко протекают с наличием труднокупируемого

бронхообструктивного синдрома [5–7]. В связи с этим диагноз ставится в

относительно поздние сроки — на 5–7 день заболевания, что приводит к более

тяжелому течению болезни, часто осложненному и с исходами в хронические

инфекционные легочные заболевания.

Одной из важных клинических проблем последних лет является проведение

рациональной антибактериальной терапии, что связано с широким распространением

резистентных к антибактериальным препаратам штаммов возбудителей, большим числом

больных с иммунодефицитными состояниями, высокой частотой смешанных инфекций.

Немаловажным следует считать и высокий риск многочисленных осложнений и побочных

эффектов подобной терапии, что заставляет искать новые возможности лечения

больных [8].

Известно, что M. pneumoniae и C. pneumoniae обладают высоким

тропизмом к эпителиальным клеткам очагов поражения и персистируют в особых

мембраноограниченных зонах эпителия, что является предпосылкой для устойчивости

возбудителей к лекарственной терапии и, нередко, причиной ее неудачи [9].

Поэтому лечение микоплазменной и хламидийной инфекций у детей представляется

сложной проблемой, и, несмотря на достигнутые успехи, по-прежнему актуален выбор

препарата макролидного ряда, отвечающего всем требованиям доказательной

медицины, оправдывающего ожидания родителей. Это в полной мере относится к

зарегистрированному в Российской Федерации препарату джозамицину (Вильпрафен

Cолютаб).

Целью настоящей работы было оценить эффективность и безопасность макролидов в

терапии внебольничных пневмоний у детей, а также удовлетворенность родителей

проводимыми терапевтическими режимами.

Критерии включения в исследование:

- дети в возрасте от 5 до 17 лет с этиологически подтвержденным диагнозом

«внебольничная пневмония» микоплазменной и хламидийной этиологии.

Критерии исключения:

- участие в другом клиническом исследовании в данный момент или в течение

последних 4 недель; - при подборе были исключены дети с сопутствующими хроническими

заболеваниями в стадии обострения; - пациенты с аллергией к антибиотикам в анамнезе;

- группа пациентов со слабоположительным результатом IgG-антительного

ответа к С. рneumoniae и микоплазменному антигену.

Пациенты и методы исследования

Работа выполнена на клинических базах кафедры пропедевтики детских болезней и

факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета ГБОУ ВПО

КГМУ МЗ РФ (Казань): педиатрическое отделение клиники медицинского университета

и детский стационар ГАУЗ ЦГКБ № 18 (Казань), радиус обслуживания которых

включает детское население города Казани, а также ООО «Клинико-диагностическая

лаборатория».

В ходе работы было проведено комплексное клинико-лабораторное и

инструментальное обследование 65 пациентов в возрасте от 6 до 17 лет из общего

количества госпитализированных детей в пульмонологическое отделение за период

2010–2014 гг. с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония», вызванной

М. рneumoniae и С. рneumoniae. В соответствии с целью исследования дети

были рандомизированы на две группы с разными режимами фармакотерапии. В 1-ю

(основную) группу численностью 36 пациентов наряду с общепринятой терапией ВП,

вызванной М. рneumoniae и С. рneumoniae, в качестве антибактериального

препарата применялся джозамицин (Вильпрафен в виде диспергируемых таблеток

Солютаб) в дозе 40–50 мг/кг/сут в 2 приема в течение 10 дней в виде раствора

(суспензии, полученной при растворении диспергируемой таблетки), не содержащего

сахара, красителей и обладающего приятным вкусом. Пациентам 2-й группы (n = 29)

— группы сравнения — назначали кларитромицин в дозе 7,5 мг/кг каждые 12 часов в

течение 10 дней.

Соматическое исследование включало тщательное изучение анамнеза

(медико-биологического, генеалогического, социально-гигиенического,

аллергологического и респираторного) и оценку симптомов болезни. По показаниям

дети были осмотрены специалистами, всем пациентам неоднократно проводились

общепринятые параклинические методы обследования. Исследования дыхательной

системы включали обзорную и боковую рентгенографию органов грудной клетки,

оценку функции внешнего дыхания, степень дыхательной недостаточности оценивалась

путем регистрации показателей сатурации кислорода на аппарате «Пульсоксиметр

МД300К». Все полученные результаты фиксировались в специально разработанной

индивидуальной карте и медицинской карте стационарного больного.

Наличие атипичной флоры подтверждали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР),

а также путем динамической регистрации уровня IgG-антител к вышеуказанным

возбудителям на иммуноферментном анализаторе с использованием тест-систем,

разработанных в лаборатории иммунохимической диагностики ГУ НИИВС им И. И.

Мечникова РАМН и ЗАО «Вектор-Бест». Диагностически значимое нарастание титра

антител к микоплазмам и хламидиям в 3 и более раза (1:20) в соответствии с

критериями G. T. Grayston и соавт. [10] нами расценивалось как положительный

результат, в то время как при наличии титра 1:10 (слабоположительный результат)

дети не включались в исследование.

Безопасность изучавшихся терапевтических режимов оценивалась по следующим

критериям: переносимость, возникновение аллергических реакций, по

частоте/количеству нежелательных явлений. При анализе переносимости препарата

использовали градации: очень хорошая, хорошая, удовлетворительная,

неудовлетворительная. С целью получения информации со стороны родителей об

эффективности препарата в лечении их детей нами была разработана анкета, которую

они заполняли по окончании лечебного процесса. Удовлетворенность результатами

лечения джозамицином родители пациентов оценивали по интегральной шкале IMPSS (Integrative

Medicine Patient Satisfaction Scale):

- полностью удовлетворен;

- удовлетворен;

- отношусь нейтрально;

- неудовлетворен;

- крайне неудовлетворен.

Как дополнительные показатели эффективности оценивались:

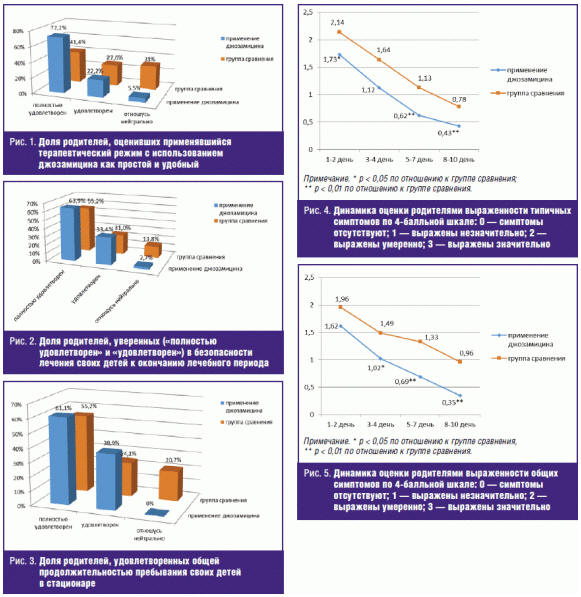

- доля родителей, оценивших использовавшийся терапевтический режим как

удобный и простой; - доля родителей, уверенных («полностью удовлетворен» и «удовлетворен») в

безопасности и эффективности терапии своих детей к окончанию лечебного

периода; - средняя выраженность симптомов пневмонии (оценка родителями по 4-балльной

шкале) в ходе исследования и к окончанию лечебного периода:

а) динамика типичных симптомов (кашель, учащение дыхания, катаральные явления,

повышение температуры тела) для данного заболевания: 0 — симптомы отсутствуют,

1 — выражены незначительно, 2 — выражены умеренно, 3 — выражены значительно;

б) динамика общих симптомов (головная боль, снижение аппетита, вялость,

утомляемость): 0 — симптомы отсутствуют, 1 — выражены незначительно, 2 —

выражены умеренно, 3 — выражены значительно. - общая продолжительность пребывания пациентов в стационаре;

- успешность терапии джозамицином либо необходимость замены антибиотика;

- комплаентность.

В качестве конечной цели в исследовании определялась доля родителей,

уверенных в безопасности и эффективности лечения своих детей к окончанию

лечебного периода.

Статистическая обработка проводилась при помощи пакета программ Statistica

for Windows 6.0 (StatSoft, США). Качественные данные представлены в виде

абсолютных или относительных (%) частот. При проведении клинической

характеристики пациентов количественные данные представлены в виде среднего

арифметического и среднеквадратичного отклонения, при сравнении средних — в виде

среднего арифметического и 95% доверительного интервала. Разницу значений

считали статистически значимой при р < 0,05.

Результаты исследования

Нами проведен детальный клинический анализ детей с ВП, обусловленной

микоплазменной и хламидийной инфекцией. С этой целью были изучены данные из

историй развития детей (форма № 112/у). Выявлена высокая частота отягощающих

факторов и фоновых состояний среди больных ВП. Так, отягощенный наследственный

анамнез был отмечен у 47,7% (n = 31) пациентов, осложненный антенатальный период

в 43,1% (n = 28) случаях, перинатальную травму ЦНС перенесли 33,8% (n = 22)

детей. Среди всех обследованных с воспалительным процессом в легочной ткани

75,4% (n = 49) имели сопутствующую хроническую патологию в стадии ремиссии. К

группе часто болеющих относились 64,6% (n = 42) детей.

Клинически дебют ВП, обусловленной атипичной микрофлорой, у обследованных

детей изначально напоминал симптоматику острого респираторного заболевания

(например, фарингит, аденоидит). Заболевание начиналось остро, с подъема

температуры тела до фебрильных цифр и недомогания, в ряде случаев — 63,1% (n =

41) отмечалась головная и мышечные боли, слабость, вялость и другие симптомы

интоксикации, который купировался на ранних сроках пребывания в стационаре (2–4

день). Возникало першение, охриплость и боль в горле, заложенность носа,

выделения из носовых ходов, конъюнктивит. При этом, несмотря на гипертермию и

сохранения лихорадки более длительно на фебрильном уровне, симптомы интоксикации

у большинства детей на фоне микоплазменного инфицирования были не столь

выражены, что служит, вероятно, одним из немногих специфических признаков, в

частности, микоплазменной инфекции. Через несколько дней от начала заболевания

отмечался сухой, навязчивый или приступообразный кашель. У 33,8% (n = 22)

пациентов отмечался бронхообструктивный синдром, причем в подавляющем

большинстве они имели этиологически доказанную хламидийную инфекцию. Как

правило, на 4–5 день заболевания после короткого периода улучшения общего

состояния у детей данной группы вновь отмечался подъем температуры, изменялся

характер кашля: с сухого и малопродуктивного он становился продуктивным с

отхождением слизисто-гнойной мокроты.

Следует подчеркнуть несоответствие физикальных и рентгенологических данных.

Аускультативные изменения в легких носили скудный характер, лишь у части больных

на фоне жесткого или ослабленного дыхания выслушивались рассеянные сухие и

разнокалиберные влажные хрипы. При этом рентгенологически выявлялись

двусторонние очаги негомогенной инфильтрации. Гематологические сдвиги

характеризовались увеличением скорости оседания эритроцитов (СОЭ) (32,3%, n =

21), умеренным лейкоцитозом (16,9%, n = 11), причем в половине случаев

показатель СОЭ возрастал на фоне нормального общего количества лейкоцитов в

крови. В лейкоцитарной формуле у 61,5% (n = 40) больных регистрировались

изменения в виде нейтрофилеза (7,7%, n = 5), палочкоядерного сдвига влево (9,2%,

n = 6), умеренного лимфоцитоза (13,8%, n = 9) и анэозинофилии (10,8%, n = 7).

Следовательно, примерно у половины детей с ВП, вызванной М. pneumoniae и С.

pneumoniae, воспалительный процесс протекал на фоне ареактивных показателей

крови, что указывает, по всей вероятности, на гипорезистентное состояние

организма.

Сводные данные по клинической характеристике ВП представлены в табл. 1.

Из приведенных данных видно, что пациенты обеих изучаемых групп имели схожую

исходную клиническую картину и половозрастную характеристику, без достоверных

различий в каком-либо из изучавшихся показателей.

Выбор метода лечения выполнялся путем соблюдения следующих правил:

этиологического фактора и возраста пациентов, обеспечения надежного излечения от

инфекции, отсутствия нежелательных лекарственных реакций. Известно, что

16-членный макролидный антибиотик выгодно отличается от своих предшественников

(14-членных и 15-членных). Препарат джозамицин оказывает менее выраженное

влияние на метаболизм печеночных ферментов, надежно защищен от воздействия

желудочного сока, не проявляет прокинетического действия, обладает высокой

биодоступностью и минимальным взаимодействием с другими лекарственными

препаратами, в отличие от его предшественника — 14-членного макролида —

кларитромицина.

Терапевтическая эффективность назначаемых макролидов наблюдаемым пациентам не

имела существенных различий, тем не менее, можно отметить более ранние сроки

купирования симптомов интоксикации и меньшую продолжительность лихорадки при

лечении джозамицином (табл. 2).

Нами было установлено, что при применении джозамицина практически все

родители 1-й группы были уверены в безопасности лечения детей, причем во 2-й

группе пациентов, которые получали кларитромицин, таких родителей оказалось

меньше (рис. 1–3).

Существенные различия нами были установлены в показателях, характеризующих

клиническую эффективность изучаемых терапевтических режимов с точки зрения

родителей. Выявленные различия оставались статистически значимыми на всем

протяжении наблюдения за детьми (рис. 4–5).

В ходе исследования также были установлены причины неудовлетворенности

родителей терапией ВП, которую получают их дети. Так, во второй группе с

использованием кларитромицина 34,4% родителей отметили причины

неудовлетворенности используемого препарата, тогда как среди родителей, чьи дети

получали джозамицин, таких было всего лишь 5,5% (р < 0,001; рис. 6).

Одна из наиболее частых причин неудовлетворенности родителей была связана с

развитием нежелательных лекарственных реакций (аллергическая реакция, диспепсия,

рвота) у 13,8% детей из группы сравнения, тогда как в основной группе мы

наблюдали всего один случай появления аллергической сыпи. Неуверенность в

безопасности применяемых препаратов может стать причиной низкой приверженности

населения к лечению 14-членными макролидами.

Таким образом, препарат джозамицин обладает хорошей переносимостью, серьезных

нежелательных явлений зарегистрировано не было. В проведенном исследовании было

установлено, что практически все родители пациентов (94,4%), получавших

терапевтический режим на основе джозамицина, уверены в эффективности и

безопасности лечения.

Заключение

Макролидные антибиотики по-прежнему остаются основными препаратами для

лечения респираторного микоплазмоза и хламидиоза у детей. Данное исследование

впервые проведено с позиций изучения клинической эффективности и

удовлетворенности родителей лечением ВП с использованием разных терапевтических

режимов: назначение джозамицина и кларитромицина. В ходе исследования нами

оценивалась безопасность, эффективность, удобство применения данных

лекарственных средств и количество дней госпитализации с учетом мнения

родителей. Джозамицин создает наиболее высокие внутриклеточные концентрации,

благодаря чему, по-видимому, он проявляет более высокий бактерицидный эффект в

отношении микоплазменной и хламидийной инфекции.

Таким образом, как показали наши исследования, терапевтический режим на

основе назначения джозамицина, по мнению родителей пациентов, является более

удобным и простым при практическом отсутствии нежелательных реакций.

Литература

-

Куценко М. А., Чучалин А. Г. Внебольничные инфекции нижних

дыхательных путей: роль и место респираторных фторхинолонов // Русский

медицинский журнал. 2013. Т. 21. № 5. С. 242–248. -

Defilippi A., Silvestri M., Tacchella A. et al. Epidemiology and

clinical features of Mycoplasma pneumoniae infection in children // Respir.

Med. 2008; 102 (12): 1762–1768. -

Marguet C. Bronchopulmonary infections in the infant and the

child // Rev. Prat. 2005; 57 (11): 1237–1244. -

Tjhie J. H., Dorigo-Zetsma J. W., Roosendaal R. Chlamydia

pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae in children with acute respiratory

infection in general practices in The Netherlands // Scand. J. Infect. Dis.

2000; 32 (1): 13–17. -

Таточенко В. К. Джозамицин в педиатрической практике //

Педиатрия. 2011. Т. 90. № 5. С. 124–128. - Хламидийные инфекции. Материалы 4-го Европейского конгресса по хламидиям

Европейского общества по изучению хламидий, 20–23 августа 2000, Хельсинки,

Финляндия. ИППП. 2001. V. 2. С. 32–36. -

Зайцева О. И., Щербакова М. Ю., Самсыгина Г. В. «Новая»

хламидийная инфекция. Медицинская библиотека сервера MedLinks.ru, опубликована

11–12 2006. - Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания: Рук. Для практ.

врачей / Под общ. ред. А. Г. Чучалина. М.: Литтера, 2004. 874 с. - «Внебольничная пневмония у детей: распространенность, диагностика, лечение

и профилактика». Научно-практическая программа. Российское респираторное

общество. М., 2011. -

Grayston J. T., Campbell L. A., Kuo C. C. et al. // J. Infect.

Dis. 1990. V. 161. P. 618–625.

Статья опубликована в журнале

Лечащий Врач

материал MedLinks.ru