Введение

Согласно данным медицинской статистики инфекции дыхательных путей являются лидерами как в структуре общей и респираторной заболеваемости, так и среди инфекционных заболеваний, они же служат наиболее распространенным поводом для обращения к врачу[1]. Всемирная организация здравоохранения в обзоре 2018 г. указывает, что именно ОРВИ и грипп составляют примерно 90–95% инфекционных заболеваний в планетарном масштабе[2]. Финансовые потери, опосредованные ОРВИ, в нашей стране оцениваются приблизительно в 60 млрд руб. в год (более 80% потерь от всех инфекционных заболеваний) с неуклонным нарастанием этих затрат в динамике наблюдения2 [1]. Ярчайшим примером важности этой группы заболеваний и уязвимости системы здравоохранения перед ними явилась прошедшая пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которая нанесла множеству стран колоссальный медицинский и экономический урон, при этом последствия пандемии продолжают влиять на мировую экономику и здравоохранение [2, 3].

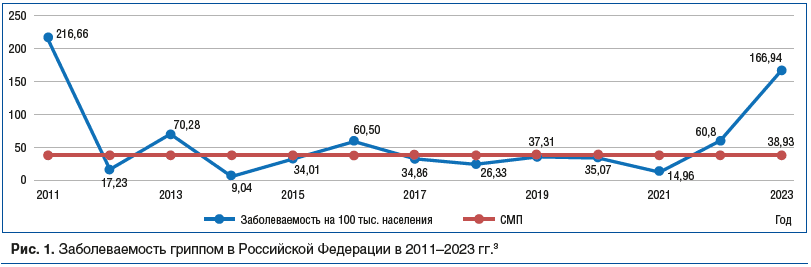

За 2023 г. в нашей стране зарегистрировано 34,7 млн случаев острых инфекций дыхательных путей (ОИДП) множественной и неуточненной локализации (ОРВИ), при этом уровень заболеваемости достиг 23 646,83 на 100 тыс. населения, что превышает среднемноголетний показатель (СМП) на 13,6%[3]. Также в 2023 г. отмечен и значительный рост заболеваемости гриппом — 166,94 на 100 тыс. населения, что выше показателя предыдущего года в 2,7 раза (2022 г. — 60,80 на 100 тыс. населения) и выше СМП (38,93) в 4,3 раза (рис. 1)3.

Среди детей также отмечается высокая частота эпизодов ОИДП, что связано с восприимчивостью детского организма к респираторных патогенам из-за возрастной незрелости защитных иммунных механизмов [4]. В когорте детей дошкольного возраста частота эпизодов ОИДП может достигать 6–8 и более в год, что приводит к формированию группы «часто болеющих детей» и требует совершенствования подходов к ведению этой когорты пациентов [4, 5].

Основными проявлениями ОИДП, и ОРВИ в частности, как у детей, так и у взрослых являются лихорадка, кашель, боль в горле, заложенность носа, что значительно ухудшает самочувствие пациента и требует назначения препаратов, облегчающих течение болезни [6–8]. В ряду указанных симптомов большое значение имеет гипертермическая реакция организма — лихорадка, имеющая поначалу защитную функцию, но способная обретать патологический характер [7, 9].

Значение гипертермической реакции

Лихорадка (гипертермия) — повышение температуры тела выше нормальных значений, эволюционная защитно-приспособительная реакция организма, возникающая в ответ на воздействие патогенных раздражителей и характеризующаяся перестройкой процессов терморегуляции, приводящих к повышению температуры тела и стимулирующих естественную реактивность организма. Лихорадка несет защитную функцию, стимулируя иммунные реакции, что ограничивает распространение и препятствует размножению вирусов и бактерий, а также модулируя другие защитные или адаптационные процессы (рис. 2).

![Рис. 2. Основные адаптивные эффекты лихорадки [9] Рис. 2. Основные адаптивные эффекты лихорадки [9]](https://medblog.su/wp-content/uploads/2025/04/1744260953_70_Dozosberegayushhij-effekt-kombinatsii-ibuprofen-paratsetamol-pri-lechenii-ORVI.png)

Гипертермия способствует активации иммунного ответа по Тh1-типу: стимулирует выработку интерферонов и цитокинов (интерферон (ИФН) γ, интерлейкин (ИЛ) 2 и фактор некроза опухоли (ФНО) α), IgG и В-клеток памяти. Нормализация температуры тела до субфебрильных или нормальных показателей, напротив, приводит к уменьшению продукции ИФН-γ и ФНО-α и напряженности иммунных реакций [7, 9].

Также достаточно часто в развитии гипертермической реакции играют роль фрагменты микроорганизмов, токсины и/или продукты жизнедеятельности микробов и вирусов, являющиеся экзогенными пирогенами [9]. При их избыточном содержании адаптивное значение лихорадки снижается, приводя к ряду патогенных (дезадаптивных) эффектов, ухудшающих состояние пациента и далее имеющих уже патологическое значение (рис. 3).

![Рис. 3. Дезадаптивные эффекты лихорадки [9] Рис. 3. Дезадаптивные эффекты лихорадки [9]](https://medblog.su/wp-content/uploads/2025/04/1744260953_974_Dozosberegayushhij-effekt-kombinatsii-ibuprofen-paratsetamol-pri-lechenii-ORVI.png)

В силу изложенного и в соответствии с действующими рекомендациями купирование лихорадки проводится в случае выхода гипертермической реакции за рамки адаптивной, т. е. при температуре тела выше 38–38,5 °С[4],[5]

[10]. В педиатрической практике жаропонижающие препараты показаны при менее выраженной лихорадке детям младше 3 мес., детям с хронической патологией, а также при связанном с температурой дискомфорте4 [10].

Подходы к антипиретической терапии

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, обновленными клиническими рекомендациями физические методы купирования лихорадки и/или антипиретическая терапия назначаются при ректальной температуре тела у ребенка >39,0 °С (соответствует аксиллярной температуре 38,0–38,5 °С)4,5. Очевидно, что именно в педиатрической практике критически важен контроль гипертермии из-за быстрого развития патологических процессов и существенных рисков неблагоприятного течения заболеваний, поэтому выбор жаропонижающего средства в практике детского врача определяется высокой эффективностью и наименьшим риском развития нежелательных эффектов. У детей доказанно эффективными (включены в клинические рекомендации) являются парацетамол (ацетаминофен) в разовой дозе 10–15 мг/кг и суточной дозе до 60 мг/кг или ибупрофен в разовой дозе 5–10 мг/кг и суточной дозе до 30 мг/кг массы тела. Парацетамол и ибупрофен разрешены для использования у детей с 3-месячного возраста4 [4, 7, 10]. Также обоснованным считается и комбинированное (одновременное или последовательное) применение парацетамола и ибупрофена4,5 [10].

С точки зрения клинической фармакологии фармакологические (фармакодинамические) эффекты парацетамола и ибупрофена имеют ряд различий. Эти вещества относятся к разным клинико-фармакологическим и фармако-терапевтическим группам и могут применяться в сочетании. Также немаловажно, что парацетамол и ибупрофен не демонстрируют конкуренции и по фармакокинетическим механизмам (распределение, метаболизм и выведение), что также способствует предсказуемости терапевтического эффекта такой комбинации и минимизации рисков лекарственного взаимодействия [11, 12]. Для парацетамола описаны жаропонижающее, обезболивающее и незначительно выраженное противовоспалительное действие, что связано с блокированием циклооксигеназы (ЦОГ) и синтеза простагландинов преимущественно в ЦНС и, таким образом, минимальным периферическим эффектом, а также не связанными с ЦОГ обезболивающими механизмами [11–13]. Для ибупрофена, вкупе с гипотермическим и анальгезирующим эффектами, характерно и хорошо выраженное противовоспалительное действие, что обусловлено ингибированием ЦОГ как на уровне ЦНС, так и в периферических тканях, в очаге воспаления [12, 14–16]. Снижение выработки простагландинов уменьшает продукцию фагоцитами и другими иммуноцитами белков и медиаторов острой фазы воспаления, в их числе эндогенного пирогена ИЛ-1, что в сумме приводит к снижению повышенной температуры тела [6, 12]. В отсутствие гипертермии ибупрофен не оказывает жаропонижающего эффекта. Фармакокинетические свойства ибупрофена, особенно короткий период полувыведения из плазмы и отсутствие опасных метаболитов, подтверждают точку зрения, что ибупрофен среди НПВП имеет один из самых низких токсических потенциалов [14].

В течение многих лет в ряде клинических исследований различного уровня оценена возможность и эффективность применения комбинации парацетамола и ибупрофена как в педиатрической, так и во взрослой практике. Убедительно доказано, что использование этой схемы приводит к более быстрому, выраженному и стойкому снижению температуры тела, чем монотерапия каждым из препаратов [17–19], также отмечено и более быстрое и продолжительное обезболивающее действие [20, 21]. Позитивный эффект комбинации препаратов позволял обеспечивать и более редкий прием жаропонижающих средств [18, 19, 22]. Подобные результаты получены как в обычной клинической практике и клинических исследованиях различного уровня доказательности [17–23], так и в ряде метаанализов и систематических обзоров [24–28]. Сходный феномен потенцирования эффекта выявлен и при оценке анальгетического действия комбинации парацетамола и ибупрофена как у детей, так и у взрослых в стоматологической, хирургической, травматологической практике [19, 29–34]. Важно отметить, что оценка безопасности комбинации, а также масштабные популяционные исследования продемонстрировали сравнимый профиль безопасности пары «парацетамол + ибупрофен» и каждого из препаратов в отдельности [34–36].

Дозосберегающий эффект ибупрофена и парацетамола

Приведенные результаты многолетних наблюдений, клинических исследований, метаанализов и систематических обзоров указывают на возможность достижения более быстрого антипиретического эффекта при использовании комбинации ибупрофена с парацетамолом, а также пролонгирования снижения повышенной температуры. Этот момент особенно важен в свете снижения рисков токсических реакций, связанных с парацетамолом, метаболизм которого во взрослом возрасте отличается от детского (больший период полувыведения и трансформация в печени преимущественно с образованием глюкуронидов, а не сульфатов) [37]. Обоснованные дозировки парацетамола в официнальных прописях ряда фиксированных препаратов, например Ибуклин® и Ибуклин Юниор®, содержащих данную комбинацию, ниже на 25–35%, а по максимальной суточной дозе разница еще более значительна[6],[7]. Это позволяет говорить о дозосберегающем эффекте комбинации ибупрофена и парацетамола, при котором фармакологические свойства двух компонентов дополняют и усиливают друг друга, что дает возможность снижать дозировку парацетамола и ибупрофена без потери эффективности и достигать оптимального клинического результата [24, 26, 35]. Отсутствие конкуренции по фармакокинетическим параметрам (распределение, метаболизм и выведение) обеспечивает предсказуемость терапевтического эффекта такой комбинации и минимизацию рисков лекарственного взаимодействия даже у коморбидных пациентов.

Заключение

Описанные эффекты и перспективы дозосбережения действующих веществ при неизменной эффективности, безусловно, востребованы при купировании лихорадки во всех возрастных категориях больных с разнообразной патологией. Соответствующий всем требованиям GCP, имеющий многолетний опыт использования в Российской Федерации препарат Ибуклин® представляет собой пример комбинации ибупрофена и парацетамола с доказанной эффективностью и позитивными результатами клинических исследований как в детской, так и во взрослой клинической практике [4, 6–8, 38].

Работа выполнена при поддержке компании ООО «Др. Редди’с Лабораторис». При подготовке рукописи автор сохранил независимость мнения.

[1] Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году». (Электронный ресурс.) URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/0b3/gosudarstvennyy-doklad-2016.pdf (дата обращения: 01.10.2024).

[2] Грипп. ВОЗ. 2018. (Электронный ресурс.) URL: https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/influenza-(seasonal) (дата обращения: 01.10.2024).

[3] Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году». (Электронный ресурс.) URL: https://docsfera.ru/upload/pdf/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_sanitarno_epidemiologicheskogo_bl… (дата обращения: 30.01.2025).

[4] Клинические рекомендации. Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). 2022. (Электронный ресурс.) URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/25_2 (дата обращения: 19.01.2025).

[5] Клинические рекомендации. Грипп у взрослых. 2022. (Электронный ресурс.) URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/749_1 (дата обращения: 30.01.2025).

[6] Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Ибуклин®. (Электронный адрес.) URL: https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=3c334d48-23ca-4c3d-b805-e36f3b4ce095 (дата обращения: 30.01.2025).

[7] Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Ибуклин Юниор®. (Электронный адрес.) URL: https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=403b49a6-da61-4efd-9b87-a395dd8b766d (дата обращения: 30.01.2025).

Информация с rmj.ru