Содержание статьи

Распространенность артериальной гипертензии и факторов

сердечно-сосудистого риска у лиц молодого возраста с дисплазией соединительной

ткани

М. И. Шупина*, кандидат медицинских наук

Г. И. Нечаева*, доктор медицинских наук, профессор

Е. Н. Логинова*, кандидат медицинских наук

Г. Ю. Дорохов**

* ГБОУ ВПО ОмГМУ МЗ РФ, Омск

** ФГБВОУ ВПО ВМА им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте — ключевой

фактор в сохранении здоровья взрослых и увеличения продолжительности их жизни.

Необходимость коррекции факторов риска, неблагоприятно влияющих на здоровье,

чрезвычайно актуальна. Особенно это важно в отношении артериальной гипертензии (АГ),

распространенность которой высока, а эффективность контроля — недостаточна. Этим

обусловлен рост таких ее осложнений, как мозговой инсульт, инфаркт миокарда,

определяющих высокую смертность и инвалидизацию населения.

Диагностика АГ на ранних стадиях, особенно у лиц молодого возраста, весьма

затруднительна. Официальная статистика при оценке распространенности заболевания

опирается именно на анализ обращаемости, когда факт заболевания уже случился, а

профилактические меры не столь эффективны. Показатели зарегистрированной

заболеваемости у взрослого населения в 2,3 раза ниже, чем фактическая

распространенность данной патологии [1]. Очевидно, что анализ обращаемости не

позволяет оценить весь объем проблемы, стоящей перед практическим

здравоохранением. Наиболее полное представление о распространенности

заболевания, его структуре, тяжести могут дать эпидемиологические исследования,

а разработка новых профилактических технологий, подходящих для конкретной

возрастной группы, может быть реализована лишь на анализе реально существующей

эпидемиологической ситуации.

Вопрос о распространенности АГ и сердечно-сосудистых факторов риска среди лиц

с дисплазией соединительной ткани (ДСТ) стоит достаточно остро. Опубликованные к

настоящему времени данные весьма разноречивы (14–48%), не всегда убедительны,

поскольку или получены на незначительных выборках, или ограничены определенным

фенотипом или синдромом ДСТ [2–5]. Разумеется, не способствуют объективизации и

различные классификационные и диагностические подходы к оценке проявлений самой

ДСТ, которыми пользуются исследователи.

Цель исследования: оценка распространенности АГ и факторов риска

сердечно-сосудистых заболеваний у лиц молодого возраста с ДСТ для разработки

научно обоснованных подходов к их мониторингу.

Материалы и методы исследования

Объектом изучения явилось население в возрасте 18–27 лет, проживающее на

территории Омска, крупного административно-промышленного центра Западной Сибири.

Проведено одномоментное исследование организованной популяции мужчин и женщин

18–27 лет — студентов и учащихся учебных заведений разного профиля

(медицинского, педагогического, технологического, технического, экономического),

выполненное сплошным методом на основании поименного списка учащихся учебных

заведений (n = 12 783 человека, из них 4451 юноша (возраст V0,5 =

19,0 лет; V0,25 = 18,0; V0,75 = 20,0) и 8332 девушки

(медиана возраста V0,5 = 19,0 лет; V0,25 = 18,0; V0,75

= 21,0), отклик на исследование составил 84,7%). С помощью приложения StatCalc

программы EpiInfo была предварительно рассчитана минимально необходимая

численность выборки для получения репрезентативных данных в наблюдательном

кросс-секционном исследовании. С учетом численности генеральной совокупности,

80% мощности исследования, 95% надежности и ожидаемого уровня распространенности

АГ (15,0%) минимально необходимое число обследованных должно было составить 2624

человека.

Все участники дали информированное согласие на участие в исследовании.

Программа исследования включала уточнение паспортных данных, анамнестических

сведений, оценку объема физической активности, курительного поведения и иных

факторов образа жизни (анкетные, опросные методы); стандартизованное измерение

уровня артериального давления (АД) [6]; взятие крови для определения уровня

липидов крови в утренние часы, натощак.

Диагноз генетически детерминированных (несиндромных) форм ДСТ выставлялся

согласно Национальным рекомендациям 2012 года, с учетом признаков системной

вовлеченности соединительной ткани (Гентские критерии, 2010) [7]. Диагностика

синдромных форм основывалась на международных согласованных диагностических

критериях: Гентских критериях при диагностике синдрома Марфана (2010),

Вильфраншских критериях при диагностике синдрома Элерса–Данло (1998).

Диагностика АГ осуществлялась в соответствии с рекомендациями Российского

общества кардиологов (РКО) [6]. Выделяли диастолическую АГ при повышении

диастолического АД ≥ 90 и выше мм рт. ст., независимо от уровня систолического

АД, и изолированную систолическую АГ — при систолическом АД ≥ 140 и выше и

диастолическом АД < 90 мм рт. ст. Определяли категории оптимального, нормального

и высокого нормального АД. Дополнительно оценивали частоту пониженного АД,

критериями которого был выбран уровень ниже 100/60 мм рт. ст.

Оценивалась взаимосвязь АД с факторами риска (семейный анамнез

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), курение, дислипидемия, ожирение), а также

факторами образа жизни (низкая физическая активность, НФА).

К активно курящим относили лиц, выкуривших за свою жизнь более 100 сигарет и

курящих на настоящий момент каждый день или иногда, а также лиц, курящих на

настоящий момент реже 1 раза в неделю. Оценка мотивации к отказу от курения и

степени никотиновой зависимости проводилась на основе тестов, рекомендованных

Государственным научно-исследовательским центром профилактической медицины.

Пассивное курение фиксировалось при наличии курящих родственников, проживающих

совместно с респондентами. Избыточная масса тела регистрировалась при индексе

массы тела (ИМТ) ≥ 25,0 кг/м2, в том числе ожирение — при ИМТ ≥ 30,0

кг/м2. Низкая физическая активность фиксировалась в случае, если

молодые люди занимались физическим воспитанием только в рамках занятий в учебном

заведении не более 2 часов в неделю.

Методы статистической обработки данных.

Биометрический анализ осуществлялся с использованием пакета Statistica 6.

Проверка нормальности распределения производилась с использованием критериев

Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилки. Средние выборочные значения количественных

признаков приведены в тексте в виде M ± SD, где М — среднее выборочное, SD —

стандартное отклонение. В случае наличия ненормального распределения значений в

ряду указывалась медиана (V0,5), 25-й процентиль (V0,25) и

75-й процентиль (V0,75).

Описательно-оценочные эпидемиологические исследования проводились с учетом

традиционного алгоритма эпидемиологического анализа [8].

Результаты и обсуждение

По результатам исследования репрезентативной выборки 2829 студентов 18–27 лет

ДСТ была диагностирована в 632 случаях (21,6%): у 378 девушек (18,7% от числа

всех обследованных девушек) и у 254 юношей (28,1% от числа всех обследованных

юношей).

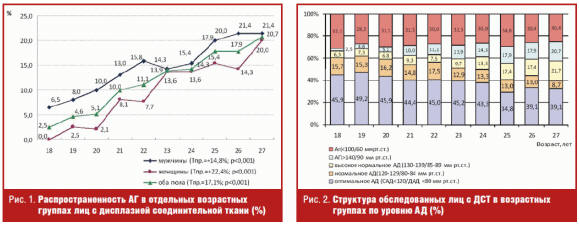

Распространенность АГ среди лиц с ДСТ 18–27 лет составила 8,1% (мужчины —

11,8%, женщины 5,6%). Отмечена статистически значимая выраженная тенденция к

росту распространенности АГ при ДСТ с возрастом (рис. 1).

В структуре АГ преобладала АГ 1-й степени — 66,7%, реже встречалась АГ 2-й

степени (21,6%). Причем у мужчин c ДСТ частота повышения АД 2-й степени была

статистически значимо меньше, чем у женщин (16,7% против 28,6% соответственно, р

= 0,006). Темп прироста (Тпр.) частоты АГ 2-й степени с возрастом у

мужчин составил +7,3% (р = 0,022), у женщин соответственно +15,8% (р = 0,002).

АГ 3-й степени среди лиц с ДСТ данной возрастной когорты выявлено не было.

В среднем медиана длительности АГ составляла V0,5 = 2,0 года (V0,25

= 1,0; V0,75 = 4,0). У большинства молодых людей длительность АГ

составила от 2 до 4 лет (54,8%), а в 27,4% случаев превышала 5-летний рубеж.

Гипотензивная терапия проводилась в 10,4% случаев.

С возрастом в когорте молодых людей с ДСТ наблюдалось снижение удельного веса

лиц с оптимальным и нормальным уровнем АД, но существенно увеличилась доля с

высоким нормальным АД (рис. 2) без существенных гендерных различий. Доля лиц с

уровнем АД ниже 100/60 мм рт. ст. с возрастом не изменилась.

При сопоставлении данных с результатами исследования встречаемости и

структуры АГ у лиц этой же возрастной когорты, но без признаков ДСТ,

опубликованных нами ранее [9], обнаружены некоторые особенности. Так, среди лиц

с ДСТ на фоне меньшей частоты АГ (8,1% против 10,5%) имеют место более

выраженные темпы прироста распространенности АГ с возрастом (17,1% против

14,8%). При этом у мужчин с ДСТ темпы прироста распространенности АГ от 18 к 27

годам значимо ниже, чем среди мужчин без признаков ДСТ (+7,3% против +20,2%; р <

0,001). У женщин с ДСТ, наоборот, наблюдаются высокие темпы прироста

распространенности АГ с возрастом по сравнению с женщинами без ДСТ (15,8% против

10,6%; р < 0,001).

Наряду с тем, что в структуре АГ у лиц с ДСТ по сравнению с гипертониками без

таковой существенно чаще встречается АГ 2-й степени (21,3% против 12,5%; р <

0,05), весьма характерным является большая частота АГ 2-й степени у женщин, вне

зависимости от того, отмечаются признаки ДСТ или нет (28,6% против 15,5%

соответственно; р < 0,001).

Различия касаются и осведомленности о наличии АГ. Так, среди гипертоников без

признаков ДСТ о наличии заболевания знали лишь 19,3% обследованных, при этом

повышение уровня АД у них впервые было выявлено при прохождении военно-врачебной

комиссии или на профосмотрах при поступлении в учебное заведение. Среди лиц с

ДСТ о наличии АГ знали 64,2%, причем у большинства из них (33,6%) повышенное АД

было выявлено по обращаемости в связи с плохим самочувствием или наличием

субъективной симптоматики.

Распространенность курения в когорте лиц с ДСТ в целом составила 40,5%. При

этом наблюдалась довольно высокая частота курения среди мужчин с АГ (53,3% от

числа всех мужчин с АГ) по сравнению с женщинами (28,5% от числа всех женщин с

АГ).

Доля регулярно (не менее 1 сигареты в день) курящих мужчин с АГ оставалась

также высокой — 26,6%. Численность регулярно курящих женщин с АГ была

существенно меньше — 14,3% (р = 0,004). При этом доля молодых лиц с ДСТ, курящих

«иногда» (более 1 сигареты в неделю, но не каждый день), составила у мужчин —

46,8% (р < 0,001); у женщин — 29,2% (р < 0,001).

Мужчин и женщин с избыточной массой тела или ожирением в когорте лиц с ДСТ

данной возрастной группы выявлено не было, что свидетельствует о низком вкладе

такого значимого фактора риска, как избыточная масса тела и ожирение, в

суммарный сердечно-сосудистый риск у молодых лиц с АГ при ДСТ.

Доля лиц с дислипидемией среди лиц с АГ составила 5,9% за счет мужской части

выборки. Важно, что во всех возрастных группах наблюдалось только снижение

уровня холестерина липопротеидов высокой плотности.

Распространенность НФА по итогам исследования среди лиц с ДСТ была

чрезвычайно высокой, в том числе в когорте с АГ. Наряду с этим отмечалось

очевидное увеличение доли лиц с НФА с возрастом (Тпр. = +10,1%; р =

0,006), причем за счет мужчин (Тпр. = +16,5%; р < 0,001). В когорте

ДСТ в целом обнаружена существенная доля лиц, освобожденных от занятий

физической культурой по медицинским показаниям: 16,6% среди мужчин (р = 0,006) и

28,8% — среди женщин (р = 0,002). Численность молодых гипертоников с ДСТ,

освобожденных от занятий физкультурой в связи с повышением АД, составила

соответственно 33,3% и 38,1% (р < 0,001), что указывает на крайне низкую

осведомленность врачей о профилактической пользе физической культуры в аспекте

управления как АГ, так и ДСТ.

Численность молодых людей с АГ и низким сердечно-сосудистым риском (ССР) в

когорте лиц с ДСТ составила 41,1%, высоким ССР — 5,8%, без существенных отличий

по полу. На долю лиц со средним ССР пришлось 52,9% (p < 0,001). Важно, что

численность лиц со средним суммарным ССР в когорте ДСТ без АГ в целом была также

существенной (36,6%).

Заключение

Таким образом, в одномоментном эпидемиологическом исследовании на когорте

молодых людей 18–27 лет (учащаяся молодежь) показана довольно высокая

распространенность как ДСТ, так и АГ, протекающей на ее фоне, определены факторы

сердечно-сосудистого риска среди молодых.

Разумеется, в статье имеется ряд ограничений. По крайней мере, в ней не

представлены данные, касающиеся частоты, структуры АГ и факторов ССР в

зависимости от выраженности клинических проявлений ДСТ. Однако полученные данные

позволяют констатировать чрезвычайно высокую актуальность проблемы АГ при ДСТ,

обусловливают настоятельную необходимость в профилактике и ее потенциальную

эффективность, дают возможность совершенствования системы управления проблемой

АГ в целом.

По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основой успешной

профилактики и управления здоровьем населения являются

информационно-аналитические системы [3], следовательно, эффективная первичная

профилактика невозможна без реализации мониторинга АГ и факторов риска CCЗ как в

целом в конкретной возрастной когорте, так и среди лиц с ДСТ. Информационная

подсистема мониторинга должна включать информацию о патогенных факторах

(факторах риска), о популяции молодых (численность, структура, группы риска,

восприимчивость и др.), о факторах природной и социальной среды, о качестве и

эффективности лечебной и профилактической помощи населению, о проявлениях

заболеваемости, смертности, инвалидизации населения от АГ, ДСТ и других

характеристиках здоровья. Все предлагаемые показатели отвечают необходимым

требованиям, а отсутствие любого из них в системе мониторинга делает ее работу

недостаточно диагностически эффективной. Аналитическая подсистема включает

проведение эпидемиологической диагностики.

Материалы, полученные в исследовании, позволяют разработать мероприятия по

управлению факторами риска, включая их мониторинг (первичная профилактика), и

определяют необходимость детального изучения особенностей клинических проявлений

АГ у молодых людей с ДСТ в целях ее ранней диагностики (вторичный уровень

профилактики).

Литература

-

Ерофеев Ю. В., Новиков А. И., Турчанинов Д. В., Усков П. А.

Эпидемиологический подход к оценке здоровья сельского населения / Под общ.

ред. проф. В. В. Далматова. М.: Медицинская книга, 2005. 334 с. -

Гладких Н. Н., Ягода А. В. «Гипертония белого халата» при

недифференцированной дисплазии соединительной ткани: конституциональная

характеристика и эндотелиально-тромбоцитарная дисфункция // Росс. кардиол.

журн. 2007. № 2. С. 61–65. -

Каргаполова М. П., Сорокин А. В. Структурно-функциональные

особенности резистивных сосудов в зависимости от наличия дисплазии

соединительной ткани при различных уровнях артериального давления //

Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2012. № 2. С. 28–36. -

Мартынов А. И., Николин О. П., Акатова Е. В. Клиническая

эффективность оротата магния у пациентов с нарушениями ритма и артериальной

гипертонией при пролапсе митрального клапана // Кардиоваскулярная терапия и

профилактика. 2009. № 8. С. 9–12. -

Мартынов А. И., Степура О. Б., Остроумова О. Д. и др. Результаты

суточного мониторирования артериального давления у лиц с пролабированием

митрального клапана и аномально расположенными хордами // Терапевт. арх. 2000.

№ 4. С. 34–40. - Всероссийское научное общество кардиологов. Национальные рекомендации по

диагностике и лечению артериальной гипертонии (третий пересмотр): приложение 2

к журналу «Кардиоваскулярная терапия и профилактика». 2008. 7 (6). 32 с. - Наследственные нарушения соединительной ткани. Российские рекомендации.

М., 2012. 49 c. -

Далматов В. В., Готвальд Р. Н., Стасенко В. Л. Применение методов

математической статистики при проведении эпидемиологического анализа. Омск,

2002. 68 с. -

Шупина М. И., Турчанинов Д. В. Распространенность артериальной

гипертензии и сердечно-сосудистых факторов риска у лиц молодого возраста

давления // Сибирский медицинский журнал. 2011. Т. 26. № 3–2. С. 152–156.

Статья опубликована в журнале

Лечащий Врач

материал MedLinks.ru