Введение

Когнитивная реабилитация представляет собой систему комплексного воздействия, направленную на улучшение когнитивных функций, восстановление и/или компенсацию нарушенных навыков и расширение возможности участия пациента в деятельности, ограниченной из-за расстройств в одной или более когнитивных сферах [1]. Под когнитивными (познавательными) функциями подразумевают восприятие, переработку, запоминание и хранение значимой для человека информации, языковую деятельность, выражение и применение знаний в подходящих для этого ситуациях и другие сложно организованные функции головного мозга, с помощью которых происходит процесс рационального познания мира и целенаправленное взаимодействие с ним. Они являются важным компонентом здоровья и благополучия, обеспечивая для каждого индивидуума способность к получению, обработке и применению полученных знаний, а также планированию и разрешению различных ситуаций, возникающих в повседневной жизни.

Ключевым элементом когнитивной реабилитации является диагностика когнитивных нарушений (КН), в рамках которой применяются различные нейропсихологические опросники. В клинической практике в условиях ограниченного времени, как и в крупномасштабных исследованиях, важно использовать удобный и непродолжительный по времени тест, позволяющий быстро выявлять начальные проявления когнитивного дефицита, что позволит свое-временно их компенсировать и анализировать в динамике эффективность проводимой терапии [2–4]. Когнитивный скрининг должен обладать хорошей чувствительностью и специфичностью для выявления КН на ранней стадии, включая умеренные КН и начальные стадии деменции [5]. Несмотря на то, что существует большое число различных опросников, шкал и других инструментов для когнитивного скрининга, все они имеют ряд ограничений и методологических недостатков, препятствующих их широкому использованию в рутинной практике [2, 3] как с точки зрения длительности тестирования [6–8], так и с точки зрения чувствительности, специфичности и воспроизводимости, в частности, при выявлении легкого когнитивного дефицита [4, 8–15].

Недостаточная чувствительность используемых нейропсихологических тестов может привести к тому, что у пациентов, изначально имеющих преморбидный фон по КН, даже при ухудшении когнитивных способностей по сравнению с первоначальным уровнем когнитивные показатели формально будут оставаться в пределах среднестатистического возрастного норматива, что помешает своевременному выявлению или адекватному анализу имеющегося дефицита [4]. Таким образом, при разработке нового инструмента когнитивного скрининга необходимо найти золотую середину между чувствительностью, статистической надежностью и длительностью тестирования [11].

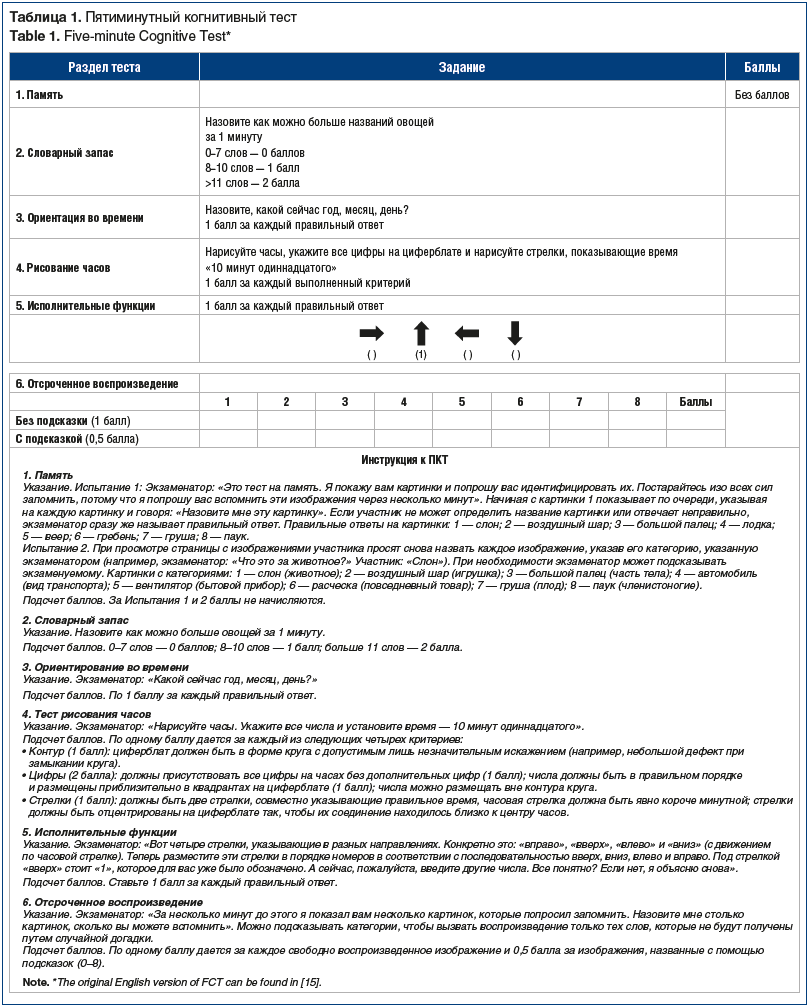

Методы нейропсихологического тестирования когнитивных функций можно разделить на короткие опросники, достаточно чувствительные шкалы, не требующие для выполнения более 5 мин, и мультидоменные диагностические тесты, позволяющие оценивать различные аспекты когнитивной деятельности, но при этом занимающие более 10 мин [12, 13]. Несмотря на наличие в настоящее время множества инструментов нейропсихологического скрининга, ни один из них не отвечает одновременно нескольким важным требованиям, необходимым для широкого использования в практической деятельности или при проведении крупномасштабных эпидемиологических исследований, это: охват клинически приемлемого диапазона когнитивных функций, включающего визуальное запоминание, нарушение которого наблюдается довольно рано при болезни Альцгеймера (БА); высокая чувствительность для выявления КН; небольшая продолжительность тестирования (около 5 мин) [13, 14]. Данным критериям соответствует пятиминутный когнитивный тест (ПКТ, англ.: Five-Minute Cognitive Test), предложенный китайскими исследователями из Университета Фудань в 2019 г. [15]. Была проанализирована диагностическая состоятельность и информативность ПКТ по сравнению с краткой шкалой оценки психического статуса (КШОПС, англ.: Mini Mental Status Examination) и другими нейропсихологическими шкалами c точки зрения выявления легкого и умеренного когнитивного дефицита. Изучалась взаимосвязь показателей ПКТ с объемом гиппокампа при нейровизуализационном исследовании у пациентов с недементными КН [15]. Окончательная версия ПКТ представляет собой тест для оценки пяти когнитивных функций, включая эпизодическую память (8 картинок для визуального запоминания), беглость речи, ориентацию во времени, зрительно-пространственное восприятие и исполнительные функции.

Максимальный результат при ПКТ составляет 20 баллов, меньшее количество баллов свидетельствует о более выраженных КН. Согласно данным китайских исследователей [15] средние показатели при ПКТ составили 17,8±1,2 балла в контрольной группе, 14,9±2,8 и 8,0±3,2 балла — у пациентов с умеренными КН и легкими дементными нарушениями при БА соответственно. Сходные результаты наблюдались при анализе данных КШОПС: 27,9±1,28 балла — в контрольной группе, 26,3±1,9 и 20,1±2,9 балла у больных с умеренными КН и легкими дементными нарушениями при БА соответственно. Среднее время ПКТ в норме составляет около 5 мин (313,3±41,6 с), тогда как у пациентов с умеренными КН — около 6 мин (360±61,7) и у больных с БА и легкими дементными нарушениями — более 7–8 мин (466,5±96,4 с) [15]. Было показано, что результаты ПКТ достоверно коррелируют с возрастом испытуемых (r=-0,21, p<0,001) и уровнем их образования (r=0,23, p<0,001), при этом гендерный фактор значимо не влияет на выполнение данного теста (p>0,05). По сравнению с КШОПС использование ПКТ позволяет оценить у пациентов зрительно-пространственное восприятие и исполнительные функции [15].

Цель исследования: оценка эффективности использования русскоязычной версии ПКТ для выявления КН у недементных пациентов.

Материал и методы

Исследование проводилось в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в 2021–2022 гг. В соответствии с международными требованиями и стандартами проведены процедура языковой и культурной адаптации ПКТ, а также тестирование в фокусной группе недементных больных с КН с последующей оценкой психометрических свойств инструмента — надежности, валидности и чувствительности. На первом этапе исследования провели процедуру языковой и культурной адаптации русской версии ПКТ. Процедуру создания русской версии ПКТ осуществляли таким образом, чтобы обеспечить эквивалентность финальной версии теста оригиналу и адаптировать его к этнолингвистическим особенностям популяции. Результаты перевода и адаптации позволили получить русскую версию теста, которая соответствует оригиналу по таким показателям, как функциональная эквивалентность, структурная и операционная эквивалентность (табл. 1, см. рисунок).

![Рисунок. Иллюстрации к ПКТ [15] Figure. Illustrations to Five-minute Cognitive Test [15] Рисунок. Иллюстрации к ПКТ [15] Figure. Illustrations to Five-minute Cognitive Test [15]](https://medblog.su/wp-content/uploads/2022/11/1667761571_952_otsenka-effektivnosti-primeneniya-pyatiminutnogo-kognitivnogo-testa-u-nedementnyh-patsientov-s-kognitivnymi-narusheniyami-pilotnoe-issledovanie-tuzhikov-k-p-vojtenkov-v-b-ekusheva-e-v.png)

В исследование было включено 62 пациента пожилого возраста (60–75 лет), разделенных на 2 группы. В основную группу вошло 30 человек с умеренными КН, в группу сравнения — 32 человека с нормальными когнитивными функциями. Группы были сопоставимы по возрасту.

Информативность ПКТ оценивали в сравнении с результатами тестирования по КШОПС и Монреальской когнитивной шкале (MoCA, от англ.: Montreal Cognitive Assessment). Кроме того, с помощью МРТ оценивали объем гиппокампа.

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью стандартных методов. Достоверными считали различия при p<0,05.

Результаты исследования

На выполнение теста в среднем требовалось 5–6 мин. Клинико-нейрофизиологический анализ полученных данных включенных в исследование пациентов продемонстрировал положительную корреляцию результатов ПКТ и КШОПС и объема гиппокампа согласно данным нейровизуализационного исследования. Следует отметить, что показатели ПКТ (ρ=0,406, p=0,0005) и КШОПС (ρ=0,346, p=0,008) были сопоставимы, не было выявлено значительной разницы в величине двух клинико-нейровизуализационных корреляций (p>0,05).

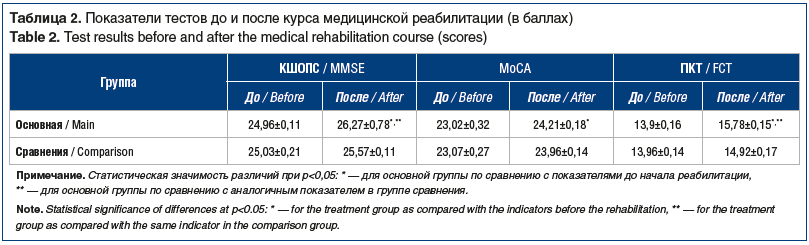

При сравнительной оценке эффективности трех тестов (КШОПС, MoCA и ПКТ) до и после курса медицинской реабилитации в основной группе, получавшей когнитивную реабилитацию, и группе сравнения (n=32) получены данные, согласно которым ПКТ не уступает в информативности другим тестам для выявления КН разной степени выраженности (табл. 2).

Результаты, полученные в ходе настоящего исследования, свидетельствуют о перспективности дальнейшего использования русской версии ПКТ в научных исследованиях и клинической практике.

Заключение

Пятиминутный когнитивный тест — это новый, релевантный скрининг-тест для выявления КН разной степени выраженности, включая ранние стадии дементных расстройств. Представленный новый скрининговый тест — ПКТ для оценки в широком диапазоне когнитивных функций является чувствительным и удобным инструментом в рутинной практике и может успешно использоваться в нашей стране при ведении пациентов с КН для свое-временного выявления имеющегося дефицита, дальнейшей нейрореабилитации и динамического наблюдения этих больных. Сопоставимость показателей специфичности (84,11% при ПКТ и 85,1% при КШОПС) и клинико-нейровизуализационных корреляций при использовании обеих методик при бóльшей чувствительности ПКТ (80,6% по сравнению с чувствительностью КШОПС 59,7% у больных с умеренными и легкими дементными КН) диктует необходимость его более широкого использования в клинических исследованиях и рутинной практике.Сведения об авторах:

Тужиков Кирилл Павлович — аспирант кафедры нервных болезней и нейрореабилитации Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России; 125371, Россия, г. Москва, Волоколамское ш., д. 91.

Войтенков Владислав Борисович — к.м.н., заведующий отделением функциональных методов диагностики ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России; 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 9; доцент кафед-ры нервных болезней и нейрореабилитации Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России; 125371, Россия, г. Москва, Волоколамское ш., д. 91; ORCID iD 0000-0003-0448-7402.

Екушева Евгения Викторовна — д.м.н., профессор, заведующая кафедрой нервных болезней и нейрореабилитации Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России; 125371, Россия, г. Москва, Волоколамское ш., д. 91; ORCID iD 0000-0002-3638-6094. Контактная информация: Тужиков Кирилл Павлович, e-mail: tuzhikov.kp@yandex.ru.

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 18.07.2022.

Поступила после рецензирования 10.08.2022.

Принята в печать 02.09.2022.

About the authors:

Kirill P. Tuzhikov — postgraduate student of the Department of Neurological Diseases and Neurorehabilitation, Academy of Postgraduate Education of the Federal Scientific and Clinical Center of the Federal Medical Biological Agency of Russian Federation; 91, Volokolamskoe road, Moscow, 125371, Russian Federation.

Vladislav B. Voitenkov — C. Sc. (Med.), Head of the Department of Functional Diagnostic Methods, Pediatric Research and Clinical Center for Infectious Diseases under the Federal Medical Biological Agency; 9, Professor Popov str., St. Petersburg, 197022, Russian Federation; associate professor of the Department of Neurological Diseases and Neurorehabilitation, Academy of Postgraduate Education of the Federal Scientific and Clinical Center of the Federal Medical Biological Agency of Russian Federation; 91, Volokolamskoe road, Moscow, 125371, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-0448-7402.

Evgeniya V. Ekusheva — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of the Department of Neurological Diseases and Neurorehabilitation, Academy of Postgraduate Education of the Federal Scientific and Clinical Center of the Federal Medical Biological Agency of Russian Federation; 91, Volokolamskoe road, Moscow, 125371, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-3638-6094.

Contact information: Kirill P. Tuzhikov, e-mail: tuzhikov.kp@yandex.ru.

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interests.

Received 18.07.2022.

Revised 10.08.2022.

Accepted 02.09.2022.

Информация с rmj.ru