Содержание статьи

Введение

Бесплодие — актуальная проблема современного здравоохранения. Его отличительной чертой является невозможность женщины забеременеть в течение одного года регулярной половой жизни без применения различных средств контрацепции. Частота бесплодных браков приближается к 20% и не только не уменьшается, но и увеличивается. Проблема инфертильности является предметом обсуждения медицинского и научного сообществ, а также важной составляющей социальной политики любого государства, так как неизбежно сказывается на демографических показателях [1, 2].

На протяжении многих лет в качестве одного из сп особов решения проблемы бесплодия применяются методы искусственного оплодотворения, в частности экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и внутриматочная инсеминация спермой мужа (ИСМ) [3]. Около трети обратившихся за медицинской помощью супружеских пар терпят повторные репродуктивные неудачи после этих процедур. По данным литературы, отсутствие у матери иммунной реакции на эмбрион и его прикрепление к стенке матки важно для нормального процесса имплантации [4, 5].

Лейкоцитарные антигены человека (HLA) — генетически разнообразные локусы в человеческом геноме, которые относятся к генам, отвечающим за иммунный ответ, и контролируют направление иммунных процессов, протекающих в организме [6, 7]. Кроме участия HLA-генов в развитии инфекционных, онкологических и аутоиммунных заболеваний, связанных с иммунной системой, полиморфизм этих генов особенно важен для нормального наступления и вынашивания беременности [6, 8, 9]. Известно, что плод гаплоидентичен матери и отцу (каждый из родителей совместим с ребенком как минимум наполовину), но считается, что он должен быть генетически отличным от матери для нормальной имплантации. Вследствие этого существует предположение, по которому репродуктивные неудачи могут быть ассоциированы с HLA-совместимостью супругов [10, 11], хотя не все исследователи это подтверждают [12].

Иммуногенетические особенности супружеских пар требуют дополнительного изучения для оценки роли иммунной системы как при нормальных, так и при патологических репродуктивных процессах, в том числе неэффективных циклах ЭКО и ИСМ. Работы, направленные на исследование корреляционной связи между результативностью методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и индивидуальными/общими HLA-аллелями супругов, представлены в небольшом количестве. Данная проблема требует дальнейшего анализа.

Цель исследования: изучить иммуногенетические особенности супружеских пар, обратившихся к методам искусственного оплодотворения.

Материал и методы

HLA-типирование класса II выполнено у 345 супружеских пар с различными исходами искусственного оплодотворения: неэффективными попытками ЭКО и ИСМ, замершими беременностями после оплодотворения in vitro. Главными условиями включения супругов в исследование были первичные или повторные имплантационные потери после применения ВРТ. Типирование вариантов HLA-генов класса II проводили методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени («ДНК-Технология», Россия). Оценку HLA-генотипов проводили у женщин, предварительно обследованных в лечебно-профилактическом учреждении в соответствии с приказом Минздрава России № 572н от 01.11.2012, с диагнозом по МКБ-10: N97 (женское бесплодие), и мужчин, проверенных на носительство урогенитальных инфекций с оценкой спермограммы, теста на смешанную антиглобулиновую реакцию и определением делеций в локусе AZF. В результате выполненных исследований у обследованных лиц не было выявлено инфекционных, эндокринных, анатомических, генетических и гинекологических отягощающих факторов, приводящих к имплантационным неудачам после искусственного оплодотворения. Возраст женщин находился в пределах от 27 до 49 лет, мужчин — от 26 до 55 лет, медиана возраста — 38 лет. В соответствии с данными акушерско-гинекологического анамнеза обследованные лица разделены на 5 групп: первая — с одной неудачной попыткой ЭКО (100 пар), вторая — с двумя неудачными попытками ЭКО (64 пары), третья — с тремя и более неудачными попытками ЭКО (87 пар), четвертая — с неэффективными ИСМ (48 пар), пятая — с замершими беременностями после ЭКО (10 пар). Группу сравнения составили 36 супружеских пар с одними и более родами, наступившими после использования ВРТ.

Обработку полученных данных выполняли в программах Microsoft Excel и Biostat, используя критерий χ2 и критерий Фишера.

Результаты и обсуждение

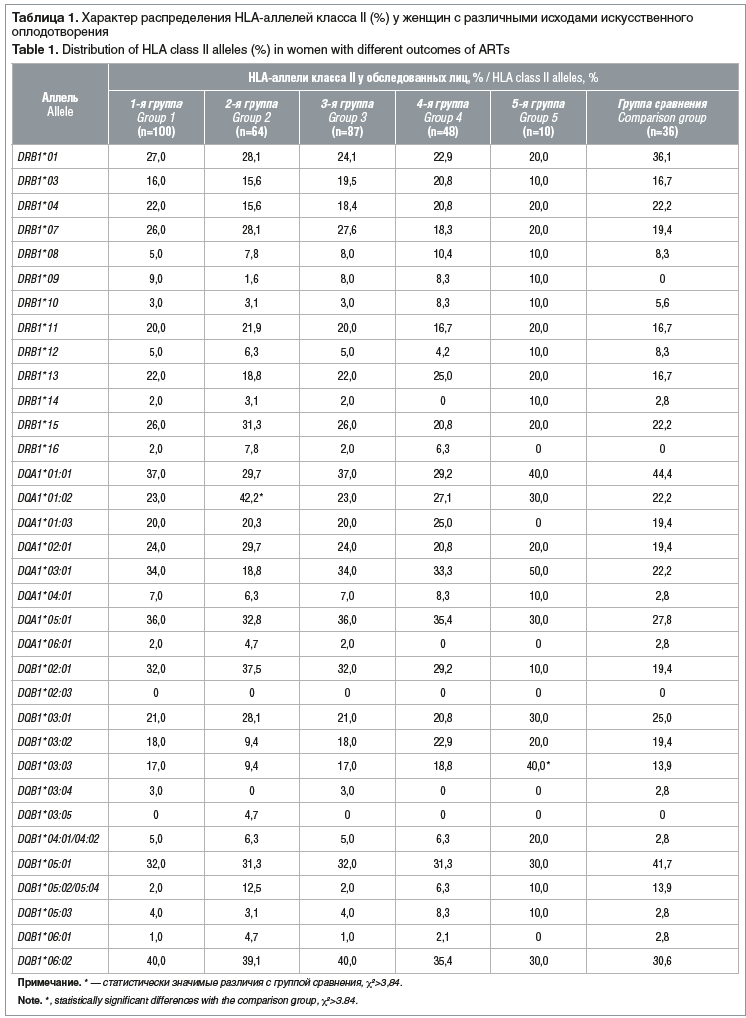

Мы посчитали необходимым включить в исследование обследованных лиц из супружеских пар с замершими беременностями после использования искусственного оплодотворения и сравнить частоту распространенности HLA-генов с таковой у тех, у кого эти процедуры закончились родами. Ча стота встречаемости HLA-генов класса II у женщин показана в таблице 1. У женщин с двумя неэффективными циклами ЭКО статистически чаще выявлялся вариант гена DQA1*01:02 (42,2% против 22,2% в группе сравнения; χ2=4,0). В остальных группах обследованных лиц данный аллель обнаруживался с сопоставимой частотой. У женщин с замершими беременностями после проведения ЭКО и ИСМ отмечалась статистически значимо более высокая распространенность DQB1*03:03 (40,0% и 13,9% соответственно; χ2=3,9). Важно отметить, что у этих женщин наблюдалось близкое к статистически значимому увеличение выявляемости DQA1*03:01 (50,0% и 19,4% соответственно, χ2=3,8). В группах женщин с одной неудачной попыткой ЭКО, с тремя и более неудачными попытками ЭКО, с неэффективными ИСМ, с замершими беременностями после ЭКО отмечалось близкое к достоверному повышение частоты встречаемости DRB1*09 (9,0, 8,0, 8,3, 10,0% против 0% в группе сравнения; χ2=3,5, χ2=3,1, χ2=3,2, χ2=3,7 соответственно). Кроме того, ни в одной группе женщин не был зафиксирован вариант гена DQB1*02:03.

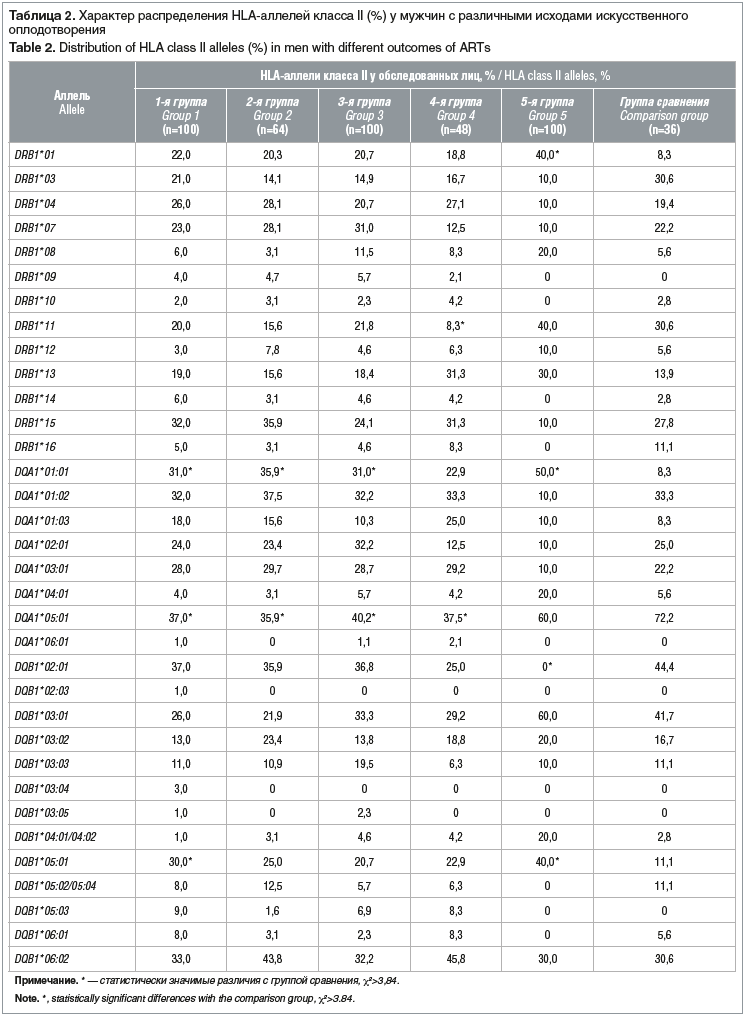

Частота встречаемости HLA-генов класса II у мужчин показана в таблице 2. Установлено, что в группах с одной, двумя, тремя и более неэффективными попытками ЭКО статистически чаще встречался вариант гена DQA1*01:01 (31,0, 35,9, 31,0% против 8,3% в группе сравнения; χ2=8,5,χ2=9,1, χ2=7,1 соответственно). В группе мужчин из супружеских пар с замершими беременностями достоверно чаще выявлялись гены DRB1*01 (40,0% против 8,3% в группе сравнения; χ2=6,1), DQA1*01:01 (50,0% против 8,3% в группе сравнения; χ2=9,5) и DQB1*05:01 (40,0% против 11,1% в группе сравнения; χ2=4,5 соответственно), реже — DQB1*02:01 (0% против 44,4% в группе сравнения; χ2=6,8). Кроме того, в этой группе мужчин зафиксирована тенденция к повышению выявляемости DQB1*04:01/04:02 (20,0% и 2,8%; χ2=3,8) и к снижению выявляемости DRB1*15 (10,0% и 27,8%; χ2=3,5). У мужчин с одной неудачной попыткой ЭКО обнаружено увеличение частоты встречаемости специфичности DQB1*05:01 (30,0% против 11,1%; χ2=5,0). Важно отметить, что в группе мужчин из супружеских пар с замершими беременностями частота выявления аллеля DQA1*05:01 сопоставима с таковой у мужчин из группы сравнения (60,0% и 72,2%; χ2=3,8). Тогда как у мужчин из супружеских пар с одной, двумя, тремя и более неудачными попытками ЭКО и неэффективными ИСМ этот аллель регистрировался достоверно реже, чем в группе сравнения (37,0, 35,9, 40,2, 37,5 и 72,2%; χ2=13,2, χ2=12,1, χ2=10,4, χ2=9,9 соответственно). В последней из них аллель DRB1*11 выявлялся статистически чаще, чем у мужчин из супружеских пар с неэффективными ИСМ (30,6% и 8,3%; χ2=5,8).

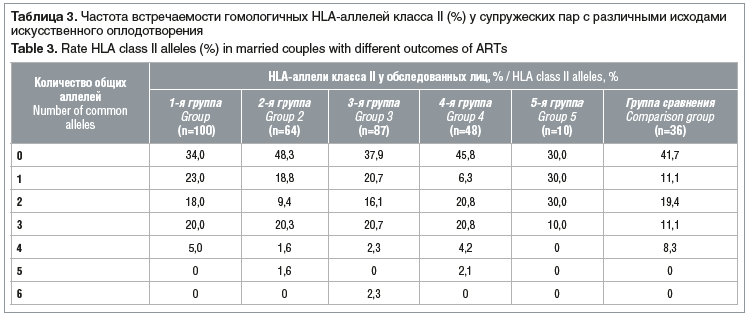

Сравнительная оценка наличия общих HLA-аллелей класса II в исследованных супружеских парах показала, что статистически значимых различий в выявляемости общих специфичностей у супругов после применения методов искусственного оплодотворения и в группе сравнения не зарегистрировано (χ2<3,84) (табл. 3).

Заключение

Таким образом, выявленные иммуногенетические особенности супругов с нерезультативными циклами искусственного оплодотворения, а также с замершими беременностями после данной процедуры имеют значительные различия по этим признакам с теми лицами, у которых процедуры ЭКО и ИСМ заканчивались родами. Эффективность ВРТ не зависит от наличия общих HLA-аллелей класса II у супружеских пар. Поэтому ключевым моментом в диагностике фертильных неудач после оплодотворения in vitro стоит считать HLA-типирование, которое поможет выявить индивидуальные варианты генов, ассоциированные с различными исходами ВРТ.

Сведения об авторах:

Загарских Анастасия Николаевна— к.б.н., младший научный сотрудник лаборатории клеточной и молекулярной иммунологии ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России; 610027, Россия, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 72; ORCID iD 0000-0003-1846-8237.

Бутина Елена Владимировна— д.м.н., заведующая лабораторией иммуногематологии ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России; 610027, Россия, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 72; ORCID iD 0000-0002-7474-7559.

Зайцева Галина Алексеевна— д.м.н., профессор, руководитель научного направления ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России; 610027, Россия, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 72; ORCID iD 0000-0002-3404-6512.

Контактная информация: Загарских Анастасия Николаевна, e-mail: zagarskikh@niigpk.ru.

Прозрачность финансовой деятельности: авторы не имеют финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 29.11.2021.

Поступила после рецензирования 22.12.2021.

Принята в печать 14.01.2022.

About the authors:

Anastasiya N. Zagarskikh — C. Sc. (Biol.), junior researcher of the Laboratory of Cellular and Molecular Immunology, KRIHBT; 72, Krasnoarmeyskaya str., Kirov, 610027, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-1846-8237.

Elena V. Butina — Dr. Sc. (Med.), Head of the Laboratory of Immunohematology, KRIHBT; 72, Krasnoarmeyskaya str., Kirov, 610027, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-7474-7559.

Galina A. Zaytseva — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of the Scientific Branch, KRIHBT; 72, Krasnoarmeyskaya str., Kirov, 610027, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-3404-6512.

Contact information: Anastasiya N. Zagarskikh, e-mail: zagarskikh@niigpk.ru.

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interests.

Received 29.11.2021.

Revised 22.12.2021.

Accepted 14.01.2022.

.

Информация с rmj.ru